一种弱胶结强膨胀高富水软岩掘进过程中水控制方法与流程

1.本发明涉及矿产开采技术领域,尤其是涉及一种弱胶结强膨胀高富水软岩掘进过程中水控制方法。

背景技术:

2.西北地区的早中侏罗纪煤田煤层层数多、厚度大,资源十分丰富,是我国重要的战略性煤炭基地之一,但是在生产建设过程中遇到了大量的弱胶结膨胀性软岩的工程难题。软化泥化引起综采支架陷底、快速底鼓使刮板机上抬、巷道底鼓需要反复人工起底,累计起底量高达20.6m,严重制约生产效率。国际岩石力学学会定义单轴抗压强度(uds)介于0.5到25mpa 的岩体为软岩。何满潮等对国内外关于软岩的概念进行总结、扩充,依据岩体泥质含量、结构面特征、强度特征、变形机理、塑性变形力学特点等要素,将软岩划分为膨胀性软岩、高应力软岩、节理化软岩、复合型软岩。其中,膨胀性软岩即低应力状态下(小于25mpa)表现出塑性破坏和变形的工程岩体,其膨胀能力受岩体中膨胀性矿物的种类和含量多少影响。软岩通常具有软弱、破碎、松散的结构特征,在力学方面具有低强度、强流变、易膨胀、高风化等特点,工程上表现出长期流变、矿压显现迅速等特征,造成支护困难。

3.缪协兴等提出软岩巷道围岩流变大变形有限元计算方法;荆升国等提出高应力破碎软岩巷道棚

‑

索协同支护技术;何满潮等从时间、空间、方法等角度提出巷道耦合支护理论;奚家米、余忠林等从小煤柱或沿空掘巷位置方面提出巷道变形控制方法;许兴亮等认识到水是泥化的诱因,阻断诱因有利于围岩稳定。前人在软岩方面研究成果可谓丰富、采取的工程措施对巷道变形控制取得了较为满意的效果。但以往的研究对象多为高应力软岩,或膨胀性软岩但是并不富水,工程措施致力于巷道底鼓变形控制,没有解决回采工程劣化问题;工程支护侧重于解决工程力问题,忽视了岩体这种双相介质中水

‑

岩相互作用的影响;膨胀性软岩渗透性很差,通过注浆阻断水诱因可操作性不强,未能形成提出核心控制理念和完整的技术体系。

4.西部侏罗纪煤系地层具有弱胶结、低强度、强膨胀率、高富水等特点,本技术将这种地层定义为“弱胶结强膨胀性高富水软岩”,由其引起的工程问题不限于井巷工程,也包括采煤工作面底鼓、泥化、支架陷底、产生泥煤等;此外,非软岩基岩含水层可以突水但不会溃砂,基岩突水溃砂亦属于弱胶结强膨胀性高富水软岩工程问题之一。

技术实现要素:

5.本发明的第一目的在于提供一种弱胶结强膨胀高富水软岩掘进过程中水控制方法,该方法能够因水诱因导致的工程问题;

6.本发明提供一种弱胶结强膨胀高富水软岩掘进过程中水控制方法,包括以下步骤:

7.在掘进工作过程中进行排水包括通过疏干开采和预置导流管的方式进行排水。

8.优选的,所述疏干开采包括以下步骤:

9.工程设计前初步评价,评价水文地质条件,判断是否具备工作面设计条件,如果不满足则需要进行水文地质补充勘探;

10.掘进前预评价,当具备工作面设计条件时,评价顶板间接充水含水层突水危险性,以及评价煤层直接顶板富水性规律、预计疏干水量或工作面涌水量;

11.疏放水工程设计,根据富水性评价成果图设计疏放水钻孔密度、钻孔之间平面夹角;

12.疏放水钻孔施工,钻孔施工与掘进同步进行,工作面综采设备安装前要完成放水孔施工;

13.地球物理探查,疏放水工程结束后,采用地球物理勘探手段探查富水异常区,查看是否存在疏放水盲区;

14.钻探验证,对物探发现的富水异常区打孔验证,若单孔出水量超过预设水量时,增加钻孔疏放;

15.编制采前评价报告,统计放水量与预计的疏干水量进行比较,若两水量相差较大时分析原因并作出缓采结论,若两个水量相近结合孔内残余水量,综合做出工作面回采或缓采结论;

16.工作面回采,回采过程中动态观测顶板淋水、放水孔水量以及导流管水量变化情况,及时分析并采取措施;

17.采后总结,工作面回采结束后,对富水性评价方法、钻孔设计、物探效果等进行全面总结,为下一个工作面疏放水设计提供依据。

18.优选的,在疏放水钻孔施工过程中还包括记录孔深、出水位置、水量和温度参数。

19.优选的,在地球物理探查过程中采用瞬变电磁仪、高密度电法仪探查顶板富水异常区。

20.优选的,在钻探验证过程中,单孔出水量的预设值为1.0m3/h。

21.优选的,在工作面下顺槽每隔100m预先打孔下入钢质导流管。

22.优选的,所述导流管的一端具有多个沿导流管径向分布的通孔形成滤水花管。

23.优选的,所述导流管为φ50mm无缝钢管,壁厚5mm,前部60m做成滤水花管。

24.优选的,所述导流管的布置方法为:在工作面下顺槽内循环见方位置,向煤层顶板施工一个钻孔,钻孔方向反向于工作面推进方向,钻孔的终孔于导水裂缝带顶界,钻孔内下入下入导流管。

25.优选的,钻孔与巷道平面夹角呈35

°

~45

°

。

26.有益效果:

27.通过掘进过程中的水控制能够改变地层的富水性条件,离层空间汇水时间条件,源头治理效果明显,避免了水害的发生,进而提高了采煤效率。

附图说明

28.为了更清楚地说明本发明具体实施方式或现有技术中的技术方案,下面将对具体实施方式或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图是本发明的一些实施方式,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。

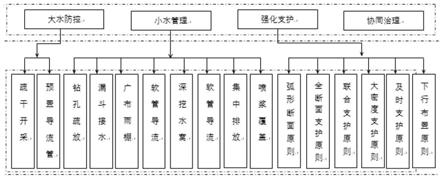

29.图1为本发明具体实施方式提供的弱胶结强膨胀高富水软岩掘进过程中水控制方法的流程图;

30.图2为本发明具体实施方式提供的疏干开采的流程图;

31.图3为本发明具体实施方式提供的导流管的布置方式示意图;

32.图4a

‑

图c为本发明具体实施方式提供的几种支护方式的结构示意图。

具体实施方式

33.下面将结合实施例对本发明的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。

34.在本发明的描述中,需要理解的是,术语"中心"、"纵向"、"横向"、" 长度"、"宽度"、"厚度"、"上"、"下"、"前"、"后"、"左"、"右"、"坚直"、" 水平"、"顶"、"底"、"内"、"外"、"顺时针"、"逆时针"等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,仅是为了便于描述本发明和简化描述,而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本发明的限制。

35.此外,术语"第一"、"第二"仅用于描述目的,而不能理解为指示或暗示相对重要性或者隐含指明所指示的技术特征的数量。由此,限定有"第一"、 "第二"的特征可以明示或者隐含地包括一个或者更多个所述特征。在本发明的描述中,"多个"的含义是两个或两个以上,除非另有明确具体的限定。此外,术语“安装”、“相连”、“连接”应做广义理解,例如,可以是固定连接,也可以是可拆卸连接,或一体地连接;可以是机械连接,也可以是电连接;可以是直接相连,也可以通过中间媒介间接相连,可以是两个元件内部的连通。对于本领域的普通技术人员而言,可以具体情况理解上述术语在本发明中的具体含义。

36.在本实施方式中提供了一种弱胶结强膨胀高富水软岩掘进过程中水控制方法,其包括以下步骤,在掘进工作过程中进行排水包括通过疏干开采和预置导流管的方式进行排水。

37.通过掘进过程中的水控制能够改变地层的富水性条件,离层空间汇水时间条件,源头治理效果明显,避免了水害的发生,进而提高了采煤效率。

38.参照图2,疏干开采包括以下步骤:

39.工程设计前初步评价,评价水文地质条件,判断是否具备工作面设计条件,如果不满足则需要进行水文地质补充勘探。

40.掘进前预评价,当具备工作面设计条件时,评价顶板间接充水含水层突水危险性,以及评价煤层直接顶板富水性规律、预计疏干水量或工作面涌水量。

41.具体的,运用“双图评价技术”评价顶板间接充水含水层突水危险性;运用“多类型四双工作法”评价煤层直接顶板富水性规律、预计疏干水量或工作面涌水量。

42.疏放水工程设计,根据富水性评价成果图设计疏放水钻孔密度、钻孔之间平面夹角。

43.具体的,以“双层双向扇形”布孔法为指导,以空间上、平面上全覆盖为原则,以采高、导水裂隙带高度、工作面几何尺寸、顶板富水性为依据,具体设计疏放水名孔数量和仰

角、孔深等参数。

44.在采煤工作面两条巷道内,每隔100m左右布一组钻孔;采用“双层双向扇形布孔法”对煤层顶板砂岩水进行疏放;疏放水钻孔在空间上呈双层分布,上层孔比下层孔的仰角大15

°

左右;平面上钻孔之间夹角30

°

左右,均匀分布;钻孔终孔的位置到层顶板的法线距离与计算的导水裂隙带相等;钻孔深度由钻孔仰角、采煤工作面宽度、导水裂隙带高度共同确定。通过钻孔疏放水,改变地层的富水性条件,可以防止突水溃砂、防止回采时采空区涌水、防止回采时工作面顶板淋水,从而达到采煤工程劣化效应控制目的。

45.疏放水钻孔施工,钻孔施工与掘进同步进行,工作面综采设备安装前要完成放水孔施工。

46.在疏放水钻孔施工过程中还包括记录孔深、出水位置、水量和温度参数。

47.地球物理探查,疏放水工程结束后,采用地球物理勘探手段探查富水异常区,查看是否存在疏放水盲区。

48.在地球物理探查过程中采用瞬变电磁仪、高密度电法仪探查顶板富水异常区。

49.钻探验证,对物探发现的富水异常区打孔验证,若单孔出水量超过预设水量时,增加钻孔疏放。

50.在钻探验证过程中,单孔出水量的预设值为1.0m3/h。

51.编制采前评价报告,统计放水量与预计的疏干水量进行比较,若两水量相差较大时分析原因并作出缓采结论,若两个水量相近结合孔内残余水量,综合做出工作面回采或缓采结论。

52.工作面回采,回采过程中动态观测顶板淋水、放水孔水量以及导流管水量变化情况,及时分析并采取措施。

53.采后总结,工作面回采结束后,对富水性评价方法、钻孔设计、物探效果等进行全面总结,为下一个工作面疏放水设计提供依据。

54.预制导流管的方式为:

55.参照图3,在工作面下顺槽每隔100m预先打孔下入钢质导流管。该导流管的一端具有多个沿导流管径向分布的通孔形成滤水花管。在导流管使用过程中,导流管具有通孔的部分延伸至离层空间处,离层空间的水会通过通孔汇集到导流管内,最终由导流管排出。

56.预置导流管是为了防止离层水害的发生,是对预先疏干后补充,防止存在疏放水盲区或疏放后又形成离层水体。复合型膨胀性软岩物理力学性质仍有较大差别,岩层单轴抗压强度0—38mpa,采后覆岩基岩任何层段上都可能形成离层(顺层)空间;但只有位于导水裂隙带顶部附近的离层空间才能形成离层水害。

57.具体做法:

58.在工作面下顺槽内循环见方位置,向煤层顶板施工一个钻孔,钻孔与巷道平面夹角呈35

°

~45

°

,钻孔方向反向于工作面推进方向,钻孔的终孔于导水裂缝带顶界。钻孔内下入下入导流管。

59.导流管为φ50mm无缝钢管,壁厚5mm,前部约60m做成滤水花管。

60.如图1所示,在本实施方式中,提供了一种弱胶结强膨胀高富水软岩劣化效应控制方法,其包括以下步骤:

61.在掘进工作过程中进行排水。

62.在生产过程中对顶板淋水、底板渗水和生产用水进行管理,放置水与岩石接触。

63.对巷道进行强化支护。

64.需要说明的是:在本实施方式中,劣化效应具体是指:由弱胶结

‑

强膨胀性

‑

高富水软岩引起的基岩突水溃砂、泥化、蠕变、底鼓、收敛、闭合、支护体系受损等一切非稳定工程现象,统称为软岩劣化效应。

65.岩石条件是劣化效应的内因,水则是诱因,包括含水层水,也包括减尘、设备冷却等生产用水和空气中所含的水分等。

66.掘进工作过程中产生的水量较大,可以简称为大水。在掘进工作过程中进行排水称为大水防控;

67.在生产过程中产生的相对于掘进过程中产生的水水量较小,简称小水。在生产过程中对顶板淋水、底板渗水和生产用水进行管理,放置水与岩石接触称为小水管理。

68.在本实施方式中,通过大水防控、小水管理、强化支护、以及对三者进行协同管理,通过大水防控能够改变地层的富水性条件,离层空间汇水时间条件,源头治理效果明显,避免了水害的发生,进而提高了采煤效率;通过小水防控,掘进工作面不再受到水的困扰,不再边掘进边回到后路返修,在机械化程度没有显著提高的情况下,月成巷进尺稳步提升。通过强化支护和协同管理使巷道变形得到了有效控制。

69.小水管理包括以下方式:

[0070]“小水管理”属于生产管理范畴,生产活动中管理好顶板淋水、底板渗水、生产用水等,确保水不落地,努力减少水与围岩(岩石)接触机会。具体措施包括:

[0071]

(1)超前疏放

[0072]

掘进工作面采用千米定向钻机超前放水,每组3个钻孔,钻孔轨迹线控制在煤层顶板上方6m左右的层位上(由支护杆件长度决定),中孔位于巷道中轴线上,侧帮孔与中孔间距6m左右。一次钻深600

‑

800m,保留 20

‑

30m超前距,掘进到位后停止掘进,进行下一轮放水孔施工。

[0073]

掘进工作面超前疏放可以实现无水状态下掘进,提高锚杆(索)锚固质量、减少泥化现象,改善作业环境提高掘进效率。

[0074]

(2)漏斗接水

[0075]

井下零星的淋水必须以漏斗状容器接水,漏斗下方连接软质胶管,通过软管将水导入下一级较大直径的水管内,确保水不落地。

[0076]

(3)广布雨棚

[0077]

巷道顶板出现大面积淋水时,必须搭设雨棚。以金属网做成槽状骨架,敷上废旧风筒布做成雨棚。吊挂时雨棚一端略倾斜,泄水口以漏斗状容器接水,以软管导入下一级水管内。

[0078]

具体的,雨棚包括由金属网做成的骨架,该骨架的截面为三角形。在骨架的外侧包覆有防水布,防水布可以由废旧风筒布制成。骨架和防水布构成槽状结构,并且在雨棚的一侧设置有泄水孔,对应泄水孔的位置设置有漏斗形容器。通过雨棚的倾斜设置,顶板的淋水首先会汇集到雨棚内,再由雨棚导流至漏斗形容器内。最终由漏斗形容器的胶管导入水窝或较粗的导水管。最后进行水的集中排放。

[0079]

(4)软管导流

[0080]

所有产水点,根据水量大小,通过由细至粗的导水软管逐级将水就近导入水窝内或集中水仓,巷道内不设水沟。

[0081]

(5)逐级导水、集中排放

[0082]

工作面上顺槽开门后掘进100m以前,优先施工一个集中水仓,有效容量不小于30m3;工作面下顺槽开门后掘进100m以前,优先施工工作面水仓,有效容量不小于60m3。主排水管路规格为φ225mm,滞后掘进迎头不大于60m。管路上每隔100m安装一个φ50mm三通阀(与钻机硐室对应)。巷道内每200m挖一个集水窝,水窝规格为2.0m

×

2.0m

×

2.5m(长

×

宽

×

深),金属网+风筒布搪壁,即水窝为巷道内的坑状结构,并且在坑状结构的底部和侧壁上铺设有金属网,金属网上包覆有防水布,防水布采用废旧风筒布。由此,可以方式水窝渗水。

[0083]

各产水点通过漏斗、软管、风动泵等汇集到间距约100m的水窝内,水窝内安装小功率的潜水电泵排入集水仓内,然后通过较大功率的潜水电泵排入采区水仓,实现逐级导水,集中排放。

[0084]

(6)水窝泄压

[0085]

巷道底板赋存不稳定的砂岩含水层,富水性弱,但静水压力可达4mpa 以上,静水压力长期作用于巷道底板隔水层上,加速巷道底鼓,此时需要深挖水窝泄压。

[0086]

具体的,在巷道的一侧开挖水窝,在水窝靠近水窝的一侧不设置防水布,这样巷道隔水层下部的水会流入水窝内,实现泄压的目的,避免了静水压长期作用在巷道底板隔水层上,导致的巷道底鼓问题。

[0087]

(7)喷浆封闭

[0088]

巷道凡揭露岩石时,均应及时喷浆封闭,减少岩石在空气中暴露时间,弱化膨胀扩容效应。

[0089]

(8)底拱隔水

[0090]

巷道底板开挖成倒拱形,拱高约40mm。打锚杆、铺设金属网、喷射 c20砼,形成反底拱。一方面强化巷道底板承载能力,另一方面起到水岩隔绝作用。

[0091]

根据不同巷道的类型,以及服务年限,选择对应的支护类型。

[0092]

具体的支护方式包括以下类型:

[0093]

支护是控制围岩变形的基本手段。“强化支护”强调支护材料的强度和支护体系钢度,在本实施方式中采用以下原则进行支护:

[0094]

(1)弧形断面原则

[0095]

巷道断面形状多种多样,“o”形断面承载能力最好但断面利用率最低,矩形断面的断面利用率高但承载能力差,为兼顾两者的优势,软岩巷道宜采用弧形线断面,通常巷道顶板为半圆拱,底板为三心拱,尽量缩小直墙高度。

[0096]

(2)全断面支护原则

[0097]

实践证明,软岩巷道底鼓变形量远比顶板下沉大,底板无支护情况下底鼓量可达到巷道全高。底板大尺度向上鼓出势必牵动两帮收敛,底鼓变形量>两帮收敛变形量>顶板变形量,坚持全断面支护原则、更强调底板支护。

[0098]

(3)联合支护原则

[0099]

根据不同的巷道用途及服务年限,选择差异化支护方式,图4是三种典型的支护设计。

[0100]

开拓巷道:宜采取锚网(索)+全断面钢筋砼砌碹联合支护方式(见图 4a)。

[0101]

准备巷道:宜采用双层锚网(索)+喷浆+反底拱联合支护方式(见图 4b)。

[0102]

回采巷道:宜采用单层锚网(索)+喷浆+反底拱联合支护方式(见图 4c)。

[0103]

(4)大密度支护原则

[0104]

为了增加支护体系整体承载能力,锚杆、锚索等杆件的间排距宜适当缩小,实践证明700

×

700mm间排距的支护效果明显优于800

×

800mm间排距的支护效果。支护杆体长度宜适当加长,锚杆由2.2m加长到2.8m,锚索由6m加长到7m甚至9m,特殊地段可用长度4m的锚索替代2.8m长的锚杆。邻空侧巷道支护杆件密度优于非邻空侧巷道的支护密度。

[0105]

(5)及时支护原则

[0106]

围岩长时间暴露于空气中吸水膨胀变形。正常情况下底板锚杆基于垂直于岩层面,底鼓后施工的底板锚杆与岩层近于平行,形成组织梁或压缩梁的效果较差;此外,如果不及时支护人工起底量大,施工效率低下。

[0107]

为做到及时支护,经验做法是将综掘机桥式“二运”加长,利用桥下有效空间进行底板支护。特别强调杆体的支设角度、预紧力或扭矩满足设计要求,一次做成、一次做好,返修的效果均不理想。

[0108]

(6)下行布置原则

[0109]

工作面布置方式本不属于支护范畴,由于工作面2条顺槽支护要求不同,本文仍纳入“强化支护”体系内。连续布置的工作面总是有一条巷道与采空区相邻,回采过程中邻空巷道超前动压显现远比非邻空侧巷道剧烈,邻空巷道的支护强度必须大于非邻空巷道。

[0110]

为弱化采动矿山压力对邻空巷道的影响,要坚持“上行布置的工作面上行运煤,下行布置的工作面下行运煤,尽量采用下行布置方式”的原则,始终保持运煤皮带(转载机、破碎机、组合开关等)在非邻空巷道内,邻空巷道只要求满足能风及行人基本要求即可。a工作面已回采,b工作面以上顺槽为运煤巷(工作面上运),c工作面以下顺槽为运煤巷。

[0111]

最后应说明的是:以上各实施例仅用以说明本发明的技术方案,而非对其限制;尽管参照前述各实施例对本发明进行了详细的说明,本领域的普通技术人员应当理解:其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分或者全部技术特征进行等同替换;而这些修改或者替换,并不使相应技术方案的本质脱离本发明各实施例技术方案的范围。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1