一种锚网支护结构的制作方法

1.本实用新型涉及隧道施工技术领域,具体涉及一种锚网支护结构。

背景技术:

2.隧道现行常用的支护体系是由喷射混凝土、非预应力锚杆、钢筋网、钢拱架和二次衬砌等多种支护措施组合形成的被动支护体系。

3.被动支护理念无法及时主动加固围岩,也不能很好地发挥围岩自身承载能力,在面对变形较大的隧道时,往往采用强支硬顶的方式来处理。因其抑制了岩体形变能的释放从而诱发了更大的围岩压力,导致此类隧道在修建过程中,出现了大量的变形侵限、拱架扭曲、喷射混凝土剥落、锚杆拉断甚至塌方等工程灾害。强制硬顶型的被动支护结构具有施工速度慢、施工建设成本高、安全性差等缺陷。

技术实现要素:

4.本实用新型的目的在于提供一种锚网支护结构,以解决现有支护结构在施工过程中,保护结构出现破坏、施工效率低的问题。

5.本实用新型解决上述技术问题的技术方案如下:

6.一种锚网支护结构,包括:设置于隧道拱部、腰部和墙部的高强度柔性网、锚固于隧道围岩内的预应力锚杆以及连接高强度柔性网和预应力锚杆的连接装置;连接装置包括位于高强度柔性网外侧和内侧的第一垫板和第二垫板,第二垫板上设有连接件;预应力锚杆依次穿过第一垫板、高强度柔性网、第二垫板以及连接件并与连接件连接。

7.本实用新型在隧道开挖后,通过预应力锚杆将高强度柔性网贴在隧道的拱部、腰部和墙部,形成一道保护层,高强度柔性网可兜住意外掉落的岩块,防止连锁垮落,并一定程度上可将破碎结构转化为镶嵌结构,从而保证隧道掌子面附近施工区域的安全;同时,高强度柔性网具有良好的变形能力,可以随周边围岩的变形发生协同变形,从而充分发挥围岩的自承能力。采用该支护结构能够替代原有的初期支护,不但能适应围岩的变形,而且施工速度快,保证施工效率。

8.此外,在对高强度柔性网进行固定的位置,设置第一垫板和第二垫板,并通过预应力锚杆进行锚固,从而能够将锚杆的点式承载转变为高强度柔性网的面式承载,从而显著改良支护结构的受力状态,保证隧道的稳定性。

9.进一步地,上述连接件呈碗状,并扣合在第二垫板上。

10.本实用新型通过呈碗状的连接件进行力的传递,能有效将连接件与预应力锚杆上的螺栓之间较大的接触应力传递至连接件与第二垫板之间,产生较小的接触应力,确保第二垫板不会被损坏,还能改善传力效果,确保连接件不会被损坏。

11.进一步地,上述第一垫板和第二垫板靠近高强度柔性网的一侧分别设有与高强度柔性网的网线相配合的凹槽。

12.本实用新型将高强度柔性网的网线卡在第一垫板的凹槽和第二垫板的凹槽形成

的空间中,减少各垫板对高强度柔性网的局部切割效应,确保高强度柔性网的网线在连接处的可靠性。

13.进一步地,上述第一垫板和第二垫板的材质为金属,凹槽内设有用于减少对高强度柔性网的网线磨损的橡胶变形层。

14.本实用新型具有以下有益效果:

15.(1)本实用新型的锚网支护结构能够在一定程度上将开挖破碎结构转化为镶嵌结构,保证隧道掌子面附近施工区域的安全;同时,该支护结构具有良好的变形能力,可以随周边围岩的变形发生协同变形,从而充分发挥围岩的自承能力,采用此支护结构能够替代原有的初期支护,不但能适应围岩的变形,而且施工速度快,保证施工效率。

16.(2)本实用新型能够将锚杆的点式承载转变为高强度柔性网的面式承载,从而显著改良支护结构的受力状态,保证隧道的稳定性。

17.(3)本实用新型在对单次进尺长度范围内的岩土进行开挖后,仅通过钻孔、放置第一垫板、高强度柔性网和预应力锚杆、套设第二垫板和连接件并对预应力锚杆施加预应力等步骤即能快速形成对围岩具有支护能力的锚网支护结构,施工步骤简单,不需要马上施作初期支护就能进行下一单位进尺岩土体的开挖,大大缩短隧道的开挖时间,从而大大提高隧道的开挖效率。

18.(4)同时,此锚网支护结构可兜住意外掉落的岩块,防止连锁垮落,并一定程度上可将破碎结构转化为镶嵌结构;还能自适应围岩的变形,充分发挥围岩的自承能力,从而避免出现采用其它支护结构而造成的变形侵限、拱架扭曲、喷射混凝土剥落、锚杆拉断甚至塌方等安全事故。

附图说明

19.图1为本实用新型的锚网支护结构的结构示意图;

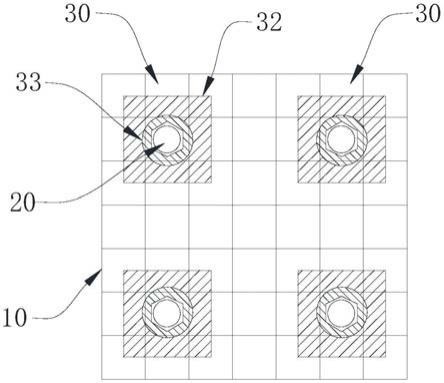

20.图2为本实用新型的连接装置的结构示意图;

21.图3为本实用新型的预应力锚杆的连接示意图;

22.图4为本实用新型的连接装置的截面结构示意图;

23.图5为本实用新型的第二垫板的结构示意图。

24.图中:10

‑

高强度柔性网;20

‑

预应力锚杆;30

‑

连接装置;31

‑

第一垫板;32

‑

第二垫板;33

‑

连接件。

具体实施方式

25.以下结合附图对本实用新型的原理和特征进行描述,所举实例只用于解释本实用新型,并非用于限定本实用新型的范围。

26.实施例1

27.请参照图1,一种锚网支护结构,包括高强度柔性网10以及多个预应力锚杆20。高强度柔性网10设置在隧道拱部、腰部以及墙部的裸露面,所有预应力锚杆20穿过高强度柔性网10并锚入围岩中,并且每个预应力锚杆20均通过连接装置30将高强度柔性网10设置在隧道拱部、腰部以及墙部的裸露面上。在本实施例中,高强度柔性网10采用高强度聚酯纤维柔性网,并且高强度柔性网10的网孔最大边长不大于200mm,最小边不大于100mm,网孔边长

偏差不大于土2mm。在本实用新型的其他实施例中,高强度柔性网10的材质还可以是金属。

28.请参照图2至图5,连接装置30包括第一垫板31、第二垫板32和连接件33。第一垫板31和第二垫板32结构一致并分别设置在高强度柔性网10的两侧,并且第一垫板31位于高强度柔性网10和围岩之间,第一垫板31和第二垫板32靠近高强度柔性网10的一侧分别设有与高强度柔性网10的网线相配合的凹槽,第一垫板31的凹槽和第二垫板32的凹槽相对应,形成限位空间,将高强度柔性网10的网线限制在此空间中。在本实施例中,第一垫板31和第二垫板32的材质为金属,为了减少对高强度柔性网10的网线的磨损,凹槽中设有变形层,如由软质橡胶等材料制成。

29.第一垫板31、第二垫板32以及连接件33均设有用于预应力锚杆20穿过的通孔。连接件33呈碗状,并扣合在第二垫板32上,预应力锚杆20依次穿过连接件33、第一垫板31、高强度柔性网10、第二垫板32后伸入到围岩中,由于高强度柔性网10的网线限制在第一垫板31和第二垫板32的凹槽中,因此,预应力锚杆20与高强度柔性网10的网线不会产生干涉,不会对高强度柔性网10造成破损,确保高强度柔性网10的完整性。预应力锚杆20通过螺母将连接件33备紧,通过螺母产生的预紧力将高强度柔性网10进行固定并提供对掉落岩石的支撑力。

30.实施例2

31.一种基于实施例1的锚网支护结构的隧道主

‑

被动支护施工方法,包括以下步骤:

32.s1:根据单次进尺长度,完成该范围内岩土体的开挖工作;

33.s2:对隧道开挖部分找顶,用于清理隧道顶部的危石,避免钻孔振动导致危石坠落;

34.s3:将高强度柔性网10设置在隧道拱部、腰部和墙部的裸露面上,并采用射钉法或快速植筋等方式将高强度柔性网10初步固定在裸露面上;

35.s4:在隧道拱部、腰部和墙部的裸露面并根据预应力锚杆20的设计位置钻孔;

36.s5:借助纵向端头和网孔的空间,在钻孔位置安装并固定第一垫板31;

37.s6:将锚固剂、预应力锚杆20依次穿过高强度柔性网10和第一垫板31并伸入到钻孔内,通过锚固剂将预应力锚杆20的端部与周边地层粘接,实现预应力锚杆20端部的锚固;在本实施例中,锚固剂为树脂灌浆料;

38.s7:将第二垫板32和连接件33依次套设在预应力锚杆20的自由端上并借助扭矩扳手通过螺母对预应力锚杆20施加预应力,使第二垫板32的两侧分别与高强度柔性网10和连接件33紧密接触,将高强度柔性网10备紧;

39.s8:重复步骤s1至s6,使纵向相邻的高强度柔性网10搭接,并在搭接位置设置钻孔,通过第一垫板31、第二垫板32、连接件33和预应力锚杆20进行固定,然后依次施作初期支护和二次衬砌,完成隧道建造工作。

40.在本实施例中,初期支护和二次衬砌的施作方式为:视隧道稳定性和监测数据,在本段锚网支护结构施作完成后,然后立即对上段的锚网支护结构喷射混凝土和/或施作钢架,完成初期支护的施作,如此循环,并视初支变形情况施作二次衬砌,最终完成隧道建造工作。

41.实施例3

42.实施例3与实施例2的区别在于,步骤s8中,初期支护和二次衬砌的施作方式不同,

具体的施作方式为:对于隧道较为稳定的情况,可连续施作锚网支护结构,从而提升掌子面附近的工效;在不影响掌子面施工时,对相应段落的锚网支护结构喷射混凝土和/或施作钢架,完成初期支护的施作,并视初支变形情况施作二次衬砌,最终完成隧道建造工作。

43.由于锚网支护结构已经具备一定的支护能力,初期支护中的喷射混凝土和钢架施作工序可向后灵活调整,优化隧道开挖和支护的循环工序,从而实现在隧道全程施工中,可以根据施工过程的具体情况来调整喷射混凝土和钢架施作时机,提高隧道开挖与支护的灵活性,有效缩短隧道掌子面附近初期支护施作时间,解决掌子面有限空间的多工序占用问题,从而有效提高隧道的开挖效率。

44.以上所述仅为本实用新型的较佳实施例,并不用以限制本实用新型,凡在本实用新型的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本实用新型的保护范围之内。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1