大跨径球面穹顶喷射混凝土曲面成形平整度的控制方法与流程

1.本发明涉及大跨径球面穹顶喷射混凝土曲面成形平整度的控制方法,特别涉及一种无拱架参照情况下大跨径双曲面球形穹顶喷射混凝土曲面成形平整度控制方法,属于建筑施工技术领域。

背景技术:

2.喷射混凝土施工作为现今工程施工的一种常用施工方式,具有支护及时,支护质量较好,省工,操作简单,施工灵活性大等优点,但其平整度不易控制,尤其针对曲面成形,喷射混凝土的平整度就更难以控制。而平整度差既会影响外观美感,而且会影响后期防水板等的铺设,导致衬砌中存在空洞,影响工程质量。所以,必须进行平整度的控制,做到“内实外美”。

3.针对喷射混凝土平整度的控制方法,现行的措施是通过提高开挖效果,优化混凝土的质量控制,调整施工工艺和及时进行正确的养护等方面着手。但在无拱架参照的情况下,这些措施还是难以有效保证大跨径穹顶喷射混凝土曲面成形的平整度,因而利用现场既有的条件,总结出一种方便、简单、有效的大跨径球形穹顶喷射混凝土曲面成形平整度控制方法十分必要。

技术实现要素:

4.本发明要解决的技术问题,在于提供大跨径球面穹顶喷射混凝土曲面成形平整度的控制方法,通过蛛网式的钢筋骨架形成全覆盖喷射混凝土控制网代替传统拱架作为施工参照,以达到有效控制混凝土厚度和平整度的效果,方法相对简单易操作,能有效提高施工效率,解决工程问题,并且经济效益显著。

5.本发明通过下述方案实现:大跨径球面穹顶喷射混凝土曲面成形平整度的控制方法,其包括以下步骤:

6.步骤一、设计穹顶曲面各工点分布;

7.步骤二、放样布点;

8.步骤三、以穹顶为中心,布置环向同心圆的钢筋,再径向连接成蛛网式全覆盖喷射混凝土控制网;

9.步骤四、喷射喷射混凝土;

10.步骤五、养护及后续工作。

11.大跨径球面穹顶喷射混凝土曲面成形平整度的控制方法,其包括以下步骤:

12.步骤一、规划设计穹顶曲面控制网各部分位置,计算各位置的绝对坐标,以穹顶为中心,设计环向钢筋及其与径向钢筋的交叉节点的位置分布;

13.步骤二、利用全站仪进行放样布点;

14.步骤三、以穹顶为中心,由内而外地布设环向钢筋,与径向钢筋连接形成蛛网式全覆盖喷射混凝土控制网,径向钢筋与环向钢筋的交叉节点处嵌入锚入钢筋;

15.步骤四、以形成的喷射混凝土控制网为施工参照,进行喷射混凝土的施工作业,形成混凝土层;

16.步骤五、喷射混凝土施工完毕后进行适宜的养护及后续工作。

17.所述环向钢筋和所述径向钢筋的曲率与穹顶曲率一致。

18.所述锚入钢筋嵌入穹顶的围岩,且嵌入深度为50—80mm。

19.所述步骤四中喷射混凝土的施工作业由内而外进行。

20.所述交叉节点处的所述环向钢筋和所述径向钢筋与所述锚入钢筋通过焊接的方式连接。

21.所有所述环向钢筋均以穹顶中心为中心,所有所述径向钢筋均穿过穹顶中心。

22.所述步骤三中先布设穿过穹顶中心的径向钢筋,再由内而外布设环向钢筋。

23.所述步骤三中先由内而外布设环向钢筋,再布设穿过穹顶中心的径向钢筋。

24.所述步骤三中,当控制网外围较为稀疏时,增添多条径向钢筋,增添的径向钢筋不穿过穹顶中心,但保持与穹顶相同的曲率。

25.本发明的有益效果为:

26.1、本发明大跨径球面穹顶喷射混凝土曲面成形平整度的控制方法弥补了在大跨径双曲面球形穹顶喷射混凝土曲面成形平整度控制方法领域的不足,为大跨径喷射混凝土曲面成形平整度的控制上提供了一种全新的作业方式;

27.2、本发明大跨径球面穹顶喷射混凝土曲面成形平整度的控制方法通过钢筋编织蛛网式全覆盖喷射混凝土控制网替代拱架作为喷射混凝土的施工参照,能有效提高材料利用率,增大工程的经济性,同时能实现精准化施工,提高工程质量;

28.3、本发明大跨径球面穹顶喷射混凝土曲面成形平整度的控制方法利用钢筋为基础材料进行控制网设计相较于传统拱架具有极强的适应性和灵活性,能更好地适应各类喷射混凝土作业面,且施工相对简单,易于操作,能有效提高施工效率。

附图说明

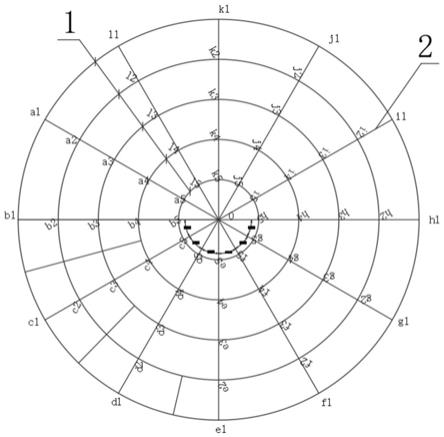

29.图1为本发明大跨径球面穹顶喷射混凝土曲面成形平整度的控制方法施工后的平面展开图。

30.图2为本发明大跨径球面穹顶喷射混凝土曲面成形平整度的控制方法施工后的立体结构示意图图。

31.图3为图2中a处的放大结构示意图。

32.图中:1为环向钢筋,2为径向钢筋,3为锚入钢筋,4为围岩。

具体实施方式

33.下面结合图1-3对本发明进一步说明,但本发明保护范围不局限所述内容。

34.其中相同的零部件用相同的附图标记表示。需要说明的是,下面描述中使用的词语“前”、“后”、“左”、“右”、“上”和“下”指的是附图中的方向,词语“内”和“外”分别指的是朝向或远离特定部件几何中心的方向,且附图均采用非常简化的形式且均使用非精准的比率,仅用以方便、明晰地辅助说明本发明实施例的目的。

35.为了清楚,不描述实际实施例的全部特征,在下列描述中,不详细描述公知的功能

和结构,因为它们会使本发明由于不必要的细节而混乱,应当认为在任何实际实施例的开发中,必须做出大量实施细节以实现开发者的特定目标,例如按照有关系统或有关商业的限制,由一个实施例改变为另一个实施例,另外,应当认为这种开发工作可能是复杂和耗费时间的,但是对于本领域技术人员来说仅仅是常规工作。

36.实施例1:大跨径球面穹顶喷射混凝土曲面成形平整度的控制方法,其包括以下步骤:

37.步骤一、规划设计穹顶曲面控制网各部分位置,计算各位置的绝对坐标,根据工程实际,以穹顶为中心,设计环向钢筋1及其与径向钢筋2的交叉节点的位置分布;

38.步骤二、选取钢筋及其他施工用具,依照设计方案开始施工,利用全站仪进行放样布点;

39.步骤三、以钢筋为基础材料,以穹顶中心为基准,由内而外地布设环向钢筋1,与径向钢筋2连接形成蛛网式全覆盖喷射混凝土控制网,径向钢筋2与环向钢筋1的各个交叉节点处嵌入锚入钢筋3,以固定整体结构;

40.步骤四、以形成的喷射混凝土控制网为施工参照,进行喷射混凝土的施工作业,形成混凝土层5;

41.步骤五、施工结束后,及时对喷射混凝土进行适宜养护,待达到一定强度要求后,再进行后续施工作业。

42.环向钢筋1和径向钢筋2的曲率与穹顶曲率一致。

43.锚入钢筋3嵌入穹顶的围岩4,且嵌入深度为50mm。

44.步骤四中喷射混凝土的施工作业由内而外进行。

45.交叉节点处的环向钢筋1和径向钢筋2与锚入钢筋3通过焊接的方式连接。

46.所有环向钢筋1均以穹顶中心为中心,所有径向钢筋2均穿过穹顶中心。

47.步骤三中先布设穿过穹顶中心的径向钢筋2,再由内而外布设环向钢筋1。

48.步骤二中选取的钢筋型号为φ16。

49.实施例2:大跨径球面穹顶喷射混凝土曲面成形平整度的控制方法,其包括以下步骤:

50.步骤一、规划设计穹顶曲面控制网各部分位置,计算各位置的绝对坐标,根据工程实际,以穹顶为中心,设计环向钢筋1及其与径向钢筋2的交叉节点的位置分布;

51.步骤二、选取钢筋及其他施工用具,依照设计方案开始施工,利用全站仪进行放样布点;

52.步骤三、以钢筋为基础材料,以穹顶中心为基准,由内而外地布设环向钢筋1,与径向钢筋2连接形成蛛网式全覆盖喷射混凝土控制网,径向钢筋2与环向钢筋1的各个交叉节点处嵌入锚入钢筋3,以固定整体结构;

53.步骤四、以形成的喷射混凝土控制网为施工参照,进行喷射混凝土的施工作业,形成混凝土层5;

54.步骤五、喷射混凝土施工完毕后进行适宜的养护及后续工作。

55.环向钢筋1和径向钢筋2的曲率与穹顶曲率一致。

56.锚入钢筋3嵌入穹顶的围岩4,且嵌入深度为80mm。

57.步骤四中喷射混凝土的施工作业由内而外进行。

58.交叉节点处的环向钢筋1和径向钢筋2与锚入钢筋3通过焊接的方式连接。

59.所有环向钢筋1均以穹顶中心为中心,所有径向钢筋2均穿过穹顶中心。

60.步骤三中先由内而外布设环向钢筋1,再布设穿过穹顶中心的径向钢筋2。

61.步骤二中选取的钢筋型号为φ16。

62.实施例3:大跨径球面穹顶喷射混凝土曲面成形平整度的控制方法,其包括以下步骤:

63.步骤一、规划设计穹顶曲面控制网各部分位置,计算各位置的绝对坐标,根据工程实际,以穹顶为中心,设计环向钢筋1及其与径向钢筋2的交叉节点的位置分布;

64.步骤二、选取钢筋及其他施工用具,依照设计方案开始施工,利用全站仪进行放样布点;

65.步骤三、以钢筋为基础材料,以穹顶中心为基准,由内而外地布设环向钢筋1,与径向钢筋2连接形成蛛网式全覆盖喷射混凝土控制网,径向钢筋2与环向钢筋1的各个交叉节点处嵌入锚入钢筋3,以固定整体结构;

66.步骤四、以形成的喷射混凝土控制网为施工参照,进行喷射混凝土的施工作业,形成混凝土层5;

67.步骤五、喷射混凝土施工完毕后进行适宜的养护及后续工作。

68.环向钢筋1和径向钢筋2的曲率与穹顶曲率一致。

69.锚入钢筋3嵌入穹顶的围岩4,且嵌入深度为75mm。

70.步骤四中喷射混凝土的施工作业由内而外进行。

71.交叉节点处的环向钢筋1和径向钢筋2与锚入钢筋3通过焊接的方式连接。

72.所有环向钢筋1均以穹顶中心为中心,所有径向钢筋2均穿过穹顶中心。

73.步骤三中,环向钢筋1设置的疏密与否取决于工程要求和施工条件,当控制网外围较为稀疏时,增添多条径向钢筋2,长度视实际情况确定,增添的径向钢筋2不穿过穹顶中心。

74.步骤三中先布设穿过穹顶中心的径向钢筋2,再由内而外布设环向钢筋1,最后布置控制网外围不穿过穹顶中心的径向钢筋2。

75.步骤二中选取的钢筋型号为φ16。

76.尽管已经对本发明的技术方案做了较为详细的阐述和列举,应当理解,对于本领域技术人员来说,对上述实施例做出修改或者采用等同的替代方案,这对本领域的技术人员而言是显而易见,在不偏离本发明精神的基础上所做的这些修改或改进,均属于本发明要求保护的范围。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1