一种先堵后排法治理高埋深隧洞突涌水的方法与流程

一种先堵后排法治理高埋深隧洞突涌水的方法

1.技术领域:本发明涉及一种先堵后排法治理高埋深隧洞突涌水的方法。

2.

背景技术:

伴随着我国基建技术的高速发展,使得全国交通网路、水利工程等建设呈现迅猛的发展,出现了许多长距离高埋深富水反坡排水隧洞,在不良地质段施工有时会遇到突发大涌水,导致既有抽排系统遭到破坏,造成淹洞。此时,常规施工方案为“先排后堵”,即先组织抽排水施工,后进行隧洞内注浆堵水。

3.但当突涌水位置与溶洞水或其他巨大水源有联系,动储量特别大,水源补给丰富,用强力排水一时排不完或不可能排完时,采用“先排后堵”方案施工,不但工程造价高,而且工期也难以保证。

4.

技术实现要素:

本发明所要解决的技术问题是提供一种工程造价低,施工周期短,对周围环境影响小的先堵后排法治理高埋深隧洞突涌水的方法。

5.为解决上述技术问题,本发明采用如下技术方案:首先,采用地表深孔帷幕灌浆堵水施工进行突涌水治理,在施作过程中对钻孔岩芯进行分析,及时调整设计孔位和孔深,并在裂隙发育及断层带附近适当加密堵水钻孔,便于降低成本,缩短工期。其次,地表深孔帷幕灌浆堵水施工结束14天后开始隧洞内抽排水施工。最后,当隧洞内积水及渗涌水抽排到掌子面完全出露时,对个别渗水点进行灌注水泥浆进行加强处理。

6.具体方案为:在地表深孔帷幕灌浆堵水施工时,先暂停隧洞内涌水的抽排,给地表堵水施工提供静水环境。突涌水发生在爆破后出渣过程中,因掌子面地质情况及突涌水点位置不明确,布置钻孔遵循尽可能一孔多用,使之既是地质、水文地质勘探孔,又是试验孔、观测孔,同时还可作为注浆堵水孔的原则,考虑地表深孔帷幕灌浆堵水施工的同时对围岩进行加固补强,于是在掌子面起向前方延伸10米、侧帮(隧洞轮廓线向四周)延伸10m范围布灌浆孔,在掌子面前方和侧帮均布设两排灌浆孔,孔间距为3m,排距2.5m,距隧洞轮廓线不足5m处的钻孔为悬挂孔,并在施作过程中通过对钻孔岩芯芯样进行分析,在裂隙发育及断层带附近应适当加密堵水钻孔,以便切断突水点补给来源,减少注浆堵水孔数。

7.为降低施工成本及缩短工期,灌浆孔分为灌浆段和非灌浆段,首先非灌浆段钻孔施工时不分顺序,根据现场实际条件将地表0.5m厚强风化岩石的硬质岩石进行挖除,露出坚硬岩石,然后自上而下一次性跟管钻进到地表深孔帷幕灌浆的灌浆段顶部。其次对灌浆段采用自上而下分段钻进、分段灌浆方法(灌浆段段长一般为5~10m,每个灌浆孔灌浆段大约分7~10段灌浆,其中悬挂孔分3~5段。上一段灌注、待凝固14小时后扫孔并钻进下一段,成孔后灌浆,依次类推,自上而下直至完成整个灌浆段的灌浆)。

8.非灌浆段采用汽车钻,开孔孔径(非灌浆段的孔径)采用φ91mm孔径钻进到灌浆段顶部,然后在非灌浆段下入φ89mm的套管,φ89mm套管孔口顶端高于坚硬岩石20~30cm,套

管管口焊接与孔口封闭器同规格的法兰盘,便于后续灌浆施工安装孔口封闭器。φ89mm套管全部下入设计孔深后采用水灰比为0.5:1的浓浆固定镶铸,镶铸后非灌浆段全部被套管隔离,待镶铸套管凝固后开始灌浆段施工。

9.灌浆段采用地质钻机钻孔,孔径φ76mm,自上而下分段钻孔灌浆,施工顺序是“先截堵后补强”,先灌注外圈孔再灌注内圈孔和悬挂孔,孔间分两序施工的灌注方式。灌浆段段长一般5~10m,岩体破碎、孔壁不稳时可适当缩短。化学灌浆时段长不得大于10m。通过对钻孔岩芯芯样进行分析,对原设计孔位及孔深进行调整,最终实现了高埋深隧洞洞顶起往上延伸5m、隧洞侧帮起往外延伸6m、掌子面起往前方延伸5m处的注浆,最终形成一道截水墙将整个隧洞突涌水位置包裹起来,切断了外部水系的补给通道。

10.地表深孔帷幕灌浆堵水施工结束14天后开始隧洞内抽排水施工。支洞采用6台潜水泵(2台备用)交替前移进行抽排,抽排时严格控制抽排速度,并在距离仰拱2m以上的洞壁每间隔2m,钻设一个φ20mm、长度为20cm~50cm的排水泄压孔(孔深以钻到岩面为准),防止因抽水速度过快及“外水内压”,造成隧洞掉块、垮塌等。在抽排过程中在洞壁设变形观测点,当发现喷射混凝土开裂、剥离、脱落等现象,情况较轻时补喷10cm厚c30混凝土,情况较重时铺挂hpb300φ8 mm @10cm

×

10cm钢筋网片,设hrb400φ22 mm,l=2.5cm随机锚杆,然后补喷10cm厚c30混凝土,补喷工作与抽排水工作可同步进行。

11.初支变形段架立hw150型钢支撑(榀距视情况而定)边墙及顶拱梅花型布置hrb400φ22mm@1.2

×

1.2m,l=3.0m系统锚杆,铺挂hpb300φ8mm@20cm

×

20cm钢筋网片,每榀拱架设置12根hrb400φ22mm、l=3.0m锁脚锚杆,喷射20cm厚c30混凝土。支护完成后布置观测点,若围岩及初支变形进一步“恶化”,在确保安全的前提下,先对变形段采取灌注水泥浆处理,后立即对该段进行二衬混凝土施工。进行二衬混凝土施工时,排水泵不在继续向前步进,控制抽水量,使水位不在下降,使隧洞洞身保持稳压,待变形段处理完成后再继续进行排水工作。主洞采用4台离型泵(2台备用),通过设在交叉口附近的固定泵站进行抽排水,喷射混凝土开裂、剥离、脱落及初支变形处理措施与支洞处理相同。

12.洞内积水及渗涌水抽排到主洞掌子面完全出露时,对个别渗水点进行灌注水泥浆进行加强处理。遵循“有疑必探,先探后掘”的掘进工作原则,在开挖前先利用超前探孔及超前地质预报对前方围岩及含水量进行探测,为确保安全通过突涌水段,采用了台阶开挖法+预留核心土法进行开挖施工。

13.本发明的优点是:当高埋深隧洞突涌水位置与溶洞水或其他巨大水源有联系,动储量特别大,水源补给丰富时,将隧洞内堵水转移到地表进行,降低了洞内堵水施工难度、缩短了隧洞内抽排水及堵水施工工期。另外其还具有减小抽排水总量,降低对周边环境的影响,减少施工机械设备及人员投入,降低施工成本的特点。

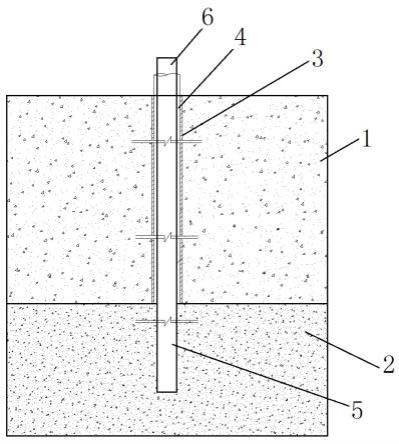

14.附图说明:图1是本发明中灌浆孔的示意图;图中1是非灌浆段,2是灌浆段,3是套管,4是非灌浆段的灌浆孔,5是灌浆段的灌浆孔,6是钻具。

15.具体实施方式:下面结合图1对本发明做进一步说明;首先,采用地表深孔帷幕灌浆堵水施工进行突涌水治理,在施作过程中对钻孔岩

芯进行分析,及时调整设计孔位和孔深,并在裂隙发育及断层带附近适当加密堵水钻孔,便于降低成本,缩短工期。其次,地表深孔帷幕灌浆堵水施工结束14天后开始隧洞内抽排水施工。最后,当隧洞内积水及渗涌水抽排到掌子面完全出露时,对个别渗水点进行灌注水泥浆进行加强处理。

16.具体方案为:在地表深孔帷幕灌浆堵水施工时,先暂停隧洞内涌水的抽排,给地表堵水施工提供静水环境。突涌水发生在爆破后出渣过程中,因掌子面地质情况及突涌水点位置不明确,布置钻孔遵循尽可能一孔多用,使之既是地质、水文地质勘探孔,又是试验孔、观测孔,同时还可作为注浆堵水孔的原则,考虑地表深孔帷幕灌浆堵水施工的同时对围岩进行加固补强,于是在掌子面起向前方延伸10米、侧帮(隧洞轮廓线向四周)延伸10m范围布灌浆孔,在掌子面前方和侧帮均布设两排灌浆孔,孔间距为3m,排距2.5m,距隧洞轮廓线不足5m处的钻孔为悬挂孔,并在施作过程中通过对钻孔岩芯芯样进行分析,在裂隙发育及断层带附近应适当加密堵水钻孔,以便切断突水点补给来源,减少注浆堵水孔数。

17.为降低施工成本及缩短工期,灌浆孔分为灌浆段和非灌浆段,首先非灌浆段钻孔施工时不分顺序,根据现场实际条件将地表0.5m厚强风化岩石的硬质岩石进行挖除,露出坚硬岩石,然后自上而下一次性跟管钻进到地表深孔帷幕灌浆的灌浆段顶部。其次对灌浆段采用自上而下分段钻进、分段灌浆方法(灌浆段段长一般为5~10m,每个灌浆孔灌浆段大约分7~10段灌浆,其中悬挂孔分3~5段。上一段灌注、待凝固14小时后扫孔并钻进下一段,成孔后灌浆,依次类推,自上而下直至完成整个灌浆段的灌浆)。

18.非灌浆段采用汽车钻,开孔孔径(非灌浆段的孔径)采用φ91mm孔径钻进到灌浆段顶部,然后在非灌浆段下入φ89mm的套管,φ89mm套管孔口顶端高于坚硬岩石20~30cm,套管管口焊接与孔口封闭器同规格的法兰盘,便于后续灌浆施工安装孔口封闭器。φ89mm套管全部下入设计孔深后采用水灰比为0.5:1的浓浆固定镶铸,镶铸后非灌浆段全部被套管隔离,待镶铸套管凝固后开始灌浆段施工。

19.灌浆段采用地质钻机钻孔,孔径φ76mm,自上而下分段钻孔灌浆,施工顺序是“先截堵后补强”,先灌注外圈孔再灌注内圈孔和悬挂孔,孔间分两序施工的灌注方式。灌浆段段长一般5~10m,岩体破碎、孔壁不稳时可适当缩短。化学灌浆时段长不得大于10m。通过对钻孔岩芯芯样进行分析,对原设计孔位及孔深进行调整,最终实现了高埋深隧洞洞顶起往上延伸5m、隧洞侧帮起往外延伸6m、掌子面起往前方延伸5m处的注浆,最终形成一道截水墙将整个隧洞突涌水位置包裹起来,切断了外部水系的补给通道。

20.地表深孔帷幕灌浆堵水施工结束14天后开始隧洞内抽排水施工。支洞采用6台潜水泵(2台备用)交替前移进行抽排,抽排时严格控制抽排速度,并在距离仰拱2m以上的洞壁每间隔2m,钻设一个φ20mm、长度为20cm~50cm的排水泄压孔(孔深以钻到岩面为准),防止因抽水速度过快及“外水内压”,造成隧洞掉块、垮塌等。在抽排过程中在洞壁设变形观测点,当发现喷射混凝土开裂、剥离、脱落等现象,情况较轻时补喷10cm厚c30混凝土,情况较重时铺挂hpb300φ8 mm @10cm

×

10cm钢筋网片,设hrb400φ22 mm,l=2.5cm随机锚杆,然后补喷10cm厚c30混凝土,补喷工作与抽排水工作可同步进行。

21.初支变形段架立hw150型钢支撑(榀距视情况而定)边墙及顶拱梅花型布置hrb400φ22mm@1.2

×

1.2m,l=3.0m系统锚杆,铺挂hpb300φ8mm@20cm

×

20cm钢筋网片,每榀拱架设

置12根hrb400φ22mm、l=3.0m锁脚锚杆,喷射20cm厚c30混凝土。支护完成后布置观测点,若围岩及初支变形进一步“恶化”,在确保安全的前提下,先对变形段采取灌注水泥浆处理,后立即对该段进行二衬混凝土施工。进行二衬混凝土施工时,排水泵不在继续向前步进,控制抽水量,使水位不在下降,使隧洞洞身保持稳压,待变形段处理完成后再继续进行排水工作。主洞采用4台离型泵(2台备用),通过设在交叉口附近的固定泵站进行抽排水,喷射混凝土开裂、剥离、脱落及初支变形处理措施与支洞处理相同。

22.洞内积水及渗涌水抽排到主洞掌子面完全出露时,对个别渗水点进行灌注水泥浆进行加强处理。遵循“有疑必探,先探后掘”的掘进工作原则,在开挖前先利用超前探孔及超前地质预报对前方围岩及含水量进行探测,为确保安全通过突涌水段,采用了台阶开挖法+预留核心土法进行开挖施工。

23.以上所述仅是本发明的优选实施方式,应当指出,对于本技术领域的普通技术人员来说,在不脱离本发明技术原理的前提下,还可以做出若干改进和变型,这些改进和变型也应视为本发明的保护范围。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1