一种具有减应力效果的油套管螺纹接头的制作方法

1.本发明属于油套管螺纹连接技术领域,尤其涉及一种具有减应力效果的油套管螺纹接头。

背景技术:

2.石油套管主要用于在钻井过程中和完井后对井壁进行支撑,以保证钻井过程以及完井后整个油井的正常运行。因此,石油套管是油气井的生命线,它的质量直接影响到钻井作业的成败和油气井的使用寿命,一旦套管发生损坏,可能导致整口井的报废,给油气田开发带来难以弥补的损失。

3.其中,石油套管失效是各油田遇到的突出问题之一,尤其以螺纹接头失效最为严重,约占油套管失效事故的2/3。随着钻井深度的不断增加以及大斜度井、大位移水平井的开发,井眼的不规则性增加,油套管下井过程中的弯曲程度随之增大;油套管连接螺纹部位的受力复杂,在交变弯曲应力等因素的作用下,螺纹接头部位应力集中是导致油套管接头失效的主要原因之一,其中尤以公扣末端的应力集中最为明显。

4.因此如何减小油套管连接螺纹接头的应力集中成为研究的热点和焦点,而目前的解决方案均关注的是连接螺纹本身,如提高螺纹加工精度、优化螺纹结构和配合公差等,这对缓解接头部位的应力集中起到了一定作用,但也对加工厂的加工能力以及用户的检测验证能力提出了更高要求,可操作性和实际效果受到限制,不能很好地达到预期效果。

技术实现要素:

5.本发明提供了一种具有减应力效果的油套管螺纹接头,针对油套管螺纹接头的公扣末端区域存在较大应力集中且无处释放的问题,通过在螺纹接头的公扣末端区域设置应力释放结构,从而达到释放接头应力的目的;并且具有便于加工与操作的优势,可有效增强接头强度、延长使用寿命。

6.为解决上述技术问题,本发明采用了如下技术方案:

7.一种具有减应力效果的油套管螺纹接头,当所述油套管螺纹接头为接箍式接头时,所述油套管螺纹接头由减应力接箍、减应力管体构成;

8.其中,所述减应力接箍内设置有接箍内螺纹,所述减应力管体的一端设置有管体外螺纹;通过管体外螺纹与接箍内螺纹的相互啮合,减应力管体的一端与减应力接箍相固定,减应力管体的另一端与油套管相固定;

9.减应力管体上设置有一条环绕减应力管体、且向内凹的管体减应力单元;所述管体减应力单元的轴向横截面为内凹圆弧形,内凹圆弧与减应力管体外表面接触位置通过外凸圆弧进行圆滑过渡处理。

10.较为优选的,所述管体减应力单元设置在距管体外螺纹末端30mm~50mm范围内的减应力管体外壁上。

11.较为优选的,管体减应力单元的轴向横截面宽度为15mm~20mm,管体减应力单元

的轴向横截面最大深度为1.05mm~1.25mm,管体减应力单元的轴向横截面宽度与轴向横截面最大深度的比值为12.0~20.0,管体减应力单元的内凹圆弧最深处所在位置处的减应力管体截面厚度不小于减应力管体原始标称壁厚的90%,管体减应力单元的外凸过渡圆弧半径为12.0mm~15.0mm。

12.较为优选的,当所述油套管螺纹接头为直连式接头时,所述油套管螺纹接头由第一减应力变径管体、第二减应力变径管体构成;

13.其中,第一减应力变径管体的变径端内设有变径外螺纹、第二减应力变径管体的变径端内设有变径内螺纹;通过变径外螺纹与变径内螺纹的相互啮合,第一减应力变径管体的变径端与第二减应力变径管体的变径端相固定,第一减应力变径管体的另一端、第二减应力变径管体的另一端分别与相邻的油套管相固定;

14.第一减应力变径管体上设置有一条环绕第一减应力变径管体、且向内凹的第一变径管体减应力单元;所述第一变径管体减应力单元的轴向横截面为内凹圆弧形,内凹圆弧与第一减应力变径管体外表面接触位置通过外凸圆弧进行圆滑过渡处理;

15.第二减应力变径管体上设置有一条环绕第二减应力变径管体、且向内凹的第二变径管体减应力单元;所述第二变径管体减应力单元的轴向横截面为内凹圆弧形,内凹圆弧与第二减应力变径管体外表面接触位置通过外凸圆弧进行圆滑过渡处理。

16.较为优选的,所述第一变径管体减应力单元设置在距变径外螺纹末端30mm~50mm范围内的第一减应力变径管体外壁上;

17.所述第二变径管体减应力单元设置在距变径内螺纹末端30mm~50mm范围内的第而减应力变径管体外壁上。

18.较为优选的,第一变径管体减应力单元的轴向横截面宽度为15mm~20mm,第一变径管体减应力单元的轴向横截面最大深度为1.05mm~1.25mm,第一变径管体减应力单元的轴向横截面宽度与轴向横截面最大深度的比值为12.0~20.0,第一变径管体减应力单元的内凹圆弧最深处所在位置处的第一减应力变径管体截面厚度不小于第一减应力变径管体原始标称壁厚的90%,第一变径管体减应力单元的外凸过渡圆弧半径为12.0mm~15.0mm;

19.第二变径管体减应力单元的轴向横截面宽度为15mm~20mm,第二变径管体减应力单元的轴向横截面最大深度为1.05mm~1.25mm,第二变径管体减应力单元的轴向横截面宽度与轴向横截面最大深度的比值为12.0~20.0,第二变径管体减应力单元的内凹圆弧最深处所在位置处的第二减应力变径管体截面厚度不小于第二减应力变径管体原始标称壁厚的90%,第二变径管体减应力单元的外凸过渡圆弧半径为12.0mm~15.0mm。

20.本发明提供了一种具有减应力效果的油套管螺纹接头,该种具有减应力效果的油套管螺纹接头可具体分为两种类型:即接箍式接头或直连式接头;其中,接箍式接头由减应力接箍、减应力管体构成,直连式接头由第一减应力变径管体、第二减应力变径管体构成。具有上述结构特征的具有减应力效果的油套管螺纹接头,与现有技术相比,至少具有以下有益效果:通过增设的内凹式减应力结构,在几乎不增加生产成本的前提下,有效的降低油套管接头的应力集中,生产工艺简单,方便加工和检测。内凹式圆弧形减应力结构,结构设计平缓,绝对深度小,对管体原始壁厚值的减小少,对管体强度的影响小,有利于改善和均衡接头区域以及管体的应力分布,提高螺纹接头的抗疲劳性能,减少因接头应力疲劳问题造成的油套管管柱损坏事故。

附图说明

21.该附图用来提供对本发明的进一步理解,并且构成说明书的一部分,与本发明的实施例一起用于解释本发明,并不构成对本发明的限制。

22.图1是本发明提供的当油套管螺纹接头为接箍式接头的结构示意图;

23.图2是图1中区域a的局部放大示意图;

24.图3是本发明提供的当油套管螺纹接头为直连式接头的结构示意图;

25.图4是图3中区域b的局部放大示意图。

26.附图标记:101-减应力管体;102-减应力接箍;103-管体减应力单元;104-管体外螺纹;105-接箍内螺纹;201-第一减应力变径管体;202-第二减应力变径管体;203-第一减应力变径管体的变径端;204-第二减应力变径管体的变径端;205-变径外螺纹;206-变径内螺纹;207-第一减应力变径管体的变径端末端;208-第一变径管体减应力单元;209-第二减应力变径管体的变径端末;210-第二变径管体减应力单元。

具体实施方式

27.本发明提供了一种具有减应力效果的油套管螺纹接头,针对油套管螺纹接头的公扣末端区域存在较大应力集中且无处释放的问题,通过在螺纹接头的公扣末端区域设置应力释放结构,从而达到释放接头应力的目的;并且具有便于加工与操作的优势,可有效增强接头强度、延长使用寿命。

28.为了使本发明的目的、技术方案及优点更加清楚明白,以下结合附图及实施例,对本发明进行进一步详细说明。应当理解,此处所描述的具体实施例仅仅用以解释本发明,并不用于限定本发明。

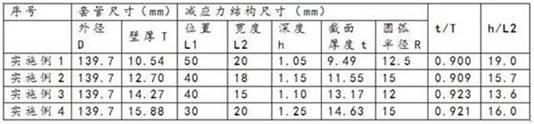

29.本发明提供了一种具有减应力效果的油套管螺纹接头,如图1所示,当油套管螺纹接头为接箍式接头时,该油套管螺纹接头由减应力接箍、减应力管体两部分构成。

30.其中,减应力接箍内设置有接箍内螺纹,减应力管体的一端设置有管体外螺纹;通过管体外螺纹与接箍内螺纹的相互啮合,减应力管体的一端与减应力接箍相固定,减应力管体的另一端与油套管相固定。

31.进一步如图2所示,减应力管体上设置有一条环绕减应力管体、且向内凹的管体减应力单元。该管体减应力单元的轴向横截面为内凹圆弧形,内凹圆弧与减应力管体外表面接触位置通过外凸圆弧进行圆滑过渡处理。

32.值得注意的是,作为本发明的一种较为优选的实施方式,如图2所示,管体减应力单元优选设置在距管体外螺纹末端30mm~50mm范围内(管体减应力单元的中心位置距外螺纹末端位置的距离为l1)的减应力管体外壁上。并且该管体减应力单元的尺寸参数可参考如下:

33.管体减应力单元为中心对称的内凹圆弧,内凹圆弧与减应力管体的接触位置通过半径为r的圆弧过渡连接,r=12.0mm~15.0mm。管体减应力单元的轴向横截面宽度(l2)为15mm~20mm,管体减应力单元的轴向横截面最大深度(其值为h)为1.05mm~1.25mm,管体减应力单元的轴向横截面宽度(l2)与轴向横截面最大深度(h)的比值为12.0~20.0,管体减应力单元的内凹圆弧最深处所在位置处的减应力管体截面厚度(t)不小于减应力管体原始标称壁厚(t)的90%,管体减应力单元的外凸过渡圆弧半径为12.0mm~15.0mm。

34.具体的,不同壁厚油套管对应的管体减应力单元的实施尺寸可参考如下表1。

[0035][0036]

经计算对照后可以发现,具有减应力效果的油套管螺纹接头其应力集中最大值可降低10%以上,因而能够显著提高接头的耐疲劳性能,对减少深井、大斜度井、大位移井中油套管接头失效事故的发生具有重要意义。

[0037]

作为本发明的另一种实施方式,如图3所示,当油套管螺纹接头为直连式接头时,油套管螺纹接头由第一减应力变径管体、第二减应力变径管体构成。

[0038]

其中,第一减应力变径管体的变径端内设有变径外螺纹、第二减应力变径管体的变径端内设有变径内螺纹;通过变径外螺纹与变径内螺纹的相互啮合,第一减应力变径管体的变径端与第二减应力变径管体的变径端相固定,第一减应力变径管体的另一端、第二减应力变径管体的另一端分别与相邻的油套管相固定;

[0039]

进一步如图4所示,第一减应力变径管体上设置有一条环绕第一减应力变径管体、且向内凹的第一变径管体减应力单元;第一变径管体减应力单元的轴向横截面为内凹圆弧形,内凹圆弧与第一减应力变径管体外表面接触位置通过外凸圆弧进行圆滑过渡处理;

[0040]

第二减应力变径管体上设置有一条环绕第二减应力变径管体、且向内凹的第二变径管体减应力单元;第二变径管体减应力单元的轴向横截面为内凹圆弧形,内凹圆弧与第二减应力变径管体外表面接触位置通过外凸圆弧进行圆滑过渡处理。

[0041]

具体的,第一变径管体减应力单元设置在距变径外螺纹末端30mm~50mm范围内的第一减应力变径管体外壁上;第二变径管体减应力单元设置在距变径内螺纹末端30mm~50mm范围内的第而减应力变径管体外壁上。第一变径管体减应力单元的轴向横截面宽度为15mm~20mm,第一变径管体减应力单元的轴向横截面最大深度为1.05mm~1.25mm,第一变径管体减应力单元的轴向横截面宽度与轴向横截面最大深度的比值为12.0~20.0,第一变径管体减应力单元的内凹圆弧最深处所在位置处的第一减应力变径管体截面厚度不小于第一减应力变径管体原始标称壁厚的90%,第一变径管体减应力单元的外凸过渡圆弧半径为12.0mm~15.0mm。第二变径管体减应力单元的轴向横截面宽度为15mm~20mm,第二变径管体减应力单元的轴向横截面最大深度为1.05mm~1.25mm,第二变径管体减应力单元的轴向横截面宽度与轴向横截面最大深度的比值为12.0~20.0,第二变径管体减应力单元的内凹圆弧最深处所在位置处的第二减应力变径管体截面厚度不小于第二减应力变径管体原始标称壁厚的90%,第二变径管体减应力单元的外凸过渡圆弧半径为12.0mm~15.0mm。

[0042]

需要补充说明的是,直连式接头的油套管螺纹接头中的第一变径管体减应力单元、第二变径管体减应力单元与接箍式接头的油套管螺纹接头中的管体减应力单元,两者实质上属于相同的结构特征,其在不同形态下的油套管螺纹接头中起到的作用亦完全相同,因此不做过多赘述。

[0043]

本发明提供了一种具有减应力效果的油套管螺纹接头,该种具有减应力效果的油

套管螺纹接头可具体分为两种类型:即接箍式接头或直连式接头;其中,接箍式接头由减应力接箍、减应力管体构成,直连式接头由第一减应力变径管体、第二减应力变径管体构成。具有上述结构特征的具有减应力效果的油套管螺纹接头,与现有技术相比,至少具有以下有益效果:通过增设的内凹式减应力结构,在几乎不增加生产成本的前提下,有效的降低油套管接头的应力集中,生产工艺简单,方便加工和检测。内凹式圆弧形减应力结构,结构设计平缓,绝对深度小,对管体原始壁厚值的减小少,对管体强度的影响小,有利于改善和均衡接头区域以及管体的应力分布,提高螺纹接头的抗疲劳性能,减少因接头应力疲劳问题造成的油套管管柱损坏事故。

[0044]

以上所述,仅为本发明的具体实施方式,但本发明的保护范围并不局限于此,任何熟悉本技术领域的技术人员在本发明揭露的技术范围内,可轻易想到变化或替换,都应涵盖在本发明的保护范围之内。因此,本发明的保护范围应以所述权利要求的保护范围为准。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1