一种基于3D人脸识别的摄像设备的制作方法

一种基于3d人脸识别的摄像设备

技术领域

[0001]

本实用新型涉及摄像设备技术领域,尤其涉及一种基于3d人脸识别的摄像设备。

背景技术:

[0002]

在现有技术中,人脸识别,就是通过视频采集设备获取用户的面部图像,再利用核心的算法对其脸部的五官位置、脸型和角度进行计算分析,进而和自身数据库里已有的范本进行比对,后判断出用户的真实身份。人脸识别技术基于局部特征区域的单训练样本人脸识别方法。第一步,需要对局部区域进行定义,第二步,人脸局部区域特征的提取,依据经过样本训练后得到的变换矩阵将人脸图像向量映射为人脸特征向量,第三步,局部特征选择,后一步是进行分类。分类器多采用组合分类器的形式,每个局部特征对应一个分类器,后可用投票或线性加权等方式得到终识别结果。

[0003]

经检索,中国专利申请号为cn201911375506.x的专利,公开了一种基于3d图像的人脸识别装置,包括支撑底座,防滑胶垫,支撑螺管,笔帽,电子签名笔,防坠绳,安装固定板结构,控制板盒,指纹采集孔,图像处理显示屏,3d图像采集摄像头,闪光灯,键盘板,扬声器,电源线,电源插头,安全开关和方便调节的支撑杆结构。

[0004]

上述专利中的一种基于3d图像的人脸识别装置存在以下不足:需要手动对识别装置的高度和倾斜角度进行调整,无法快速地根据操作人员的身高将识别装置调整到合适的高度,使3d图像采集摄像头无法快速地对人脸进行识别,降低识别效率。

技术实现要素:

[0005]

本实用新型的目的是为了解决现有技术中存在的需要手动对识别装置的高度和倾斜角度进行调整,无法快速地根据操作人员的身高将识别装置调整到合适的高度,使3d图像采集摄像头无法快速地对人脸进行识别,降低识别效率的缺点,而提出的一种基于3d人脸识别的摄像设备。

[0006]

为了实现上述目的,本实用新型采用了如下技术方案:

[0007]

一种基于d人脸识别的摄像设备,包括底座,所述底座底部外壁通过转轴转动连接有四个万向轮,所述底座顶部外壁焊接有支架,所述支架一侧内壁焊接有连接板,所述连接板一侧外壁通过螺栓固定有第一步进电机,第一步进电机输出轴焊接有花键轴,所述花键轴圆周外壁滑动连接有连接杆,所述连接杆圆周外壁焊接有齿轮柱,所述支架一侧内壁通过螺栓固定有第二步进电机,所述第二步进电机输出轴圆周外壁焊接有齿轮,齿轮圆周外壁啮合于齿轮柱圆周外壁,所述连接杆顶部外壁焊接有支撑板。

[0008]

作为本实用新型再进一步的方案:所述支撑板顶部外壁焊接有两个安装板,两个所述安装板一侧内壁通过转轴转动连接有同一个转动架,其中一个安装板一侧外壁通过螺栓固定有第三步进电机,第三步进电机输出端通过联轴器连接于转动架一侧的转轴输入端。

[0009]

作为本实用新型再进一步的方案:所述转动架顶部外壁焊接有控制箱。

[0010]

作为本实用新型再进一步的方案:所述控制箱底部内壁设置有控制单元。

[0011]

作为本实用新型再进一步的方案:所述控制箱一侧外壁分别设置有d摄像头、操作显示面板和两个蜂鸣器。

[0012]

作为本实用新型再进一步的方案:所述控制箱顶部外壁焊接有遮阳板。

[0013]

作为本实用新型再进一步的方案:所述遮阳板底部外壁通过螺栓固定有照明灯。

[0014]

与现有技术相比,本实用新型提供了一种基于d人脸识别的摄像设备,具备以下有益效果:

[0015]

1.通过设置有第一步进电机可以带动花键轴进行转动,连接杆滑动连接于花键轴圆周外壁,可以在第一步进电机的带动下使连接杆进行转动,可以在水平方向上对控制箱的角度进行调节,通过第二步进电机可以带动齿轮转动,齿轮圆周外壁与齿轮柱圆周外壁互相啮合,通过齿轮的转动可以带动连接杆进行升降,从而可以调节支撑板在竖直方向的高度。

[0016]

2.通过设置有第三步进电机可以带动转动架进行转动,在转动架的带动下可以调节控制箱与水平面之间的角度,在光照条件较强时,调整控制箱的角度便于更加快递地对操作显示面板的相关信息进行读取,遮阳板可以用于遮光,照明灯可以在昏暗调节下对整个设备进行照明。

[0017]

3.通过设置有控制单元将信息显示到操作显示面板内,同时通过蜂鸣器将相关信息进行播报,便于人员的操作,通过操作显示面板可以进行信息的显示,同时可以对整个摄像设备进行操作,第一步进电机、第二步进电机和第三步进电机均与控制单元之间电性连接,可以通过操作显示面板对各个步进电机进行驱动,从而可以快速地将设备调整到合适的高度。

[0018]

该装置中未涉及部分均与现有技术相同或可采用现有技术加以实现。

附图说明

[0019]

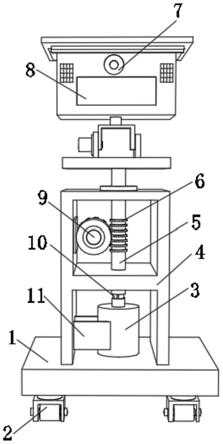

图1为本实用新型提出的一种基于3d人脸识别的摄像设备的主视剖视结构示意图;

[0020]

图2为本实用新型提出的一种基于3d人脸识别的摄像设备的背面剖视结构示意图;

[0021]

图3为本实用新型提出的一种基于3d人脸识别的摄像设备的侧视剖视结构示意图。

[0022]

图中:1、底座;2、万向轮;3、第一步进电机;4、支架;5、连接杆;6、齿轮柱;7、3d摄像头;8、操作显示面板;9、第二步进电机;10、花键轴;11、连接板;12、控制箱;13、支撑板;14、齿轮;15、安装板;16、转动架;17、遮阳板;18、控制单元;19、第三步进电机;20、蜂鸣器;21、照明灯。

具体实施方式

[0023]

下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。

[0024]

在本实用新型的描述中,需要理解的是,术语“上”、“下”、“前”、“后”、“左”、“右”、“顶”、“底”、“内”、“外”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,仅是为了便于描述本实用新型和简化描述,而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本实用新型的限制。

[0025]

一种基于3d人脸识别的摄像设备,为了便于对摄像设备的高度和水平方向的拍摄角度进行自动调节,如图1、图2所示,包括底座1,所述底座1底部外壁通过转轴转动连接有四个万向轮2,所述底座1顶部外壁焊接有支架4,所述支架4一侧内壁焊接有连接板11,所述连接板11一侧外壁通过螺栓固定有第一步进电机3,第一步进电机3输出轴焊接有花键轴10,所述花键轴10圆周外壁滑动连接有连接杆5,所述连接杆5圆周外壁焊接有齿轮柱6,所述支架4一侧内壁通过螺栓固定有第二步进电机9,所述第二步进电机9输出轴圆周外壁焊接有齿轮14,齿轮14圆周外壁啮合于齿轮柱6圆周外壁,所述连接杆5顶部外壁焊接有支撑板13;通过第一步进电机3可以带动花键柱进行转动,同时可以带动连接杆5进行转动,可以在水平方向带动支撑板13进行转动,通过第二步进电机9可以带动齿轮14传动,齿轮14圆周外壁与齿轮柱6圆周外壁啮合,可以带动连接杆5在竖直方向上进行运动,从而可以对支撑板13的高度进行调节,提高了设备的灵活性。

[0026]

为了便于对控制箱12与水平面之间的角度进行调节,如图2、图3所示,所述支撑板13顶部外壁焊接有两个安装板15,两个所述安装板15一侧内壁通过转轴转动连接有同一个转动架16,其中一个安装板15一侧外壁通过螺栓固定有第三步进电机19,第三步进电机19输出端通过联轴器连接于转动架16一侧的转轴输入端,所述转动架16顶部外壁焊接有控制箱12;通过第三步进电机19可以带动转动架16进行转动,从而可以带动控制箱12进行转动,可以对控制箱12与水平面之间的角度进行调整。

[0027]

为了对人脸进行3d识别,如图3所示,所述控制箱12底部内壁设置有控制单元18,所述控制箱12一侧外壁分别设置有3d摄像头7、操作显示面板8和两个蜂鸣器20;通过设置有3d摄像头7可以进行3d人脸识别,将识别后的数据传递到控制单元18内,通过控制单元18将信息显示到操作显示面板8内,同时通过蜂鸣器20将相关信息进行播报,便于人员的操作,通过操作显示面板8可以进行信息的显示,同时可以对整个摄像设备进行操作,3d摄像头7、操作显示面板8和两个蜂鸣器20均与控制单元18电性连接。

[0028]

为了便于在各种环境下快速地对操作显示面板8内的信息进行读取,如图3所示,所述控制箱12顶部外壁焊接有遮阳板17,所述遮阳板17底部外壁通过螺栓固定有照明灯21;通过设置有遮阳板17可以在光照条件较强时便于对操作显示面板8上的信息进行读取,照明灯21可以在光照条件较差时便于操作。

[0029]

工作原理:在对人脸进行3d识别时,首先通过万向轮2将设备移动到工作地点,接着对设备进行通电,操作人员通过操作显示面板8的相关操作界面对设备的高度和控制箱12在水平方向的角度进行调节,在调节的过程中,操作显示面板8将相关信息汇入到控制单元18内,控制单元18通过驱动第一步进电机3和第二步进电机9,使连接杆5分别通过花键轴10、齿轮14和齿轮柱6进行升降和旋转,从而使控制箱12可以根据不同操作人员的身高调节到最合适的位置,当需要对控制箱12相对于水平面的角度进行调节时,控制单元18通过驱动第三步进电机19,第三步进电机19带动转动架16进行一定角度的旋转,从而带动控制箱12进行旋转,通过设置有3d摄像头7可以进行3d人脸识别,将识别后的数据传递到控制单元

18内,通过控制单元18将信息显示到操作显示面板8内,同时通过蜂鸣器20将相关信息进行播报,便于人员的操作,通过操作显示面板8可以进行信息的显示。

[0030]

以上所述,仅为本实用新型较佳的具体实施方式,但本实用新型的保护范围并不局限于此,任何熟悉本技术领域的技术人员在本实用新型揭露的技术范围内,根据本实用新型的技术方案及其实用新型构思加以等同替换或改变,都应涵盖在本实用新型的保护范围之内。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1