一种智能刹车装置的制作方法

[0001]

本实用新型属于刹车器件技术领域,尤其涉及一种智能刹车装置。

背景技术:

[0002]

目前,抽油机的刹车装置是操作人员实现对抽油机安全操作的核心部件,它的主要作用就是根据不同的工作需要,把驴头、平衡块、悬绳器固定在某一个位置,然后由操作人员对抽油机进行日常检查、维护、保养等操作。但是现有的抽油机刹车装置在断电时,需要拉紧手刹才可以实现抽油机制动,控制力度不稳定,存在安全隐患。

[0003]

通过上述分析,现有技术存在的问题及缺陷为:现有的抽油机刹车装置在断电时,需要拉紧手刹才可以实现抽油机制动,控制力度不稳定,存在安全隐患。

技术实现要素:

[0004]

为了解决现有技术存在的问题,本实用新型提供了一种智能刹车装置。

[0005]

本实用新型是这样实现的,一种智能刹车装置,所述智能刹车装置设置有刹车轮;

[0006]

刹车轮外侧设置有刹车片,刹车片下端右侧固定有电液缸;

[0007]

刹车片左侧固定有导杆,导杆上通过第一螺母和薄螺母与固定板连接。

[0008]

进一步,所述电液缸推杆端部通过第二螺母与刹车片连接。

[0009]

进一步,所述第一螺母与刹车片之间设置有弹簧。

[0010]

进一步,所述刹车片一侧设置有多个散热片,所述散热片与刹车片为一体式结构。

[0011]

进一步,所述刹车片内侧开设有多个排屑槽。

[0012]

结合上述的所有技术方案,本实用新型所具备的优点及积极效果为:

[0013]

本实用新型在刹车片两端设置弹簧,固定板机构在断电状态,弹簧恢复原状态,使刹车处于刹车状态;另外设置电液缸,通电时电液缸推杆伸出,使刹车处于非刹车状态。本实用新型能够提高刹车的稳定性和效果。

[0014]

本实用新型中电液缸推杆端部通过第二螺母与刹车片连接,为使刹车处于非刹车状态提供动力。

[0015]

本实用新型在第一螺母与刹车片之间设置有弹簧,为刹车提供动力。

附图说明

[0016]

为了更清楚地说明本申请实施例的技术方案,下面将对本申请实施例中所需要使用的附图做简单的介绍,显而易见地,下面所描述的附图仅仅是本申请的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下还可以根据这些附图获得其他的附图。

[0017]

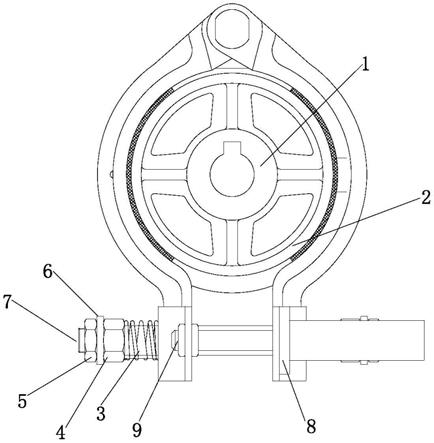

图1是本实用新型实施例提供的智能刹车装置结构示意图。

[0018]

图2是本实用新型实施例提供的智能刹车片结构示意图。

[0019]

图3是本实用新型实施例提供的排屑槽的结构示意图。

[0020]

图中:1、刹车轮;2、刹车片;3、弹簧;4、第一螺母;5、薄螺母;6、固定板;7、导杆;8、电液缸;9、第二螺母;10、散热片;11、排屑槽。

具体实施方式

[0021]

为了使本实用新型的目的、技术方案及优点更加清楚明白,以下结合实施例,对本实用新型进行进一步详细说明。应当理解,此处所描述的具体实施例仅仅用以解释本实用新型,并不用于限定本实用新型。

[0022]

针对现有技术存在的问题,本实用新型提供了一种智能刹车装置,下面结合附图对本实用新型作详细的描述。

[0023]

如图1所示,本实施例提供的智能刹车装置设置有刹车轮1,刹车轮1外侧设置有刹车片2,刹车片2下端右侧固定有电液缸8,电液缸推杆8端部通过第二螺母9与刹车片2连接;刹车片2左侧固定有导杆7,导杆7上通过第一螺母4和薄螺母5与固定板6连接;同时在第一螺母4与刹车片2之间设置有弹簧3。

[0024]

如图2所示,刹车片2一侧设置有多个散热片10,散热片10与刹车片2为一体式结构,具有较好的散热效果。刹车片1内侧开设有多个排屑槽11。

[0025]

本实用新型的工作原理为:本实用新型采用类似半挂车制动方式,即正常时处于转动状态,行驶(开机)时驱动机构打开刹车片的模式。在刹车片2两端设置弹簧3,固定板6机构在断电状态,弹簧3恢复原状态,使刹车处于刹车状态;另外设置电液缸8,通电时电液缸8推杆伸出,使刹车处于非刹车状态。现有状态,断电时,需要拉紧手刹才可以实现抽油机制动,实施本方案后,断电时抽油机自动处于刹车状态,使抽油机操作更方便。

[0026]

在本实用新型的描述中,除非另有说明,“多个”的含义是两个或两个以上;术语“上”、“下”、“左”、“右”、“内”、“外”、“前端”、“后端”、“头部”、“尾部”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,仅是为了便于描述本实用新型和简化描述,而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本实用新型的限制。此外,术语“第一”、“第二”、“第三”等仅用于描述目的,而不能理解为指示或暗示相对重要性。

[0027]

以上所述,仅为本实用新型的具体实施方式,但本实用新型的保护范围并不局限于此,任何熟悉本技术领域的技术人员在本实用新型揭露的技术范围内,凡在本实用新型的精神和原则之内所作的任何修改、等同替换和改进等,都应涵盖在本实用新型的保护范围之内。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1