一种自动调节的减震器及汽车支撑装置的制作方法

1.本实用新型属于减震器领域,尤其是一种自动调节的减震器及汽车支撑装置。

背景技术:

2.减震器是汽车的重要零部件,汽车减震器既要对舒适性有所保证,又需要在转弯时不会过度侧倾,汽车减震器的工作方式主要靠缸体内的油液流动阻尼抵消部分冲击力,因此对减震器的阻尼设计有很高要求。

3.传统汽车减震器为双筒减震器,是在活塞杆外套设有缸体,缸体内的活塞杆端部固定设置有活塞,活塞上设置有流通阀和伸张阀,缸体内充满油液,活塞和活塞杆在沿着缸体往复运动时流通阀和伸张阀的节流作用产生阻尼以实现汽车减振。传统汽车减震器的阻尼以及减振效果与活塞上的流通阀孔径大小有关,不能根据实际需要随时调整,若需要调整减震器阻尼或减振效果,可选择更换缸体内的油液或更换减震器,较为繁琐,消耗成本较高。另有一种通过在缸体内设置可变流量的调节阀,以实现在流量不同时产生不同的阻尼,该方案使汽车减震器零部件增加,结构复杂,且制造维护成本较高。

技术实现要素:

4.本实用新型的目的在于克服现有技术的不足,提供在活塞杆端部设置有活塞,活塞和活塞杆外侧套设有缸体,缸体一侧设置有流通油道,流通油道上设置有电磁阀的一种自动调节的减震器及汽车支撑装置。

5.本实用新型采取的技术方案是:

6.一种自动调节的减震器,其中,包括活塞、活塞杆和缸体,缸体一侧设置有流通油道,流通油道的两端开口分别位于活塞两端的缸体侧壁上,活塞两端的缸体内的油液可以经过流通油道相互流动,流通油道上设置有用于控制流通油道开启或关闭的阀门。

7.其中,所述阀门为电磁阀。

8.一种自动调节的汽车支撑装置,其中,包括控制模块、超声波雷达模块、陀螺仪模块、开关模块和上述的减震器,所述减震器分别设置在汽车的四个车轮处,减震器中电磁阀的控制端与控制模块连接,控制模块与超声波雷达模块的输出端和陀螺仪模块的输出端连接。

9.其中,在汽车前端的两侧分别设置有超声波雷达模块,该超声波雷达模块用于检测汽车行驶前方的地形并将其传输至所述控制模块。

10.其中,在汽车中心位置设置有陀螺仪模块,该陀螺仪模块用于检测汽车行驶时的平衡状态并将其传输至所述控制模块。

11.其中,在汽车驾驶室内设置有开关模块,该开关模块用于切换所述减震器的功能模式。

12.其中,每个车轮上分别设置有震动传感器,震动传感器的输出端与控制模块连接。

13.其中,所述控制模块与汽车的行车电脑连接并接收汽车的方向盘转动的角度数

据。

14.本实用新型的优点和积极效果是:

15.本实用新型中,通过在减震器的缸体一侧设置流通油道以增加活塞两端缸体内油液的流通性,并在流通油道上设置用于控制流通油道开启、关闭或部分开启的电磁阀,实现活塞两端缸体内油液流量可变,使减震器的支撑性强弱可调节,能应对不同的需求,适应不同的地面情况。通过在车架或车身上安装超声波雷达模块、陀螺仪模块等传感器和控制模块,实时检测汽车的行驶状态,将采集到的信息上传至控制模块,由控制模块控制各减震器的电磁阀开启、关闭或部分开启以实现汽车对所行驶路面的自动调节,能大大提高汽车的平稳性和舒适性。

附图说明

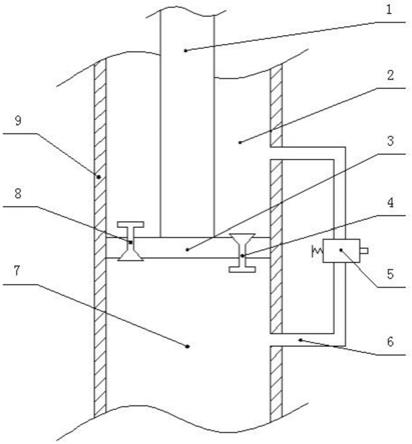

16.图1是本实用新型的结构示意图。

具体实施方式

17.下面结合实施例,对本实用新型进一步说明,下述实施例是说明性的,不是限定性的,不能以下述实施例来限定本实用新型的保护范围。

18.一种自动调节的减震器,本实用新型的创新在于:包括活塞、活塞杆和缸体,缸体一侧设置有流通油道,流通油道的两端开口分别位于活塞两端的缸体侧壁上,活塞两端的缸体内的油液可以经过流通油道相互流动,流通油道上设置有用于控制流通油道开启或关闭的阀门。该阀门为电磁阀。

19.本实施例中,活塞3设置在活塞杆1的端部,活塞和活塞杆的外侧套设有缸体,活塞将缸体内的腔体分为上行腔2和下行腔7两个部分,活塞上设置有伸张阀8和流通阀4,两个腔体中的油液可以通过伸张阀和流通阀相互流通。缸体一侧设置有流通油道6,流通油道的两端开口分别设置在上行腔和下行腔的腔壁9上,上行腔和下行腔中的油液可以通过流通油道6相互流通,使油液在腔体外具有另一个可以流通的回路。流通油道6上设置有电磁阀5,该电磁阀能控制流通油道开启、关闭或部分开启。本实施例中采用的电磁阀具有开度可调节的功能,例如比例电磁阀、调节电磁阀等。由于油液具有另外的一个回路,且该回路的油液流量是可以通过电磁阀控制的,因此可以实现对减震器的支撑力进行实时调整,不在需要更换油液或全部减震器。

20.一种自动调节的汽车支撑装置,包括控制模块、超声波雷达模块、陀螺仪模块、开关模块和上述的减震器,所述减震器分别设置在汽车的四个车轮处,减震器中电磁阀的控制端与控制模块连接,控制模块与超声波雷达模块的输出端和陀螺仪模块的输出端连接。

21.在汽车前端的两侧分别设置有超声波雷达模块,该超声波雷达模块用于检测汽车行驶前方的地形并将其传输至所述控制模块。

22.在汽车中心位置设置有陀螺仪模块,该陀螺仪模块用于检测汽车行驶时的平衡状态并将其传输至所述控制模块。

23.在汽车驾驶室内设置有开关模块,该开关模块用于切换所述减震器的功能模式。

24.本实施例中,上述减震器将每个车轮分别与车架连接,具体为,减震器活塞杆另一端固定连接在车架上,减震器缸体的一端与车轮或车桥连接,每个车轮均通过该减震器连

接在车架上。

25.在汽车前端的两侧分别设置有一个超声波雷达模块,超声波雷达模块用于检测汽车行驶前方一定距离内的地形情况。超声波雷达模块与的输出端与控制模块连接,超声波雷达模块将检测到的地形数据传输至控制模块。

26.在汽车的中心位置设置有陀螺仪模块,陀螺仪模块可以设置在车架上或驾驶舱内,本实施例中将陀螺仪设置在车架中心,陀螺仪模块用于检测汽车行驶时的平衡状态。陀螺仪模块的输出端与控制模块连接,陀螺仪模块将检测到的汽车行驶时的平衡状态数据传输至控制模块。陀螺仪模块采用现有车载陀螺仪模块,例如爱普生epson xv8000cb/lk等。

27.控制模块与上述减震器中电磁阀的控制端连接,超声波雷达模块和陀螺仪模块将采集到的地形数据和平衡状态数据传输至控制模块,控制模块能读取行车电脑中的车速信息,根据汽车当前的行驶速度,由控制模块计算并根据设定好的控制策略做出判断并控制减震器定时或实时调整为相应的状态。

28.驾驶室内设置有开关模块,开关模块可以设置在汽车的控制面板上或其他便于操控的位置,该开关模块包括“舒适、自动、动力”三种模式,将开关模块分别置于三种模式时,开关模块向控制模块发出指令,控制模块根据设定好的控制策略控制减震器调整为相应的状态。舒适模式为将减震器的电磁阀开启,减震器支撑力有所下降,减震动作变快,减震变软提升舒适性;动力模式为将减震器的电磁阀关闭,减震器支撑力有所提升,减震动作变慢,减震变硬提升动力;自动模式为根据超声波雷达模块和陀螺仪模块采集到的数据对减震器自动调整以实时适应各种路况。

29.每个车轮上分别设置有震动传感器,震动传感器的输出端与控制模块连接。控制模块与汽车的行车电脑连接并接收汽车的方向盘转动的角度数据。

30.每个车轮上设置的震动传感器用于检测车轮的震动状态,震动传感器的输出端与控制模块连接,震动传感器将采集到的车轮震动数据传输至控制模块,辅助判断车轮所行驶的地面情况以对每个车轮的减震器实时调整。在当前车轮存在较大震动时,可根据震动程度控制减震器的电磁阀开启或部分开启,提升减震器的减震能力。

31.控制模块能接收汽车行车电脑的方向盘转动角度数据,控制模块根据方向盘转动的角度判断汽车的转弯状态,在转弯角度较大时能控制外侧车轮的减震器具有较大的支撑力,辅助陀螺仪模块提升车身行驶的平稳性。

32.本实用新型的工作状态包括但不限于如下情况:

33.1.地面探测雷达模块探测到前方地面为平坦地面,根据当前车速,控制模块控制所有减震器的电磁阀在一定时间后关闭,使车架能得到较强的支撑,提升车辆的动力性能,减少动力能源的消耗。

34.2.地面探测雷达模块探测到前方地面略有颠簸,根据当前车速,控制模块控制所有减震器的电磁阀在一定时间后部分开启,增大活塞两端腔体内油液的流动性,减震器支撑度有所下降,减震能力有所增强,尽可能保证汽车行驶平稳和舒适。

35.3.地面探测雷达模块探测到前方地面凹凸不平存在较大颠簸程度,控制模块控制所有减震器的电磁阀在一定时间后开启,进一步增大活塞两端腔体内油液的流动性,减震器支撑度进一步下降,减震能力进一步增强,尽可能保证汽车行驶平稳和舒适。

36.4.陀螺仪模块探测到汽车倾斜,控制模块控制倾斜方向的两个减震器电磁阀关

闭,汽车倾斜侧获得较强的支撑力,对汽车倾斜的情况有所改善,尽可能保证汽车行驶平稳和舒适。

37.5.控制模块接收到汽车转弯角度较大时,控制模块控制外侧两个减震器的电磁阀关闭,转弯外侧获得较强的支撑力,对汽车转弯时向外倾斜的情况有所改善,尽可能保证汽车行驶平稳和舒适。

38.对于4和5,在实际情况中可根据汽车不同的倾斜程度,对两侧的电磁阀进行不同程度的开启、关闭或部分开启,不仅限于极限状态的开启或关闭,电磁阀的部分开启可以为1/4 开启、1/2开启或3/4开启。

39.本实用新型中,通过在减震器的缸体一侧设置流通油道以增加活塞两端缸体内油液的流通性,并在流通油道上设置用于控制流通油道开启、关闭或部分开启的电磁阀,实现活塞两端缸体内油液流量可变,使减震器的支撑性强弱可调节,能应对不同的需求,适应不同的地面情况。通过在车架或车身上安装超声波雷达模块、陀螺仪模块等传感器和控制模块,实时检测汽车的行驶状态,将采集到的信息上传至控制模块,由控制模块控制各减震器的电磁阀开启、关闭或部分开启以实现汽车对所行驶路面的自动调节,能大大提高汽车的平稳性和舒适性。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1