一种集成多级阻尼系统的双质量飞轮的制作方法

1.本发明涉及机动车驱动技术领域,具体为一种基于多级阻尼系统的双质量飞轮。

背景技术:

2.随着汽车行业的飞速发展,人们对整车乘坐的舒适性要求也越来越高,同时也推动双质量飞轮减振器对整车全工况适应性越来越强。比如在整车怠速及正常行驶过程中发动机扭转振动小,此时需要双质量飞轮阻尼小。当整车点火启动或全急加速急减速时发动机扭转振动大,需要双质量飞轮阻尼大。为兼顾两种工况对双质量飞轮减振器阻尼的不同需求,对目前的双质量飞轮减振器进行进一步的优化设计成为了目前研发工程师们研究的课题。

技术实现要素:

3.针对现有技术中存在的问题,本发明提供了一种新的技术方案,通过对目前的双质量飞轮减振器进行设计优化,以能够同时满足发动机扭转振动小和发动机扭转振动大两种不同的工况。

4.本发明提出的具体方案如下:

5.一种集成多级阻尼系统的双质量飞轮,包括主飞轮和副飞轮,所述主飞轮上固定有轴承座,所述轴承座向上凸出且与所述主飞轮同轴设置;所述副飞轮的下端开设有容腔,所述容腔内卡接有转动轴承;所述副飞轮通过所述转动轴承套接在所述轴承座上;

6.所述主飞轮和副飞轮之间还设置有同轴的拨叉且所述拨叉通过铆钉固定在所述副飞轮上;所述拨叉具有内齿;

7.所述轴承座上套接固定有一级阻尼结构和二级阻尼结构;

8.所述一级阻尼结构中具有第一减振阻尼件,所述第一减振阻尼件的外端面设置有外齿,所述第一减振阻尼件与所述拨叉呈完全啮合状态;

9.所述二级阻尼结构中具有第二减振阻尼件,所述第二减振阻尼件的外端面设置有外齿,所述第二减振阻尼件与所述拨叉呈间隙啮合状态。

10.进一步的,所述一级阻尼结构还包括套接在所述轴承座上的第一减振碟簧,所述第一减振碟簧被配置为抵接在所述第一减振阻尼件的端面以向所述第一减振阻尼件提供轴向力f1。

11.进一步的,所述二级阻尼结构还包括第二减振碟簧和止动阻尼片,所述第二减振碟簧和止动阻尼片均套接在所述轴承座上;所述止动阻尼片与所述第二减振阻尼件贴合,所述第二减振碟簧被配置为抵接在所述止动阻尼片的端面以向所述第二减振阻尼件提供轴向力f2。

12.进一步的,所述轴向力f1与所述轴向力f2方向相反,且所述轴向力f1<轴向力f2。

13.进一步的,所述轴承座的外圆侧壁从上到下依次设置有轴承限位部、第一阻尼限位部和第二阻尼限位部;

14.所述转动轴承套接固定在所述轴承限位部上;

15.所述第一减振碟簧和所述第一减振阻尼件套接在所述第一阻尼限位部上;所述第一减振碟簧的上端与所述转动轴承的端面抵接,下端与所述第一减振阻尼件的端面抵接;

16.所述第二减振碟簧、止动阻尼片和所述第二减振阻尼件套接在所述第二阻尼限位部上;所述第二减振碟簧的下端与所述主飞轮的端面抵接,上端与所述止动阻尼片的端面抵接;

17.所述第一减振阻尼件与所述第二减振阻尼件正相对设置且二者之间设置有缓冲隔板。

18.进一步的,所述主飞轮包括本体和设置在所述本体边缘的侧臂,所述侧臂垂直所述本体向上延伸;

19.所述侧臂的上焊接固定有盖盘,所述盖盘通过封板与所述副飞轮连接以形成密闭腔,所述一级阻尼结构、二级阻尼结构和所述拨叉均位于所述密闭腔内。

20.进一步的,所述密闭腔内还设置有弧形弹簧,所述弧形弹簧被配置在所述盖盘与所述本体之间以减振。

21.进一步的,所述弧形弹簧与所述侧臂之间设置分隔片,所述分隔片使得所述弧形弹簧与所述侧臂分离不接触。

22.进一步的,所述分隔片为65mn弹簧钢材料制成。

23.进一步的,所述侧臂的外端具有与启动电机啮合的齿圈。

24.采用本技术方案所达到的有益效果为:

25.通过在主飞轮上设计轴承座,并且在该轴承座上设置一级阻尼结构和二级阻尼结构,其中的一级阻尼结构适用于对发动机扭转振动小的工况,在发动机扭转振动大时,一级阻尼结构和二级阻尼结构共同作用来进行适应。

26.通过对两种阻尼系统进行集成设计,使得双质量飞轮能够达到适应发动机扭转振动小和发动机扭转振动大两种不同工况。

附图说明

27.图1为本方案双质量飞轮的平面结构图。

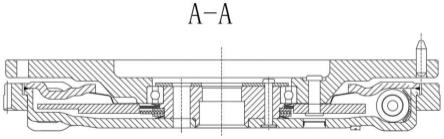

28.图2为图1中a-a的剖面示意图,展示双质量飞轮的内部装配结构。

29.图3为副飞轮与拨叉的连接结构图。

30.图4为拨叉的平面示意图。

31.图5为主飞轮内部的结构装配示意图。

32.图6为图5中b处的局部放大图。

33.图7为第一减振阻尼件的平面示意图。

34.图8为第二减振阻尼件的平面示意图。

35.其中:10主飞轮、11轴承座、20副飞轮、21转动轴承、30拨叉、41第一减振阻尼件、42第一减振碟簧、51第二减振阻尼件、52第二减振碟簧、53止动阻尼片、101本体、102侧臂、103盖盘、104封板、105齿圈。

具体实施方式

36.以下结合附图对本发明的原理和特征进行描述,所举实例只用于解释本发明,并非用于限定本发明的范围。

37.本实施例提供了一种集成多级阻尼系统的双质量飞轮,本方案提供的双质量飞轮能够适应发动机扭转振动小和发动机扭转振动大两种不同工况,提升乘客对整车乘坐时的舒适性要求。

38.本方案中,参见图1-图6,提出的双质量飞轮包括主飞轮10和副飞轮20;这里的主飞轮10用于与曲轴传动连接,副飞轮20与离合传动器连接,其中在主飞轮10上固定有轴承座11,该轴承座11向上凸出且与主飞轮10同轴设置;具体的,本方案的主飞轮10为具有中轴线的盘状体,轴承座11安装在主飞轮10的中心位置并通过铆钉进行同轴固定;这里设置轴承座11的可以方便主飞轮10和副飞轮20之间的稳定安装,同时能够方便一级阻尼结构和二级阻尼结构的配合安装。

39.主飞轮10和副飞轮20之间的稳定安装是通过转动轴承、轴承座11配合安装实现;具体的,在副飞轮20的下端开设有容腔,在这里的容腔内卡接有转动轴承21;副飞轮20通过转动轴承21套接在轴承座上。

40.同时,参见图1-图8,在主飞轮10和副飞轮20之间还设置有同轴的拨叉30且该拨叉30通过铆钉固定在副飞轮20上;这里的拨叉30具有内齿;在轴承座11上套接固定有一级阻尼结构和二级阻尼结构;其中,一级阻尼结构中具有第一减振阻尼件41,第一减振阻尼件41的外端面设置有外齿,第一减振阻尼件41与拨叉30呈完全啮合状态;二级阻尼结构中具有第二减振阻尼件51,第二减振阻尼件51的外端面设置有外齿,第二减振阻尼件51与拨叉30呈间隙啮合状态。

41.可以理解为,本方案中的双质量飞轮能够适用两种不同的工况(发动机扭转振动小工况和发动机扭转振动大工况),主要是通过这里设计的第一减振阻尼件41和第二减振阻尼件51实现的;第一减振阻尼件41与拨叉30呈完全啮合状态,这样的啮合传动下,只要第一减振阻尼件41呈现转动瞬间,拨叉30就会同步瞬间转动从而带动副飞轮20转动;当然只有第一减振阻尼件41与拨叉30呈完全啮合状态仅仅能够适用发动机扭转振动小的工况,在发动机扭转振动大时,就需要第二减振阻尼件51进行配合。

42.具体的,第二减振阻尼件51与拨叉30呈间隙啮合状态,可以理解为,所以第二减振阻尼件51的外齿较小,与拨叉30的内齿之间有很大的啮合间隙,所以只有当拨叉30转动一定角度时才能带动第二减振阻尼件51转动产生阻尼力矩。

43.综合以上工作原理,在整车怠速及正常行驶过程中发动机扭转振动小的时候,第一减振阻尼件41与拨叉30呈啮合状态,最终使得主飞轮10促使副飞轮20转动;但是在整车点火启动或全急加速急减速时发动机扭转振动大时,第一减振阻尼件41与拨叉30依旧处于完全啮合状态,并且因为扭矩波动大,也将使得拨叉30转动一定的角度直至与第二减振阻尼件51的外齿接触啮合;此时的拨叉30同时与第一减振阻尼件41和第二减振阻尼件51啮合传动,在二级阻尼系统(一级阻尼结构和二级阻尼结构)的共同作用下来应对发动机扭转振动大的工况。

44.为了进一步细化本方案的结构,下面对一级阻尼结构和一级阻尼结构的夹具体结构作详细地介绍。

45.本方案中,一级阻尼结构还包括套接在轴承座11上的第一减振碟簧42,第一减振碟簧42被配置为抵接在第一减振阻尼件41的端面以向第一减振阻尼件41提供轴向力f1,轴向力f1作用在第一减振阻尼件41使得第一减振阻尼件41产生摩擦阻尼力矩,应对发动机扭转振动小的工况。

46.本方案中,二级阻尼结构还包括第二减振碟簧52和止动阻尼片53,第二减振碟簧52和止动阻尼片53均套接在轴承座11上;其中止动阻尼片53与第二减振阻尼件51贴合,而第二减振碟簧52被配置为抵接在止动阻尼片53的端面以向第二减振阻尼件51提供轴向力f2。同样地,这里的轴向力f2通过止动阻尼片53传递作用在第二减振阻尼件51使得第二减振阻尼件51产生摩擦阻尼力矩,应对发动机扭转振动大的工况。

47.同时也不难看出,本方案中仅仅在二级阻尼结构中设计了止动阻尼片53,而在一级阻尼结构并未有此设计,这样设计是为了提高阻尼系统的集成度,在一级阻尼结构中取消止动阻尼片,使第一减振碟簧42直接抵接在第一减振阻尼件41的端面中并随之一起转动,保证提供稳定的轴向压力的同时,使得整个双质量飞轮轴向尺寸缩减2~3mm。

48.本方案中,为了保证整个双质量飞轮结构设计的合理性,上文描述的轴向力f1与轴向力f2方向相反,且轴向力f1<轴向力f2。可以理解为,第一减振碟簧42抵接在第一减振阻尼件41上产生的摩擦阻尼力矩将小于第二减振碟簧52作用在第二减振阻尼件51上产生的摩擦阻尼力矩。也只有这样设计,才能够使得轴向力f1产生的摩擦阻尼力矩适应发动机扭转振动小的工况,轴向力f1和轴向力f2共同产生的摩擦阻尼力矩适应发动机扭转振动大的工况。

49.可选的,第一减振碟簧42提供轴向力f1一般为50n-150n;第二减振碟簧52提供的轴向力f2一般为500n-1500n。

50.本实施例使用碟簧(第一减振碟簧42、第二减振碟簧52)替代普通的弧形弹簧传递扭矩,可满足500nm以上扭矩传递能力,相比于传统设计弧形弹簧的方案,解决了传统双质量飞轮扭矩传递能力不足的缺点,且碟簧通过变形吸收波动冲击,进而降低输出转速波动,对于提升乘坐舒适性具有极大地促进作用。

51.可选的,在轴承座11的外圆侧壁从上到下依次设置有轴承限位部、第一阻尼限位部和第二阻尼限位部;其中转动轴承21套接固定在轴承限位部上;第一减振碟簧42和第一减振阻尼件41套接在第一阻尼限位部上;第一减振碟簧42的上端与转动轴承21的端面抵接,下端与第一减振阻尼件41的端面抵接;第二减振碟簧52、止动阻尼片53和第二减振阻尼件51套接在第二阻尼限位部上;第二减振碟簧52的下端与主飞轮10的端面抵接,上端与止动阻尼片53的端面抵接;并且在第一减振阻尼件41与第二减振阻尼件51正相对设置且二者之间设置有缓冲隔板。

52.本方案中,主飞轮10包括本体101和设置在本体101边缘的侧臂102,侧臂102垂直本体101并向上延伸;在侧臂102的上焊接固定有盖盘103,盖盘103通过封板104与副飞轮20连接以形成密闭腔,上文描述的一级阻尼结构、二级阻尼结构和拨叉30均位于密闭腔内。

53.这里设置密闭腔,其主要目的在于避免润滑脂被甩出双质量飞轮,因双质量飞轮在运转的过程中,需要在一级阻尼结构、二级阻尼结构和转动轴承中添加润滑脂保证润滑性,通过设置密闭的密闭腔可以保证润滑脂不会在双质量飞轮转动时被甩出,这样始终能够对密闭腔中的一级阻尼结构、二级阻尼结构和拨叉30保持有效的润滑。

54.可选的,在密闭腔内还设置有弧形弹簧,弧形弹簧被配置在盖盘103与本体101之间以减振,采用弧形弹簧结构设计,可获得优异的减振性能,有助于提高整车舒适性。

55.可选的,弧形弹簧与侧臂102之间设置分隔片,分隔片使得弧形弹簧与侧臂102分离不接触,避免弧形弹簧受到挤压直接抵接在侧臂102上,分隔片为65mn弹簧钢材料制成。

56.可选的,侧臂102的外端具有与启动电机啮合的齿圈105,启动电机(未画出)未整个双质量飞轮提供转动动力,通过齿圈105来完成动力的传递。

57.本技术方案通过在主飞轮10上设计轴承座11,并且在该轴承座11上设置一级阻尼结构和二级阻尼结构,其中的一级阻尼结构适用于对发动机扭转振动小的工况,在发动机扭转振动大时,一级阻尼结构和二级阻尼结构共同作用来进行适应;通过对两种阻尼系统进行集成设计,使得双质量飞轮能够达到适应发动机扭转振动小和发动机扭转振动大两种不同工况。

58.以上所述仅为本发明的较佳实施例,并不用以限制本发明,凡在本发明的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1