一种井下直流单极动源异常自显式超前探测方法与流程

1.本发明属于电和电磁法勘探领域,涉及一种井下直流超前探测技术,具体涉及一种井下直流单极动源异常自显式超前探测方法。

背景技术:

2.井下直流电法超前探测,是我国煤矿井下探测掘进工作面前方异常体的主要方法之一。现行的直流超前探测方法,通常采用称为三极法的单极发射—偶极接收装置,将发射电极固定布置在掘进工作面上或附近、接收电极向远离掘进面方向移动。此后,又有了建立在三极法基础上改进的多单极—偶极组合法。由于直流电场近距作用的性质,在发射源激励下异常体的响应,总是通过场从异常体周围向外传递,强度随着离开异常体距离的增大而减弱。将发射电极固定在掘进面附近、接收电极向掘进工作面相反方向移动的方法,获得的异常不仅比较微弱,而且掘进面后方的异常体还会对超前探测形成干扰,造成误判。

技术实现要素:

3.针对现有技术中的缺陷和不足,本发明提供了一种井下直流单极动源异常自显式超前探测方法,以将接收电极固定布置在掘进工作面上尽可能地靠近前方异常体,通过发射电极向掘进工作面方向移动实现超前探测。该方法以电极与巷道间的几何对称关系,形成对称的稳定电流场。在探测过程中,当接收电极测量到超过噪声电平的信号时,便可将掘进工作面前方的异常体自动地显示出来,由此即可在施工现场快速判断掘进面前方的异常体,及时为井下安全、快速掘进施工提供资料,从而提高探测方法的实时性,克服了现有井下直流电法无法在施工现场快速提供资料的局限,解决了现有井下直流电法探测无法在施工现场快速给出结果的问题。

4.为达到上述目的,本发明采取如下的技术方案:

5.一种井下直流单极动源异常自显式超前探测方法,该方法将接收电极m和n水平对称地固定布置在掘进面底边垂直平分线两侧,发射电极a从a1处沿巷道底板中线向掘进面方向移动,形成依次位于a1,a2,

…

,ai…

,an位置点的单极移动源;发射电极a在每个位置点发射电流一次,接收电极m和n对应测量电压一次,进行单极动源超前探测;

6.超前探测最大探测距离估算公式为:

[0007][0008]

上式中,a1o是a1到掘进面底边中点o的距离,mn是接收电极距,i

amax

为最大发射电流,为接收电极m观测到的噪声电平,ρ为掘进面前方岩层的电阻率。

[0009]

本发明还包括如下技术特征:

[0010]

可选的,所述a1,a2,

…

,ai…

,an之间的间隔越小,探测的分辨率越高;发射电极a从a1处沿巷道底板中线以分辨率要求的间隔向掘进面方向移动,电流场透入掘进工作面前方

的深度由浅到深。

[0011]

可选的,与ai对应的测深点di和视电阻率的公式是:

[0012]di

≈a1o-aio(i=1,2,

…

,n)

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

(2a)

[0013]

上式中的a1o由式(1)确定,aio是ai到o的距离;

[0014][0015]

上式中分别是ai到m、ai到n的距离,其中o

″

o是接收电极距mn中点o

″

到o的距离,是ai的发射电流,是与对应的观测电位,ρ

ia

是异常体的电阻率。

[0016]

可选的,探测结束后,将实测数据中的误差记录作为异常解释的判别标准;

[0017]

满足下式(3)则将实测数据解释为异常:

[0018][0019]

式中,mean

±

s.d.表示平均数

±

标准差,aim和ain采用公式(2b)中的定义。

[0020]

可选的,当掘进面前方最大探测距离范围内无异常体时,由于电极布置对称性导致电流场的对称性,接收电极m和n观测到的是噪声电平;当掘进面前方最大探测距离范围内存在异常体时,电流场会失去对称性,当接收电极观测到3~5倍噪声电平的电位,即可判定掘进面前方存在异常体。

[0021]

可选的,当掘进面前方最大探测距离范围内存在异常体,但电流场尚未接触到该异常体,接收电极m和n观测到的是噪声电平;随着发射电极a向掘进面方向移动,电流场与异常体接触并被扰动,当扰动传递到掘进面上时,接收电极观测到3~5倍噪声电平的电位,即可判定异常体的存在。

[0022]

本发明与现有技术相比,有益的技术效果是:

[0023]

(1)根据直流电场近距作用的性质,将接收电极固定布置在掘进面上,最大限度地接近掘进面前方异常体在发射源激励下的响应信号;发射电极向掘进面方向移动、电流场透入掘进面前方的深度由浅到深的观测方式,信噪比随探测距离的增大而增大。

[0024]

(2)电极布置的几何对称关系,使得只有当掘进面前方存在异常体时,接收电极才会测量到超出噪声的信号。根据信号大于3~5倍噪声电平的标准,可以在施工现场快速判断前方异常,提高了超前探测的实时性。

[0025]

(3)给出的最大探测距离估算公式,建立了电极布置的几何空间、发射电流、岩层电阻率以及环境噪声电平等各项要素之间的关系,为井下直流单极动源异常自显式超前探测施工参数的确定提供了定量依据。

[0026]

(4)给出的与发射电极每移动一次所对应的测深点和视电阻率公式,是针对本发明设计的算法,具有专门性;根据实测数据误差记录作为异常响应的判别标准,为数据解释

的可靠性提供了更多的保证。

[0027]

(5)本发明的偶极接收电极m和n水平对称地固定布置在掘进工作面垂直平分线两侧,当掘进面前方无地质异常体时,由于巷道和电极布置的几何对称性,电流场也是对称的,掘进面上的接收电极m和n间除噪声外无电压信号;但当掘进面前方有异常体时,原有电流场的对称性被打破,接收电极m和n将会观测到电压信号,据此即可在施工现场快速判断出掘进面前方是否存在地质异常体(称为“异常自显式”),及时为井下掘进施工提供可靠资料。本发明提高了井下直流电法超前探测的实时性,对确保井下快速、高效掘进施工安全具有指导意义。

附图说明

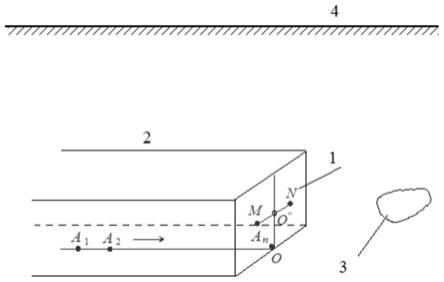

[0028]

图1为本发明施工布置示意图。

[0029]

图2为本发明超前探测测深点示意图。

[0030]

图3为实验结果图。

[0031]

图中:1

–

掘进工作面;2

–

巷道;3

–

异常体;4

–

大地。

[0032]

以下结合说明书附图和具体实施方式对本发明做具体说明。

具体实施方式

[0033]

为了进一步提高井下直流超前探测的准确性,本发明的单极动源异常自显式超前探测方法,将接收电极m和n水平对称地固定布置在掘进面上,而发射电极a从距离掘进面a1处沿巷道底板中线、以分辨率要求的间隔,向掘进面方向移动形成一系列的动源ai。当掘进面前方有效探测距离内没有异常体时,接收电极m和n接收到的是噪声电平而当掘进面前方有异常体存在时,电流场会失去原有的对称性,异常体响应信号将被加载到接收电极m和n上,由此可在施工现场快速判断掘进面前方的异常体,从而提高探测方法的实时性,及时为井下安全、快速掘进施工提供资料。本发明给出了最大探测距离的估算公式,与ai对应的各测深点以及视电阻率计算公式,最大探测距离估算公式中噪声电平的获取方法,探测过程中信噪比的测定方法,以及利用实测数据中误差记录判别异常的公式等。

[0034]

遵从上述技术方案,以下给出本发明的具体实施例,需要说明的是本发明并不局限于以下具体实施例,凡在本技术技术方案基础上做的等同变换均落入本发明的保护范围。下面结合实施例对本发明做进一步详细说明。

[0035]

实施例1:

[0036]

本实施例提供一种井下直流轴向偶极动源超前探测方法,分别如图1和图2所示,该方法将接收电极m和n固定布置在掘进面上,尽可能地接近掘进工作面前方地质异常体、避免巷道顶底板、侧帮附近异常体的影响,具体的,将接收电极m和n水平对称地固定布置在掘进面底边垂直平分线两侧;发射电极a从a1处沿巷道底板中线以分辨率要求的间隔向掘进面方向移动,信噪比随探测距离的增加而增加,形成依次位于a1,a2,

…

,ai…

,an位置点的偶极移动源;发射电极a在每个位置点发射电流一次,接收电极m和n对应测量电压一次,进行偶极动源超前探测;当忽略巷道的影响时,发射电极初始位置与超前探测最大探测距离位置相对掘进面对称,从而发射电极初始位置与掘进面底边中点o间的距离为最大探测距离;

[0037]

超前探测最大探测距离估算公式为:

[0038][0039]

上式中,a1o是a1到掘进面底边中点o的距离,mn是接收电极距,i

amax

为最大发射电流,为接收电极m观测到的噪声电平,ρ为掘进面前方岩层的电阻率。

[0040]

a1,a2,

…

,ai…

,an之间的间隔越小,探测的分辨率越高;发射电极a从a1处沿巷道底板中线以分辨率要求的间隔向掘进面方向移动,电流场透入掘进工作面前方的深度由浅到深。

[0041]

具体的,探测开始前,当发射机没有发送电流时,通过接收机空采测定噪声电平代入公式(1)中估算最大探测距离。

[0042]

探测过程中,在每一个发射电极ai位置上,通过发射机未发送和发送电流时接收机的空采和实采,测定噪声电平以便根据信噪比决定是否进行重复观测。

[0043]

由公式(2)计算发射电极ai所对应的测深点和视电阻率,判断掘进面前方异常体是低阻体还是高阻体。

[0044]

与ai对应的测深点di和视电阻率的公式是:

[0045]di

≈a1o-aio(i=1,2,

…

,n)

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

(2a)

[0046]

上式中的a1o由式(1)确定,aio是ai到o的距离;

[0047][0048]

上式中分别是ai到m、ai到n的距离,其中o

″

o是接收电极距mn中点o

″

到o的距离,是ai的发射电流,是与对应的观测电位,ρ

ia

是异常体的电阻率。

[0049]

如果受到施工条件限制,发射电极a还可布置在巷道底板的其他位置或巷道的顶板、侧帮上,向掘进面方向移动形成一系列的动源a1,a2,

…

,ai…

,an,公式(1)仍可用来估算最大探测距离,公式(2a)、(2b)仍可用来计算发射电极每移动一次所对应的测深点和视电阻率。

[0050]

如果受到施工条件限制,接收电极m和n还可固定布置在靠近掘进面的巷道顶板、底板或侧帮上;公式(1)仍可用来估算最大探测距离,公式(2a)、(2b)仍可用来计算发射电极每移动一次所对应的测深点和视电阻率。

[0051]

探测结束后,将实测数据中的误差记录作为异常解释的判别标准;

[0052]

满足下式(3)则将实测数据解释为异常:

[0053][0054]

式中,mean

±

s.d.表示平均数

±

标准差,aim和ain采用公式(2b)中的定义。

[0055]

当掘进面前方最大探测距离范围内无异常体时,由于电极布置对称性导致电流场的对称性,接收电极m和n观测到的是噪声电平;当掘进面前方最大探测距离范围内存在异常体时,电流场会失去对称性,当接收电极观测到3~5倍噪声电平的电位,即可判定掘进面前方存在异常体。

[0056]

当掘进面前方最大探测距离范围内存在异常体,但电流场尚未接触到该异常体,接收电极m和n观测到的是噪声电平;随着发射电极ai向掘进面方向移动,电流场与异常体接触并被扰动,当扰动传递到掘进面上时,接收电极观测到3~5倍噪声电平的电位,即可判定异常体的存在。

[0057]

实验验证:

[0058]

为了验证公式的正确性、有效性,利用公式进行了数值模拟计算。假定在巷道底板下20m处有1个半径5m的高阻体,其电阻率为1000ω.m,围岩的电阻率为100ω.m,采用单极发射、偶极mn接收装置,利用公式(2b)进行计算。图3是相应的计算结果,图3中横坐标为距离,单位为m,纵坐标为视电阻率,单位为ω.m。由该图可见,经公式计算出来的异常最大值的位置与实际模型位置对应,说明公式是有效的、可用的。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1