一种基于核磁共振的致密油渗吸置换的模拟实验装置及方法与流程

1.本发明属于低渗透油气田压裂技术领域,具体涉及一种基于核磁共振的致密油渗吸置换的模拟实验装置及方法。

背景技术:

2.中国致密油资源储量丰富,将是今后中国原油储量增加、产量稳定的主要资源基础,主要分布在鄂尔多斯、准噶尔、松辽、渤海湾和柴达木等盆地。目前中国石油长庆陇东致密油田,准噶尔盆地吉木萨尔凹陷及大港油田沧东凹陷等展示了良好的建产潜力。中国石化在济阳坳陷、川东复兴地区侏罗系、江汉盆地古近系、苏北探区的溱潼凹陷、泌阳凹陷等进行了页岩油勘探评价,并在部分地区实现了页岩油勘探重大突破。为了高效开发致密油油气资源,水平井体积压裂方式成为首选,体积压裂形成复杂缝网结构,压裂液通过打开的渗流通道进入裂缝,在压力作用下压裂液通过毛细管力的作用与基质中的原油发生渗吸置换,在天然压力或机械举升的作用下,通过较高渗流能力的裂缝,将原油举升到地面。但对于埋藏较浅的“三低”(低渗、低压、低丰度)的裂缝性油藏,由于天然油藏天然能量不足,体积压裂油井见效难,见水风险大,产量低。针对这种“三低”油藏,研究发现“压前补能+压裂改造+焖井渗吸置换”的复合增产技术成为致密油开发的主要工艺,其中“焖井渗吸置换”是该工艺的关键环节,研究发现致密储层焖井渗吸置换机理是在压后闷井阶段裂缝水相(注水、压裂液、压裂液(含驱油剂))压力大于基质水相压力,裂缝中的水相在毛细管力的作用下进入基质,而裂缝油相压力小于基质油相压力,油从基质流入裂缝,使基质与裂缝发生油水渗吸置换。

3.为了深入了解“焖井渗吸置换”的机理,研究者相继研制了实验室研究致密油渗吸置换实验的装置和方法,主要有体积法和质量法,其中体积法(如渗吸瓶法)是将含油岩心浸泡在渗吸置换液中,通过测试一定时间内渗吸置换出来进入毛细管的油的体积量来测试置换效率,但体积法只能测量到渗出并已脱离岩样的油量,很难计量到渗出但附在岩样壁上的油珠的体积,导致测定的渗吸驱油效率存在着较大的误差;其次,体积法只能在常温常压条件进行,不能模拟地层条件下的渗吸;且只能计量不同时间内进入毛细管内的油量,无法明确渗吸置换的微观过程。质量法是采用精密天平来测定岩心在水相中的质量变化(利用油、水密度差)来计算渗吸置换的油量,可采用人工计数和电脑自动计数的方式,也可以通过恒温来模拟地层环境;但质量法在实验过程中振动或者温度变化都会对实验结果造成较大的影响;且由于岩心连接的精密天平无法密封,不能模拟地层的压力;另外,渗吸过程只能通过视窗照相的方式观察岩心表面的渗吸置换的状态,无法明确岩心内部渗吸置换过程和状态。

4.低场核磁共振技术以其快速、无损、灵敏度高的优势广泛应用于油气藏开发各领域研究,能够定量表征不同条件下岩心内含氢流体的含量和运移特征。核磁共振技术用于渗吸的研究中,主要是通过检测不同时刻岩心孔隙内氢离子含量变化,获取岩心微观孔隙渗吸进液的体积,实时探究压裂液在渗吸作用下的运移规律。专利(cn 109682850 a)公开

了一种渗吸实验用核磁共振测试装置及实验方法,主要是采用简化核磁共振装置,将岩心置于岩心夹持器中,通过平流泵驱替进行动态渗吸,末端采用了天平来计量采出液,同时对加压渗吸进行扫描得到图像。该方法不能模拟地层的温度和压力条件。专利(cn 209460105 u)公开了一种基于核磁共振的可视化带压岩心渗吸实验装置,该装置是通过平流泵将液体泵入类似于渗吸瓶的腔体中,将岩心置于腔体,通过外加核磁的方式来获得渗吸过程图像。该方法不能计量油量的变化,只能扫描自发渗吸过程中微观图像变化,也不能模拟地层的温度和压力条件。专利(cn 111751397 a)公开了一种用于核磁共振系统的页岩渗吸岩心夹持器,提出采用夹持器腔体组件为无磁金属材料钛钢和耐高温高压的非金属材料制成,可以有效避免对核磁场的影响,但未给出实验方法。专利(cn 111323834 a)公开了一种用核磁共振技术进行自发渗吸的渗吸装置,该装置是利用虹吸效应的压差将液体注入渗吸瓶的腔体中,将岩心置于渗吸瓶的腔体中,通过外加核磁的方式来获得自发渗吸过程的图像。该方法不能计量油量的变化,只能扫描自发渗吸过程中微观图像变化,也不能模拟地层的温度和压力条件。文献2015年第05期,特种油气藏“基于核磁共振技术研究页岩自发渗吸过程”采用的方法是:分别用核磁测岩样初始含油状态,然后将样品在常规容器渗吸完样品再进行核磁测量,利用样品渗吸前后的核磁测试结果,计算脱离岩心油的驱油效率和观察岩心内部油的分布规律。但该方法存在的问题仍然是实验条件为常温、常压、且渗吸和扫描图像分离,不能连续监测反映地下真实渗吸过程。朱云轩2021年7月发表在《计算物理》的文献“彭水地区龙马溪组页岩渗吸规律及渗吸动态分布研究”;王晨光2021年36期发表在《西安石油大学学报》上文献“致密砂岩油藏不同边界条件下自发渗吸特征”;肖文联2019年12月发表在西南石油大学学报上的文献“页岩带压渗吸核磁共振响应特征实验研究”。以上所述文献利用了核磁共振技术进行了自发渗吸的研究,实验条件为常温、常压,且不能实现在线测试,不能模拟地层条件。以上描述的采用核磁共振监测的均为自发渗吸的现象,并没有模拟地层条件下的“渗吸闷井”过程。

技术实现要素:

5.为解决前述问题,本发明提出了一种基于核磁共振的致密油渗吸置换的模拟实验装置及方法,其克服了常规自发渗吸实验不能模拟地层条件下的渗吸闷井过程,提供了闷岩心置换过程中闷井压力的连续变化监测方法;提供了可连续监测闷井渗吸置换过程中油水分布图,明确渗吸置换微观过程。

6.为实现上述目的,本发明解决其技术问题所采用的技术方案是:一种基于核磁共振的致密油渗吸置换的模拟实验装置,其特征在于:包括环压压力维持系统、加热系统、岩心夹持系统、低场核磁共振分析仪、驱替系统和液体接受系统,所述岩心夹持系统设置在低场核磁共振分析仪中,所述岩心夹持系统包括岩心夹持器及套设在岩心夹持器岩心处的加压循环腔,所述加热系统的输入端和输出端分别与加压循环腔的输入管和输出管相连,所述驱替系统的输出端与岩心夹持系统的流体注入管相连,岩心夹持系统的流体回收管与所述液体接收系统相连,所述环压压力维持系统为岩心夹持器的岩心提供环压,其为岩心提供的侧向围压与加热系统为同一个回路。

7.按上述技术方案,所述驱替系统包括依次相连的补液容器、恒压恒速泵、中间容器,所述中间容器通过进液口阀门与岩心夹持系统的流体注入管相连,岩心夹持系统的流

体回收管通过出液口阀门与所述液体接收系统相连。

8.根据权利要求1或2所述的基于核磁共振的致密油渗吸置换的模拟实验装置,其特征在于:低场核磁共振分析仪包括控制箱和计算机,岩心夹持器放置在低场核磁共振分析仪产生的磁场中。

9.按上述技术方案,环压压力维持系统包括两传感器、气源、环压跟踪泵、压力显示表,两传感器分别可读取岩心夹持器流体注入压力和流体流出夹持器的压力,所述环压跟踪泵分别与加热系统的管路和加压循环腔的输入管相连。

10.按上述技术方案,所述加热装置包括循环泵和两加热装置,所述两加热装置的两侧管路上分别设有放空阀。

11.一种基于核磁共振的致密油渗吸置换模拟测试方法,其特征在于:

12.s1、将前处理完的岩心用核磁原油或者柴油建立驱油率,采用人工劈缝的方式进行造缝,造缝完成后合上岩心用锡箔纸包裹,且两端开口;

13.s2、将岩心置于权利要求1至4中任一权利要求所述的一种基于核磁共振的致密油渗吸置换模拟测试装置的岩心夹持系统中,实验时,打开岩心夹持系统的进液口阀门,关闭岩心夹持系统的出液口阀门;

14.s3、在渗吸液容器中加入含有氯化锰溶液的渗吸液作为驱替液加压,所述加热系统采用氟化油为循环介质;

15.s4、打开低场核磁共振分析仪,打开加热系统,使得温度到达模拟地层温度,开启驱替系统的恒流量泵,渗吸液打压到模拟渗吸置换的闷井压力后停止并关闭进液口阀门;

16.s5、启动环压跟踪系统将围压缓慢加到高于渗吸液打压压力,间隔一定时间采用核磁扫描岩心,得到渗吸置换过程中的油水分布图像;

17.s6、闷井结束后,打开出液口阀门进行自然卸压,直到不再有液体进入计量系统,实验结束。

18.按上述技术方案,利用核磁共振装置模拟地层温度在60-120℃之间,驱替系统中的恒压恒流泵打压流量控制在0.1ml/min-0.5ml/min之间,模拟渗吸置换的压差在5mpa-20mpa之间,到达渗吸置换压力后停止打压并关闭进液口阀门,将环压跟踪系统将围压缓慢加到高于渗吸液打压压力2-5mpa,渗吸液的氯化锰的浓度范围为2.5%-5.0%。

19.按上述技术方案,渗吸焖岩心时间控制在10-30小时之间,渗吸置换过程中,每隔1小时纵向扫描岩心。

20.按上述技术方案,闷岩心过程中可通过驱替前段压力表读取不同时间的压力,进而得到闷岩心过程中时间与压力的变化规律,根据初始驱油率计算闷岩心不同时间后渗吸置换的采收率。

21.按上述技术方案,当得到闷岩心过程中时间与压力的变化规律后通过t2弛豫时间图形的峰面积的大小来判定不同时间驱油率。

22.本发明的有益效果:

23.1)本发明基于可以模拟地层温度和闷井压力的核磁共振装置,提供了连续在线监测闷井渗吸置换的过程、闷岩心置换过程中闷井压力的连续变化监测状态图、连续监测闷井渗吸置换过程中油水分布图以及根据核磁共振所成图像的弛豫时间图形的峰面积大小得到模拟渗吸置换过程中不同时间残余油相对含量,该方法克服了常规自发渗吸实验(质

量法和体积法)不能模拟闷井渗吸过程中的温度和闷井压力的变化,无法实现连续监测渗吸置换过程中的油水分布的微观状态的不足,该方法弥补了常规核磁共振研究渗吸过程中依靠自然渗吸或者驱替方式的不足,提供了一种模拟压裂裂缝的闷井渗吸置换过程;

24.2)本发明通过氟化油为循环介质的加热系统、环压跟踪系统来模拟地层温度和闷井岩心的围压,其中通过电加热的方式加热管线回路中的氟化油,进而加热核磁共振中岩心使得达到模拟温度,因氟化油对核磁无响应而不影响扫描图像,同时还可以通过调整加热装置的循环泵的泵速来提供岩心夹持需要的环压,使得模拟闷井渗吸能更接近地层真实闷井渗吸置换环境;

25.3)本发明采用自然岩心,通过劈缝的方式形成人工裂缝后合上岩心用锡箔纸包裹,模拟压裂后产生的裂缝,不采用驱替或者自然渗吸的方式,而是关闭出液口阀门直接通过恒流泵加压到闷井压力后关闭进液口阀门进行闷井,该实验方法更接近地层真实闷井渗吸置换工艺,实验效果准确度更高;

26.4)本发明提供的模拟方法能较好的模拟致密油实际渗吸置换的过程,能为致密油渗吸置换机理及工艺研究提供新手段和新方法。

附图说明

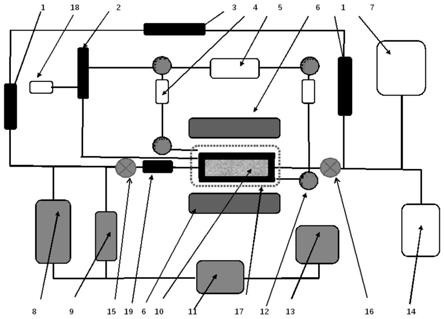

27.图1为本发明实施例提供的核磁共振的致密油渗吸置换模拟实验装置示意图。

28.图2为本发明实施例提供的渗吸压力随时间的变化规律示意图。

29.图3为本发明实施例提供的渗吸置换1小时时刻的油水分布图。

30.图4本发明实施例提供的渗吸置换5小时时刻的油水分布图

31.图5本发明实施例提供的渗吸置换15小时时刻的油水分布图。

32.图6为本发明实施例提供的不同时间的t2弛豫时间图形。

33.图中:1-传感器;2-环压跟踪泵;3-压力显示表;4-加热装置;5-循环泵;6-磁体;7-回压系统;8-大容器;9-小容器;10-岩心夹持器;11-恒压恒流泵;12-放空阀;13-补液容器;14-称量室;15-进液口阀门;16-出液口阀门;17-加压循环腔体;18-气源;19-压力显示表。

具体实施方式

34.为使本发明的技术方案和技术优点更加清楚,下面将结合实施例,对本发明的实施过程中的技术方案进行清楚、完整的描述。

35.如图1所示,本实施例提供的核磁共振的致密油渗吸置换模拟测试装置包括环压压力维持系统、加热系统、岩心夹持系统、低场核磁共振分析仪、驱替系统和液体接受系统。

36.低场核磁共振分析仪还包括控制箱和计算机,所述岩心夹持系统设置在低场核磁共振分析仪中,所述岩心夹持系统包括岩心夹持器10及套设在岩心夹持器岩心处的加压循环腔17,加压循环腔17用于向岩心提供模拟地层的温度以及闷井岩心的围压,所述加热系统的输入端和输出端分别与加压循环腔17的输入管和输出管相连,所述驱替系统的输出端与岩心夹持器10的流体注入管相连,岩心夹持器10的流体回收管与所述液体接收系统相连,所述环压压力维持系统为岩心夹持器提供侧向围压,其为岩心提供的侧向围压与加热装置为同一个回路。其中,岩心夹持器10为现有的技术,在此不赘述。

37.所述加热装置包括循环泵5和两加热装置4,所述两加热装置的两侧管路上分别设

有放空阀12。环压压力维持系统为岩心夹持器提供环压,包括传感器1、气源18、环压跟踪泵2,压力显示表3以及压力显示表19,两传感器1分别可读取岩心夹持器流体注入压力和流体流出夹持器的压力,所述环压跟踪泵2分别与加压循环腔17的输入端和与加热装置的管路相连,其用于为岩心提供侧向围压,压力通过压力显示表19读取。本实施例中,通过氟化油为循环介质的加热系统、环压跟踪泵来模拟地层温度和闷井岩心的围压,具体为:通过电加热的方式加热管线回路中的氟化油,进而加热核磁共振中岩心使得达到模拟温度,因氟化油对核磁无响应而不影响扫描图像,同时通过环压跟踪泵2调节气源18压力和循环泵5的循环压力,共同作用将压力施加到氟化油,进而施加到夹持器中岩心需要的环压。

38.所述液体接收系统包括回压系统7和称量室14,,其可以读出闷井结束后的油、水体积。

39.本实施例还提供了一种基于核磁共振的致密油渗吸置换模拟实验方法,具体包括如下步骤:

40.s1、将岩心进行切磨、烘干处理、测试气测渗透率等前处理(见表1),将前处理完的岩心用0

#

柴油建立驱油率,采用人工劈缝的方式进行造缝,造缝完成后合上岩心用锡箔纸包裹,且两端开口;

41.s2、将岩心置于上述核磁共振测试装置的岩心夹持系统10中,实验时,打开岩心夹持系统的进液口阀门15,关闭岩心夹持系统的出液口阀门16;

42.s3、在渗吸液容器中加入含有氯化锰溶液(渗吸液的氯化锰的质量浓度范围为3.5%)的渗吸液作为驱替液加压,所述加热系统采用氟化油为循环介质;

43.s4、打开低场核磁共振分析仪6,打开恒温加热系统的循环泵5及加热装置4,使得温度到达模拟地层温度60℃,开启恒压恒流泵11,以0.1ml/min的恒流速将大容器8和小容器9中的渗吸液打到岩心夹持系统10的岩心中,直到压力显示表3的压力达到20mpa,后停止并关闭进口阀门15;

44.s5、开启环压压力维持系统缓慢加到22mpa,在低场核磁共振分析仪6进行1次核磁共振扫描,得到初始油水分布图像,继续渗吸焖井15小时,在闷井的渗吸置换过程中,每隔1小时扫描岩心的图像,分别得到渗吸置换过程中的油水分布图像(如图3-5所示);闷岩心过程中可通过驱替进液压力表19读取不同时间的闷井压力(如表2),进而得到闷岩心过程中时间与压力的变化规律(图2)。通过核磁扫描得到闷岩心过程中不同时间的t2弛豫时间图形,不同时间随扫描得到的t2弛豫时间差即可表征含油量的相对值(图6)。通过t2弛豫时间峰面积的大小相对值来判定驱油率(表3)。

45.s6、闷井结束后,打开岩心夹持器10进液口阀门15进行自然卸压。

46.表1渗吸岩心的基础参数

47.储层特征密度g/ml直径/mm高度/mm孔隙度/%渗透率/md干重/g特低渗2.324.8876.5312.0402.00286.38

48.表2渗吸置换过程中闷岩心压力随时间的变化

[0049][0050]

表3渗吸置换过程中闷岩心压力随时间的变化

[0051][0052]

以上所述,仅是本发明的较佳实施例而已,并非对本发明作任何形式上的限制,虽然本发明已以较佳实施例揭露如上,然而并非用以限定本发明,任何熟悉本专业的技术人员,在不脱离本发明技术方案范围内,当可利用上述揭示的技术内容作出些许更动或修饰为等同变化的等效实施例,但凡是未脱离本发明技术方案的内容,依据本发明的技术实质对以上实施例所作的任均仍属于本发明技术方案的范围内。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1