一种地下水渗漏电场形成机制研究的实验装置

1.本发明涉及地球物理探测领域,具体涉及基于电化学的地下水渗漏电场形成机制研究方法及装置,该装置可以发射面源电场,指导离子运移方向,同时记录离子运移引起电位信号的改变。

背景技术:

2.近年来,中国沿海地区地下铁道、大型交通枢纽及高层建筑等工程建设伴随着大量地下围护结构(止水帷幕、基坑地下连续墙等)的出现,但由于施工工艺、周围环境、工程地质、水文地质等条件所限,地下围护结构难以做到完全吻合,出现地下水渗漏的问题难以避免,导致城市基础建设出现难以估量的损失与危害。为此,地下围护结构渗漏的精准探测和潜在危害评价是保证基坑工程安全和施工顺利进展重要前提和保障。

3.目前,用于检测地下水渗漏的地球物理方法主要包括:自然电位法、温度示踪探测、ecr法、电阻率法、超声波检测法、流场法及电磁法等,由于现场地球物理勘探背景复杂,探测效果不理想,相关技术也没有在行也内推广应用。地下围护结构渗漏检测的技术难题从专业上描述,隐患尺度小,深径比大,即使地下围护结构隐患部位是理想的低阻体,地面电法检测模式也极难分辨;从地下围护结构渗漏检测工作开展的综合环境来说,地下围护结构绝多数位于城区,桩基密布,地表施工或就建筑残余介质影响了覆盖层的电阻率分布的均匀性,导致激励电场分布干扰大;其次是场地工业游散电流、电磁场影响大;另外,由于场地地面作业空间有限,观测装置难以几何展开,因此,快速、精确的渗漏定位成为当前技术研究的热点。

技术实现要素:

4.根据背景技术提出的问题,本发明的目的在于提出一种基于电化学的地下水渗漏电场形成机制研究方法及装置,对地下水渗漏电场形成机理进行科学研究,以解决现有技术中存在的问题。

5.一种地下水渗漏电场形成机制研究的实验装置,其特征在于包括:

6.玻璃缸,内置导电液,用于模拟地下施工环境;

7.混凝土围护结构,设置于玻璃缸内将玻璃缸内部空间隔断,用于模拟处于地下施工环境中的混凝土围护结构,其内设置有连接玻璃缸两隔断空间的渗透通道;

8.供电电极,分设于玻璃缸的两端,将玻璃缸分隔的空间定义为正极侧和负极侧;

9.直流发射机,其正负极柱作为接线柱分别与供电电极电连接,用于在玻璃缸内形成电场;

10.多个接收电极,设于玻璃缸上位于混凝土围护结构侧边的正极侧,其测量端浸没于导电液中,用于获取导电液的电位值;

11.参考电极,设于接收电极所在的正极侧并与供电电极贴合,作为参考电压;

12.电位信号接收机,与接收电极通信连接;

13.分析终端,与电位信号接收机通讯连接,获取电位值数据并进行处理,通过电位的瞬态分布分析验证渗漏电场的形成机理。

14.进一步地,所述直流发射机、供电电极、供电电极构成直流发射端;所述电位信号接收机、接收电极、分析终端构成电位信号接收端。

15.作为优选地,所述的直流发射机为可编程直流电发射机,依靠预设的程序向玻璃缸内的导电液施加可变的直流电压。

16.作为优选地,所述的供电电极和供电电极选用碳板,接收电极选用碳棒或不极化电极。

17.作为优选地,所述的电位信号接收机具有24位模数转换器,具有多连接通道。

18.作为优选地,所述导电液采用降水或地下水;其内含有微量电解质具备一定的导电性。

19.作为优选地,所述接收电极所在的正极侧注入有盐溶液。

20.本发明还提供了一种基于地下水渗漏电场形成机制研究装置的研究方法,包括以下步骤:

21.s1、开启直流发射机电源,调节发射电压电流,发送线性电压;

22.s2、向接收电极所在的电极侧注入盐溶液,控制电位信号接收机记录电位信号持续观测30min;

23.s3、分析终端获取、存储接收的电位数据并进行处理,通过电位的瞬态分布分析验证渗漏电场的形成机理。

24.有益效果:与现有技术相比,本发明的研究装置中结构部件少,整体重量轻、体积小,方便携带和移动,适用于基坑渗漏、大坝渗漏、水池渗漏等一系列地下水渗漏的渗漏电场形成机理研究。

附图说明

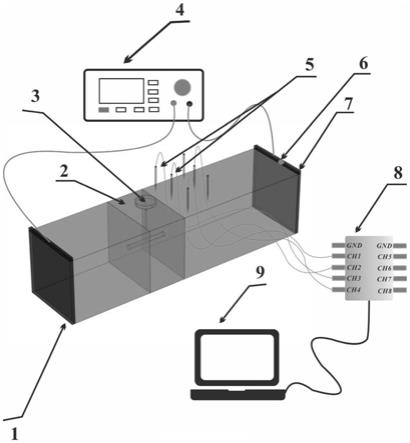

25.图1为本发明提供的地下水渗漏电场形成机理研究装置的结构示意图;

26.图2为本发明提供的基于地下水渗漏电场形成机理研究装置的研究方法实施流程图;

27.图3为本发明一个模拟实施例的数值模拟与物理模拟结果图。

28.图中:供电电极1、混凝土围护结构2、渗透通道3、直流发射机4、接收电极5、参考电极6、供电电极7、电位信号接收机8、分析终端9。

具体实施方式

29.接下来结合附图1-3对本发明的一个具体实施例来做详细地阐述。

30.参考附图1,基于电化学的地下水渗漏电场形成机制研究装置,用于对地下水渗漏电场形成机理进行科学研究,包括:

31.玻璃缸,内置导电液,用于模拟地下施工环境;

32.混凝土围护结构2,设置于玻璃缸内将玻璃缸内部空间隔断,用于模拟处于地下施工环境中的混凝土围护结构,其内设置有连接玻璃缸两隔断空间的渗透通道3;

33.供电电极(1、7),分别设置于玻璃缸的两端,将玻璃缸分隔的空间定义为正极侧和

负极侧;

34.直流发射机4,其正负极柱作为接线柱分别与供电电极电连接,用于在玻璃缸内形成电场;

35.多个接收电极5,设于玻璃缸上位于混凝土围护结构侧边的正极侧,其测量端浸没于导电液中,用于获取导电液的电位值;

36.参考电极6,设于接收电极5所在的正极侧并与供电电极贴合,作为参考电压;

37.电位信号接收机8,与接收电极5通信连接;

38.分析终端9,与电位信号接收机通讯连接,获取电位值数据并进行处理,通过电位的瞬态分布分析验证渗漏电场的形成机理。

39.所述直流发射机4、供电电极1、供电电极7构成直流发射端,所述电位信号接收机8、接收电极5、分析终端9构成电位信号接收端。本实施例中,所述的分析终端为计算机。

40.本实施例中,所述的直流发射机4为可编程直流电发射机,依靠预设的程序向玻璃缸内的导电液施加可变的直流电压。

41.本实施例中,所述的供电电极1和供电电极7选用碳板,接收电极5选用碳棒或不极化电极,碳板的化学性质稳定且具有良好的导电性。

42.本实施例中,所述的电位信号接收机8具有24位模数转换器,具有多连接通道。

43.本实施例中,所述玻璃缸内置的导电液采用实际环境一致的降水或地下水,其内含有微量电解质具备一定的导电性,进一步地,向接收电极5所在的电极侧注入加强导电液导电性能的盐溶液。

44.参考附图2,本发明还提供一种基于地下水渗漏电场形成机制研究装置的研究方法,包括以下步骤:

45.s1、开启直流发射机电源,调节发射电压电流,发送线性电压;

46.s2、向接收电极所在的电极侧注入盐溶液,控制电位信号接收机记录电位信号持续观测30min;

47.s3、分析终端获取、存储接收的电位数据并进行处理,通过电位的瞬态分布分析验证渗漏电场的形成机理。

48.参考附图3,通过一个实施例展示了基于电化学的地下水渗漏电场形成机理研究机制的数值模拟与物理模拟结果,实施例中,所述玻璃钢模型大小为80cm*20cm*20cm,混凝土电阻率为500ω

·

m,水电阻率为30ω

·

m,通过4个检测点也即设置4个接收电极,通过电位信号接收机的四个输出通道得到物理模拟与数值模拟的结果对比,可以看出曲线基本拟合,相互验证了基于电化学的地下水渗漏电场形成机理。

49.本发明的研究装置中结构部件少,整体重量轻、体积小,方便携带和移动,适用于基坑渗漏、大坝渗漏、水池渗漏等一系列地下水渗漏的渗漏电场形成机理研究。

50.以上所述仅为本发明的优选实施例而已,并不用于限制本发明,对于本领域的技术人员来说,本发明可以有各种更改和变化。凡在本发明的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1