一种煤油共炼油煤浆匹配性评价方法与流程

1.本发明属于石油化工、煤化工技术领域,具体涉及一种煤油共炼油煤浆匹配性评价方法。

背景技术:

2.煤油共炼是煤直接液化的一种特殊形式,将煤粉与重油按一定比例混合,在高温、高压及催化剂的条件下,与氢气反应,使煤和重油转化成轻、中质油和少量烃类气体的工艺技术。煤油共炼技术是煤直接液化技术和重油加工技术的耦合,其充分利用了煤炭和重油在加氢反应中的协同作用,大大提高了液体收率,降低了单位产品能源消耗。同时,通过灵活调整原料比例,可以实现产品性质调控,进而生产高值化油品和化工产品。煤油共炼技术是实现高碳能源低碳化利用的重要煤化工技术之一。

3.煤与重油的自身性质对配制的油煤浆稳定性以及反应匹配性均具有重要影响。煤加氢液化的活性组分主要包括壳质组和镜质组,形成煤的原始植物种类和成分千差万别,成煤阶段地质条件和沉积环境也各不相同,使得同一煤化程度的煤因为显微组分的不同,造成液化效果的巨大差别。在煤油共炼过程中,重油充当着溶剂的角色,重质油对固态煤发生浸润和溶解作用,促进固态煤的分解。多环芳轻和氢化芳烃含量较多的重油,芳香度较髙,对煤的溶解性较好;饱和轻含量较高的重油与煤的匹配性较差,必须经过处理才能保证煤油共炼的反应效果。除此之外,煤中灰分含量、煤粉溶胀作用、重油中的ni、v等过渡金属含量、油煤浆黏温特性等都会对煤油共炼反应产生重要影响。

4.专利cn110144249a公开了一种高匹配性油煤浆的配制方法,为了提高原料匹配性,规定了原料性质范围,以及采用重油预加氢与重馏分油循环的方式提高煤与重油的协同作用。但是对油煤浆性质判别以及对煤油共炼反应效果的影响没有提出较为实用的评价方法。目前对于油煤浆配制方法,由于没有很好的理论指导,进而影响反应器加氢效果和下游产品性质。因此,配制匹配性高的油煤浆,同时建立匹配性指标评价体系显得尤为重要。

技术实现要素:

5.本发明的目的在于提供一种煤油共炼油煤浆匹配性评价方法。通过该方法可以高效筛选适宜进行煤油共炼的原料,以及指出提高原料性能的方向,进而提高原料的匹配性能,充分发挥两者之间的协同作用,促进原料转化为轻质油品。

6.为此,本发明实施例提供了一种煤油共炼油煤浆匹配性评价方法,该方法包括:

7.(1)原料匹配性评价

8.原料匹配性通过油煤浆的黏度以及油煤浆的稳定性来表征;

9.(2)反应匹配性评价

10.反应匹配性采用芳碳率fa和320℃~400℃范围内黏度峰强度η来表征。

11.在原料匹配性方面,一是保证原料的可输送性能,在本发明实施例中,油煤浆黏度不大于1000mpa

·

s(120℃,剪切速率500s-1

以下(优选300s-1

))。通常情况下,油煤浆呈非牛

顿流体特性,即温度不变条件下,油煤浆黏度随剪切速率变化而变化,这也就造成了油煤浆黏度难以准确测量的问题。为了更加准确定量分析油煤浆黏度值,本发明实施例采用同轴圆筒法测量油煤浆黏度。在一些实施例中,同轴圆筒法采用的内筒与外筒之间的间隙为0.05mm~2mm。其主要优势在于对油煤浆此类含固物料的适用性较强,同时较小的内外筒间隙可以保证油煤浆各部分的切变速度近乎一致。在保持温度不变的条件下,剪切速率从0升到300s-1

,停留1min后,以相同速率从300s-1

降至0,记录剪切速率上升和下降过程中100s-1

、200s-1

处黏度值,所测得油煤浆表观黏度值取4组数据平均值。

12.在一些实施例中,温度范围为10℃~180℃,剪切速率上升或下降的速率相同且恒定,速率范围为25s-1

/min~100s-1

/min。

13.原料匹配性的另一个方面是油煤浆的稳定性。油煤浆稳定性差易出现分层现象,不利于油煤浆泵送,同时还可能造成反应器中物料沉积,使局部过热,造成结焦等问题。本发明实施例提出了一种较为简单的评价油煤浆稳定性的方法,该方法包括如下步骤:首先将制备好的油煤浆放入带有恒温加热套的金属杯中,金属杯为圆形筒状结构,内径28mm~35mm,高8cm~15cm,底部侧面有螺纹(底部为平面),用于将底部与圆筒分离;控制金属杯温度在10℃~180℃范围内保持恒定,金属杯中心插入搅拌桨,以50s-1

~200s-1

剪切速率连续搅拌10min~60min后,抽出搅拌桨,保持金属杯温度恒定3h。最后,去掉加热套,取上层油煤浆样品(样品量5g左右),记为s1,将大部分油煤浆倒出金属杯后,将金属杯底部沿螺纹拧开,取底层样品(样品量5g左右),记为s2。分别测量上层油煤浆与底层油煤浆密度(利用5ml比重瓶),记作ρ1与ρ2。将底层油煤浆密度与上层油煤浆密度的比值记作分离度系数ε,公式为:ε=ρ2/ρ1。

14.在一些实施例中,搅拌桨距离金属杯底部0.5mm~3mm,距离金属杯内侧壁面0.5mm~2mm。

15.在反应匹配性方面,采用芳碳率fa和320℃~400℃范围内黏度峰强度η来表征。煤与重油的反应性能与各自的性质息息相关。

16.多环芳烃/氢化芳烃含量较多的重油,芳香度较高,对煤的溶解性较好,和煤加氢共处理的油产率更高,更适合用来进行煤油共炼。本发明实施例的重油芳碳率fa由核磁共振碳谱中各类碳的化学位移归属区间进行归一化处理。

17.油煤浆进入预热器经过加热后温度一般可达380℃~400℃,在加热过程中,煤会发生热解,生成大量自由基,自由基很不稳定,在有足够活性氢存在情况下可以结合生成更小的分子,从而使体系黏度降低;若活性氢不足以支撑瞬间大量加氢反应,则来不及加氢稳定的自由基会缩聚生成更大的分子,从而使体系黏度增加,因此,在初期加氢反应过程中,油煤浆的黏度会发生明显的变化。可通过黏度峰强度测定来确定重油供氢性能,进一步确定原料反应匹配性。

18.本发明实施例油煤浆黏度峰强度η用320℃~400℃范围内黏度峰最大值μ

max

与不出现黏度峰的基线μ

std

比值来表征,η=μ

max

/μ

std

。η测试采用高温高压黏度仪,过程为带压操作,压力范围为8mpa~22mpa,选用气氛为氢气,温度由常温以1℃/min~5℃/min速率升至420℃~470℃,温度升至250℃后,开始搅拌,转速恒定400r/min,搅拌开始1min后记录数据。

19.在一些实施例中,采用表征原料匹配的分离度系数ε(底层油煤浆密度与上层油煤

浆密度的比值)与表征反应匹配性的重油芳碳率fa、黏度峰强度η(320℃~400℃范围内黏度峰最大值μ

max

与不出现黏度峰的基线μ

std

比值)结合煤的工业分析/岩相分析以及油中灰分组成对油煤浆匹配性进行评价。具体地,本发明实施例采用油煤浆匹配性指数m进行评价,油煤浆匹配性指数m的计算公式为:

[0020][0021]

其中ε为分离度系数,fa为重油芳碳率,η为黏度峰强度;v

daf

%为煤的干燥无灰基挥发分含量;a

ad

%为煤的空气干燥基灰分含量,inertinite%为煤的去矿物基惰质组含量,a

oil

%重油灰分含量。

[0022]

m值越大表明煤与重油匹配性越好。

[0023]

在一些实施例中,油煤浆的配制方法,包括如下步骤:

[0024]

1)对原煤进行洗选、破碎和干燥,煤粉粒度小于0.074mm;

[0025]

2)将煤粉与重油、催化剂混合制备油煤浆。

[0026]

在一些实施例中,混合方式可采用高剪切制浆罐、混捏机与带泵循环的制浆罐,或者是带搅拌的制浆罐,混合制浆时间1h~4h。

[0027]

在一些实施例中,重油可以是煤基重油、石油基重油中的一种或多种,包含催化裂化油浆、催化裂解油浆、煤焦油、常压渣油、减压渣油、页岩油中的一种或多种。

[0028]

在一些实施例中,催化剂为水溶性或油溶性过渡金属催化剂中的至少一种,催化剂添加量范围0.01%~5%(活性金属质量百分数)。

[0029]

在一些实施例中,油煤浆中煤粉浓度为5%~55%(质量百分数)。

[0030]

本发明实施例具有如下优点和有益效果:

[0031]

(1)本发明从油煤浆利用的功能性和对加氢反应的作用结果来评价油煤浆性能,大大加强了评价结果的实用性。

[0032]

(2)本发明适用于广泛黏度值范围的油煤浆体系,可有效评价油煤浆匹配性,对原料筛选具有较强的指导意义。

[0033]

(3)本发明利用较少的原料分析数据和简单油煤浆黏度测试方法,确定了量化的匹配性指数,方法简单,可靠度比较高,操作性更强。

[0034]

(4)本发明方法评价油煤浆稳定性,配合专用测试设备,重复性好,准确性高。采用芳碳率fa和黏度峰强度η来表征反应匹配性,与实际生产结合紧密,具有极大的工业化推广前景。

附图说明

[0035]

图1为油煤浆稳定性评价金属杯示意图。

[0036]

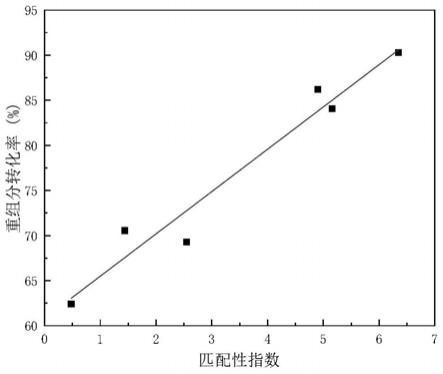

图2为匹配性指数与重组分转化率关系图。

具体实施方式

[0037]

上述说明仅为本方法的概述,为了更清楚解释本方法的操作手段,并可依据说明书的内容予以实施,下面通过更为具体的实施例做进一步说明。

[0038]

其中表1为下述各实施例中所用的煤种列表,表2为下述各实施例所用的重油列表。

[0039]

表1煤种分析数据

[0040][0041]

表2重油分析数据

[0042][0043][0044]

实施例1

[0045]

油煤浆制备:

[0046]

将1#煤粉与1#重油按质量比3:7混合,加入100μg/g mo催化剂,在高剪切均质分散器上搅拌1h,记作1-1#油煤浆。

[0047]

将2#/3#煤粉分别与2#/3#重油按1-1#方法制备油煤浆,记作2-2#油煤浆/3-3#油煤浆,煤粉浓度均为30%。

[0048]

将4#煤粉分别与4#/5#重油按1-1#方法制备油煤浆,煤粉浓度分别为30%和40%,记作4-4#油煤浆和4-5#油煤浆。

[0049]

将5#煤粉与5#重油按质量比4:6混合,加入100μg/g mo催化剂,采用普通搅拌釜,在恒定温度100℃条件下搅拌60min,记作5-5#油煤浆。

[0050]

实施例2

[0051]

取30ml左右1-1#油煤浆加入同轴圆筒黏度仪的测试筒中,内筒与外筒之间的间隙为1mm,恒定测试温度40℃,剪切速率以25s-1

/min的速率从0升到300s-1

,停留1min后,以相同速率从300s-1

降至0,记录剪切速率上升和下降过程中100s-1

、200s-1

处黏度值,所测得油煤浆表观黏度值取4组数据平均值,所测得油煤浆黏度值为1131mpa

·

s。

[0052]

2-2#油煤浆、3-3#油煤浆4-4#油煤浆、4-5#油煤浆、5-5#油煤浆,测试温度70℃、100℃、80℃、140℃、140℃,其他测试条件同1-1#油煤浆,黏度值结果见表5。

[0053]

实施例3

[0054]

将油煤浆倒入稳定性评价金属杯(金属杯为圆形筒状结构,内径29mm,高12cm,底部侧面有螺纹,用于将底面与圆筒分离,金属杯中心插入搅拌桨,搅拌桨距离金属杯底部1.5mm,距离金属杯内侧壁面1.5mm),以100s-1

剪切速率连续搅拌10min。之后,抽出搅拌桨,六种油煤浆体系分别保持金属杯温度60℃/80℃/90℃/90℃/120℃/120℃恒定3h。最后,去掉加热套,取上层油煤浆样品s1(样品量5g左右),拧开金属杯取底面样品s2(样品量5g左右)。利用5ml比重瓶,分别测量上层油煤浆与底面油煤浆密度ρ1与ρ2,进一步计算分离度系数。具体结果见表3。

[0055]

表3稳定性评价结果

[0056][0057][0058]

实施例4

[0059]

将油煤浆倒入高温高压黏度仪中,充氢气密封,设定初始压力10mpa,温度以2℃/min速率由常温升至440℃,温度升至250℃后,开始搅拌,转速恒定400r/min,搅拌开始1min后记录数据。具体结果见表4。

[0060]

表4油煤浆黏度峰强度数据

[0061][0062]

实施例5

[0063]

通过实施例1~4中数据结合原料分析数据,计算油煤浆匹配性指数m。并分别对1-1#、2-2#、3-3#、4-4#、4-5#,5-5#油煤浆进行加氢反应。采用加氢反应重组分转化率表征反应的好坏。重组分转化率=(反应前》525℃重油质量+反应前无水无灰基煤质量-反应后》525℃重油质量-反应后无水无灰基煤质量)*100%/(反应前》525℃重油质量+反应前无水无灰基煤质量),具体数据见表5。

[0064]

表5油煤浆加氢性能结果

[0065][0066][0067]

对表5中匹配性指数与重组分转化率作图,并对数据进行拟合,如图2所示。匹配性指数与重组分转化率在一定范围内呈线性关系,匹配性指数越大,重组分转化率越高。针对黏度不大于1000mpa

·

s(120℃)的油煤浆体系,本方法通过简单有效的手段通过可量化指标评价了煤与重油的匹配性能,对预测加氢反应效果具有指导意义。本方法具有适用范围广、操作简单、准确度高的优点。

[0068]

在本发明中,术语“一个实施例”、“一些实施例”、“示例”、“具体示例”、或“一些示例”等意指结合该实施例或示例描述的具体特征、结构、材料或者特点包含于本发明的至少一个实施例或示例中。在本说明书中,对上述术语的示意性表述不必须针对的是相同的实施例或示例。而且,描述的具体特征、结构、材料或者特点可以在任一个或多个实施例或示例中以合适的方式结合。此外,在不相互矛盾的情况下,本领域的技术人员可以将本说明书中描述的不同实施例或示例以及不同实施例或示例的特征进行结合和组合。

[0069]

尽管上面已经示出和描述了本发明的实施例,可以理解的是,上述实施例是示例性的,不能理解为对本发明的限制,本领域的普通技术人员在本发明的范围内可以对上述实施例进行变化、修改、替换和变型。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1