一种新型的汽车蓄电池温度监测装置

1.本实用新型涉及汽车配件技术领域,更具体地说,涉及一种新型的汽车蓄电池温度监测装置。

背景技术:

2.化学能转换成电能的装置叫化学电池,一般简称为电池,放电后,能够用充电的方式使内部活性物质再生,把电能储存为化学能,需要放电时再次把化学能转换为电能,将这类电池称为蓄电池。

3.蓄电池是汽车必不可少的一部分,可分为传统的铅酸蓄电池和免维护型蓄电池,在汽车蓄电池进行使用时,为了行车安全,需要采用温度检测装置对蓄电池进行温度的监测,但是现有的温度监测装置在对蓄电池的温度进行检测时,设置的温度传感器安装在蓄电池表面,接触容易产生松动,造成温度监测产生偏差,并且现有的温度监测装置大都不便于对蓄电池温度进行快速的散热调节,可能会缩短蓄电池的使用寿命,为此,我们设计了一种新型的汽车蓄电池温度监测装置,来解决上述问题。

技术实现要素:

4.针对现有技术中存在的问题,本实用新型的目的在于提供一种新型的汽车蓄电池温度监测装置,该新型的汽车蓄电池温度监测装置通过设置的固定座和弹性头,可以使温度传感器紧紧的接触在蓄电池的表面,提高了温度的监测精准性,而且不会对温度传感器造成压伤,并且设置的冷却管和制冷器,在蓄电池温度过高时,可以加快其散热速度,延长了蓄电池的使用寿命。

5.为解决上述问题,本实用新型采用如下的技术方案。

6.一种新型的汽车蓄电池温度监测装置,包括壳体,所述壳体内部设有安装槽,所述安装槽的底部固定连接有加强板,所述加强板的两侧固定连接有网板,所述壳体的两侧设有避空槽,所述避空槽的内壁固定连接有控制器和固定座,所述固定座的一端固定连接有弹性头,所述弹性头内安装有温度传感器,所述壳体的底部固定安装有底座,所述底座内部设有冷却槽,所述冷却槽内固定安装有制冷器,所述制冷器的端面固定连接有冷却管,所述制冷器的表面设有加液口,所述壳体的上端扣合有盖板,所述盖板的表面固定安装有散热扇,该新型的汽车蓄电池温度监测装置通过设置的固定座和弹性头,可以使温度传感器紧紧的接触在蓄电池的表面,提高了温度的监测精准性,而且不会对温度传感器造成压伤,并且设置的冷却管和制冷器,在蓄电池温度过高时,可以加快其散热速度,延长了蓄电池的使用寿命。

7.进一步的,所述弹性头的一端处于安装槽内,所述弹性头的一端为圆弧形,所述弹性头的材质为耐挤压弹性橡胶,所述弹性头的另一端设有通孔,弹性头在受到蓄电池的挤压时,具有压缩弹力和缓冲减震的作用。

8.进一步的,所述冷却管的形状为s形,所述冷却管采用导热金属制成,所述冷却管

内部存放有冷却液,s形的冷却管可以提高冷却液的流动面积,从而提高制冷效果。

9.进一步的,所述冷却槽的一端连通有开口,所述开口的面积小于冷却槽的面积,所述冷却槽的长度大于制冷器和冷却管的总长度,开口不仅方便冷却管和制冷器的安装,而且使得底座上端的支撑面积增大,提高了底座的连接牢固性。

10.进一步的,所述底座的一侧面开设有进气孔,所述进气孔的一端与冷却槽相互连通,在散热扇工作时,外部空气通过进气孔进入冷却槽,具有流通空气的作用。

11.进一步的,所述网板的形状为方形,所述网板的表面设有较小孔径的网孔,不仅可以便于空气通过,同时可以防止较大杂物掉进冷却槽内。

12.进一步的,所述通孔的一端与固定座相互连通,便于温度传感器导线的安装。

13.相比于现有技术,本实用新型的优点在于:

14.(1)本方案通过设置的固定座和弹性头,可以使温度传感器紧紧的接触在蓄电池的表面,提高了温度的监测精准性,而且不会对温度传感器造成压伤,并且设置的冷却管和制冷器,在蓄电池温度过高时,可以加快其散热速度,延长了蓄电池的使用寿命。

15.(2)弹性头的一端处于安装槽内,弹性头的一端为圆弧形,弹性头的材质为耐挤压弹性橡胶,弹性头的另一端设有通孔,弹性头在受到蓄电池的挤压时,具有压缩弹力和缓冲减震的作用。

16.(3)冷却管的形状为s形,冷却管采用导热金属制成,冷却管内部存放有冷却液,s形的冷却管可以提高冷却液的流动面积,从而提高制冷效果。

17.(4)冷却槽的一端连通有开口,开口的面积小于冷却槽的面积,冷却槽的长度大于制冷器和冷却管的总长度,开口不仅方便冷却管和制冷器的安装,而且使得底座上端的支撑面积增大,提高了底座的连接牢固性。

18.(5)底座的一侧面开设有进气孔,进气孔的一端与冷却槽相互连通,在散热扇工作时,外部空气通过进气孔进入冷却槽,具有流通空气的作用。

19.(6)网板的形状为方形,网板的表面设有较小孔径的网孔,不仅可以便于空气通过,同时可以防止较大杂物掉进冷却槽内。

20.(7)通孔的一端与固定座相互连通,便于温度传感器导线的安装。

附图说明

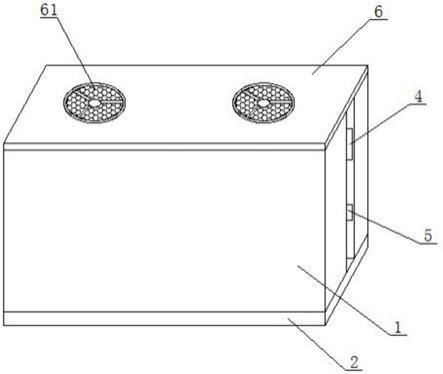

21.图1为本实用新型的整体结构立体图;

22.图2为本实用新型的整体结构剖视图;

23.图3为图2的a部放大图;

24.图4为本实用新型的底座与冷却管安装结构俯视图;

25.图5为本实用新型的壳体与网板咱结构俯视图。

26.图中标号说明:

27.1壳体、11安装槽、12避空槽、13加强板、14网板、2底座、21冷却槽、22开口、23进气孔、3制冷器、31冷却管、32加液口、4控制器、5固定座、51弹性头、52温度传感器、53通孔、6盖板、61散热扇。

具体实施方式

28.下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本实用新型保护的范围。

29.请参阅图1

‑

5,一种新型的汽车蓄电池温度监测装置,包括壳体1,请参阅图1

‑

5,壳体1内部设有安装槽11,安装槽11用来安装蓄电池,使的蓄电池的两侧表面与弹性头51挤压,从而使温度传感器52在弹性头51的压缩弹力压紧贴在蓄电池的表面,安装槽11的底部固定连接有加强板13,加强板13的两侧固定连接有网板14,网板14便于冷却槽21内进过冷却的空气进入安装槽11内部,壳体1的两侧设有避空槽12,避空槽12的内壁固定连接有控制器4和固定座5,固定座5的一端固定连接有弹性头51,弹性头51内安装有温度传感器52,温度传感器52属于现有技术,用来监测蓄电池的温度,温度传感器52通过导线与控制器4连接,控制器4为单片机,属于现有技术,控制器4通过导线与汽车内部报警装置连接,在出现异常时,便于提醒使用者,属于现有技术,壳体1的底部固定安装有底座2,底座2内部设有冷却槽21,冷却槽21内固定安装有制冷器3,制冷器3为热电制冷设备,设有水泵,用来将冷却管31内流过的冷却液进行冷却,使循环流动的冷却液始终保持低温,方便对进入冷却槽21内的空气进行快速冷却,制冷器3的开关导线与控制器4电性连接,便于控制器4控制制冷器3的开启和关闭,制冷器3的端面固定连接有冷却管31,制冷器3的表面设有加液口32,加液口32用来向冷却管31内添加适量的冷却液,壳体1的上端扣合有盖板6,盖板6的表面固定安装有散热扇61,散热扇61属于现有技术,用来将安装槽11内的热空气排出,散热扇61的开关导线与控制器4电性连接,便于控制器4控制散热扇61的开启和关闭。

30.请参阅图3和4,弹性头51的一端处于安装槽11内,弹性头51的一端为圆弧形,弹性头51的材质为耐挤压弹性橡胶,弹性头51的另一端设有通孔53,弹性头51在受到蓄电池的挤压时,具有压缩弹力和缓冲减震的作用,冷却管31的形状为s形,冷却管31采用导热金属制成,冷却管31内部存放有冷却液,s形的冷却管31可以提高冷却液的流动面积,从而提高制冷效果。

31.请参阅图2,冷却槽21的一端连通有开口22,开口22的面积小于冷却槽21的面积,冷却槽21的长度大于制冷器3和冷却管31的总长度,开口22不仅方便冷却管31和制冷器3的安装,而且使得底座2上端的支撑面积增大,提高了底座2的连接牢固性,底座2的一侧面开设有进气孔23,进气孔23的一端与冷却槽21相互连通,在散热扇61工作时,外部空气通过进气孔23进入冷却槽21,具有流通空气的作用。

32.请参阅图2和5,网板14的形状为方形,网板14的表面设有较小孔径的网孔,不仅可以便于空气通过,同时可以防止较大杂物掉进冷却槽21内,通孔53的一端与固定座5相互连通,便于温度传感器52导线的安装。

33.该新型的汽车蓄电池温度监测装置在使用时,蓄电池安装在安装槽11内部,使得弹性头51产生压缩弹力,弹力使得温度传感器52始终紧贴在蓄电池的表面,在温度传感器52检测到蓄电池的表面温度超过设定温度范围后,温度传感器52将信号传递到控制器4,控制器4通过信号指令控制制冷器3和散热扇61工作,散热扇61将安装槽11内的热空气排出,外部空气通过进气孔23进入冷却槽21,在空气进入冷却槽21内时,制冷器3工作驱动冷却管

31内的冷却液循环流动,将进入冷却槽21内的空气进行降温,形成冷空气,冷空气通过网板14的网孔进入安装槽11内进行冷热空气的交换,在温度传感器52检测到蓄电池的表面温度在设定温度范围后,通过信号传递,使得控制器4关闭散热扇61和制冷器3的电源,停止工作,通过设置的固定座5和弹性头51,可以使温度传感器52紧紧的接触在蓄电池的表面,提高了温度的监测精准性,而且不会对温度传感器52造成压伤,并且设置的冷却管31和制冷器3,在蓄电池温度过高时,可以加快其散热速度,延长了蓄电池的使用寿命。

34.以上所述,仅为本实用新型较佳的具体实施方式;但本实用新型的保护范围并不局限于此。任何熟悉本技术领域的技术人员在本实用新型揭露的技术范围内,根据本实用新型的技术方案及其改进构思加以等同替换或改变,都应涵盖在本实用新型的保护范围内。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1