线缆重力传感器的制作方法

1.本技术涉及检测设备的领域,尤其是涉及一种线缆重力传感器。

背景技术:

2.高空输电时,支撑柱上设有若干绝缘子碗头,且绝缘子碗头通过挂板连接于支撑柱,电缆架设于绝缘子碗头上,以实现电缆与支撑柱之间的绝缘。

3.通常需要对悬挂的电缆进行张力检测,以确保张力大小合适,处于安全状态。

4.冬季,高空电缆易发生冰冻,即电缆的外周附着有冰块、冰柱,此时电缆受力(自身重力+冰块重力)增大,最终可能导致电缆及支撑柱不堪重负,因此有必要对电缆张力实时监测。

技术实现要素:

5.为了实现对电缆张力的实时监测,本技术提供一种线缆重力传感器。

6.本技术提供的一种线缆重力传感器,采用如下的技术方案:

7.一种线缆重力传感器,包括检测杆以及检测件;所述检测杆包括固定端以及连接端;所述固定端用于连接电缆;所述连接端用于连接支撑柱;

8.所述检测件连接检测杆,用于测量的检测杆的变形量,并依据变形量输出电缆的张力。

9.通过采用上述技术方案,将线缆重力传感器安装至高空电缆处,并使得检测杆的固定端与绝缘子碗头相连接,进而实现与电缆之间的固定,连接端与挂板连接,实现与支撑柱之间的固定;若电缆的外周附着有冰块、冰柱,则导致电缆承受的重力增大而进一步下垂,且电缆承受的重力越大,则电缆的张力也越大;同时,检测杆因两端受力而变形,且电缆受力越大,检测杆的受力也越大,则检测杆的变形量随之增大;该变形量被检测件检测,并转换后输出电缆的张力,以实现对电缆张力的实时监测。

10.可选的,所述连接端设有连接孔,所述连接孔用于供挂板连接。

11.通过采用上述技术方案,连接端与挂板之间相连接时,挂板中的销柱穿入连接孔内,以完成连接,且检测杆与挂板之间可绕连接孔的轴线微调角度,以更好的检测电缆的张力。

12.可选的,所述连接孔的轴线垂直检测杆。

13.通过采用上述技术方案,将线缆重力传感器安装至高空电缆处后,检测杆垂直电缆;电缆受力并预发生弯曲变形时,电缆上的任一点具有沿电缆径向移动的趋势;则电缆对检测杆施加沿自身径向的力,检测杆垂直电缆,有利于接收来自电缆施加的力。

14.可选的,所述固定端包固定柱以及固定环;所述固定环同轴设于固定柱远离连接端的一端外周。

15.通过采用上述技术方案,在固定环外周与固定柱外周的连接处形成变径,以供卡接使用,进而完成固定端与绝缘子碗头之间的固定连接。

16.可选的,所述固定柱呈圆柱状。

17.通过采用上述技术方案,沿垂直固定柱的轴向上,固定柱各项的宽度均等于自身直径;固定柱轴向确定,且检测杆通过挂板连接支撑柱后,挂板的方位(销柱的朝向)不影响固定端与绝缘子碗头的安装。

18.可选的,所述固定环朝向连接端的一端外周设为球面,且球心位于所述固定环背离连接端的一侧。

19.通过采用上述技术方案,固定端与绝缘子碗头完成连接后,利用球面可实现微调固定柱的轴向,以适应于不同的电缆。

20.可选的,所述检测杆还包括安装部,所述安装部位于固定端与连接端之间;所述安装部设有安装槽,所述检测件连接于安装槽内。

21.可选的,所述检测件包括应变片。

22.通过采用上述技术方案,检测杆的受力与变形量呈线性相关,且检测杆变形时,应变片随之变形,使得应变片阻值发生变化,以实现对电缆张力的测量;同时,应变片的精度高,测量范围广,结构简单、尺寸小,便于安装至高空电缆处,并保证对电缆张力的实时监测精度。

23.可选的,所述检测杆为金属。

24.通过采用上述技术方案,使得检测杆的受力与变形量呈线性相关,并在一定程度上为检测件提供电磁屏蔽。

25.综上所述,本技术包括以下至少一种有益技术效果:

26.1.将线缆重力传感器安装至高空电缆处,并使得检测杆的固定端与电缆连接,连接端与支撑柱连接;若电缆受力增大而进一步下垂,且电缆承受的重力越大,则电缆的张力也越大;同时,检测杆因两端受力而变形,且电缆受力越大,检测杆的受力也越大,则检测杆的变形量随之增大;该变形量被检测件检测,并转换后输出电缆的张力,以实现间接性的对电缆张力进行实时监测;

27.2.检测杆与电缆之间完成连接后,检测杆垂直电缆;电缆受力并预发生弯曲变形时,电缆上的任一点具有沿电缆径向移动的趋势;则电缆对检测杆施加沿自身径向的力,检测杆垂直电缆,有利于接收来自电缆施加的力;

28.3.本方案通过惠斯通电桥原理实现对压力的检测,具体为,四个应变片对应惠斯通电桥电路中的四个电阻,且本方案包括有与惠斯通电桥电连接的芯片及与芯片电连接的接口,当开始进行压力检测时,检测杆受力并发生轻微形变,则四个应变片跟随发生变形,则应变片阻值发生变化,使得整个惠斯通电桥不在平衡,输出电压差变信号,芯片接受该电压差变信号并进行处理,输出所需的电压信号,该电压信号可通过接口向外传输,并被后台记录,以反映压力情况。

附图说明

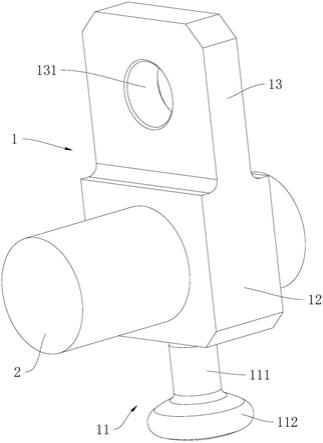

29.图1是线缆重力传感器的整体结构示意图。

30.图2是线缆重力传感器的使用状态示意图。

31.图3是检测杆的结构示意图。

32.图4是检测杆的结构剖切示意图。

33.附图标记说明:1、检测杆;11、固定端;111、固定柱;112、固定环;12、安装部;121、安装槽;122、环槽;123、安装孔;13、连接端;131、连接孔;2、检测件。

具体实施方式

34.以下结合附图1

‑

4对本技术作进一步详细说明。

35.现有输电网络包括支撑柱以及电缆。支撑柱立于地面,并竖直向上延伸;支撑柱上设有若干绝缘子碗头,且绝缘子碗头通过挂板连接于支撑柱;电缆架设于绝缘子碗头上,以实现电缆与支撑柱之间的绝缘。

36.参照图1、2,本技术实施例公开一种线缆重力传感器,安装至绝缘子碗头与挂板之间,以实时监测绝缘子碗头与挂板之间的距离,进而间接性的监测电缆的张力。

37.参照图1、2,线缆重力传感器包括检测杆1以及检测件2。检测杆1包括依次设置的固定端11、安装部12以及连接端13;固定端11用于固定连接至绝缘子碗头;检测件2连接于安装部12;连接端13用于连接挂板;完成安装后,使得检测杆1处于竖直状态,且连接端13位于上方。

38.架设于绝缘子碗头处的电缆受重力作用下垂,进而产生张力;且电缆受到的重力越大,电缆下垂的程度越大,电缆的张力也越大。同时,电缆受到重力通过绝缘子碗头传递至固定端11,因连接端11通过挂板与支撑柱连接,则检测杆1因受力而变形;且检测杆1的受力越大,检测杆1的变形量随之增大;该变形量被检测件2检测,并转换后输出电缆承受的重力,且电缆承受的重力越大,则电缆的张力越大,进而实现间接性的对电缆张力进行实时监测。

39.参照图3、4,连接端13整体呈长方体状;连接端13设有连接孔131,且连接孔131沿连接端13的厚度方向贯穿连接端13;连接孔131的两端设有倒角,以便于挂板的连接。具体的,参照图2,挂板中的螺栓穿设于至连接孔131,实现连接端13与挂板之间的连接。

40.参照图3、4,安装部12整体呈长方体状;安装部12厚度为连接端13厚度的两倍,且安装部12厚度方向的中点与连接端13厚度方向的中点重合。

41.安装部12厚度方向的两个端面均设有安装槽121以及环槽122,且安装槽121以及环槽122均沿安装部12的厚度方向延伸。安装槽121为圆槽,且安装槽121的槽深不大于安装部12厚度的1/4。安装槽121的槽底处还间隔设有安装孔123,安装孔123沿安装部12厚度方向贯穿安装部12。环槽122与安装槽121同轴设置,且环槽122的内径大于安装槽121的直径;同时,环槽122的槽深不大于安装槽121的槽深的1/2。

42.参照图3、4,固定端11包括一体成型的固定柱111以及固定环112。固定柱111为圆柱状,且直径大于连接端13的的厚度并小于安装部12的厚度。固定柱111连接于安装部12背离连接端13的一侧;固定柱111的轴线与安装部12厚度方向的中点重合,且固定柱111的轴线平行安装部12的长度方向。

43.固定环112同轴连接于固定柱111远离安装部12的一端外周,且固定环112朝向安装部12的端面设为球面,且该球面的球心与固定柱111的轴线重合,并位于固定环112背离安装部12的一侧。固定环112背离安装部12的端面亦设为球面,且该球面的球心与固定柱111的轴线重合,并与安装槽121的轴线重合。固定端11的外周设为弧面,并使得固定端11外周与任一端面之间平滑过渡。

44.本实施例中,固定端11、安装部12以及连接端13一体成型,并可采用40crnimoa钢材;同时,连接端13厚度方向的两端面与安装部12的侧壁之间、固定柱111的外周与安装部12的侧壁之间以及固定柱111的外周与固定环112的端面之间,此三处均加工有倒圆角。并在安装时,使得检测杆1呈竖直状态,且固定端11位于下方。

45.参照图1、2,检测件2包括中空的圆柱状壳体,壳体内安装有应变片及与惠斯通电桥电连接的主芯片。检测件2安装至安装槽121内,以测量检测杆1的变形量,并依据检测杆1的变形量输出电压信号。

46.具体的,本方案通过惠斯通电桥原理实现对压力的检测。四个应变片对应惠斯通电桥电路中的四个电阻。当开始进行压力检测时,检测杆1受力并发生轻微形变,则四个应变片随之发生变形,则应变片阻值发生变化,使得整个惠斯通电桥不在平衡,输出电压差变信号,主芯片接受该电压差变信号并进行处理,输出所需的电压信号,该电压信号可通过接口向外传输,并被后台记录,以反映压力情况。

47.同时,在一个实施例中,检测件2可包括数据线束,则电压信号通过有线通信的方式向外输出。在另一个实施例中,检测件2可包括通信芯片和内置电池;通信芯片用于将电压信号通过无线信号向外输出,内置电池用于为应变片、主芯片及通信芯片等元器件提供电能。

48.以上均为本技术的较佳实施例,并非依此限制本技术的保护范围,故:凡依本技术的结构、形状、原理所做的等效变化,均应涵盖于本技术的保护范围之内。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1