可移动型盾构隧道模型试验装置

1.本实用新型涉及一种模拟盾构隧道漏水漏土的试验装置,特别涉及一种可考虑隧道漏缝位置、漏缝数目以及隧道位移变化特征的试验装置。

背景技术:

2.国内已有大量处于地下水位以下的盾构隧道建设完毕或在建,如厦门地铁2号线跨海隧道、芜湖城南过江隧道、深茂铁路珠江口隧道等。在长期运营过程中,处于含水地层中的盾构隧道接头处发生漏水、漏土难以避免,轻者影响交通安全,重者威胁到隧道结构自身的安全。

3.目前国内外的相关研究,一方面集中在漏水的工程现象分析,但这样按照经典渗流理论计算会使实际隧道结构设计偏于不安全;另一方面,对盾构隧道漏水漏土的研究多体现在理论分析与数值模拟层面上。现有少数的模型试验研究中,郑刚等在《地下工程漏水漏砂灾害发展过程的试验研究及数值模拟》(岩石力学与工程学报,2014,33(12):2458-2471)一文中设计了一种可以改变水平向缝隙宽度的渗漏试验装置,由上部的水头控制与进水装置、中部的土体变形观察面板和下部的漏砂、漏水量测量装置组成,以研究骨架粒径d

90

在0.4-4.1mm范围内的5种水下砂土向不同宽度缝隙中漏出时的水土流失及演化规律;在此基础上,郑刚等在《不同管片张开量下隧道外水土流失规律试验研究》(岩土工程学报,2018,40(06):969-977)研发了由试验箱、气泵、加压系统3部分组成的一种弹性密封垫、土、水共同作用的盾构隧道渗漏试验系统,其研究重点集中于富水砂土中盾构隧道管片水平向接缝不同张开量下隧道周围水土流失的规律;路平等在《水下盾构隧道接缝渗漏规律的模型试验研究》(岩石力学与工程学报,2019,38(05):993-1004)一文中设计了一套恒水压下盾构隧道渗漏的模型试验装置,由可视化箱体、隧道模型、铁片簇、加压装置和水砂收集装置等组成,对隧道拼装方式、漏缝宽度及漏缝位置不同时的漏水漏砂规律进行试验研究,揭示渗漏对漏缝周围土体受力与变形的影响。

4.虽然现有模型试验装置能够对隧道漏水漏土的规律进行研究,但是仍然存在不足之处:

5.(1)现有模型试验仅针对单线隧道不同漏点位置的水土流失机制开展了研究,而在日益复杂的隧道建设环境下,近距离的双线隧道,甚至是不同叠交方式的多线隧道的漏水漏土规律和机理也迫切需要研究;

6.(2)现有模型试验的隧道模型与模型箱采用刚性连接,隧道端部不可移动,不能很好地观测隧道随着土体移动而产生的位移,而一旦发生渗漏水,隧道的位移是非常值得关注的;

7.(3)现有模型试验的对于地层位移的测量采用有色砂,所获得的位移信息有限。

技术实现要素:

8.本实用新型的目的是提供一种漏缝位置和数目可控,可以研究单线、双线乃至多

线盾构隧道不同漏点漏水漏土时地层变形和隧道位移的可视化模型试验装置。为解决上述技术问题,本实用新型采用的技术方案为:

9.一种可移动型盾构隧道模型试验装置,包括箱体、隧道模型和水压加载设备,其特征在于,

10.在箱体的相对两侧开孔,在开孔处设置箱体的连接端头,用于连接位于箱体内的隧道模型;

11.隧道模型由管片拼接而成,拼接方式为通缝拼装和错缝拼装中的一种或两种;在不同的位置设置有漏缝,在所设置的漏缝位置处,使用卡板填塞和临时密封接缝;

12.水压加载设备,用于向箱体内施加水压。

13.进一步地,在不同的位置设置有不同宽度的漏缝,卡板有不同厚度可选,模拟不同宽度的漏缝。在卡板上有圆形穿线孔,用于试验时抽取拉线,开启漏缝。

14.进一步地,每个开孔处的箱体连接端头包括法兰盘及与法兰盘连接的钢管,箱体连接端头通过加筋管和管箍与隧道模型的一端相连。

15.进一步地,还包括力学测量系统,所述的力学测量系统包括设置在隧道模型内壁的应变片,在漏缝位置附近加密设置。

16.进一步地,力学测量系统还包括埋入式位移计、土压力盒和孔隙水压力计。

17.进一步地,埋入式位移计,在一水平面内按照100mm

×

100mm间距呈方形布置,在竖直方向每隔100mm布置;土压力盒和孔隙水压力计布置时尽量靠近,在一水平面内按照100mm

×

100mm间距呈方形布置,在竖直方向每隔100mm布置;埋入式位移计所处的平面与土压力盒和孔隙水压力计所处的平面在竖直方向上相距50mm。

18.有益效果:

①

本实用新型的试验装置在隧道模型的表面任意多个位置设置漏缝,高度模拟实际工程隧道,可有效研究不同水压下单线或多线模型盾构隧道不同漏点位置、不同漏点数目、不同漏缝宽度的漏水漏土演变过程及相应机理,为隧道工程提供施工数据和安全保障;

②

本实用新型的试验装置将隧道模型和箱体进行具有一定柔性的连接,能够实现隧道模型随土体移动而发生位移。

附图说明

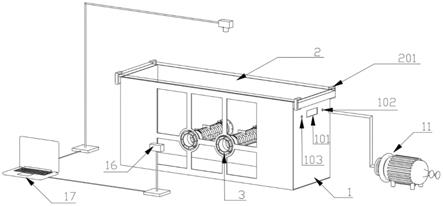

19.图1是实施例1试验装置的立体图;

20.图2是实施例1箱体的侧视图;

21.图3是实施例1试验装置的正视图;

22.图4是图3的a-a剖视图;

23.图5是实施例1试验装置的卡板的零件图;

24.图6是实施例1试验装置的隧道模型和卡板的组装图;

25.图7是实施例1试验装置的箱体连接端头和隧道模型连接的局部详图。

26.附图标记:

27.箱体:1、底箱;101、开关可控的溢流孔;102、注水孔;103、导线孔;2、有机玻璃顶盖;201、顶盖卡扣;3、法兰盘;4、钢管;

28.箱体与隧道模型连接件:5、加筋管;6、管箍;

29.隧道模型:7、隧道模型;8、卡板;

30.地层模型:9、土体;10、有色砂层;

31.水压加载设备:11、增压水泵;

32.力学测量系统:12、埋入式位移计;13、土压力盒;14、孔隙水压力计;15、应变片;

33.光学测量系统:16、工业相机;17、计算机。

具体实施方式

34.本实用新型的技术方案为:基于可调节式渗漏点的可移动型盾构隧道可视化模型试验装置,包括箱体、隧道模型、箱体与隧道模型连接件、水压加载设备、力学测量系统、光学测量系统。

35.箱体由底箱和有机玻璃顶盖组成,底箱由高强度有机玻璃制成(若要承受较高水压,可考虑采用钢板制作外框,有机玻璃嵌入其中);根据计划研究隧道的数目,在底箱的相对两侧开孔,并在开孔处安装法兰盘,并焊接一小段钢管(钢管外直径尽量与隧道模型外直径一致),作为箱体的连接端头;箱体侧面设置有开关可控的溢流孔,方便进行较低水压的试验;箱体侧面同时设置有注水孔和导线孔;

36.隧道模型由透明亚克力管材(或透明pvc管材、pc管材)切割成的管片拼接而成(采用透明材质的管片是为了更好地观察隧道漏缝处土体的漏出过程和土拱的形成过程),其几何尺寸可由实际隧道工程的管片尺寸按照几何相似比求得,拼接方式有通缝拼装和错缝拼装两种;管片与管片的拼接采用与管片材质相对应的胶水,进行粘贴;在管片的漏缝位置处,使用卡板(可由塑料薄板制成)填塞接缝,并用防水胶临时密封,卡板有不同厚度可选,模拟不同宽度的漏缝,卡板上有圆形穿线孔,方便试验时抽取拉线,开启漏缝;最终粘贴拼装好的隧道模型的长度要比两个连接端头的间距要小一些;

37.箱体与隧道模型连接件为加筋管和管箍,加筋管具有一定柔性,可以保证隧道模型能够随着土体的移动而产生位移;连接时,加筋管的一端套在箱体的连接端头上,另一端套在隧道模型上,再套上管箍,最后涂抹防水材料(硅胶等);

38.水压加载设备:当试验模拟的水位深度超过箱体本身所能提供的水头高度时,关闭箱体侧面的溢流孔,盖上顶盖,将水压加载设备(增压水泵等)连接至箱体侧面的注水孔,以提供试验所需水力余压;

39.力学测量系统由埋入式位移计、土压力盒、孔隙水压力计和应变片组成;埋入式位移计,在一水平面内按照100mm

×

100mm间距呈方形布置,在竖直方向每隔100mm布置;土压力盒和孔隙水压力计布置时尽量靠近,在一水平面内按照100mm

×

100mm间距呈方形布置,在竖直方向每隔100mm布置;埋入式位移计所处的平面与土压力盒和孔隙水压力计所处的平面在竖直方向上应相距50mm;应变片粘贴在隧道模型内壁,在漏缝位置附近加密粘贴;

40.光学测量系统由工业相机和计算机组成;将工业相机安装在支撑架上,调整支撑架的位置,使得工业相机的轴线方向垂直于箱体的侧面或顶面,从隧道模型发生渗漏开始,使用计算机控制工业相机每隔一定时间拍摄箱体侧面和顶面的照片,照片文件传输至计算机,由piv(粒子图像测速)软件进行处理,得到该平面的位移矢量图,再结合位移传感器测得的位移即可获得该平面的空间位移。

41.下面结合实施例对本实用新型做进一步描述。

42.实施例1

43.如图1、图3和图4所示,本实施例的漏缝位置和数目可控、隧道可移动的盾构隧道模型试验装置,包括底箱1、开关可控的溢流孔101、注水孔102、导线孔103、有机玻璃顶盖2、顶盖卡扣201、法兰盘3、钢管4、加筋管5、管箍6、隧道模型7、卡板8、砂土9、有色砂层10、增压水泵11、埋入式位移计12、土压力盒13、孔隙水压力计14、应变片15、工业相机16和计算机17;

44.底箱1由高强度有机玻璃制成,钢板制作的保护框架紧贴有机玻璃的外表面,底箱的右侧面设有开关可控的溢流孔101、注水孔102和导线孔103;底箱1的前面和后面分别开两个孔,法兰盘3穿过有机玻璃的开孔处,再将一段短钢管4穿过法兰盘3,进行焊接,制成四个连接端头;

45.隧道模型7采用透明亚克力管片制成,具体做法是:订制透明亚克力管片,其尺寸由实际隧道管片的尺寸以设计的缩小比例求得,利用强力胶水将管片粘合拼装成通缝或错缝的隧道模型7(采用透明的亚克力管片目的在于观察漏点位置附近土体的移动及土拱的形成);在不同位置的漏点处,用卡板8和防水胶临时密封,卡板8有不同厚度可选,用来控制不同大小的缝隙宽度;卡板上设有穿线孔,方便卡板的取下;其中卡板8的具体结构如图5所示,隧道模型拼装完毕的效果如图6所示;

46.隧道模型7与箱体1的连接采用加筋管5和管箍6连接,加筋管5一端套在底箱的连接端头上,另一端套在隧道模型7上,采用管箍6箍紧连接处,并涂抹防水材料(如硅胶),具体连接方法如图7所示;

47.工业相机16预先安装在试验箱的顶面上方和正面的前方,调整相机的位置和高度使其镜头所在平面平行于模型箱外表面,调整相机的视场使其能涵盖整个土体,采集图像,通过数据线传输到计算机17。

48.本实施例试验装置的工作步骤是:

49.(1)对试验中要采用的砂土,测试其最大干密度ρ

dmax

和最小干密度ρ

dmin

;

50.(2)将拼装好的隧道模型7安装在底箱1内,用等同于漏缝宽度的卡板8临时密封预设的漏缝,卡板8上应穿线,并将拉线引至底箱1之外备用;重复两次,将双线隧道模型安装完毕;

51.(3)将应变片15粘贴在隧道模型7内壁;

52.(4)使用落雨法制备地层,始终保持落砂位置与箱体内砂土9表面的竖直距离相等;在竖向高度上每隔50mm,铺设一层有色砂10;在制作地层的同时,安装埋入式位移计12、土压力盒13、孔隙水压力计14,并记录使用砂土的质量和砂土在箱体中的体积,求出砂土此时的干密度ρd,进一步求出砂土此时的相对密实度

53.(5)关闭溢流孔,向底箱1内注满水;

54.(6)盖上顶盖2,并使用顶盖卡扣201将顶盖2与底箱1紧密连接;

55.(7)将增压水泵11的水管连接到顶盖的预留孔201,向箱体1内增加水压至设定值,然后利用拉线拔掉卡板8;

56.(8)使用计算机17设置工业相机16的拍照间隔为5s,进行连续拍照,获得,渗漏过程中的土体变形照片序列;

57.(9)将照片序列导入piv软件,计算土体的位移场;

58.(10)本次试验完毕后,清理试验装置。改变漏点的位置和漏点的数量,重新进行步骤(2)~(9);

59.(11)分析数据。

60.以上仅是本实用新型的优选实施方式,但本实用新型并不局限于上述的具体实施方式,对于本领域的普通技术人员来说,在不脱离本实用新型创造构思的前提下,还可以做出若干变形和改进,这些都属于本实用新型的保护范围。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1