便携式振动信号听棒的制作方法

1.本实用新型涉及一种探测测试技术,特别涉及一种便携式振动信号听棒。

背景技术:

2.机器设备运转时需要实时对设备运行的振动、温度、声音情况进行监测,通过采集获取这些参数可以判断设备运行情况。

3.听棒是用于检查机器设备工作情况的工具,通过监听设备工作时运转声音或者管道回声,可以检查设备运行是否故障、管道是否漏气漏水,主要用于对一些难以直接测量的设备管道、或是在不方便直接监听的工作环境下做探测。传统的听棒为纯机械式结构,结构非常简单,只需要金属材质的探杆加上放大声音的鼓膜就可以组成,声音通过机械结构传导再经过鼓膜放大传递给人耳。但这种纯机械式的听棒声音经过听音杆传递后声音很小、失真度大,即使人耳紧贴在听棒鼓膜放大的一端,也很难完整准确的获取到声音信号。

4.现在许多听棒普遍通过改造机械结构、加入电子元件传感等一系列方式来改进听棒的声音传导,但依然存在以下缺陷:听棒仍然需要经验丰富的人员实时监听,十分依赖人员的判别能力;听棒的探测结果不直接可视,十分不方便快捷;听棒的传递信号仍然易失真,非常容易受到环境中干扰信号的影响;灵敏度太低,光凭人耳难以区分相近的声音信号;纯机械式结构无法对传导的声音信号进行处理,人耳对一些信号不敏感,难以监测;听棒的探测数据不可存储不可回放,无妨通过之前的监测数据进行实时的比较分析,单次的探测结果无法对后续的测试提供参考指导作用;听棒的探测结果只能依靠经验作简单的是否故障判断,不能进一步做精确分析,不能对探测结果做频率分析。

5.听棒只能用于监听声音信号,在工业生产中由振动信号引起的机械故障很多,且振动信号与设备的故障类型和严重程度直接相关,需求产品能够监听振动等其他信号。

技术实现要素:

6.针对探测听棒信号识别问题,提出了一种便携式振动信号听棒,区别于传统听棒,可监听设备的振动信号,用于对机器设备中不方便直接测量振动信号的部位采集振动参数,并可回放探测结果,对探测结果作精确分析。

7.本实用新型的技术方案为:一种便携式振动信号听棒,包括手持单元、监测单元、蓝牙耳机和手机,作为采集装置的监测单元为听棒式的振动传感器,手持单元作为供电和信号接收装置通过可拆卸式连接方式与监测单元连接,手持单元包括传感器供电电路、信号调理电路、ad转换模块、mcu芯片、第一蓝牙模块和第二蓝牙模块,手持单元接收的振动信号送入信号调理电路,信号调理电路对振动信号进行滤波放大后输出至ad转换模块,ad转换模块将信号模数转换后送入mcu芯片,mcu芯片对输入信号滤波放大、fft变换后形成频谱信号,通过第一蓝牙模块通信传递给手机;mcu芯片对输入信号进行高通滤波后通过第二蓝牙模块发送给蓝牙耳机。

8.优选的,所述监测单元包括振动传感器、传感器安装底座和传感器探针,传感器探

针与固定振动传感器的传感器安装底座螺纹连接。

9.优选的,所述传感器探针可由穿过防护罩直接接触设备部件的机械听棒替代。

10.优选的,所述振动传感器选择测量高频振动以及瞬态振动的压电加速度传感器。

11.优选的,所述手持单元还包括flash芯片和显示屏,flash芯片存储mcu芯片处理后数据,显示屏显示多次采集数据。

12.本实用新型的有益效果在于:本实用新型便携式振动信号听棒,将设备振动信号转换为音频信号,可以通过探测设备振动信号更为直观的检测设备运行状态,可以对信号进行存储,事后可以进行回放;具有手持单元,并且机械听棒可拆卸,在需使用时再通过螺纹连接传感器,从而大大减小了整个产品的体积,易于携带;通过蓝牙耳机监听信号,避免了传统听棒需要人紧贴鼓膜一端,且听到声音音量小模糊不清的情况,保证了接收信息的完整性,准确性;通过滤波电路以及功放电路对信号进行处理,可以有效排除一些信号干扰,避免信号失真;传感器灵敏度高,且探测的频率范围相较原来直接人耳分辨大,可以探测到一些低频段和高频段人耳难以听到的信号;可以通过手机app或手持单元上存储并回放之前的探测结果,并且可以在手机 app上看到具体频谱图,能够对信号进行精确分析,避免了传统听棒过分依赖人工经验的缺陷;借助传统听棒作延长探杆可以对一些常规情况下不便直接测量的部件监测工况。

附图说明

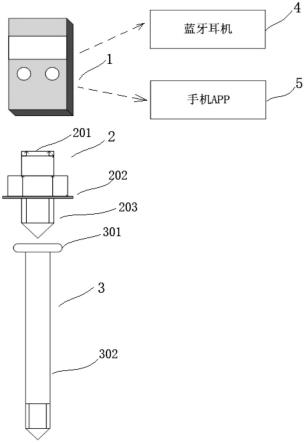

13.图1为本实用新型振动信号听棒结构示意图;

14.图2为本实用新型振动信号听棒电路框图。

具体实施方式

15.下面结合附图和具体实施例对本实用新型进行详细说明。本实施例以本实用新型技术方案为前提进行实施,给出了详细的实施方式和具体的操作过程,但本实用新型的保护范围不限于下述的实施例。

16.如图1所示振动信号听棒结构示意图,振动信号听棒包括手持单元1、监测单元2、机械听棒3、蓝牙耳机4和手机,监测单元2作为采集装置,从上至下包括高精度振动传感器201、传感器安装底座202和传感器探针203(可选),对不能贴装传感器的设备部位进行监测时,传感器探针203通过传感器安装底座202与高精度振动传感器201固定在同一垂直线上,手持单元1作为供电和信号接收装置通过可拆卸式连接方式与监测单元2连接。机械听棒3作为延长探杆,一端为与传感器安装底座202适配的螺纹接口301,另一端为探针302,对一些不方便直接接触、不能贴装传感器的设备部位、并且振动信号理表面距离较远的振动进行监测,与传感器探针203功能相同,适用不同场合的选用。手持单元1与蓝牙耳机4、手机5以蓝牙方式进行通信,将接收的振动信号处理后输出。无线蓝牙耳机4作为监听装置,手机5中的app直观显示监测到的振动信号。

17.高精度振动传感器201选择高精度的压电加速度传感器用来测量设备的绝对振动加速度,压电加速度传感器能够测量高频振动以及瞬态振动,且灵敏度高,适用于智能听棒的应用场景。将压电加速度传感器通过传感器安装底座202 螺纹连接的方式安装在机械听棒3上,使用传统的机械听棒作为延长探杆可以对一些不方便直接接触、不能贴装传感器的

设备部位进行监测。由于采集的是振动信号,振动信号是通过探杆传导给传感器的,其中探棒会受到相应的受迫振动,在后续的信号处理中需要对探棒传导的振动信号做相应的处理。

18.振动信号听棒在一些常规的应用场景下也可以选择不使用机械听棒作3为延长杆,直接使用手持单元1连接传感器工作,这种情况下产品体积更小,大大提升了使用的便携性。

19.如图2所示振动信号听棒电路框图,手持单元1的扩展功能是产品智能化的保证,将振动信号采集后的一系列处理模块放置在手持单元1中,包括传感器供电电路101、信号调理电路102、ad转换模块103、mcu芯片104、第一、第二蓝牙模块105、106,手持单元1接收的振动信号送入信号调理电路102,信号调理电路102对振动信号进行滤波放大,进入高速ad转换模块103,在高速ad转换模块103模数转换后,送入mcu芯片104进行信号软件处理。

20.软件部分:mcu芯片104主要对信号进行两路处理,一路通过设计高通滤波器,排除许多低频干扰信号的影响,然后将滤波后的信号通过第二蓝牙模块 106发送给蓝牙耳机4,蓝牙耳机中自带音频解码芯片能将接收的数字信号转换成音频模拟信号,另一路将滤波放大后的加速度信号做fft变换,通过第一蓝牙模块105通信传递给手机5,在手机app上显示出可做精确分析的频谱图。

21.在使用机械听棒作为延长探杆时,mcu芯片104需要对采集的振动信号做一定的映射处理,从而消除探杆传导振动信号所受到的影响,还原为真实的机器设备的振动信号。

22.通过flash芯片存储最近20次的探测结果,存储数据可以通过手持单元 1上的显示屏显示,也可以通过手机app来回放之前的采集信号,通过回放之前不同时间或是探测不同部位的振动信号进行综合比较分析,可以更为准确判断机器设备是否存在故障。

23.振动信号听棒配套的手机app主要可以对听棒探测的部件、时间做出记录,对设备的型号人工做出记录,可以实时显示听棒接触部件的振动频谱。

24.许多机器设备会安装防护罩用于隔绝环境中高温、灰尘、金属屑的影响,在这种工作环境下加装防护罩后,很难利用传感器直接接触设备探测设备工况。

25.1、在该情况下,将机械听棒3通过螺纹连接监测单元2,安装于手持单元 1下。

26.2、通过机械听棒3作延长杆穿过防护罩直接接触设备部件,打开手持单元 1上开关,由手持单元1中传感器供电电路101给传感器201供电,加速度传感器开始采集信号。

27.3、通过手持单元1上的数据显示,检查是否准确获取到数据,通过实时回放前次探测结果,可以粗略判断是否漏测、误测。

28.4、传感器采集振动信号后输出到信号调理电路102,经调理电路102对其进行滤波放大送入高速ad103转换为数字信号。mcu芯片104再通过软件设计高通滤波器,信号进入高通滤波器消除一些信号干扰,通过第二蓝牙模块106发送给蓝牙耳机4,探测时,人员佩戴蓝牙耳机4。人员将在蓝牙耳机中听到振动信号转化成的音频信号,通过音频信号判断当前探测的部件是否存在异常。

29.5、mcu芯片104同时会对采集信号做fft变换,再通过第一蓝牙模块105 与手机5通信。在探测时,可在手机5app上对该次测量的时间、当前测量的部件进行标记,在一台设备测量完成后,可于手机5app上查看该设备测量的完整频谱图。通过对设备振动频谱图中一些特征频率进行分析,不同特征频率对应不同的故障情况。

30.在一些极端工作环境下,也可以使用机械臂来半自动或全自动对机械生产线做巡检,通过机器人来自动伸出探棒,收回探棒,人员可以在远处接收音频信号或在手机上观察频谱图。避免了人员在危险、极端工况下工作。

31.以上所述实施例仅表达了本实用新型的几种实施方式,其描述较为具体和详细,但并不能因此而理解为对实用新型专利范围的限制。应当指出的是,对于本领域的普通技术人员来说,在不脱离本实用新型构思的前提下,还可以做出若干变形和改进,这些都属于本实用新型的保护范围。因此,本实用新型专利的保护范围应以所附权利要求为准。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1