一种在线测试生物质灰烧结特性的装置及方法

1.本发明属于生物质资源利用技术领域,具体涉及一种在线测试生物质灰烧结特性的装置及方法。

背景技术:

2.生物质属于零碳、可再生资源,其高效利用是缓解我国化石资源危机、优化能源结构、降低co2排放的重要途径之一,契合我国“双碳”发展目标。热转化技术是实现生物质资源大规模和高效利用的重要技术之一,而生物质灰渣的高温烧结熔融特性是决定锅炉或者气化炉长周期稳定运行的关键因素。锅炉/气化炉的操作温度应与生物质灰的烧结熔融特性相匹配,如果操作温度过高易导致结渣、失流、堵渣、耐材腐蚀等问题,如果操作温度过低,则气化效率降低。因此,生物质灰的高温烧结熔融特性的准确测试及评价对指导气化炉稳定运行具有重要意义。

3.烧结是指固体颗粒在表面能作用下颗粒间发生聚集,排出气孔,在宏观上表现为体积收缩,强度增加。根据烧结过程可分为固相烧结和液相烧结。对于富含低熔点碱金属矿物质的生物质灰,其高温下的液相烧结行为是导致其结渣、积灰等与灰相关的问题的关键。

4.目前,生物质灰烧结特性的测试方法主要由三种:(1)通过分析生物质灰的化学组成,得到一些特定指标,如碱酸比、生物质灰中碱金属含量等;根据指标的范围确定灰的烧结特性,如轻微烧结、中等烧结、严重烧结等;(2)根据灰熔融温度预测灰的烧结温度;灰熔融温度是根据三角形灰锥在特定连续升温条件下发生特定形变的温度,包括初始变形温度、软化温度、半球温度和流动温度,其中把变形温度作为初始烧结温度预测值;(3)抗压强度测试方法,即将生物质灰制成若干灰柱,并在不同温度下进行热处理;利用压力测试机对冷却后的灰渣进行抗压测试,得到抗压强度。经过多次实验得到,抗压强度和温度的曲线并做图,其中压强突变点为烧结温度。

5.然而,上述三种方法仍存在以下缺点,导致其无法满足工业应用。主要表现在:(1)方法一,生物质灰中含有大量易挥发元素,如钾、钠、钙、镁、氯、硫等,高温下这些元素的挥发将极大改变高温下生物质灰的化学组成,因此很难通过灰的化学组成,预测其烧结温度;(2)方法二,根据灰熔融温度测试程序和结果分析依据,变形温度为锥尖变圆的温度,在此温度下,灰中已生成大量液相,即液相烧结反应已经开始;(3)方法三,其操作程序繁琐,工作量大,准确度依赖灰柱热处理的温度间隔和抗压测试程序,且该方法无法实现在线表征,无法获得高温下生物质灰的烧结特性。

技术实现要素:

6.本发明针对现有生物质灰烧结温度测定装置和测试方法中存在的不足,提供一种在线测试生物质灰烧结特性的装置及方法,在升温过程中,对生物质灰柱的轮廓变化进行实时记录和分析,获得生物质灰柱面积与温度的收缩曲线;根据生物质灰收缩曲线对温度的二次导数,确定烧结起始温度和烧结速率。

7.本发明所采用的技术方案是:一种在线测试生物质灰烧结特性的装置,该装置由温度控制系统、气体控制系统和信息采集与处理系统组成;所述温度控制系统为耐高温绝缘外壳内水平连接样品管道,样品管道两端伸出耐高温绝缘外壳;耐高温绝缘外壳内部的样品管道外壁设置加热元件,加热元件上部通过热电偶与耐高温绝缘外壳外部的温控仪连接;在热电偶的下方、样品管道内部设置灰柱支架,灰柱支架上安装灰柱;样品管道前端通过法兰连接耐高温视窗,后端通过法兰密封;所述气体控制系统为伸出耐高温绝缘外壳外部的样品管道前段通过进气管路连接气体发生器,后段设置出气管路;所述信息采集与处理系统为设置于耐高温视窗前的摄像机,摄像机连接计算机信息处理系统。

8.所述样品管道中空管道,加热元件温度为1200℃-1600℃,样品管道为高纯刚玉管,加热元件为硅钼棒。所述摄像机为ccd摄像机。

9.所述灰柱直径为3-12 mm,高度为3-15 mm。

10.利用所述在线测试生物质灰烧结特性的装置进行在线测试生物质灰烧结特性的方法,具体方法如下:(1)制备生物质灰柱:将生物质破碎至≤200目,根据astm e1755-01标准制备575

ꢀ±

25℃的生物质灰;利用不锈钢圆柱模具和压片机制备生物质灰柱,压力为0.1-5 mpa,压片时间为0.1-10 min;(2)将灰柱置于灰柱支架上,并置于样品管道的中心处恒温区;(3)开启气体发生器,通过控制气体含量控制样品烧结过程的气氛性质;(4)通过温控仪控制样品管道内温度,同时,温控仪将温度和时间信息传输至计算机信息处理系统;(5)通过摄像机对灰柱的相貌变化进行实时采集,并将该信息传输至计算机信息处理系统;(6)根据计算机信息处理系统得到的灰柱形貌变化与温度和时间关系,选择性作出灰柱形状变化率与温度或灰柱形状变化率与时间的关系;(7)根据形状变化率对温度的二阶导数确定灰柱发生烧结的起始温度和烧结速率。

11.与现有的灰烧结特性的表征设备,如灰熔点仪、热机械分析仪、x射线荧光光谱仪相比,本测试装置具有成本低(可低于1.5万元)、操作简单、适用于不同气氛,包括氧化性气氛、惰性气氛和还原性气氛而现有装置无法适用还原性气氛;与现有烧结特性的测试方法相比,本测试方法具有测试条件设置灵活、结果准确,可视化在线表征等优点。

附图说明

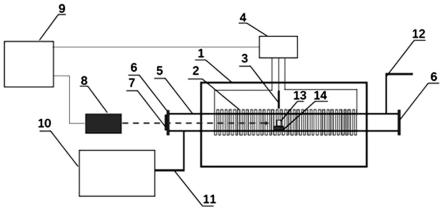

12.图1为本发明所述在线测试生物质灰烧结特性的装置的结构示意图;图中:1-耐高温绝缘外壳;2-加热元件;3-热电偶;4-温控仪;5-样品管道;6-法兰;7-耐高温视窗;8-摄像机;9-计算机信息处理系统;10-气体发生器;11-进气管路;12-出气管路;13-灰柱;14-灰柱支架;图2为高温下灰柱的照片;图中:a为实施例1中灰柱照片;b为实施例2中灰柱照片;

图3 为实施例1生物质灰的烧结温度与形状变化关系图;图4为实施例2生物质灰的烧结温度与形状变化关系图。

具体实施方式

13.为使本发明实施例的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例是本发明的一部分实施例,而不是全部的实施例;基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。

14.除非另有定义,所有在此使用的技术和科学术语,和本发明所属领域内的技术人员所通常理解的意思相同,在此公开引用及他们引用的材料都将以引用的方式被并入。

15.本领域技术人员意识到的通过常规实验就能了解到的描述的特定实施方案的等同技术,都将包含在本技术中。

16.下述实施例中的实验方法,如无特殊说明,均为常规方法。下述实施例中所用的仪器设备,如无特殊说明,均为实验室常规仪器设备;下述实施例中所用的实验材料,如无特殊说明,均为由常规生化试剂商店购买得到的。

17.如图1所示,一种测定生物质灰烧结特性的装置,该装置由温度控制系统、气体控制系统和信息采集与处理系统组成;温度控制系统为耐高温绝缘外壳1内水平连接样品管道5,样品管道5两端伸出耐高温绝缘外壳1;耐高温绝缘外壳1内部的样品管道5外壁设置加热元件2,加热元件上部通过热电偶3与耐高温绝缘外壳1外部的温控仪4连接;在热电偶3的下方、样品管道5内部设置灰柱支架14,灰柱支架14上安装灰柱13;样品管道5前端通过法兰6连接耐高温视窗7,后端通过法兰密封;气体控制系统为伸出耐高温绝缘外壳1外部的样品管道5前段通过进气管路11连接气体发生器10,后段设置出气管路12;信息采集与处理系统为设置于耐高温视窗7前的摄像机8,摄像机8连接计算机信息处理系统9。

18.样品管道5中空管道,加热元件温度为1200℃-1600℃,样品管道为高纯刚玉管,加热元件为硅钼棒。摄像机8为ccd摄像机。灰柱直径为3-12 mm,高度为3-15 mm。

19.利用所述在线测试生物质灰烧结特性的装置进行在线测试生物质灰烧结特性的方法,具体步骤如下:(1)生物质1灰柱的制备:将生物质破碎至200目以下,根据astm e1755-01标准制备575

ꢀ±

25℃的生物质灰。利用不锈钢圆柱模具和压片机制备生物质灰柱,其中生物质灰柱直径为3-12 mm,高度为3-15 mm,压力为0.1-5 mpa,压片时间为0.1-10 min。

20.(2)将灰柱置于灰柱支架14上,并置于样品腔恒温区中心处;(3)通过气体控制系统的气体发生器10调整气体的种类和含量来控制样品烧结过程的气氛性质。

21.(4)通过温度控制系统的温控仪4,控制样品腔温度程序,可连续升温,升温速率为4-10℃/min,同时,温控仪4将温度和时间信息传输至计算机信息处理系统9。

22.(5)通过图像采集与处理系统中的ccd相机8对灰柱的轮廓变化进行实时采集,并

将该信息传输至计算机信息处理系统9;(6)根据计算机信息处理系统得到的灰柱形貌变化与温度和时间关系,作出灰柱形状变化率与温度的关系。根据形状变化的突变点得到生物质灰1的初始烧结温度为832℃。

23.采用生物质灰样1的成分如表1所示。

24.表1同时,对上述生物质灰1进行灰熔融温度测试,其变形温度为 910℃,高于该方法得到的烧结温度。此生物质灰的物相组成含有钾盐,其熔融会引发生物质灰烧结,但无法通过灰锥法观测到,因此该方法具有更高的准确性。

25.实施例2:与实施例1的不同之处在于:采用生物质灰2的成分如表2所示。

26.表2同时,对上述生物质灰2进行灰熔融温度测试,其变形温度为 1182℃,远高于该方法得到的烧结温度1114℃,本发明所述方法和灰熔融温度法进行对比,显然本发明所述方法更准确,因此该方法具有更高的准确性。

27.最后应说明的是:以上各实施例仅用以说明本发明的技术方案,而非对其限制;尽管参照前述各实施例对本发明进行了详细的说明,本领域的普通技术人员应当理解:其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分或者全部技术特征进行等同替换;而这些修改或者替换,并不使相应技术方案的本质脱离本发明各实施例技术方案的范围。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1