一种用于核磁共振的冷热双循环高抗压陶瓷岩心驱替装置

1.本发明属于油气田开发领域,特别涉及一种用于核磁共振的冷热双循环高抗压陶瓷岩心驱替装置。

背景技术:

2.20世纪末期以来,科学技术的不断改革升级,多种测试手段进入多个学科中。核磁共振技术起源于核物理研究,后来随着多学科融合发展战略推进,该技术手段运用到医学、生物学、化学和地球科学等多个领域,成为非常重要的检测手段之一。20世纪80年代,核磁共振技术逐渐进入到石油工程领域,并得到了广泛的运用。

3.核磁共振技术可以在对样品无损耗的情况下,进行分析和探测,并且能清晰的检测到油气藏储层的参数如孔隙度、渗透率、束缚水饱和度、残余水饱和度等油气开采过程中的重要参数。但是,目前的核磁共振技术只能进行常温常压状态下的岩心测试,然而这类条件下测得的参数与实际储层下的参数存在一定的误差,在进行大规模、高精度的实验时,目前还无法进行实验参数的获取。因此,为了获取接近真实地层条件下的实验参数,急需发明一种可用于核磁共振并且可实现高温、高压状态的岩心夹持器。

技术实现要素:

4.本发明目的是:为了解决现今石油工程领域中核磁共振技术无法获取高温、高压储层环境下的岩心参数的难题。本发明提供了一种用于核磁共振的冷热双循环高抗压陶瓷岩心驱替装置,通过采用高抗温、高抗压的高硬度新型合成材料氧化锆,制作用于核磁共振扫描的岩心加持器框架,再通过对岩心内部加入复合碳纤维发热丝进行加热,在岩心加持外部加入冷却系统,并在内外均涂抹隔热保温层,形成一种内加热、外冷却的冷热双循环系统,保证岩心在实验时处于储层高温环境,而岩心夹持器外部处于常温条件,从而进行模拟地层条件下的岩心核磁共振实验,获取真实储层条件下的岩心参数。

5.为实现上述目的,本发明提供了一种用于核磁共振的冷热双循环高抗压陶瓷岩心驱替装置,该方法包括下列步骤:一种用于核磁共振的冷热双循环高抗压陶瓷岩心驱替装置,用于核磁共振的冷热双循环高抗压陶瓷岩心驱替装置由高强度抗压氧化锆陶瓷承压筒体、氧化锆陶瓷轴压堵头、氧化锆陶瓷岩心座、氧化锆陶瓷流体管、复合碳纤维发热丝、碳纤维外壳、带连接孔的氧化锆陶瓷上外盖、带连接孔氧化锆陶瓷下外盖、外冷却玻璃管圈、聚氨酯保温层所组成可用于核磁共振在线驱替的冷热双循环高抗压、高强度陶瓷岩心夹持器;由空气压缩机组、中间容器、进口连通阀、可用于核磁共振在线驱替的冷热双循环高抗压、高强度陶瓷岩心夹持器、出口连通阀、六角阀、高精度压力表、连通阀、计量仪器、钢制细孔管道组成、流体容器所组成用于核磁共振的冷热双循环高抗压陶瓷岩心驱替装置。

6.用于核磁共振的冷热双循环高抗压陶瓷岩心驱替装置,主要是在高强度抗压氧化锆陶瓷承压筒体内装入标准柱塞岩心,用氧化锆陶瓷岩心座将标准柱塞岩心封锁固定在高

强度抗压氧化锆陶瓷承压筒体内,并采用氧化锆陶瓷轴压堵头将高强度抗压氧化锆陶瓷承压筒体左右两头密封,在高强度抗压氧化锆陶瓷承压筒体上缠绕一层复合碳纤维发热丝,在复合碳纤维发热丝外围套上聚氨酯保温层,在聚氨酯保温层外侧套上碳纤维外壳,并在碳纤维外壳表面铺设外冷却玻璃管圈,将两根氧化锆陶瓷流体管分别插入带连接孔的氧化锆陶瓷上外盖和带连接孔氧化锆陶瓷下外盖,将插入氧化锆陶瓷流体管的带连接孔的氧化锆陶瓷上外盖和带连接孔氧化锆陶瓷下外盖分别顺螺纹圈拧紧在碳纤维外壳的上下两侧,连接组装成一种可用于核磁共振在线驱替的冷热双循环高抗压、高强度陶瓷岩心夹持器,通过内加热外冷却双循环实现岩心夹持器内部为高温环境,外部为常温状态,更好模拟实际地下储层岩心。

7.进一步,岩心驱替装置主要由空气压缩机组、中间容器、进口连通阀、可用于核磁共振在线驱替的冷热双循环高抗压、高强度陶瓷岩心夹持器、出口连通阀、六角阀、高精度压力表、连通阀、计量仪器、钢制细孔管道组成、流体容器组成。

8.进一步,内加热外冷却双循环由复合碳纤维发热丝、外冷却玻璃管圈和聚氨酯保温层组成,目的是为了在岩心驱替过程中,可以给岩心进行加热,模拟真实储层岩心环境,采用外冷却玻璃管圈可以保证岩心在进行核磁共振扫描时外部环境始终保持常温状态,避免实验误差和损坏核磁共振仪。

9.进一步,高抗压陶瓷由高强度抗压氧化锆陶瓷承压筒体、氧化锆陶瓷轴压堵头、氧化锆陶瓷岩心座、氧化锆陶瓷流体管、带连接孔的氧化锆陶瓷上外盖和带连接孔氧化锆陶瓷下外盖组成,目的是为了在进行核磁共振扫描时排出金属磁场的强干扰,避免了磁场间作用而引起的破坏,并且高抗压陶瓷岩心夹持器可保证在岩心进行高温高压驱替时,保持优良的抗高压和抗高温能力,夹持器仍然完好无损。

10.与现有技术相比,本发明具有以下有益效果:(1)评价体系简捷有效;(2)可实现地层条件下的核磁共振扫描;(3)可推广性强。

附图说明

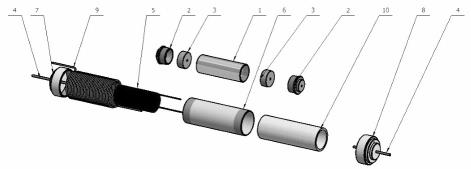

11.在附图中:图1是一种用于核磁共振的冷热双循环高抗压陶瓷岩心夹持器分解图。

12.图2是一种用于核磁共振的冷热双循环高抗压陶瓷岩心夹持器剖面图。

13.图3是一种用于核磁共振的冷热双循环高抗压陶瓷岩心夹持器组装图。

14.图4是一种用于核磁共振的岩心驱替装置图。

15.图中零部件名称及序号:1-高强度抗压氧化锆陶瓷承压筒体,2-氧化锆陶瓷轴压堵头,3-氧化锆陶瓷岩心座,4-氧化锆陶瓷流体管,5-复合碳纤维发热丝,6-碳纤维外壳,7-带连接孔的氧化锆陶瓷上外盖,8-带连接孔氧化锆陶瓷下外盖,9-外冷却玻璃管圈,10-聚氨酯保温层,11-空气压缩机组,12-中间容器,13-进口连通阀,14-可用于核磁共振在线驱替的冷热双循环高抗压、高强度陶瓷岩心夹持器,15-出口连通阀,16-六角阀,17-高精度压力表,18-连通阀,19-计量仪器,20-钢制细孔管道、21-流体容器。

具体实施方式

16.下面结合实施方式和附图对本发明做进一步说明。

17.实施例1:如图1和图4所示,本发明提供了一种用于核磁共振的冷热双循环高抗压陶瓷岩心驱替装置,该方法包括下列部分:主要由高强度抗压氧化锆陶瓷承压筒体1、氧化锆陶瓷轴压堵头2、氧化锆陶瓷岩心座3、氧化锆陶瓷流体管4、复合碳纤维发热丝5、碳纤维外壳6、带连接孔的氧化锆陶瓷上外盖7、带连接孔氧化锆陶瓷下外盖8、外冷却玻璃管圈9、聚氨酯保温层10组成可用于核磁共振在线驱替的冷热双循环高抗压、高强度陶瓷岩心夹持器。由空气压缩机组11、中间容器12、进口连通阀13、可用于核磁共振在线驱替的冷热双循环高抗压、高强度陶瓷岩心夹持器14、出口连通阀15、六角阀16、高精度压力表17、连通阀18、计量仪器19、钢制细孔管道20、流体容器21所组成用于核磁共振的冷热双循环高抗压陶瓷岩心驱替装置。

18.实施例2:在实施例1的基础之上,根据图2所示,组装用于核磁共振的冷热双循环高抗压陶瓷岩心夹持器,将高强度抗压氧化锆陶瓷承压筒体1内装入标准柱塞岩心,用氧化锆陶瓷岩心座3将标准柱塞岩心封锁固定在高强度抗压氧化锆陶瓷承压筒体1内,并采用氧化锆陶瓷轴压堵头2将高强度抗压氧化锆陶瓷承压筒体1左右两头密封,在高强度抗压氧化锆陶瓷承压筒体1上缠绕一层复合碳纤维发热丝5,在复合碳纤维发热丝5外围套上聚氨酯保温层10,并且在聚氨酯保温层10外侧套上碳纤维外壳6,在碳纤维外壳表面铺设外冷却玻璃管圈9,将两根氧化锆陶瓷流体管4分别插入带连接孔的氧化锆陶瓷上外盖7和带连接孔氧化锆陶瓷下外盖8,将插入氧化锆陶瓷流体管4的带连接孔的氧化锆陶瓷上外盖7和带连接孔氧化锆陶瓷下外盖8分别顺螺纹圈拧紧在碳纤维外壳6的上下两侧,连接组装成一种可用于核磁共振在线驱替的冷热双循环高抗压、高强度陶瓷岩心夹持器,通过内加热外冷却双循环实现岩心夹持器内部为高温环境,外部为常温状态,更好模拟实际地下储层岩心。

19.实施例3:在实施例1的基础之上,根据图4所示,组装用于核磁共振的冷热双循环高抗压陶瓷岩心驱替装置,在空气压缩机组11的进口连接阀用钢制细孔管道20与中间容器12连接,利用空气压缩机组11给中间容器12补充驱替压力,通过出口连接阀15与六角阀16进行气体流通通道连接,并且通过高精度压力表17进行压力监测,利用钢制细孔管道连接计量仪器18和可用于核磁共振在线驱替的冷热双循环高抗压、高强度陶瓷岩心夹持器14的连通阀18,将流体输送至可用于核磁共振在线驱替的冷热双循环高抗压、高强度陶瓷岩心夹持器14,并通过钢制细孔管道20将不同岩心夹持器出口的流体输送至六角阀16,再经过高精度压力表17进行流体压力监测后,将流体输送至中间容器21。

20.实施例4:在实施例1的基础之上,根据图3所示,冷热双循环由复合碳纤维发热丝5、外冷却玻璃管圈9和聚氨酯保温层10组成,目的是为了在岩心驱替过程中,可以给岩心进行加热,模拟真实储层岩心环境,采用外冷却玻璃管圈9可以保证岩心在进行核磁共振扫描时外部环境始终保持常温状态,避免实验误差和损坏核磁共振仪。所述的高抗压陶瓷由高强度抗压氧化锆陶瓷承压筒体1、氧化锆陶瓷轴压堵头2、氧化锆陶瓷岩心座3、氧化锆陶瓷流体管4、带连接孔的氧化锆陶瓷上外盖7和带连接孔氧化锆陶瓷下外盖8组成,目的是为了在进行核磁共振扫描时排出金属磁场的强干扰,避免了磁场间作用而引起的破坏,并且高抗压陶

瓷岩心夹持器可保证在岩心进行高温高压驱替时,保持优良的抗高压和抗高温能力,夹持器仍然完好无损,进而可以更加准确的利用核磁共振技术描述地层条件下的流体在岩心中的流动情况。

21.进一步的,所述一种用于核磁共振的冷热双循环高抗压陶瓷岩心驱替装置,与现有技术相比本发明具有以下有益效果:(1)评价体系简捷有效;(2)经过多重评价,使结果更具说服性;(3)可推广性强。

22.最后所应说明的是:以上实施例仅用以说明而非限制本发明的技术方案,尽管参照上述实施例对本发明进行了详细说明,本领域的普通技术人员应该理解:依然可以对本发明进行修改或者等同替换,而不脱离本发明的精神和范围的任何修改或局部替换,其均应涵盖在本发明的权利要求范围当中。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1