一种基于地震地质工程一体化的煤层顶、底板注浆方法与流程

1.本发明属于煤炭防治水技术领域,具体是一种基于地震地质工程一体化的煤层顶、底板注浆方法。

背景技术:

2.目前,煤炭资源仍在中国一次能源体系中占据着不可替代的地位,而矿井水防治长期以来是保障煤炭安全高效开采的重要组成部分,可以有效避免矿井水突水等事故造成的人员伤亡和经济损失。近年来,随着定向水平钻井以及注浆技术的发展,对煤层底板薄层灰岩、煤层顶板砂岩或奥灰顶部岩层的超前区域注浆改造已经成为矿井水防治的一种重要技术手段。

3.注浆工程效果主要是由钻井工程部署决定的,传统的注浆工程水平定向井主要依据多种现有的地质成果资料,同时通过正钻井与临近井线性对比、垂直对比等手段进行井轨迹设计与控制。该方法仅是基于静态的地质资料进行分析,缺乏地震解释、地质研究以及钻井施工人员的的协作跟进,无法将随钻过程中的实钻资料及时地验证地震解释成果,增强对区域地层的认识以进一步优化整体注浆工程设计,调整钻孔轨迹,减少钻井风险,与现阶段煤矿防治水的实际生产需求仍有一定距离。

技术实现要素:

4.本发明的目的在于克服现有技术的缺陷,提供一种基于地震地质工程一体化的煤层顶、底板注浆方法。

5.为实现上述目的,本发明采用了如下技术方案:

6.一种基于地震地质工程一体化的煤层顶、底板注浆方法,包括以下步骤:

7.s1三维地震解释;

8.s2速度模型构建;

9.s3时深转换;

10.s4地质模型构建;

11.s5注浆工程部署;

12.s6注浆工程部署优化。

13.优选的,所述步骤s1中,三维地震解释,包括:

14.基于现有的地震资料、测井资料以及地质资料,使用三维可视化技术在多视图空间中跟踪断层和层位,结合各种切片和地震剖面进行层位和断层解释。

15.优选的,所述步骤s2中,速度模型构建,包括:

16.s21完成研究区内各个井的井震标定工作,建立时间域与深度域的桥梁,提取各个已知井的时深关系数学表达式,并产生表达式文件;

17.s22基于表达式文件建立时间深度的属性模型,以已知井标志层的时深关系为基准,通过不断优化参数,输出最优初始速度模型。

18.优选的,所述步骤s3中,时深转换,包括:

19.基于步骤s2获得的最优初始速度模型,将时间域的太原组c4灰岩层位、泥岩界面以及断层等解释成果转换为深度域数据。

20.优选的,所述步骤s4中,地质模型构建,包括:

21.基于步骤s3获得的深度域太原组c4灰岩层位、泥岩界面以及断层数据,建立三维地质结构模型,将太原组c4灰岩层位、泥岩界面以及断层在三维空间内进行可视化显示,得到三维可视化地质模型。

22.优选的,所述步骤s5中,注浆工程部署,包括:

23.基于步骤s4获得的三维可视化地质模型进行注浆工程部署,其中,共部署一个主孔,五个分支孔,水平孔分支间距不大于60m,并将钻井轨迹以30m为一个间隔数字化输出。

24.优选的,所述步骤s6中,注浆工程部署优化,包括:

25.基于步骤s5获得的井轨迹数据进行施工,通过将录井资料与地质模型对比,当两个情况出现不符时,以及出水量或者钻井液漏失量异常时,重复步骤s1至步骤s5,并进行地质分析,进而对注浆工程部署进行优化。

26.综上所述,由于采用了上述技术方案,本发明的有益效果是:

27.本发明中,基于地震地质工程一体化的理念,从地震解释出发,依次完成速度场构建、时深转换、建立地质模型以及注浆工程部署工作,基于地质认识指导了工程实践,基于工程实践增强了地质认识,两者循环迭代优化了注浆工程的部署方案,提高了注浆工程中钻井的中靶率和在目的层内的跟层率,增强了注浆工程的治理效果。与此同时,获得了高精度地质模型,为煤炭资源的安全高效开发提供了保障。

附图说明

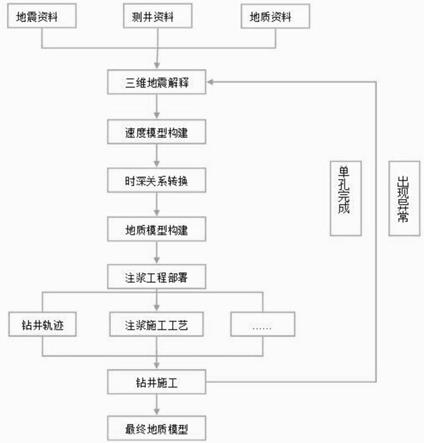

28.图1是本发明一种基于地震地质工程一体化的煤层顶、底板注浆方法的流程图。

具体实施方式

29.以下结合附图1,进一步说明本发明一种基于地震地质工程一体化的煤层顶、底板注浆方法的具体实施方式。本发明一种基于地震地质工程一体化的煤层顶、底板注浆方法不限于以下实施例的描述。

30.实施例1:

31.本实施例给出一种基于地震地质工程一体化的煤层顶、底板注浆方法的具体实施方式,如图1所示,包括以下步骤:

32.s1三维地震解释;

33.s2速度模型构建;

34.s3时深转换;

35.s4地质模型构建;

36.s5注浆工程部署;

37.s6注浆工程部署优化。

38.进一步的,步骤s1中,三维地震解释,包括:

39.基于现有的地震资料、测井资料以及地质资料,使用三维可视化技术在多视图空

间中跟踪断层和层位,结合各种切片和地震剖面进行层位和断层解释。

40.进一步的,步骤s2中,速度模型构建,包括:

41.s21完成研究区内各个井的井震标定工作,建立时间域与深度域的桥梁,提取各个已知井的时深关系数学表达式,并产生表达式文件;

42.s22基于表达式文件建立时间深度的属性模型,以已知井标志层的时深关系为基准,通过不断优化参数,输出最优初始速度模型。

43.进一步的,步骤s3中,时深转换,包括:

44.基于步骤s2获得的最优初始速度模型,将时间域的太原组c4灰岩层位、泥岩界面以及断层等解释成果转换为深度域数据。

45.进一步的,步骤s4中,地质模型构建,包括:

46.基于步骤s3获得的深度域太原组c4灰岩层位、泥岩界面以及断层数据,建立三维地质结构模型,将太原组c4灰岩层位、泥岩界面以及断层在三维空间内进行可视化显示,得到三维可视化地质模型。

47.进一步的,步骤s5中,注浆工程部署,包括:

48.基于步骤s4获得的三维可视化地质模型进行注浆工程部署,其中,共部署一个主孔,五个分支孔,水平孔分支间距不大于60m,并将钻井轨迹以30m为一个间隔数字化输出。

49.进一步的,步骤s6中,注浆工程部署优化,包括:

50.基于步骤s5获得的井轨迹数据进行施工,通过将录井资料与地质模型对比,当两个情况出现不符时,以及出水量或者钻井液漏失量异常时,重复步骤s1至步骤s5,并进行地质分析,进而对注浆工程部署进行优化。

51.实施例2:

52.本实施例给出一种基于地震地质工程一体化的煤层顶、底板注浆方法的具体实施方式,如图1所示,以安徽某区块煤层底板灰岩注浆工程为例,包括以下步骤:

53.步骤一:三维地震解释

54.为确定研究区构造分布格局,采用全三维解释方法,结合体面-线-点进行精细构造解释。该方法使用三维可视化技术在多视图空间中跟踪断层和层位。随后,它结合各种切片(如沿层、水平和块切片)和地震剖面(如主测线、联络测线、任意测线和连井线)进行层位和断层解释。本次注浆的目标层位为太原组c4灰岩,基于上述方法对太原组c4灰岩层位、泥岩界面以及断层进行了高精度解释。

55.步骤二:速度模型构建

56.完成研究区内各个井的井震标定工作,建立时间域与深度域的桥梁,提取各个已知井的时深关系数学表达式,并产生表达式文件。基于表达式文件建立时间深度的属性模型,以已知井标志层的时深关系为基准,通过不断优化参数,输出最优初始速度模型。

57.步骤三:时深转换

58.基于步骤二获得的速度场,将时间域的太原组c4灰岩层位、泥岩界面以及断层等解释成果转换为深度域数据。

59.步骤四:地质模型构建

60.基于步骤三获得的深度域太原组c4灰岩层位、泥岩界面以及断层数据,建立三维地质结构模型,将太原组c4灰岩层位、泥岩界面以及断层在三维空间内进行可视化显示。

61.步骤五:注浆工程部署

62.基于步骤四获得的三维可视化地质模型进行浆工程部署,本次共部署一个主孔,五个分支孔,水平孔分支间距不大于60m,并将钻井轨迹以30m为一个间隔数字化输出。

63.步骤六:注浆工程部署优化

64.基于步骤五获得的井轨迹数据进行施工,通过将录井资料与地质模型对比,当两个情况出现不符时,如泥岩界面深度、着陆点位置、水平段钻出太原组c4灰岩、钻遇未解释的构造等情况,以及出水量或者钻井液漏失量异常时,及时重复步骤一至五,并进行地质分析,进而对注浆工程部署进行优化。

65.原理分析,如图1所示:

66.在现有的煤炭资源勘探开发体系中,地震、地质以及工程是处于各自独立研究的割裂状态,而缺乏地质认识指导的地震成果解释可信度是有待商榷的,地震勘探又是地质研究中不可缺少的勘探手段,两者都为地质工程部署施工提供了有力依据。与此同时,地质工程施工的主要任务是为地质研究服务并实现地质目标,工程实际揭露又可以验证地震解释成果以及地质认识的准确性。但是,工程施工为一个动态过程,时时刻刻都有新的实际揭露资料。

67.传统注浆工程施工设计缺乏对地质情况的三维立体认识,且无法将随钻数据动态地用于地质分析、优化注浆工程部署以及辅助完成井轨迹的设计与控制,致使钻完井施工过程中存在钻时长、井眼轨迹差、钻遇目的层的有效段短、出水点位置判断不准确以及出水原因不明等问题,造成注浆工程难以达到预想治理效果。

68.本发明中,首先,基于现有的地震资料、测井资料以及地质资料完成目的层空间展布形态以及构造的解释工作。

69.然后,建立初始速度场模型,完成对解释成果的时深转换工作,建立初始地质模型。

70.再然后,依据初始地质模型完成注浆工程部署,包括井口位置、钻孔方位及间距、钻井井轨迹以及注浆施工工艺等。

71.最后,依据上述注浆施工工艺进行施工,当施工过程中出现异常或者完成单分支孔施工时,重复上述步骤,对解释成果、速度模型以及地质模型进行更新迭代,基于最新的地质认识进一步优化注浆工程部署。

72.经济性分析:

73.本方法可以优化注浆工程的部署方案,提高注浆工程的精度,减免钻井事故的发生,提高钻井效率,减少钻井及注浆成本。与此同时,本方法增强了地质认识,获得了高精度地质模型,为接下来的煤矿生产提供了有力支持,保障了煤炭的安全高效开采。

74.总结如下:

75.本发明基于地震地质工程一体化的理念,从地震解释出发,依次完成速度场构建、时深转换、建立地质模型以及注浆工程部署工作,基于地质认识指导了工程实践,基于工程实践增强了地质认识,两者循环迭代优化了注浆工程的部署方案,提高了注浆工程中钻井的中靶率和在目的层内的跟层率,增强了注浆工程的治理效果。与此同时,获得了高精度地质模型,为煤炭资源的安全高效开发提供了保障。

76.以上内容是结合具体的优选实施方式对本发明所作的进一步详细说明,不能认定

本发明的具体实施只局限于这些说明。对于本发明所属技术领域的普通技术人员来说,在不脱离本发明构思的前提下,还可以做出若干简单推演或替换,都应当视为属于本发明的保护范围。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1