一种建筑垃圾的减量监控方法及系统与流程

1.本技术涉及垃圾分类管理技术领域,具体地,涉及一种建筑垃圾的减量监控方法及系统。

背景技术:

2.建筑垃圾指在从事拆迁、建设、装修、修缮等建筑业的生产活动中产生的渣土、废旧混凝土、废旧砖石及其他废弃物的统称,主要包括渣土、泥浆、砂浆废料、混凝土块、废金属、废塑料、废纸板、废竹木料、玻璃碎片等。随着我国城市化进程的加快,产生的建筑垃圾日益增多,大量的建筑垃圾加剧了资源短缺、环境污染的程度。

3.对建筑垃圾进行减量处理(即二次利用)是一种节约资源、减少环境污染的方式,但是目前,尚无法对建筑垃圾的减量情况进行有效监控。

技术实现要素:

4.本技术实施例提供了一种建筑垃圾的减量监控方法及系统,以用于解决现有技术中无法对建筑垃圾的减量情况进行监控的技术问题。

5.根据本技术实施例的第一个方面,提供了一种建筑垃圾的减量监控方法,包括:手持终端在识别到目标区域内与垃圾堆放点绑定的第一rfid标签后,将对应的垃圾堆放点内所堆放建筑垃圾的第一重量信息上传到服务器中,所述垃圾堆放点与建筑垃圾的其中一种垃圾类别对应;手持终端在识别到与垃圾运输车绑定的第二rfid标签后,将对应的垃圾运输车本次所运走建筑垃圾的垃圾类别及第二重量信息上传到服务器中;服务器根据手持终端上传的第一重量信息以及第二重量信息,分别统计不同垃圾类别的建筑垃圾的减量数据;其中,所述减量数据表征对目标区域内对应垃圾类别的建筑垃圾进行再利用处理的垃圾重量数据。

6.在第一个方面的一种实施方式中,所述方法还包括:服务器获取第一待绑定rfid标签的标识码以及待绑定垃圾堆放点对应的垃圾类别,并将所述待绑定垃圾堆放点的垃圾类别与所述第一待绑定rfid标签的标识码绑定。

7.在第一个方面的一种实施方式中,手持终端将对应的垃圾堆放点内所堆放建筑垃圾的第一重量信息上传到服务器中,包括:手持终端读取与垃圾堆放点绑定的第一rfid标签的第一标识码,并根据所述第一标识码获得与所述第一标识码绑定的垃圾堆放点的垃圾类别;手持终端显示所述垃圾类别,并接收经核对所述垃圾堆放点所堆放建筑垃圾的实际垃圾类别与绑定的所述垃圾类别一致后输入的第一重量信息,并将输入的第一重量信息上传至服务器中。

8.在第一个方面的一种实施方式中,所述方法还包括:服务器获取待绑定车辆的车辆信息以及第二待绑定rfid标签的标识码,并将所述待绑定车辆的车辆信息与所述第二待绑定rfid标签的标识码绑定。

9.在第一个方面的一种实施方式中,手持终端将对应的垃圾运输车本次所运走建筑

垃圾的垃圾类别及第二重量信息上传到服务器中,包括:手持终端读取与垃圾运输车绑定的第二rfid标签的第二标识码,并根据所述第二标识码获得与所述第二标识码绑定的垃圾运输车的车辆信息;手持终端显示所述垃圾运输车的车辆信息,并接收经核对所述垃圾运输车的实际车辆信息与所述车辆信息一致后输入的所述垃圾运输车本次所运走建筑垃圾的垃圾类别及第二重量信息,并将输入的垃圾类别和第二重量信息上传至服务器中。

10.在第一个方面的一种实施方式中,手持终端在识别到与垃圾运输车绑定的第二rfid标签后,所述方法还包括:手持终端将对应的垃圾运输车本次所运走建筑垃圾的垃圾类别及第二重量信息写入到与所述垃圾运输车绑定的第二rfid标签中;rfid读卡器读取与所述垃圾运输车绑定的第二rfid标签,以获得所述垃圾类别及第二重量信息,其中,所述rfid读卡器位于所述垃圾运输车运走建筑垃圾的通行出口处;rfid读卡器将所述垃圾类别及所述第二重量信息传输至显示设备,以使工作人员基于显示设备上显示的垃圾类别、第二重量信息以及垃圾运输车本次实际运走的建筑垃圾的垃圾类别以及重量,控制所述垃圾运输车的本次通行。

11.在第一个方面的一种实施方式中,在服务器分别统计不同垃圾类别的建筑垃圾的减量数据之后,所述方法还包括:服务器根据不同垃圾类别的建筑垃圾的减量数据以及每一垃圾类别对应的系数信息,计算得到不同垃圾类别的建筑垃圾经再利用处理所创造的收益值,其中,所述收益值包括经济收益值和/或环保收益值。

12.在第一个方面的一种实施方式中,在服务器分别统计不同垃圾类别的建筑垃圾的减量数据之前,所述方法还包括:服务器创建建筑垃圾的垃圾类别,所述垃圾类别包括:无机非金属类、金属类、木材类、塑料类和其他类。

13.根据本技术实施例的第二个方面,提供了一种建筑垃圾的减量监控系统,包括:多个rfid标签,每一rfid标签与垃圾堆放点或垃圾运输车绑定,并固定在被绑定的垃圾堆放点或垃圾运输车周围,每一垃圾堆放点与建筑垃圾的其中一种垃圾类别对应;至少一个手持终端,用于在识别到目标区域内与垃圾堆放点绑定的第一rfid标签后,将对应的垃圾堆放点内所堆放建筑垃圾的第一重量信息上传到服务器中,以及在识别到与垃圾运输车绑定的第二rfid标签后,将对应的垃圾运输车本次所运走建筑垃圾的垃圾类别及第二重量信息上传到服务器中;服务器,用于根据手持终端上传的第一重量信息以及第二重量信息,分别统计不同垃圾类别的建筑垃圾的减量数据;其中,所述减量数据表征对目标区域内对应垃圾类别的建筑垃圾进行再利用处理的垃圾重量数据。

14.在第二个方面的一种实施方式中,所述至少一个手持终端还用于在识别到与垃圾运输车绑定的第二rfid标签后,将对应的垃圾运输车本次所运走建筑垃圾的垃圾类别及第二重量信息写入到与所述垃圾运输车绑定的第二rfid标签中;所述系统还包括:rfid读卡器,用于读取与所述垃圾运输车绑定的第二rfid标签,以获得所述垃圾类别及第二重量信息,其中,所述rfid读卡器位于所述垃圾运输车运走建筑垃圾的通行出口处;rfid读卡器还用于将所述垃圾类别及所述第二重量信息传输至显示设备,以使工作人员基于显示设备上显示的垃圾类别、第二重量信息以及垃圾运输车本次实际运走的建筑垃圾的垃圾类别以及重量,控制所述垃圾运输车的本次通行。

15.在本技术实施例提供的减量监控方法及系统的实施过程中,可以利用手持终端记录各垃圾堆放点所堆放的建筑垃圾的重量信息、记录垃圾运输车从垃圾堆放点运走的各类

别的建筑垃圾的重量信息以及记录垃圾运输车从垃圾处理厂运走的各类别的建筑垃圾的重量信息,服务器按照垃圾类别对手持终端上传的各重量信息进行统计汇总,获得目标区域内产生的建筑垃圾的减量数据。本技术方案能够解决对建筑工地施工产生的各种建筑垃圾进行再利用处理过程中的数据统计问题,对建筑垃圾的减量情况进行监控,还能为建筑工地的节能减排提供数据支持。

附图说明

16.此处所说明的附图用来提供对本技术的进一步理解,构成本技术的一部分,本技术的示意性实施例及其说明用于解释本技术,并不构成对本技术的不当限定。在附图中:

17.图1为本技术实施例提供的建筑垃圾的减量监控系统的示意图;

18.图2为本技术实施例提供的建筑垃圾的分类示意图;

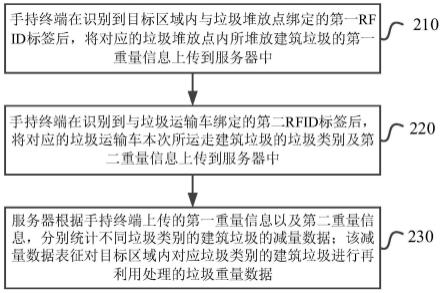

19.图3为本技术实施例提供的建筑垃圾的减量监控方法的流程图;

20.图4为本技术实施例提供的建筑垃圾的分类管理环节的示意图。

具体实施方式

21.以下结合附图对本技术的示例性实施例进行详细说明,显然,所描述的实施例仅是本技术的一部分实施例,而不是所有实施例的穷举。需要说明的是,在不冲突的情况下,本技术中的实施例及实施例中的特征可以相互组合。

22.本技术实施例提供一种建筑垃圾的减量监控方法及系统,该减量监控方法及系统,能够解决对建筑工地施工产生的各种建筑垃圾进行再利用处理过程中的数据统计问题,可以对建筑垃圾的减量情况进行有效监控,同时,还能为建筑工地的节能减排提供数据支持。

23.图1示出了本技术实施例提供的建筑垃圾的减量监控系统示意图,请参照图1,该系统包括:多个rfid标签110、至少一个手持终端120以及服务器130。每一rfid标签110与垃圾堆放点或垃圾运输车绑定,并固定在被绑定的垃圾堆放点或垃圾运输车周围。其中,每一垃圾堆放点与建筑垃圾的其中一种垃圾类别对应,建筑工地施工过程中产生的各种建筑垃圾将按照对应的垃圾类别投放到对应的垃圾堆放点处。垃圾运输车用于将建筑垃圾转运至目的地,垃圾运输车的数量为多个,其中,部分垃圾运输车用于将垃圾堆放点的建筑垃圾从垃圾堆放点运转至垃圾处理厂进行再利用处理,部分垃圾运输车用于将垃圾处理厂的建筑垃圾从垃圾处理厂运转至填埋场进行填埋处理。

24.可选的,在建筑垃圾转运过程中,实行专车专运,即同一辆垃圾运输车在任意一次转运建筑垃圾时仅运输属于同一垃圾类别的建筑垃圾,以便于下游的垃圾处理厂更精细化地按照分类对建筑垃圾进行处置。当然,不同批次转运的建筑垃圾的垃圾类别可以不同。

25.在本实施例中,提出对施工区域产生的建筑垃圾进行细分类。图2示出了本实施例提供的一种建筑垃圾的分类示例,分类原则主要基于建筑垃圾的物料特性和用途。在图2中,对其中不同维度的类别,又可以进一步展开,形成具有层次的树状分类体系。为便于展示,图2中仅对其中部分维度进行了详细展开。

26.如图2所示,将建筑垃圾的垃圾类别划分为五个一级类别,即五个大类,分别为:无机非金属类、金属类、木材类、塑料类和其他类;其中,无机非金属类划分为五个二级类别,

分别为:渣土类、混凝土类、砖瓦类、玻璃陶瓷类和其他类;其中,渣土类划分为五个三级类别,分别为:砂性土、粘性土、粉土、泥浆和其他;其中,砂性土划分为五个四级类别,分别为:砾砂、粗砂、中砂、细砂和粉砂;其中,砾砂划分为五个五级类别,分别为:密实、中密、稍密、松散和其他。

27.应当理解,上述图2所示的分类仅是为了阐述施工工地对建筑垃圾的垃圾类别进行细分类的其中一种实施方式,不能作为对本实施例的限定。施工工地可以按照施工项目的实际情况,因地制宜,结合图2的分类原则和分类方法,建立合适的树状分类体系,并布置相应的垃圾堆放点,每一垃圾堆放点对应一种垃圾类别,该垃圾堆放点仅堆放该种垃圾类别的建筑垃圾。施工工地内同一垃圾类别可以对应布置一个或多个垃圾堆放点。

28.进一步的,在本技术实施例提供的建筑垃圾的减量监控系统中,至少一个手持终端120用于在识别到目标区域内与垃圾堆放点绑定的第一rfid标签后,将对应的垃圾堆放点内所堆放建筑垃圾的第一重量信息上传到服务器130中,以及在识别到与垃圾运输车绑定的第二rfid标签后,将对应的垃圾运输车本次所运走建筑垃圾的垃圾类别及第二重量信息上传到服务器130中。其中,手持终端120的数量可以为多个,此时,可在项目工地设置多名文明施工员(或其他专职员工),每名文明施工员持有一手持终端120,同时,由于垃圾运输车还用于将垃圾处理厂的建筑垃圾运转至下游的填埋场,在垃圾处理厂内的工作人员也持有手持终端120,以识别出入垃圾处理厂的垃圾运输车上固定的rfid标签110。

29.目标区域可以是建筑工地的施工区域,也可以是其他需要进行建筑垃圾减量监控的区域。

30.服务器130用于根据手持终端120上传的第一重量信息以及第二重量信息,统计不同垃圾类别的建筑垃圾的减量数据。其中,该减量数据表征对目标区域内对应垃圾类别的建筑垃圾进行再利用处理的垃圾重量数据。

31.可选的,在建筑垃圾的减量监控系统中,还包括:rfid读卡器,rfid读卡器位于垃圾运输车运走建筑垃圾的通行出口处。可以在施工区域的通行出口处设置rfid读卡器,也可以在垃圾处理厂的通行出口处设置rfid读卡器,rfid读卡器与一显示设备相连。

32.手持终端用于在识别到与垃圾运输车绑定的第二rfid标签后,将对应的垃圾运输车本次所运走建筑垃圾的垃圾类别及第二重量信息写入到与该垃圾运输车绑定的第二rfid标签中;当垃圾运输车从通行出口处驶过时,rfid读卡器用于读取与该垃圾运输车绑定的第二rfid标签,以获得其中存储的垃圾类别及第二重量信息,并将读取的垃圾类别及第二重量信息传输至显示设备上进行显示。

33.位于通行出口处的工作人员基于显示设备上显示的垃圾类别、第二重量信息以及垃圾运输车本次实际运走的建筑垃圾的垃圾类别以及重量,控制该垃圾运输车的本次通行。如,当显示设备上显示的垃圾类别与垃圾运输车本次实际运走的建筑垃圾的垃圾类别不一致,和/或,显示设备上显示的第二重量信息与垃圾运输车本次实际运走的建筑垃圾的重量不一致时,不允许该垃圾运输车通行,当显示设备上显示的垃圾类别与垃圾运输车本次实际运走的建筑垃圾的垃圾类别一致,且显示设备上显示的第二重量信息与垃圾运输车本次实际运走的建筑垃圾的重量一致时,允许该垃圾运输车通行。

34.图3示出了本技术实施例提供的建筑垃圾的减量监控方法的流程图,该减量监控方法基于上述减量监控系统实施,请参照图3,该方法包括如下步骤:

35.步骤210:手持终端在识别到目标区域内与垃圾堆放点绑定的第一rfid标签后,将对应的垃圾堆放点内所堆放建筑垃圾的第一重量信息上传到服务器中。

36.步骤220:手持终端在识别到与垃圾运输车绑定的第二rfid标签后,将对应的垃圾运输车本次所运走建筑垃圾的垃圾类别及第二重量信息上传到服务器中。

37.步骤230:服务器根据手持终端上传的第一重量信息以及第二重量信息,分别统计不同垃圾类别的建筑垃圾的减量数据;该减量数据表征对目标区域内对应垃圾类别的建筑垃圾进行再利用处理的垃圾重量数据。

38.本实施例下文对上述步骤210-230的具体实施方式进行详细说明。

39.请参照图4,在本实施例中,建筑工地项目施工过程中,建筑垃圾的分类管理包括如下几个环节:

40.1、建筑垃圾分类预估

41.在建筑工地项目立项后,对施工区域可能产生的建筑垃圾进行预估,根据预估情况确定该施工区域内可能产生的建筑垃圾的垃圾类别,并按照确定的垃圾类别规划施工区域内的垃圾堆放点,每一垃圾堆放点对应建筑垃圾的其中一种垃圾类别。

42.在规划好每一垃圾堆放点的垃圾类别后,有利于之后对建筑垃圾进行分类收集、分类转运及分类再利用处理等。

43.2、rfid标签绑定

44.管理人员通过账户、密码登录服务器上搭建的建筑垃圾减量监控云平台,在登录后,通过云平台添加该项目的建筑垃圾的垃圾类别,服务器根据管理人员的操作创建建筑垃圾的垃圾类别。在一种实施例中,创建的垃圾类别包括:无机非金属类、金属类、木材类、塑料类和其他类,在创建的上述五大类的基础上,还可以进一步创建更细化的分类。

45.在每一垃圾堆放点处固定一rfid标签,并将该rfid标签与该垃圾堆放点绑定。在该方法中,将rfid标签与垃圾堆放点绑定的过程如下:服务器获取第一待绑定rfid标签的标识码以及待绑定垃圾堆放点对应的垃圾类别,并将待绑定垃圾堆放点的垃圾类别与第一待绑定rfid标签的标识码绑定。

46.可选的,rfid标签为范围感应标签,手持终端可在一定范围内感应到该rfid标签,并读取其标识码,手持终端将读取的第一待绑定rfid标签的标识码发送至服务器中。当然,服务器也可以通过其他方式获取第一待绑定rfid标签的标识码,例如可以通过人工输入的方式获取该标识码(如管理人员在云平台的页面中输入第一待绑定rfid标签的标识码)。

47.管理人员在登录云平台后,通过云平台添加该项目所规划的各个垃圾堆放点,并录入相应的垃圾类别信息及需要绑定的rfid标签的标识码信息。云平台在获取到每一垃圾堆放点的垃圾类别和每一垃圾堆放点所要绑定的rfid标签的标识码后,将rfid标签与垃圾堆放点绑定。

48.同样的,在每一垃圾运输车上固定一rfid标签,并将该rfid标签与该垃圾运输车绑定。在该方法中,将rfid标签与垃圾运输车绑定的过程如下:服务器获取待绑定车辆的车辆信息以及第二待绑定rfid标签的标识码,并将待绑定车辆的车辆信息与第二待绑定rfid标签的标识码绑定。

49.可选的,手持终端可在一定范围内感应到该rfid标签,并读取其标识码,手持终端将读取的第二待绑定rfid标签的标识码发送至服务器中。当然,服务器也可以通过其他方

式获取第二待绑定rfid标签的标识码,例如可以通过人工输入的方式获取该标识码(如管理人员在云平台的页面中输入第二待绑定rfid标签的标识码)。

50.管理人员通过云平台添加用于运输该项目产生的建筑垃圾的各个垃圾运输车的车辆信息,车辆信息包括车辆的基础信息,包括但不限于车辆号牌、车辆型号、车辆颜色、车辆规格参数中的一项或多项。云平台在获取到每一垃圾运输车的车辆信息和每一垃圾运输车所要绑定的rfid标签的标识码后,将rfid标签与垃圾运输车绑定。

51.3、建筑垃圾分类投放

52.该项目中产生的建筑垃圾按照预先规划的垃圾堆放点进行垃圾分类投放。

53.文明施工员通过手持终端上的app,输入该项目的专属账号和密码,登录建筑垃圾减量监控云平台。进行垃圾投放时,工地内的文明施工员通过手持终端识别施工区域内与该垃圾堆放点绑定的第一rfid标签,通过称重设备(如地磅)获取该垃圾堆放点所堆放建筑垃圾的第一重量信息,并将第一重量信息录入到云平台中。

54.在一种具体实施方式中,手持终端读取与垃圾堆放点绑定的第一rfid标签的第一标识码,并根据第一标识码获得与第一标识码绑定的垃圾堆放点的垃圾类别,该垃圾类别可以是从云平台中获取,也可以是从本地存储的列表(列表中记录该项目中每一垃圾堆放点的垃圾类别与绑定的rfid标签的标识码的对应关系)中获取。手持终端显示垃圾类别,文明施工员核对该垃圾堆放点所堆放建筑垃圾的实际垃圾类别与绑定的垃圾类别是否一致,若一致,则输入此垃圾堆放点所堆放建筑垃圾的第一重量信息,手持终端将获得的第一重量信息上传至云平台中。

55.各个垃圾堆放点所堆放的建筑垃圾,部分进行就地再利用(为第一次减量处理),部分由垃圾运输车转运至下游的垃圾处理厂进行再利用处理(为第二次减量处理)。垃圾运输车运走的某垃圾类别的建筑垃圾的重量与垃圾堆放点收集的同一垃圾类别的建筑垃圾的重量之差为就地再利用处理过程中建筑垃圾的减量数据。

56.4、建筑垃圾分类转运

57.垃圾运输车将建筑垃圾从垃圾堆放点运离时,文明施工员通过手持终端识别与垃圾运输车绑定的第二rfid标签,通过称重设备(如地磅)获取该垃圾运输车本次所运走建筑垃圾的第二重量信息,并将第二重量信息以及该垃圾运输车本次所运走建筑垃圾的垃圾类别录入到云平台中。

58.在一种具体实施方式中,手持终端读取与垃圾运输车绑定的第二rfid标签的第二标识码,并根据第二标识码获得与第二标识码绑定的垃圾运输车的车辆信息,该车辆信息可以是从云平台获取,也可以是从本地获取。手持终端显示垃圾运输车的车辆信息,文明施工员核对垃圾运输车的实际车辆信息与绑定的车辆信息是否一致,若一致,则录入此垃圾运输车本次所运走建筑垃圾的垃圾类别以及第二重量信息,手持终端将获得的垃圾类别以及第二重量信息上传至云平台中。

59.可选的,手持终端在将获得的垃圾类别以及第二重量信息上传至云平台中的同时,还将获得的垃圾类别以及第二重量信息写入到与该垃圾运输车绑定的第二rfid标签中;在垃圾运输车驶离的通行出口处设置rfid读卡器,当垃圾运输车从通行出口处驶过时,rfid读卡器读取与该垃圾运输车绑定的第二rfid标签,以获得其中存储的垃圾类别及第二重量信息,并将读取的垃圾类别及第二重量信息传输至显示设备上进行显示。

60.位于通行出口处的工作人员基于显示设备上显示的垃圾类别、第二重量信息以及垃圾运输车本次实际运走的建筑垃圾的垃圾类别以及重量,控制该垃圾运输车的本次通行。当显示设备上显示的垃圾类别与垃圾运输车本次实际运走的建筑垃圾的垃圾类别一致,且显示设备上显示的第二重量信息与垃圾运输车本次实际运走的建筑垃圾的重量一致时,允许该垃圾运输车通行。

61.垃圾运输车用于将某一类别的建筑垃圾从施工区域的垃圾堆放点转运至垃圾处理厂进行再利用处理,以及将某一类别的建筑垃圾从垃圾处理厂转运至其他地点(如填埋场、暂存场等)进行处理。当垃圾运输车将建筑垃圾从垃圾处理厂运离时,垃圾处理厂中的手持终端及rfid读卡器同样按照上述实施方式进行操作,在此不赘述。

62.5、建筑垃圾分类处置

63.建筑垃圾分类处置包括就地再利用处置和垃圾处理厂的再利用处理,例如,转运至垃圾处理厂的渣土类建筑垃圾,垃圾处理厂可以通过资源再利用,通过混合其他材料,形成建筑所需的混凝土。在垃圾处理厂中通过对建筑垃圾进行再利用,进一步减少了建筑垃圾的排放。

64.服务器可以根据垃圾运输车从垃圾处理厂运离的不同类别的建筑垃圾的重量信息以及垃圾运输车转运至垃圾处理厂的不同类别的建筑垃圾的重量信息,计算其差值,以获得不同垃圾类别的建筑垃圾在垃圾处理厂的再利用处理环节中的减量数据。

65.6、建筑垃圾分类减量分析

66.服务器根据手持终端上传的第一重量信息以及第二重量信息,分别统计不同垃圾类别的建筑垃圾的减量数据,其中,第一重量信息为各垃圾堆放点处所堆放的建筑垃圾的重量,第二重量信息为垃圾运输车(从垃圾堆放点或从垃圾处理厂)每次运走的建筑垃圾的重量。该减量数据包括不同类别的建筑垃圾在施工区域内就地再利用处理的减量数据以及不同类别的建筑垃圾在垃圾处理厂进行二次再利用处理的减量数据。

67.在服务器统计不同垃圾类别的建筑垃圾的减量数据之后,本实施例提供的减量监控方法还包括:

68.服务器根据不同垃圾类别的建筑垃圾的减量数据以及每一垃圾类别对应的系数信息,计算得到不同垃圾类别的建筑垃圾经再利用处理所创造的收益值,其中,收益值包括经济收益值和/或环保收益值。

69.在服务器中,预先配置每一垃圾类别所对应的系数信息,该系数信息包括经济系数和/或环境系数。该经济系数反映对该垃圾类别的建筑垃圾进行再利用处理后所产生的经济效益,例如,一吨金属类建筑垃圾再利用后,可以节省采购一吨金属的费用,通过将减量数据与经济系数相乘,可以获得该垃圾类别的建筑垃圾经再利用处理所创造的经济收益值。该环境系数反映对该垃圾类别的建筑垃圾进行再利用处理后对大气/环境污染产生的减少效应,例如,一吨砖瓦类建筑垃圾再利用后,可以减少一吨砖瓦类建筑垃圾被填埋后给大气和环境带来的污染,通过将减量数据与环境系数相乘,可以获得该垃圾类别的建筑垃圾经再利用处理所创造的环保收益值。

70.综上所述,本实施例提供的减量监控方法及系统,能够解决对建筑工地施工产生的各种建筑垃圾进行再利用处理过程中的数据统计问题,可以对建筑垃圾的减量情况进行有效监控,同时,还能为建筑工地的节能减排提供数据支持。此外,通过预先配置系数信息,

还可以根据系数信息和减量数据为工地建筑垃圾再利用产生的经济价值及环保价值提供数据支持。由于在建筑垃圾产生后的各个环节中,均是按照相应的垃圾类别对建筑垃圾进行分类投放、分类转运及分类减量分析,进而可以实现建筑垃圾的精细化管理及减量监控。

71.本领域内的技术人员应明白,本技术的实施例可提供为方法、系统、或计算机程序产品。因此,本技术可采用完全硬件实施例、完全软件实施例、或结合软件和硬件方面的实施例的形式。而且,本技术可采用在一个或多个其中包含有计算机可用程序代码的计算机可用存储介质(包括但不限于磁盘存储器、cd-rom、光学存储器等)上实施的计算机程序产品的形式。

72.本技术是参照根据本技术实施例的方法、设备(系统)、和计算机程序产品的流程图和/或方框图来描述的。应理解可由计算机程序指令实现流程图和/或方框图中的每一流程和/或方框、以及流程图和/或方框图中的流程和/或方框的结合。可提供这些计算机程序指令到通用计算机、专用计算机、嵌入式处理机或其他可编程数据处理设备的处理器以产生一个机器,使得通过计算机或其他可编程数据处理设备的处理器执行的指令产生用于实现在流程图一个流程或多个流程和/或方框图一个方框或多个方框中指定的功能的装置。

73.这些计算机程序指令也可存储在能引导计算机或其他可编程数据处理设备以特定方式工作的计算机可读存储器中,使得存储在该计算机可读存储器中的指令产生包括指令装置的制造品,该指令装置实现在流程图一个流程或多个流程和/或方框图一个方框或多个方框中指定的功能。

74.这些计算机程序指令也可装载到计算机或其他可编程数据处理设备上,使得在计算机或其他可编程设备上执行一系列操作步骤以产生计算机实现的处理,从而在计算机或其他可编程设备上执行的指令提供用于实现在流程图一个流程或多个流程和/或方框图一个方框或多个方框中指定的功能的步骤。

75.尽管已描述了本技术的优选实施例,但本领域内的技术人员一旦得知了基本创造性概念,则可对这些实施例作出另外的变更和修改。所以,所附权利要求意欲解释为包括优选实施例以及落入本技术范围的所有变更和修改。

76.显然,本领域的技术人员可以对本技术进行各种改动和变型而不脱离本技术的精神和范围。这样,倘若本技术的这些修改和变型属于本技术权利要求及其等同技术的范围之内,则本技术也意图包含这些改动和变型在内。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1