一种基于物联网的电力作业安全监测及智能风险识别方法与流程

:

1.本发明应用于电力行业的电力电缆隧道、地下变电站等密闭空间作业场景下的作业人员安全监测及智能风险识别,以保障人员作业安全。

背景技术:

2.目前在电力行业中,电缆隧道、地下变电站等地下电力设施场所,空间狭小,有毒气体、氧气含量低、水浸、倒灌等状况需及时监测预警,并有强磁场干扰、还有漏电触电等安全风险,严重情况下,还有火灾等情况发生,作业环境复杂,尤其在故障检修、事故救援等情况下,通信很难保证,地下的状况无法准确判断,且信息交互便捷性不够,后方作业管控中心对现场作业情况无法及时掌握,不能为前方提供可靠、及时的信息保障支撑,更无法做出及时、科学、准确的应急处置决策,现场抢修人员对突发情况不能有效应对。

3.因此,本发明的针对电力电缆隧道、地下变电站等密闭空间的作业人员安全监测及智能风险识别方法,解决在电力电缆隧道内人员作业过程中的语音通讯、实时定位、实时视频回传的问题,实现人员生命体征监测、环境监测,在作业过程中进行风险识别,及时进行预警、应急告警和发出紧急求救,并根据相关告警自动关联紧急救援及处置措施,提前采取防范措施,以快速应对现场突发风险情况,为密闭空间电力作业及应急处置过程中人员安全提供安全保障和技术支持,保障作业人员的安全以及作业的顺利进行。

技术实现要素:

4.本发明为了解决上述问题,提出了一种基于物联网的电力作业安全监测及智能风险识别方法。

5.一种基于物联网的电力作业安全监测及智能风险识别方法,其特征在于,包括如下步骤:

6.步骤1,在电力电缆隧道、地下变电站作业场景下,利用便携组合式通信装置在现场部署通信网络及监测点,实现作业现场通信网络全覆盖;现场便携组合式监测装置包括物联网网关,使用wifi、zigbee、lora、蓝牙中的一种或多种通信协议进行通信网络构建。

7.步骤2,利用球形自适应监测模块,对作业环境进行检测,获取各个环境要素,通过搭建的通信网络将数据实时上传到地面操作平台端进行分析,其中环境要素包括温湿度、氧气浓度、二氧化碳浓度、一氧化碳浓度、甲烷浓度。

8.步骤3,地面操作平台端根据环境要素,确定环境影响因子,并且根据环境影响因子确定环境对作业人员的影响,向作业人员发出提示或警告。

9.步骤4,地面操作平台端将现场发电机、现场通风机、现场应急照明装置接入通信网络,对上述现场设备的运行状态进行实时监测和控制,根据环境影响因子控制自动开启或关闭上述现场设备,并能根据环境影响因子控制通风机自动调节作业环境的通风量。

10.步骤5,作业人员佩戴可穿戴型人体监测设备、智能安全帽、智能眼镜;通过可穿戴型人体监测设备实现对作业人员的生命体征进行实时监测,生命体征包括血压、心率、体

温、脉搏、动脉氧饱和度;智能安全帽由智能头灯、摄像机、北斗定位装置和报警组件组成,实现照明、人员定位、视频采集、声光电报警提示的功能。

11.本发明提供的基于物联网的电力作业安全监测及智能风险识别方法,通过自适应频段算法自动识别并规避干扰信号,有效提高了通信的效率,根据环境影响因子确定环境对作业人员的影响,及时向作业人员发出提示或警告,有效保护了作业人员人身安全,地面端可进行全程监测与分析,及时将风险及预警情况通知并推送给隧道作业人员,给以相应预警提示,并匹配相应应急措施,进行紧急防范与救援。对作业人员生命体征监测、对作业环境监测,作业过程中进行风险识别,及时进行预警,根据预警情况自动关联紧急救援及处置措施,提前防范,以快速应对现场突发风险情况,为密闭空间电力作业及应急处置过程中人员安全提供安全保障和技术支撑,从而保障作业人员安全。

附图说明:

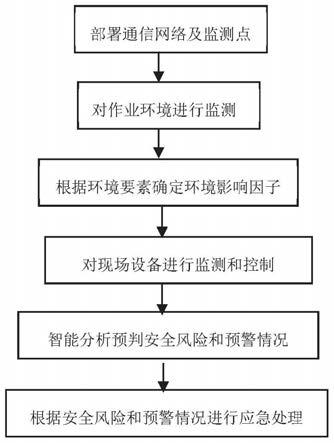

12.图1为基于物联网的电力作业安全监测及智能风险识别方法。

具体实施方式:

13.下面结合附图及具体实施方式对本发明作进一步的说明。

14.图1示出了基于物联网的电力作业安全监测及智能风险识别方法。

15.本发明公开了一种基于物联网的电力作业安全监测及智能风险识别方法,具体通过以下步骤实现:

16.步骤1,在电力电缆隧道、地下变电站作业场景下,利用便携组合式通信装置在现场部署通信网络及监测点,实现作业现场通信网络全覆盖;现场便携组合式监测装置包括物联网网关,使用wifi、zigbee、lora、蓝牙中的一种或多种通信协议进行通信网络构建。

17.可选地,在步骤1中部署通信网络之前,使用便携组合式通信装置,自动对现场环境进行频谱扫描,采用自适应频段算法,对干扰信号进行自动识别及规避;其中自适应频段算法为:在无线工作环境中,通过频谱扫描完成网络带宽内的无线信号频谱扫描,监测频段内的频谱占用情况,发现系统中存在的干扰源,计算出干扰源所在的频段,当干扰源的频段与预设工作频段相同时,以固定的频率间隔,从干扰频段向下或向上跳频,寻找新频段作为的工作频段,从而实现干扰信号的自动规避。

18.步骤2,利用球形自适应监测模块,对作业环境进行检测,获取各个环境要素,通过搭建的通信网络将数据实时上传到地面操作平台端进行分析,其中环境要素包括温湿度、氧气浓度、二氧化碳浓度、一氧化碳浓度、甲烷浓度。

19.可选地,步骤2中,球形自适应监测模块由动力驱动装置、补光灯、摄像机、温湿度传感器、气体检测传感器组成,球形自适应监测模块使用动力驱动装置在作业空间内预设的监测点之间移动,能够获取作业环境中不同的环境要素,将多个监测点中的每一个环境要素分别进行汇总,使用线性统计的方法,得到每一个环境要素的平均环境要素,将每一个平均环境要素发送至地面操作平台端进行分析。

20.步骤3,地面操作平台端根据环境要素,确定环境影响因子,并且根据环境影响因子确定环境对作业人员的影响,向作业人员发出提示或警告。

21.可选地,步骤3中,位于地面操作平台端的服务器根据多个平均环境要素,计算得

出当前作业环境的影响因子x,环境影响因子越大,则表示当前的作业环境越差,环境对作业人员的影响越大,反之,则表示当前作业环境越好,环境对作业人员的影响影响越小;具体为:

22.x=|t-26.5|+(1-m)

2-1/p1+βp2;

23.其中,t为温度,m为湿度,p1为氧气浓度,p2为有害气体的浓度,t、m、p1、p2均为平均环境要素,β为有害气体气体浓度评价因子,根据测得的有害气体种类进行不同的调整,其中有害气体包括二氧化碳、一氧化碳、甲烷中的一种或多种。

24.位于地面操作平台端的服务器根据环境影响因子确定环境对作业人员的影响,从而向作业人员发出提示或警告。

25.可选地,对作业环境进行适度度评级,可根据温湿度、氧气浓度、二氧化碳浓度、一氧化碳浓度、甲烷浓度等多个环境要素给出1~5级评分,分为完全不适宜、重度不适宜、轻度不适宜、适宜、舒适,并以红、橙、黄、浅绿、绿色进行色彩标识。

26.步骤4,地面操作平台端将现场发电机、现场通风机、现场应急照明装置接入通信网络,对上述现场设备的运行状态进行实时监测和控制,根据环境影响因子控制自动开启或关闭上述现场设备,并能根据环境影响因子控制通风机自动调节作业环境的通风量;

27.可选地,地面操作平台端具有语音识别控制模块和人脸识别模块,通过语音识别和人脸识别对控制人员进行双重身份安全认证。

28.步骤5,对作业人员生命体征进行监测,结合环境影响因子、人员生命体征数据综合进行分析,智能分析预判作业人员的安全风险和预警情况,及时将安全风险和预警情况推送给隧道作业人员,根据安全风险和预警情况匹配相应的应急处理预案,进行相应的应急处理。

29.可选地,步骤5中,作业人员佩戴可穿戴型人体监测设备、智能安全帽、智能眼镜;通过可穿戴型人体监测设备实现对作业人员的生命体征进行实时监测,生命体征包括血压、心率、体温、血氧饱和度;智能安全帽由智能头灯、摄像机、北斗定位装置和报警组件组成,实现照明、人员定位、视频采集、声光电报警提示的功能。

30.可选地,步骤5中,根据监测到的作业人员的生命体征,绘制作业人员的生命体征的变化曲线,结合预设的幽闭空间中作业人员承载力模型,识别人员身体异常风险情况并进行告警。

31.可选地,步骤5中,根据监测到的作业人员的生命体征,绘制作业人员在幽闭空间下的生命体征的变化曲线,结合幽闭空间中作业人员承载力模型,动态识别人员身体异常风险情况并进行告警,包括使用图像识别技术及边缘计算技术,根据典型风险识别模型,并结合环境监测数据、人员生命体征数据等综合进行分析预判。

32.可选地,步骤5中,根据安全风险和预警情况匹配相应的应急处理预案,进行相应的应急处理,包括启动应急处理机制,利用预设的紧急响应数据库,进行策略匹配,匹配相应的应急处理预案,进行相应的应急处理。

33.本发明提供的基于物联网的电力作业安全监测及智能风险识别方法,通过自适应频段算法自动识别并规避干扰信号,根据环境影响因子确定环境对作业人员的影响,及时向作业人员发出提示或警告,有效保护了作业人员人身安全,地面端可进行全程监测与分析,及时将风险及预警情况通知并推送给隧道作业人员,给以相应预警提示,并匹配相应应

急措施,进行紧急防范与救援。

34.综上所述,尽管本发明的基本结构、原理、方法通过以上实例予以具体阐述,但不能认定本发明的具体实施只局限于这些说明。对于本发明所属技术领域的普通技术人员来说,在不脱离本发明构思的前提下,还可以做出若干简单推演或替换。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1