基坑跳仓法施工中目标开挖方案的确定方法与流程

1.本发明涉及建筑施工技术领域,具体地指一种基坑跳仓法施工中目标开挖方案的确定方法。

背景技术:

2.既有运营隧道长距离下卧于新建基坑以下时,新建基坑土方开挖与施工对下卧地铁隧道影响范围大,扰动效应强,既有地铁隧道结构将不可避免地产生附加内力和变形,尤其是软土地区,长距离下卧隧道结构变形问题将更加显著。如果地铁上方区域的基坑设计、施工不当,基坑施工过程中长距离下卧隧道则可能因上浮变形过大而导致结构破损,威胁地铁运营安全。因此,研究软土基坑开挖卸荷对长距离下卧地铁隧道的变形影响机制与控制措施,保护地铁盾构隧道结构安全与运行正常,是一个急需解决、意义重大的课题。

技术实现要素:

3.本发明的目的在于解决既有地下结构上方进行基坑跳仓法施工时目标开挖方案难确定的问题,提供一种基坑跳仓法施工中目标开挖方案的确定方法,包括以下步骤:

4.确定拟开挖的基坑的地层特征;

5.确定基坑的几何尺寸;

6.根据基坑的几何尺寸,利用跳仓法确定多种基坑开挖方案;

7.基于基坑的几何尺寸和地层特征建立有限元模型,利用有限元模型模拟上一个步骤所拟定的多种基坑开挖方案,并计算出执行每种基坑开挖方案时基坑下方的既有地下结构的隆起变形量,其中最小隆起变形量所对应的基坑开挖方案即为目标开挖方案;

8.判断隆起变形量是否满足要求:

9.若不满足要求,则调整仓位宽度和/或单次开挖的仓位数量,以拟定新的基坑开挖方案,返回至上一个步骤;

10.若满足要求,则确定满足要求的最小隆起变形量对应的基坑开挖方案为目标开挖方案。

11.进一步,所述有限元模型包括小应变硬化土模型。

12.进一步,所述小应变硬化土模型的力学参数包括:

13.第一力学参数,包括土体有效黏聚力c

′

、有效内摩擦角参考割线模量和破坏比rf;

14.第二力学参数,包括正常固结条件下静止侧压力系数k0、刚度应力水平相关幂指数m、加卸载泊松比v

ur

、参考应力p

ref

和土的剪胀角ψ;及

15.第三力学参数,包括小应变刚度试验的参考初始模量和割线剪切模量衰减到初始剪切模量70%时所对应的剪应变γ

0.7

。

16.进一步,所述地层特征包括基坑所在场地地层的土体类型、分层厚度和土体基本

力学参数。

17.进一步,利用跳仓法确定多种基坑开挖方案的具体过程为:根据基坑的几何尺寸,将基坑按照多种不同数量或宽度的仓位进行划分,得到多种仓位划分方案;对于所述多种仓位划分方案,针对其中每种仓位划分方案,均进行:每次开挖时选择开挖一个仓位进行跳仓施工或者每次开挖时同时选择开挖两个以上间隔的仓位进行跳仓施工,即得到所述多种基坑开挖方案。

18.进一步,调整基坑开挖方案的具体过程为:调整仓位划分方案中仓位的数量或宽度,和/或每次开挖的仓位数量。

19.进一步,每种仓位划分方案是沿所述基坑的长度方向将基坑按照不同数量或宽度的仓位进行划分。

20.进一步,所述既有地下结构为隧道。

21.进一步,还包括对所述隧道的隆起变形量的监测步骤:

22.基准点布置:沿隧道长度方向在隧道受影响范围以外设置多个基准点;

23.测点布置:沿隧道长度方向间隔设置多个监测面,每个监测面对应隧道的顶部、帮部两端及轨枕两端分别设置有测点;

24.监测仪器布置:沿隧道长度方向间隔设置多台全站仪,覆盖所有测点。

25.上述进一步方案的有益效果是:通过对隧道的隆起变形量进行现场监测,可与限元模型模拟并计算出的隆起变形量进行比对,验证模型的合理性,保证基坑开挖过程中隧道结构安全与地铁运行正常。

26.本发明的有益效果是:利用有限元模型模拟多种基坑开挖方案并计算出对应基坑开挖方案的既有地下结构的隆起变形量,最小的隆起变形量对应的基坑开挖方案即目标开挖方案。在控制施工成本的基础上,充分利用软土的流变特征和基坑的时空效应,通过跳仓开挖控制下卧既有地铁盾构隧道变形。通过调整仓位宽度和单次开挖的仓位数量,利用工程实践验证模型的合理性,进一步确定目标开挖方案,保护地铁盾构隧道结构安全与运行正常。

附图说明

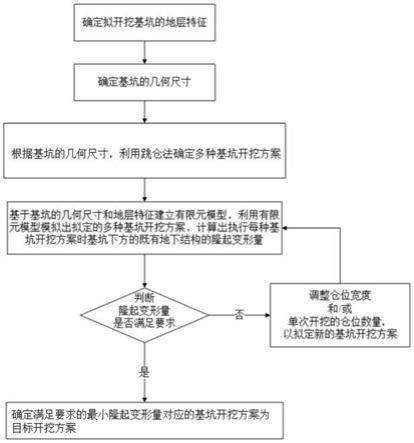

27.图1为本发明基坑跳仓法施工中目标开挖方案的确定方法的流程结构示意图。

28.图2为本发明基坑跳仓法施工中目标开挖方案的确定方法的拟开挖的基坑的平面示意图。

29.图3为图2中基坑所在场地的地层断面示意图。

30.图4为本发明的方法中拟定的一种基坑开挖方案的平面结构示意图。

31.图5为本发明的方法中有限元模型的结构示意图。

32.图6为本发明的方法中利用有限元模型计算出的多种基坑开挖方案对应隧道的隆起变形量的示意图。

33.图7为本发明的方法中监测隧道的隆起变形量的测点的布置位置示意图。

34.图中;1-基坑;2-左线隧道;3-右线隧道;4-仓位;5-拉森钢板桩;6-测点。

具体实施方式

35.以下结合附图1至附图7和具体实施例对本发明作进一步的详细描述。

36.需要说明的是,本发明的目的在于解决既有地下结构上方进行基坑跳仓法施工时目标开挖方案难确定的问题,而本实施例的既有地下结构为隧道,特别是常见的双隧道,但在实际应用中,既有地下结构还可以是其他结构,比如地铁站。

37.如图1所示的基坑跳仓法施工中目标开挖方案的确定方法,包括以下步骤:

38.步骤1、确定拟开挖的基坑1的地层特征,地层特征包括基坑1所在场地地层的土体类型、分层厚度和土体基本力学参数。以深圳某基坑1为例,根据勘察报告,可以确定基坑1所在场地地层的土体类型有填石、淤泥质土、黏土、砾砂、砾质黏性土、花岗岩等。分层厚度如图3所示。土体基本力学参数通过现场原位试验及室内试验确定,土体基本力学参数如表1所示。

39.表1基坑所在场地地层的土体基本力学参数

[0040][0041][0042]

步骤2、确定基坑1的基本几何尺寸和隧道的埋深。

[0043]

如图2、图3所示,根据现场勘察,基坑1长120m,宽40m,开挖深度共计12.5m;隧道分左线隧道2和右线隧道3,分别埋深在-11.4和-12.6左右。

[0044]

步骤3、根据基坑1几何尺寸进行仓位4划分,拟定出不同的仓位4的宽度和不同的单次开挖的仓位4的数量对应的多种初步基坑开挖方案。

[0045]

如图4所示,沿基坑1的长度方向(即隧道的长度方向)设置拉森钢板桩5将基坑1分为沿其宽度方向排列的2个区域,即左线隧道2和右线隧道3分别对应一个区域,沿基坑1的长度方向将每个区域分为若干个仓位4。每个仓位4沿基坑1的长度方向上的距离为仓位4的宽度。每个仓位4的宽度为基坑1的长度的1/30~1/20,比如,仓位4的宽度可以是4m、5m或6m。在本实施例中,图4中所示的每个仓位4的宽度为4m。

[0046]

为分析开挖顺序对隧道隆起的影响,基坑1开挖方案不仅包括不同的仓位4宽度对应的基坑跳仓法开挖方案,还包括不同的单次开挖的仓位4数量对应的基坑跳仓法开挖方案。比如,采用跳仓法每次开挖一个仓位的基坑开挖方案。采用跳仓法每次同时开挖两个仓位4的基坑开挖方案。采用跳仓法每次同时开挖三个仓位4或更多仓位的基坑开挖方案。具体的开挖方案对应的施工工况如表2所示。

[0047]

表2不同开挖方案对应的施工工况

[0048]

开挖方案跳仓仓位4的宽度(m)单次开挖的仓位4数量1-612模拟413模拟424模拟435模拟526模拟62

[0049]

上述表2中,除第一开挖方案不采用跳仓法施工外,其余开挖方案均采用跳仓法施工。其中,以方案1为例,其仓位4的宽度为6米,每次开挖1个仓位4。以方案3为例,其仓位4的宽度为4米,每次开挖2个仓位4。

[0050]

如图4所示,先进行右线隧道3上方的基坑1开挖施工,再进行左线隧道2上方的基坑1开挖施工。右线隧道3上方基坑1开挖施工时,采用仓位4的宽度设置为4米,并同时开挖两个仓位4的基坑跳仓法开挖方案,其中,同时开挖的两个仓位4之间间隔11个仓位4。

[0051]

步骤4、基于基坑1的几何尺寸和地层特征建立有限元模型,利用有限元模型模拟出拟定的多种基坑开挖方案,并利用有限元模型模拟计算出执行每种基坑开挖方案时基坑1下方的隧道的隆起变形量,如图5所示为建立的基坑1和隧道的有限元模型。有限元模型包括小应变硬化土模型(hhs模型)和mohr-coulomb弹塑性模型(mc模型),其中,hhs模型适用于软土,mc模型适用于岩石和其他土体。由于两种本构模型(hhs模型和mc模型)对土体的适用性不同,因此对于不同土体使用不同的本构模型。通过现场原位试验或室内试验确定有限元模型的力学参数。

[0052]

其中,小应变硬化土模型的力学参数包括:第一力学参数、第二力学参数及第三力学参数。

[0053]

其中,第一力学参数包括通过对原状土样进行土体三轴固结排水剪切试验获取土体的土体有效黏聚力c

′

、有效内摩擦角参考割线模量和破坏比rf。第一力学参数还包括通过对原状土样进行三轴固结排水加载-卸载-再加载试验获取土体的参考加卸载模量第一力学参数还包括通过对原状土样进行标准固结试验获取的参考切线模量

[0054]

第二力学参数包括正常固结条件下静止侧压力系数k0、刚度应力水平相关幂指数m、加卸载泊松比v

ur

、参考应力p

ref

和土的剪胀角ψ。

[0055]

第三力学参数包括小应变刚度试验的参考初始模量和割线剪切模量衰减到初始剪切模量70%时所对应的剪应变γ

0.7

。

[0056]

其中,通过对土体进行共振柱试验,获取土体初始剪切模量g0,利用下式反算出参

考初始模量

[0057][0058]

通过三轴固结不排水剪切试验获取力学参数c、及σ

′1;利用下式计算出剪应变γ

0.7

:

[0059][0060]

式中,c表示土体粘聚力,表示土体内摩擦角,σ

′1表示土体试样破坏时的第一有效主应力。

[0061]

需要说明的是,参考割线模量也可通过室内试验获取,并通过公式:

[0062][0063][0064]

计算出参考切线模量和参考加卸载模量下表3中列举出本实施例的hss模型和mohr-coulomb模型的相应土体参数。

[0065]

表3 hss模型和mc模型的土体参数

[0066][0067][0068]

步骤5、判断隆起变形量是否满足要求,即判断隆起变形量是否小于20mm(行业规范要求隆起变形量小于20mm):

[0069]

若不满足要求,则调整仓位4的宽度和/或单次开挖的仓位4的数量,以拟定新的基坑1开挖方案,返回至步骤4;

[0070]

若满足要求,则确定满足要求的最小隆起变形量对应的基坑1开挖方案为目标开挖方案。

[0071]

结合表2和图6所示,方案1对应的隧道的隆起变形量最大,而方案3对应的隆起变形量最小,因此,方案3为最优开发方案,即仓位4的宽度为4米,每次同时开挖2个仓位4对应的开挖方案。

[0072]

如图7所示,为了验证开挖方案的合理性,还包括对隧道的隆起变形量的监测验证步骤:

[0073]

基准点布置:沿隧道长度方向在隧道受影响范围以外设置多个基准点,具体的,本实施例的隧道为东西走向,左线隧道2的东边和西边分别设置3个基准点,右线隧道3的东边和西边也分别设置3个基准点。所有的基准点均设置在隧道受影响范围以外,以确保基准点准确性。

[0074]

测点布置:沿隧道的长度方向间隔拟定53个监测面,每个监测面与隧道的长度方向垂直,每个隧道对应的监测面包括5个测点,图7所示为左线隧道2的一个监测面上的5个测点的位置分布示意图,该5个测点分别对应设置在左线隧道2的顶部、帮部两端及轨枕两端,由于本实施例的隧道为双隧道,因此左线隧道2和右线隧道3分别拟定有53个监测面,左线隧道2和右线隧道3上的测点总数为530个。测点从距离基坑1围护桩距离8d处开始布置,其中,d为隧道直径。

[0075]

监测仪器布置:左线隧道2和右线隧道3内分别沿各自长度方向设置3台全站仪,覆盖上述所有测点。

[0076]

以上仅是本发明的优选实施方式,本发明的保护范围并不仅局限于上述实施例,凡属于本发明思路下的技术方案均属于本发明的保护范围。应当指出,对于本技术领域的普通技术人员来说,在不脱离本发明原理前提下的若干改进和润饰,同样也应视为本发明的保护范围。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1