一种基于多模态时空数据的大学校园户外公共空间优化方法

1.本发明涉及公共空间优化领域,具体的是一种基于多模态时空数据的大学校园户外公共空间优化方法。

背景技术:

2.公共空间作为民众共同使用的空间,为人的日常生活提供路径、交流场所与社交舞台,建筑学界对于城市公共空间形态与活力的关注由来已久。在城市建设走向精细化发展的背景之下,大学校园可以成为城市设计的试验田,有效地探索城市公共空间提升的新途径。

3.在以往的大学校园规划设计中,往往存在着重建筑、轻环境的问题,户外公共空间的重要性还未得到足够的重视。现有大学校园户外公共空间设计往往侧重于构图和形式,缺乏从人本尺度出发对于空间实际使用方式和使用者真实感受的关注,对于公共空间与活力的评价往往缺乏足够的精确性与科学性。因此通过新的更加量化的技术手段建立大学户外公共空间形态与活力的关联机制,进而对于大学校园户外空间进行优化就显得十分必要。

技术实现要素:

4.为解决上述背景技术中提到的不足,本发明的目的在于提供一种基于多模态时空数据的大学校园户外公共空间优化方法,本发明系统实证调研收集多模态时空数据的并进行量化研究,揭示形态和活力各自的关键性指标体系以及核心影响因素,通过人本尺度的人体感知数据实测和分析,建立空间形态—人体感知—空间活力之间的动态模型,研究空间形态与空间活力的关联机制,进而凝练形成大学校园户外公共空间优化方法。

5.本发明的目的可以通过以下技术方案实现:

6.一种基于多模态时空数据的大学校园户外公共空间优化方法,包括以下步骤:

7.s1、收集形态与活力的多模态时空数据,建立形态与活力信息数据库;

8.s2、通过数据库根据形态和活力各自的关键性指标体系和数据对于大学校园户外公共空间进行量化研究与分析;

9.s3、通过校园户外公共空间中以人本尺度的感知数据实测和分析;

10.s4、构建大学校园户外公共空间的空间形态—人体感知—空间活力之间的动态模型,获取空间形态与空间活力之间的关联机制;

11.s5、从规划布局上优化整体户外公共空间系统,在校园空间中加入基础设施。

12.进一步地,所述s1具体为:

13.s1.1、对户外公共空间案例空间形态的基础资料和数据进行数据提取、实测与整理;

14.s1.2、对数据进行不间断的记录,并对记录的数据进行提取与处理后绘制活力地图;

15.s1.3、对户外空间的空间形态和活力的数据和图示信息进行梳理,运用spass软件对于调研和实测数据进行系统处理和分析,利用g i s构建大学校园户外公共空间形态与活力信息的数据库。

16.进一步地,所述记录的数据为采用视频定位技术辅助的空间注记法获取空间形态定位数据。

17.进一步地,所述s3中实测包括物理环境数据和人体感知数据,分析是结合物理感知、空间感知、感知影响因素调研结果进行动态模型构建。

18.进一步地,所述s4具体包括:

19.s4.1、运用随机森林数据挖掘数据匹配,xg boost机器学习算法建模,揭示空间形态和活力各自的关键性指标体系和核心影响因素及其相互关系,建立动态模型;

20.s4.2、运用主成成分分析法降维fp-growth算法关联性分析,获取其间的影响机制,利用xg boost机器学习算法建模定量分析,获取其间的反馈机制,对影响机制和反馈机制进行整合分析,建立关联机制。

21.进一步地,所述s5具体包括:

22.s5.1、从规划布局上优化整体户外公共空间系统,从总体布局层面和特殊形态层面优化提升相对应的指标,实现户外空间形态的优化;

23.s5.2、借助于envi-met、ecotect或cfd数值模拟软件作为技术支撑,对于优化方案的户外空间物理环境参数进行量化模拟分析,实现优化方案的动态反馈和调整完善;

24.s5.3、结合校园整体户外空间系统分析,在校园空间中加入基础设施。

25.本发明的有益效果:

26.1、本发明所针对的户外公共空间是大学校园中的重要组成部分,数量众多、形式多样,其优化对于大学校园环境的整体提升具有重要意义;同时,由于高校户外公共空间的设计原理与方法与城市公共空间有许多相似之处,因而本发明对于城市公共空间的优化设计也具有积极的借鉴意义;

27.2、本发明关注校园户外公共空间的实际使用状况和师生在其中的真实感受,从人本尺度人体感知出发,运用多模态时空数据技术提供更细致的空间表征和更准确的感知记录,进行更加精准深入量化的研究,使得大学校园的精细化设计更容易落到实处,为校园空间的活力提供现实可操作的切入点;

28.3、本发明引入人体尺度的多模态时空数据等新技术手段进行研究,极大地提升了数据的精度和信息量,可以开展以往受制于数据获取方式所难以完成的研究;xgboost机器学习算法、主成分分析法和fp-growth算法等新的分析方法的应用大大加强了优化方案的科学性和预判性,保证了对于优化方案进行指导的针对性和前置性。这对于具有较高文化价值的大学校园而言,有助于避免盲目操作所造成不必要的伤害。

附图说明

29.下面结合附图对本发明作进一步的说明。

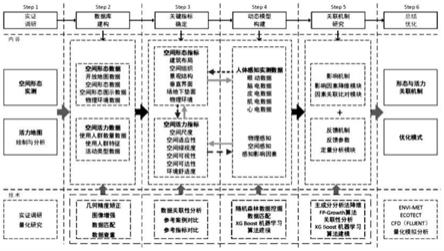

30.图1是本发明的流程与数据处理技术图;

31.图2是户外公共空间形态与活力的指标体系多模态时空数据及关联机制内容框架图;

32.图3是人体尺度的多模态时空数据构成结构图。

具体实施方式

33.下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其它实施例,都属于本发明保护的范围。

34.一种基于多模态时空数据的大学校园户外公共空间优化方法,如图1所示,包括以下步骤:

35.1)展开大学校园户外公共空间的系统调研实测和量化研究,收集形态与活力的多模态时空数据,建立形态与活力信息数据库。

36.1.1)选取南京地区大学内户外公共空间典型案例,展开大学校园户外公共空间形态与活力的系统调研与实测;

37.1.2)所选取的户外公共空间案例空间形态的基础资料和数据进行数据提取、实测与整理。采用视频定位技术辅助的空间注记法获取空间形态定位数据;

38.1.3)对数据进行不间断的记录,然后通过以视频影像为数据源的图像识别技术,对所获得的影像数据进行提取与处理后绘制活力地图;

39.1.4)对户外空间典型案例空间形态和活力的数据和图示信息进行梳理,对于调研和实测数据进行系统处理和分析,运用spass软件对于调研和实测数据进行系统处理和分析,利用g i s构建大学校园户外公共空间形态与活力信息的数据库。

40.2)根据形态和活力各自的关键性指标体系和数据对于大学校园户外公共空间进行量化研究与分析。

41.2.1)根据大学校园户外公共空间形态的关键性指标体系,对大学校园户外公共空间形态进行量化研究;

42.2.2)根据大学校园户外公共空间活力的关键性指标体系,对大学校园户外公共空间活力进行量化研究。

43.3)人本尺度的人体感知数据实测和分析。

44.3.1)校园户外公共空间中人体感知数据的实测,包括物理环境数据和人体感知数据;

45.3.2)校园户外公共空间中人体感知数据的量化分析,结合物理感知、空间感知、感知影响因素调研结果进行动态模型构建。

46.4)构建大学校园户外公共空间的空间形态—人体感知—空间活力之间的动态模型,研究空间形态与空间活力之间的关联机制;

47.4.1)空间形态—人体感知—空间活力之间动态模型的建构。运用随机森林数据挖掘数据匹配,xg boost机器学习算法建模,揭示空间形态和活力各自的关键性指标体系和核心影响因素及其相互关系,建立动态模型;

48.4.2)形态和活力的关联机制研究。运用主成成分分析法降维fp-growth算法关联性分析,研究其间的影响机制,利用xg boost机器学习算法建模定量分析,研究其间的反馈机制,对影响机制和反馈机制进行整合研究,建立关联机制。

49.5)凝练提出大学校园户外公共空间优化的方法。

50.5.1)从规划布局上优化整体户外公共空间系统,从总体布局层面和特殊形态层面优化提升相对应的指标,实现户外空间形态的优化;

51.5.2)借助于envi-met、ecotect、cfd(fluent)等数值模拟软件作为技术支撑,对于优化方案的户外空间物理环境参数进行量化模拟分析,从而实现优化方案的动态反馈和调整完善;

52.5.3)结合校园整体户外空间系统分析,在校园空间中有选择地加入基础设施,打造校园空间中的韧性设施,增强校园空间的适应性。

53.图2-图3实施案例,以下将结合南京地区大学校园户外公共空间调研和实测和附图来详细地阐明本发明的技术方案:

54.大学校园户外公共空间形态与活力数据的系统调研实测与量化研究,建立数据库:

55.展开大学校园户外公共空间建立形态与活力信息数据库;

56.1.1)选取南京地区不同年代和不同类型的大学校园共计10所,每所校园中选取6-9个,共60-90个户外公共空间案例,进行空间形态的调研与实测;

57.1.2)采用视频定位技术辅助的空间注记法获取空间形态时空定位数据。所选取的户外公共空间案例空间形态的基础资料和数据进行数据提取、实测与整理。整理案例空间形态的基础资料和数据,包括建筑布局、景观结构和空间组织的平面图、功能分区图、景观结构图、出入口位置等,以及涉及垂直界面、场地下垫面以物理环境的场地周边建筑立面图、场地剖面图、物理环境信息;

58.1.3)采用地图标记法、现场计数法、访谈法和高位录影与照片拍摄法,通过在调研观察点位事先安装的记录仪对校园公共空间案例在一天中规定的观察时间内,每隔1h对空间中使用者的数量、特征、活动类型进行5分钟的统计,对数据进行不间断的记录;通过以视频影像为数据源的图像识别技术,对所获得的影像数据进行提取与处理后绘制活力地图;

59.1.5)运用spass软件对于调研和实测数据进行系统处理和分析,利用g i s构建大学校园户外公共空间形态与活力信息的数据库。

60.对于大学校园户外公共空间进行量化研究:

61.2.1)根据大学校园户外公共空间形态的关键性指标体系,对南京地区大学校园户外公共空间形态与活力信息数据库中的形态数据进行系统分析和量化研究;

62.2.2)根据大学校园户外公共空间活力的关键性指标体系,对南京地区大学校园户外公共空间形态与活力信息数据库中的活力数据进行系统分析与量化研究;

63.人本尺度的人体感知数据实测和分析:

64.3.1)校园户外公共空间中人体感知数据的实测,包括物理环境数据和人体感知数据;借助于眼动仪及脑电仪和皮电仪对于空间中被试者的生理和心理感知数据参数进行系统实测;

65.3.2)对于校园户外公共空间中人体感知实测数据进行量化分析,结合通过调查问卷得到的被试者的主观的结合物理感知、空间感知、感知影响因素调研结果研究其与空间形态和活力之间的关系进行定性和定量相结合的研究来反映被试者受到空间形态要素影响之后的感受,进而深入分析使被试者产生如此感受的空间形态要素方面的深层原因,以

及被试者使用感受会对空间活力所造成的潜在影响;

66.空间形态—人体感知—空间活力之间动态模型构建:

67.4.1)空间形态—人体感知—空间活力之间动态模型的建构。利用数据库,基于随机森林等数据挖掘技术,明确关键影响参数,并基于xgboost机器学习算法建立动态模型,进而深入研究者数据之间的内在联系,建立动态模型;

68.4.2)形态和活力的关联机制研究。运用主成成分分析法降维fp-growth算法关联性分析,研究其间的影响机制,利用xg boost机器学习算法建模定量分析,研究其间的反馈机制,对影响机制和反馈机制进行整合研究,建立关联机制。

69.根据大学校园户外公共空间形态与活力的关联机制,凝练提出大学校园户外公共空间优化方法;

70.5.1)从规划布局上优化整体户外公共空间系统,形成校园/组团/建筑三级完备的户外空间系统布局,从总体布局层面和特殊形态层面优化提升相对应的指标,实现户外空间形态的优化,解决空间活力不够的问题。

71.5.2)借助于envi-met、ecotect、cfd(fluent)等数值模拟软件作为技术支撑,对于优化方案的户外空间物理环境参数进行量化模拟分析,从而实现优化方案的动态反馈和调整完善。

72.5.3)结合校园整体户外空间系统分析,在校园空间中有选择地加入基础设施,打造校园空间中的韧性设施,增强校园空间的适应性。

73.在本说明书的描述中,参考术语“一个实施例”、“示例”、“具体示例”等的描述意指结合该实施例或示例描述的具体特征、结构、材料或者特点包含于本发明的至少一个实施例或示例中。在本说明书中,对上述术语的示意性表述不一定指的是相同的实施例或示例。而且,描述的具体特征、结构、材料或者特点可以在任何的一个或多个实施例或示例中以合适的方式结合。

74.以上显示和描述了本发明的基本原理、主要特征和本发明的优点。本行业的技术人员应该了解,本发明不受上述实施例的限制,上述实施例和说明书中描述的只是说明本发明的原理,在不脱离本发明精神和范围的前提下,本发明还会有各种变化和改进,这些变化和改进都落入要求保护的本发明范围内。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1