基于重定向技术的数据加密系统的制作方法

1.本发明涉及数据加密访问技术领域,尤其涉及一种基于重定向技术的数据加密系统。

背景技术:

2.数据加密是通过加密算法和加密密钥将明文转变为密文,而解密则是通过解密算法和解密密钥将密文恢复为明文,数据加密是计算机系统对信息进行保护的一种最可靠的办法,它利用密码技术对信息进行加密,实现信息隐蔽,从而起到保护信息的安全的作用

3.如申请公布号为cn110266733a,名称为数据加密方法及系统,其数据加密系统具体包括获取单元,用于获取未加密数据;输入单元,用于设定公钥及函数;与所述输入单元连接的计算单元,用于根据所述公钥及函数进行计算,得到私钥;与所述计算单元和所述获取单元均连接的第一次加密单元,用于根据所述私钥的第一段对所述未加密数据进行第一次加密,得到初步加密数据;以及与所述第一次加密单元连接的第二次加密单元,用于根据所述私钥的第二段对所述初步加密数据进行第二次加密,得到最终加密数据。

4.如上述申请相同的,现有的数据加密系统在对数据进行加密储存后可以很好的对数据进行保护,但是当用户通过数据访问终端去访问查询数据信息时,会将数据储存系统中的数据文件缓存传输到数据访问终端的本地系统中进行操作显示,易导致数据信息泄露,影响数据文件的安全性。

技术实现要素:

5.本发明的目的在于提供一种基于重定向技术的数据加密系统,以解决现有技术中的上述不足之处。

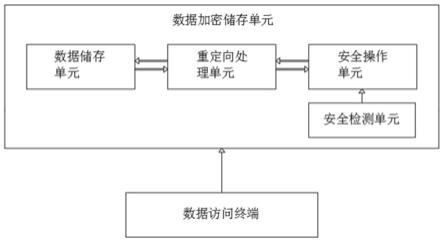

6.为了实现上述目的,本发明采用了如下技术方案:一种基于重定向技术的数据加密系统,包括:数据加密储存单元以及数据访问终端;所述数据访问终端的输出端与所述数据加密储存单元通讯连接,所述数据访问终端用于向所述数据加密储存单元上传访问请求;所述数据加密储存单元包括数据储存单元、重定向处理单元以及安全操作单元,当数据访问终端向所述数据加密储存单元上传访问请求以访问数据储存单元中储存的数据文件时,所述重定向处理单元将访问操作重定向到安全操作单元;所述安全操作单元用于对复制导入的数据文件进行解密处理,所述数据访问终端通过所述安全操作单元对数据文件进行访问操作。

7.作为上述技术方案的进一步描述:

8.所述安全操作单元包括数据解密模块、数据访问操作模块,所述数据解密模块用于将复制到安全操作单元的数据文件进行解密处理,所述数据访问操作模块基于数据访问终端的操作指令实现对数据信息进行编辑操作。

9.作为上述技术方案的进一步描述:

10.所述安全操作单元还包括数据加密模块,当所述数据访问操作模块对数据编辑操

作完成后,所述数据加密模块用于对数据文件进行加密并反馈至所述重定向处理单元。

11.作为上述技术方案的进一步描述:

12.所述数据加密储存单元还包括安全检测单元,所述安全检测单元用于对安全操作单元进行时时检测,当安全操作单元的访问操作停止时自动对安全操作单元中的数据进行清理。

13.作为上述技术方案的进一步描述:

14.所述安全检测单元包括操作检测单元以及数据清理单元,所述操作检测单元用于时时检测数据访问操作模块接收到数据访问终端操作指令的频率,当频率低于阈值时,所述操作检测单元自动传输信号至数据清理单元,所述数据清理单元自动将安全操作单元中的数据进行清理。

15.作为上述技术方案的进一步描述:

16.所述数据储存单元包括数据储存模块以及访问触发模块,所述数据储存模块用于对加密的数据文件进行储存,所述访问触发模块在数据访问终端访问数据储存模块中储存的数据文件时获取数据文件信息并将信号传输至重定向处理单元。

17.作为上述技术方案的进一步描述:

18.所述重定向处理单元包括重定向传输模块,所述重定向传输模块接收到访问触发模块传输的信号后将访问的数据文件自动复制到安全操作单元,并将所述数据访问终端的访问路径重定向到安全操作单元。

19.作为上述技术方案的进一步描述:

20.所述重定向处理单元还包括重定向更新模块,所述重定向更新模块接收所述数据加密模块反馈的加密数据文件并传输至数据储存单元,数据储存单元将加密数据文件覆盖原始文件进行更新保存。

21.作为上述技术方案的进一步描述:

22.所述数据访问终端包括安全登录模块以及访问验证模块,所述安全登录模块实现用户通过账号以及密码进行登录所述数据访问终端,所述访问验证模块用于在用户登录数据访问终端上传访问请求时进行安全访问验证,以实现对数据访问进行双重验证。

23.本发明提供了一种基于重定向技术的数据加密系统具备以下有益效果:

24.该基于重定向技术的数据加密系统中数据加密储存单元中数据储存单元通过重定向处理单元与安全操作单元进行交互通讯,实现当数据访问终端向数据加密储存单元上传访问请求以访问数据储存单元中储存的数据文件时,通过重定向处理单元将访问的数据文件自动复制到安全操作单元并将所述数据访问终端的访问路径重定向到安全操作单元进行数据访问操作,防止直接在数据访问终端进行访问操作时数据文件缓存传输到数据访问终端的本地系统中导致数据信息泄露,显著提高数据文件的安全性,且通过安全检测单元实现基于安全操作单元的操作状态信息实现自动对安全操作单元中的数据进行清理,进一步提高数据的安全性。

附图说明

25.图1为本发明提出的一种基于重定向技术的数据加密系统的整体示意图;

26.图2为本发明中数据储存单元的示意图;

27.图3为本发明中重定向处理单元的示意图;

28.图4为本发明中安全操作单元的示意图;

29.图5为本发明中安全检测单元的示意图;

30.图6为本发明中数据访问终端的示意图。

具体实施方式

31.下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。

32.参照图1-6,一种基于重定向技术的数据加密系统,包括:数据加密储存单元以及数据访问终端;数据访问终端的输出端与数据加密储存单元通讯连接,数据访问终端用于向数据加密储存单元上传访问请求;数据加密储存单元包括数据储存单元、重定向处理单元以及安全操作单元;当数据访问终端向数据加密储存单元上传访问请求以访问数据储存单元中储存的数据文件时,重定向处理单元将访问操作重定向到安全操作单元;安全操作单元用于对复制导入的数据文件进行解密处理,数据访问终端通过安全操作单元对数据文件进行访问操作。数据储存单元包括数据储存模块以及访问触发模块,数据储存模块用于对加密的数据文件进行储存,访问触发模块在数据访问终端访问数据储存模块中储存的数据文件时获取数据文件信息并将信号传输至重定向处理单元。重定向处理单元包括重定向传输模块,重定向传输模块接收到访问触发模块传输的信号后将将访问的数据文件自动复制到安全操作单元,并将数据访问终端的访问路径重定向到安全操作单元。重定向处理单元还包括重定向更新模块,重定向更新模块接收数据加密模块反馈的加密数据文件并传输至数据储存单元,数据储存单元将加密数据文件覆盖原始文件进行更新保存。

33.具体的,本实施例提供一种基于重定向技术的数据加密系统,当数据访问终端向数据加密储存单元上传访问请求以访问数据储存单元中储存的数据文件时,重定向处理单元将访问的数据文件自动复制到安全操作单元,并将数据访问终端的访问路径重定向到安全操作单元进行数据访问操作,避免直接在数据访问终端进行访问操作时数据文件缓存传输到数据访问终端的本地系统中,导致数据信息泄露的问题,显著提高加密数据文件的安全性。

34.安全操作单元包括数据解密模块、数据访问操作模块;数据解密模块用于将复制到安全操作单元的数据文件进行解密处理,数据访问操作模块基于数据访问终端的操作指令实现对数据信息进行编辑操作。安全操作单元还包括数据加密模块,当数据访问操作模块对数据编辑操作完成后,数据加密模块用于对数据文件进行加密并反馈至重定向处理单元。具体的,对数据存储单元中储存的数据文件进行加密以及解密操作均通过安全操作单元进行完成,即通过数据加密储存单元的储存服务层进行完成加密以及解密操作,其中,加密模块基于加密算法自动对数据文件加密处理,且秘钥自动储存在安全操作单元中,解密模块通过秘钥对密文实施与加密相逆的变换,从而获得明文的过程,从而实现秘钥仅在安全操作单元中,不需要进行传输,进一步提高数据的安全性。

35.数据加密储存单元还包括安全检测单元,安全检测单元用于对安全操作单元进行时时检测,当安全操作单元的访问操作停止时自动对安全操作单元中的数据进行清理。安全检测单元包括操作检测单元以及数据清理单元,操作检测单元用于时时检测数据访问操

作模块接收到数据访问终端操作指令的频率,当频率低于阈值时,操作检测单元自动传输信号至数据清理单元,数据清理单元自动将安全操作单元中的数据进行清理。具体的,通过安全检测单元实现基于安全操作单元的操作状态信息实现自动对安全操作单元中的数据进行清理,即当用户停止访问时,或用户在访问时因为突发事件忘记推出时,当数据访问操作模块接收到数据访问终端操作指令的频率低于阈值时,其中,阈值为预设的频率置,自动对安全操作单元中的数据进行清理,进一步提高数据的安全性。

36.数据访问终端包括安全登录模块以及访问验证模块,安全登录模块实现用户通过账号以及密码进行登录数据访问终端,访问验证模块用于在用户登录数据访问终端上传访问请求时进行安全访问验证,以实现对数据访问进行双重验证。

37.在本说明书的描述中,参考术语“一个实施例”、“示例”、“具体示例”等的描述意指结合该实施例或示例描述的具体特征、结构、材料或者特点包含于本发明的至少一个实施例或示例中。在本说明书中,对上述术语的示意性表述不一定指的是相同的实施例或示例。而且,描述的具体特征、结构、材料或者特点可以在任何的一个或多个实施例或示例中以合适的方式结合。

38.以上所述,仅为本发明较佳的具体实施方式,但本发明的保护范围并不局限于此,任何熟悉本技术领域的技术人员在本发明揭露的技术范围内,根据本发明的技术方案及其发明构思加以等同替换或改变,都应涵盖在本发明的保护范围之内。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1