一种持续监控设备配置变更的方法与流程

1.本技术涉及计算机安全技术领域,特别涉及一种持续监控设备配置变更的方法。

背景技术:

2.近几年互联网产业蓬勃发展,众多互联网企业随着人们的生活与互联网之间的联系越来越密切也逐渐发展壮大,在企业发展进程中,业务量逐渐增多,随之而来就需要更多的网络设备,这就导致需要对网络设备进行更新或替换。但是,网络设备的更换会带来一些问题,如当因为更换网络设备对配置文件进行修改时,若修改出现错误则会导致网络设备配置文件异常,影响设备的正常运行,如果是用于安全防护的网络设备出现错误,则会减弱企业的网络安全防护能力,增加企业网络受攻击的风险,若出现安全事故,严重时甚至导致业务或项目停滞而影响企业效益。所以,对互联网企业来说,网络安全设备的变更管理是尤为重要的。

3.企业网络规模越大,就对网络安全就越重视,安全设备及交换设备就会非常多,当设备规模庞大到几百上千甚至万台设备时,网络设备的变更管理就对企业的网络起着至关重要的作用。因为数据变更通常是随着业务需求的增加而发生的,当企业业务需求增加而安全防护能力出现异常时,就会导致企业面临安全隐患,一旦出现安全事故则会影响业务项目进度,影响企业发展,错失企业发展机会。

4.大型的互联网企业由于有许多网络设备和配置文件,技术人员手动跟踪企业组织中所做的每项更改是一项艰难的任务。如进行手动网络设备变更管理,在管理配置时,必须仔细检查其中所做的每一项更改。如果错误的配置更改未被注意到,则可能会导致设备停机,也可能会影响网络性能。

技术实现要素:

5.本技术提供了一种持续监控设备配置变更的方法,以解决互联网企业在进行网络设备配置文件修改时,手动进行网络设备变更管理,容易出现疏漏导致配置文件错误的问题。本技术可妥善管理企业的网络设备配置信息的更改信息,并提供详细的配置变更统计项目,方便技术人员对网络设备进行变更管理,降低企业出现网络事故的风险。

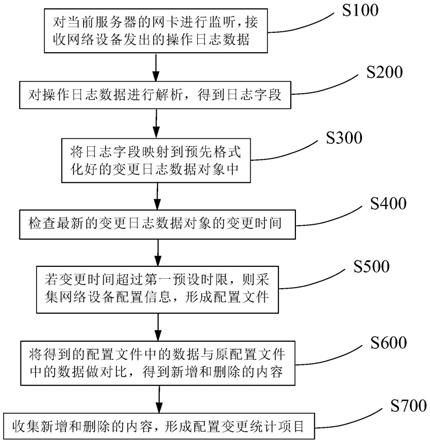

6.本技术提供一种持续监控设备配置变更的方法,参见图1为一种持续监控设备配置变更的方法流程图。

7.一种持续监控设备配置变更的方法,步骤包括:

8.对当前服务器的网卡进行监听,接收网络设备发出的操作日志数据。网络设备通过ssh协议连接到服务器网络,保证传输环境安全,当技术人员对网络设备配置文件进行修改时,网络设备会自动发出操作日志数据,操作日志数据发出后在服务器网络中被本方法用于接收操作日志数据的模块监听捕捉。

9.在接收到操作日志数据后,根据网络设备ip对应的正则表达式,对操作日志数据进行解析,得到日志字段。所述日志字段包括但不限于:设备ip、设备名称、日志时间、操作

人ip、操作人、动作等信息。

10.将上述日志字段映射到预先格式化好的变更日志数据对象中,并将变更日志数据对象存入数据库中,数据库中的变更日志数据对象初始状态为未处理状态。需要说明的是:映射到变更日志数据对象中的字段信息包括操作日志数据的生成时间。

11.设置定时器,启动定时任务,每分钟检查一次数据库中最新的变更日志数据对象的变更时间,若变更时间超过第一预设时限,则采集网络设备配置信息,形成配置文件。所述变更日志数据对象的变更时间为操作日志数据的生成时间与当前时间的时间差;所述第一预设时限为10分钟,在本技术中,第一预设时限是技术人员根据大多数网络设备的参数及公司对网络设备配置文件的修改频率等条件设置。

12.在数据库中,若最新的未处理状态的变更日志数据对象的变更时间超过了第一预设时限,则说明技术人员最后一次对网络设备配置文件的修改距当前时间已超过第一预设时限,可认为技术人员对配置文件的修改已完成。

13.设置定时器,启动监控任务,监控网络设备的状态,若网络设备为采集完成状态,则将变更日志数据对象的状态改为已处理,并关闭对此网络设备的监控任务。

14.当变更日志数据对象的变更时间超过第一预设时限时,采集网络设备配置信息,还原成配置文件。此配置文件较原配置文件的更新内容为几次对网络设备配置文件的修改导致,因此,对网络设备配置文件的修改产生的操作日志数据与采集的网络设备的配置信息的对应关系为多对一的关系。

15.在采集网络设备配置信息完成后,将操作日志数据与采集的网络设备配置信息进行关联。目的是为了区分哪些操作日志数据触发的这次采集操作。后续的配置文件对比和配置变更统计数据的形成都是针对采集信息操作的,所以将操作日志数据和本次采集的网络设备配置信息进行关联,就是把操作日志数据与配置文件的对比信息以及最后得到的配置变更统计数据关联。

16.将得到的配置文件中的数据与原配置文件中的数据做对比,得到新增和删除的内容。若本次采集网络设备配置信息为初次采集,则将初次采集形成的配置文件中的数据与所述元数据做对比。所述元数据与配置文件中的数据格式一致,元数据与配置文件中的数据具体包括:固定格式的路由表列表、对象(地址、服务)列表、策略(acl、安全|nat)列表、接口列表、子网列表。所述原配置文件即为上一次对相同网络设备进行采集网络设备配置信息,形成的配置文件;所述新增和删除的内容即为几次对网络设备配置文件的修改导致的配置文件变更内容。

17.收集新增和删除的内容,形成配置变更统计项目。所述配置变更统计项目包括:变更总数、分设备类型统计的变更数和采集数、按月份统计出变更top10的设备、按天统计出最近一个月变更设备数量曲线图、完整的或按条件搜索的变更日志列表及变更内容展示。

18.将上述内容通过软件界面展示,如图3一种持续监控设备配置变更的方法的配置变更统计项目展示界面图和图4一种持续监控设备配置变更的方法的配置变更统计项目中每条变更的变更详情展示界面图所示,展示界面将配置变更统计项目进行分类显示,能够将配置文件的更改内容清晰详细的显示出来,技术人员可通过展示界面快速找到更改操作与配置文件变更内容的对应关系。本技术可以有效帮助网络管理员持续监控每台网络设备的各项更改,使企业对网络设备的管理更加有序化、流程化,降低企业因配置文件错误而导

致的网络事故风险。

附图说明

19.为了更清楚地说明本技术的技术方案,下面将对实施例中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,对于本领域普通技术人员而言,在不付出创造性劳动性的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。

20.图1为本技术一种持续监控设备配置变更的方法流程图;

21.图2为本技术一种持续监控设备配置变更的方法在应用实施中的详细步骤图;

22.图3为本技术一种持续监控设备配置变更的方法的配置变更统计项目展示界面图;

23.图4为本技术一种持续监控设备配置变更的方法的配置变更统计项目中每条变更的变更详情展示界面图;

24.图5为本技术一种持续监控设备配置变更的方法软件在配置文件分页对比功能中的下拉列表部分界面图;

25.图6为本技术一种持续监控设备配置变更的方法软件在配置文件分页对比功能中的第一网络设备配置文件内容界面图;

26.图7为本技术一种持续监控设备配置变更的方法软件在配置文件分页对比功能中的第二网络设备配置文件内容界面图。

具体实施方式

27.为了解释说明本技术怎样实现持续监控设备配置变更,现将详细地对一些实施例进行说明。以下实施例中所描述的实施方式并不代表与本公开相一致的所有实施方式。相反,它们仅是与如所附权利要求书中所详述的、本公开的一些方面相一致的装置和方法的例子。

28.本技术方法的总体流程参见图1一种持续监控设备配置变更的方法流程图所示,在实施例中具体流程参见图2一种持续监控设备配置变更的方法在应用实施中的详细步骤图所示。

29.在一些实施例中,一种持续监控设备配置变更的方法,步骤包括:

30.s100,对当前服务器的网卡进行监听,接收网络设备发出的操作日志数据。所述接收网络设备发出的操作日志数据的原理为:在网络设备上配置发送操作日志数据到当前服务器,网络设备会将操作日志数据通过网络发送到当前服务器,监听当前服务器网卡,通过抓包的方式就可以接收到操作日志数据。所述服务器网卡是:工作在链路层的网络组件,是局域网中连接计算机和传输介质的接口,不仅能实现与局域网传输介质之间的物理连接和电信号匹配,还涉及帧的发送与接收、帧的封装与拆封、介质访问控制、数据的编码与解码以及数据缓存等功能。抓包(packet capture)就是将网络传输发送与接收的数据包进行截获、重发、编辑、转存等操作,也用来检查网络安全。抓包也经常被用来进行数据截取等。

31.在应用中,当企业网络设备涉及到更换或修改时,对网络设备配置文件进行修改会使网络设备自动发出含有本次修改操作内容的操作日志数据到服务器中,而由于服务器网卡处于被监听状态,操作日志数据一旦发出会被立刻捕捉。

32.s200-s300,对操作日志数据进行解析,得到日志字段;将日志字段映射到预先格式化好的变更日志数据对象中。所述日志字段包括但不限于:设备ip、设备名称、日志时间、操作人ip、操作人、动作等信息,这些信息记录了网络设备配置文件的修改过程,设备ip记录了修改配置文件的网络设备位置及网络设备编号、设备名称记录该网络设备的用途及分类、日志时间记录修改配置文件的日期及具体时间、操作人ip和操作人记录了修改配置文件的技术人员个人信息、动作记录了修改配置文件操作人的具体操作步骤。如网络设备配置文件出现错误则技术人员可以通过以上信息细致的追源纠错。

33.由于在后续步骤中,会将变更日志数据对象和采集的网络设备配置信息进行关联,所以此步骤的目的还包括:利用操作日志数据解析出的日志字段将变更日志数据对象与本次采集的网络设备配置信息进行关联。需要说明的是:在对操作日志数据进行解析,得到日志字段,映射到预先格式化好的变更日志数据对象中之后,此步骤还包括:将变更日志数据对象存入数据库中。

34.现对s100-s300步骤形成的技术效果进行详细说明:当网络设备更换涉及到配置文件修改时,网络设备会自动发出操作日志数据到当前服务器中,即对网络设备配置文件每一处进行的修改操作,都会使网络设备发出一次操作日志数据,而总体上此次配置文件的修改会导致网络设备发出多次操作日志数据到当前服务器中。在本技术的第一预设时限内,即10分钟内,由多次修改操作生成的多个操作日志数据会被监听捕捉,依次解析出日志字段并映射到多个变更日志数据对象中,也就是说,变更日志数据对象中保存着修改网络设备配置文件的具体操作信息。

35.s400-s500,检查最新的变更日志数据对象的变更时间;若变更时间超过第一预设时限,则采集网络设备配置信息,形成配置文件。所述变更日志数据对象的变更时间即是所述操作日志数据的产生时间距当前时间的时间差。在本技术中,第一预设时限设置为10分钟,这是技术人员根据公司大多数网络设备的参数及公司对网络设备的更换频率等信息设置的。需要说明的是:此步骤所述检查最新的变更日志数据对象的变更时间,具体为在数据库中检查最新生成的变更数据对象的变更时间,目的是查看第一预设时限内,数据库内有无新的状态为未处理的变更数据对象产生,若没有,则说明对网络设备配置文件的修改已完成,即网络设备在第一预设时限内没有发出新的操作日志数据。可把数据库中现有的状态为未处理的变更日志数据对象归为一次网络设备配置文件修改的所有操作内容。而当最新的变更日志数据对象的变更时间超过第一预设时限后,采集网络设备配置信息形成的配置文件即为此次网络设备配置文件修改后此网络设备的最新配置文件。

36.s600,将得到的配置文件中的数据与原配置文件中的数据做对比,得到新增和删除的内容。所述配置文件中的数据,包括:固定格式的路由表列表、对象(地址、服务)列表、策略(acl、安全|nat)列表、接口列表、子网列表等信息,其与元数据的格式相同,用于对配置文件的更改项目做逐项对比。所述原配置文件即为上一次对相同网络设备进行采集网络设备配置信息,形成的配置文件。新增和删除的内容即是对配置文件进行修改前后配置文件之间改变的内容。新增和删除的内容对应多条操作日志数据,即对配置文件的多次修改操作导致网络设备配置文件的一次更新。

37.s700,收集新增和删除的内容,形成配置变更统计项目。所述配置变更统计项目包括:变更总数、分设备类型统计的变更数和采集数、按月份统计出变更top10的设备、按天统

计出最近一个月变更设备数量曲线图、完整的或按条件搜索的变更日志列表及变更内容展示等。

38.现对s400-s700步骤形成的技术效果进行详细说明,当对网络设备配置文件实施修改时,数据库中因对配置文件中各项目的多次修改操作生成了多个变更日志数据对象,而数据库中最新生成的变更日志数据对象代表本次对配置文件进行修改的最后一次操作。所以当最新的变更日志数据对象的变更时间超过第一预设时限,就说明了在第一预设时限内没有新的变更日志数据对象生成,而由于技术人员认为对配置文件进行修改中的各操作间的时间间隔不会超过第一预设时限,所以第一预设时限过去后仍没有下次操作执行则可认为此次对配置文件的修改执行完毕。当本次对网络设备配置文件的修改完成后,程序会采集网络设备配置信息形成配置文件,对比上一次采集网络设备配置信息形成配置文件,得到配置文件在修改前后改变的内容。收集配置文件改变的内容,形成配置变更统计项目,将配置变更统计项目通过软件界面展示出来,展示信息包括:变更总数、分设备类型统计的变更数和采集数、按月份统计出变更top10的设备、按天统计出最近一个月变更设备数量曲线图、完整的或按条件搜索的变更日志列表及变更内容展示等。

39.进一步的,在所述对当前服务器的网卡进行监听之前,还包括,元数据准备,具体为:通过ssh协议连接到需要接收操作日志的网络设备,在命令行中将设备的running config配置抓取回来,形成配置文件,解析并标准化为元数据。ssh协议,即安全外壳协议,是一种建立在应用层基础上的安全协议,通过对密码进行加密传输验证,可在不安全的网络中提供安全的传输环境,确保传输的操作日志数据不会泄露。running config存在于正在运行的网络设备的命令行中,记录网络设备的配置信息。所述元数据准备的目的是:分辨具体接收的是哪些设备的操作日志,同时采集第一次基础的配置文件并解析,以便于接下来的步骤中触发采集配置文件后有对比项。所述元数据包括:标准化的固定格式的路由表列表、对象(地址、服务)列表、策略(acl、安全|nat)列表、接口列表、子网列表。

40.进一步的,所述对操作日志数据进行解析,得到日志字段,包括:根据操作日志数据,通过网络设备ip对应的正则表达式去匹配操作日志数据,解析出日志字段。所述日志字段包括但不限于设备ip、设备名称、日志时间、操作人ip、操作人、动作等信息,记录了网络设备配置文件的修改过程。

41.在所述检查最新的变更日志数据对象的变更时间之前,还包括:查询变更日志数据对象的状态,获取未处理状态的变更日志数据对象;变更日志数据对象的状态初始值为未处理。所述变更日志数据对象保存在数据库中,数据库中的变更日志数据对象状态包括:已处理和未处理。在检测变更日志数据对象的变更时间之前程序设置为只获取未处理状态的变更日志数据对象。

42.进一步的,所述检查最新的变更日志数据对象的变更时间,具体为:定时器启动定时任务,每分钟检查一次变更日志数据对象的变更时间。设置的定时任务对变更日志数据对象变更时间的检查频率为每分钟检查一次,若变更日志数据对象的变更时间大于第一预设时限,则会在采集网络设备配置信息后把变更日志数据对象的变更状态改为已处理,所以,数据库内所有变更日志数据对象的变更时间都小于等于第一预设时限。本技术设置第一预设时限为10分钟,在极限情况下,在检查某一个变更日志数据对象变更时间时,其变更时间为9分钟59秒,不被纳入需要采集网络设备配置信息的范围内,在下一分钟即10分钟59

秒时,再次对其进行检查,检查到该变更日志数据对象变更时间超过了10分钟,则会采集网络设备配置信息,而由于程序需要响应及延迟等原因,会导致在采集网络设备配置信息时拖延几秒钟,这就导致存在某一个网络设备配置文件距上个网络设备配置文件的更新时间间隔为11分钟,需要说明的是:网络设备配置文件的更新时间间隔为11分钟或10分钟并不影响本技术的实施效果;将第一预设时限设置为10分钟是根据大多数网络设备的参数及公司对网络设备配置文件的修改频率等条件设置的,将第一预设时限设置为其它时间间隔也在本技术保护范围内。

43.所述变更日志数据对象的变更时间,具体为:操作日志数据的产生时间距当前时间的时间差。需要说明的是,变更日志数据对象的变更时间不是一个属性,变更时间即操作日志数据生成的时间距当前时间的时间差。当接收到操作日志数据并进行解析时,解析出的字段信息中包括操作日志数据的生成时间信息,将字段信息映射到变更日志数据对象中,变更日志数据对象就包含了操作日志数据的生成时间信息。检查变更日志数据对象的变更时间的具体流程为:先获取操作日志数据的生成时间,再获取当前时间,计算时间差并判断时间差是否超过第一预设时限。

44.进一步的,在所述采集网络设备配置信息,形成配置文件之后,还包括:定时器启动监控任务,每分钟监控一次网络设备的状态,判断网络设备是否为采集完成状态,若网络设备为采集完成状态,则把变更日志数据对象的状态改为已处理,并关闭监控任务。本技术设置把采集到的网络设备配置信息进行解析还原,形成此网络设备最新的配置文件,当采集网络设备配置信息完成后,连接通道中无传输任务,相应的,网络设备会显示出采集完成状态,当检测到网络设备处于采集完成状态时,监控任务将变更日志数据对象的状态改为已处理,并关闭监控任务。

45.进一步的,所述配置文件中的数据,具体包括:固定格式的路由表列表、对象(地址、服务)列表、策略(acl、安全|nat)列表、接口列表、子网列表。将配置文件内的各项目通过列表的形式分类对比,能够详细的展示出修改前后网络设备配置文件改变的内容。具体的,所述原配置文件为:上一次对相同网络设备进行采集网络设备配置信息,形成的配置文件。

46.进一步的,所述将得到的配置文件中的数据与原配置文件中的数据做对比,还包括:若本次采集网络设备配置信息为初次采集,则将初次采集形成的配置文件中的数据与所述元数据做对比。所述配置文件中的数据与元数据格式一致。由于配置变更统计项目需要根据配置文件中的数据与原配置文件中的数据对比结果得出,元数据可使此网络设备第一次采集的配置信息有原始对比数据。

47.进一步的,在所述采集网络设备配置信息,形成配置文件之后,还包括:将所述操作日志数据与本次采集的网络设备配置信息进行关联。创建关联关系的目的是:并不是每条操作日志数据都会触发网络设备配置信息采集操作,关联的目的就是为了区分哪些操作日志数据是触发的这次采集操作;采集的网络设备配置信息和操作日志数据是一对多的关系,即一次采集关联多条操作日志数据;后续的配置文件数据对比和配置变更统计项目的形成都是针对采集的网络设备配置信息操作的,所以将操作日志数据和本次采集的网络设备配置信息关联,就是把操作日志数据和最后得到的配置变更统计项目关联。需要说明的是:由于每接收一条操作日志数据,就会解析一次字段信息,映射到变更日志数据对象中,

每条操作日志数据对应一个变更日志数据对象,也就是说,操作日志数据与变更日志数据对象是一一对应的关系,采集的网络设备配置信息以及形成的配置文件与操作日志数据之间是一对多的关系,采集的网络设备配置信息以及形成的配置文件与变更日志数据对象之间也是一对多的关系。

48.进一步的,所述配置变更统计项目,包括:变更总数、分设备类型统计的变更数和采集数、按月份统计出变更top10的设备、按天统计出最近一个月变更设备数量曲线图、完整的或按条件搜索的变更日志列表及变更内容展示。具体参见图3一种持续监控设备配置变更的方法的配置变更统计项目展示界面图所示,图3所示的展示界面中包括变更数据统计和变更列表两部分,变更数据统计部分中列举了网络设备的变更总数和采集总数,并给出了最近一月中不同ip网络设备配置文件修改次数的比例饼图和变更设备采集趋势曲线图。在变更列表部分逐条显示了每条变更的采集时间、设备ip、设备名称、品牌、设备类型、采集频率、变更日志数、变更人等信息。在每条变更的最后设置一个链接按钮,点击则会显示如图4所示的一种持续监控设备配置变更的方法的配置变更统计项目中每条变更的变更详情展示界面图,其中记录了配置文件的具体变更内容,包括:与上次变更的配置文件对比得出的配置文件添加行数和删除行数、变更预览、配置文件具体变更内容等。

49.具体的,如下为一种持续监控设备配置变更的方法的实施例:

50.以公司的一种名称为hw_32的防火墙设备为例,其名称ip号码为192.168.215.32(8),见图3一种持续监控设备配置变更的方法的配置变更统计项目展示界面图,当管理员admin修改配置文件时,此网络设备自动发出操作日志数据到服务器中,多条操作日志数据通过当前服务器网卡被接收操作日志数据的模块监听捕捉,在展示界面图中形成一条变更项目,即图3展示界面图中统计列表中序号为4的变更条目,其采集时间为2021-12-1015:51:50。

51.点击此条变更条目最后的变更详情链接按钮,此次变更的详情如图4一种持续监控设备配置变更的方法的配置变更统计项目中每条变更的变更详情展示界面图所示,管理员admin在预设时限内对此网络设备配置文件的三处进行更改,分别是:在对象名为cj_ao_7023的地址对象上新增了缩略显示为ip address-set cj_ao_7023type...address 090.1.2.20的地址;在对象名为cj_ao_6334的地址对象上新增了缩略显示为ip address-set cj_ao_6334type...address 090.1.2.10的地址;在对象名为security-policy的策略集进行的修改。

52.上述对网络设备配置文件的修改使网络设备发出了三次操作日志数据,通过当前服务器网卡被监听捕捉,按照此设备ip即192.168.215.32(8)匹配的正则表达式,解析出日志字段,逐条映射到变更日志数据对象中;当管理员对网络设备配置文件的第三次修改结束后,定时任务在数据库中检查最新生成的变更日志数据对象的变更时间,当检测到变更时间超过10分钟时,开始采集网络设备的配置信息,还原成配置文件;将此次的配置文件与上次采集网络设备的配置信息形成的配置文件相比较,形成配置变更统计项目并通过软件界面展示出来,软件界面参见图3一种持续监控设备配置变更的方法的配置变更统计项目展示界面图和图4一种持续监控设备配置变更的方法的配置变更统计项目中每条变更的变更详情展示界面图。

53.本技术一种持续监控设备配置变更的方法还提供针对不同网络设备不同配置文

件的分页对比展示功能,如图5一种持续监控设备配置变更的方法软件在配置文件分页对比功能中的下拉列表部分界面图所示,在界面左边设置有四个下拉列表,分别是:第一网络设备选择列表、第一网络设备选择历史采集列表、对比的第二网络设备选择列表、第二网络设备选择历史采集列表;此用于分页对比展示功能的软件界面还设置有配置文件的具体内容对比区域。如图6一种持续监控设备配置变更的方法软件在配置文件分页对比功能中的第一网络设备配置文件内容界面图所示,为所选的第一网络设备指定历史采集代数的配置文件内容,如图7一种持续监控设备配置变更的方法软件在配置文件分页对比功能中的第二网络设备配置文件内容界面图所示,为所选的第二网络设备指定历史采集代数的配置文件内容,在对比显示方面,针对两配置文件中存在区别的位置和新增的位置,此软件界面设置有不同颜色的高亮显示,方便技术人员根据需求对比查找需要的配置文件的变更项。

54.最后应说明的是:以上实施例仅用以说明本技术的技术方案,而非对其限制;尽管参照前述实施例对本技术进行了详细的说明,本领域的普通技术人员应当理解:其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分技术特征进行等同替换;而这些修改或者替换,并不使相应技术方案的本质脱离本技术各实施例技术方案的精神和范围。

55.应当理解的是,本发明并不局限于上面已经描述并在附图中示出的精确结构,并且可以在不脱离其范围进行各种修改和改变。本发明的范围仅由所附的权利要求来限制。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1