一种移动机器人的制作方法

1.本实用新型涉及机器人领域,尤其涉及一种移动机器人。

背景技术:

2.近年来,随着科技的发展,地面移动机器人在服务型行业的应用越来越广泛。地面移动机器人大部分时间处于待机或在充电待机的状态,而唤醒移动机器人开始工作的方法包括:1)通过遥控器启动;2) 通过按压移动机器人上的启动按钮;3)通过移动终端上的app远程启动。然而,在实际应用中,经常会出现找不到遥控器或移动终端的情况。而对弯腰不便的人来说,弯腰去按启动按钮也是不友好的。

3.因此,如何提供一种更为方便地唤醒移动机器人方案是亟需解决的问题。

技术实现要素:

4.鉴于上述相关技术的不足,本实用新型的目的在于提供一种移动机器人,可实现采用手势来唤醒移动机器人,从而方便大多数人直接唤醒移动机器人进行工作。

5.为实现上述目的,本实用新型采用了以下技术方案:

6.本实用新型提供了一种移动机器人,包括:底盘;固定在所述底盘上的第一距离检测传感器、处理模块和驱动模块;所述处理模块分别与所述第一距离检测传感器和所述驱动模块连接;

7.所述底盘的顶面上设置有所述第一距离检测传感器,所述第一距离检测传感器用于采集所述底盘的顶面上方的障碍物信息,并将所述障碍物信息发送给所述处理模块;

8.所述处理模块用于在所述移动机器人处于休眠状态时,根据所述障碍物信息生成控制命令,并将所述控制命令发送给驱动模块;

9.所述驱动模块用于根据所述控制命令驱动所述移动机器人运动,以使所述移动机器人处于工作状态。

10.可选地,所述底盘包括相互配合以形成容纳空间的上壳体和下壳体;所述上壳体的顶面上设置有由顶面向内凹陷的圆形凹槽,所述圆形凹槽内设置有所述第一距离传感器。

11.可选地,还包括:固定在所述底盘上的电池模块;

12.所述上壳体的侧面上设置有显示屏;所述显示屏与所述电池模块连接,所述显示屏用于显示所述电池模块的电量。

13.可选地,所述下壳体上设置有多个第二距离检测传感器。

14.可选地,所述第一距离检测传感器和所述第二距离检测传感器为红外检测传感器或激光检测传感器。

15.可选地,所述下壳体的底面上设置有至少两个驱动轮;所述驱动轮与所述驱动模块连接,所述驱动模块用于驱动所述驱动轮运动。

16.可选地,所述驱动轮的数量为两个;两个所述驱动轮对称地设置在所述下壳体的

底面上。

17.可选地,所述下壳体的底面上设置有至少两个辅助轮;所述辅助轮用于支撑所述底盘。

18.可选地,所述辅助轮为滚珠或万向轮。

19.可选地,所述底盘的截面形状为圆形、椭圆形、三角形、边数大于等于四的多边形中的任意一种。

20.本实用新型的有益效果为:

21.本实用新型提供了一种移动机器人,所述移动机器人包括:底盘;固定在所述底盘上的第一距离检测传感器、处理模块和驱动模块;所述处理模块分别与所述第一距离检测传感器和所述驱动模块连接;所述底盘的顶面上设置有所述第一距离检测传感器,所述第一距离检测传感器用于采集所述底盘的顶面上方的障碍物信息,并将所述障碍物信息发送给所述处理模块;所述处理模块用于在所述移动机器人处于休眠状态时,根据所述障碍物信息生成控制命令,并将所述控制命令发送给驱动模块;所述驱动模块用于根据所述控制命令驱动所述移动机器人运动,以使所述移动机器人处于工作状态。通过本实用新型的实施,实现了移动机器人基于自身上方的障碍物信息唤醒移动机器人开始工作,达到利用手势来唤醒移动机器人的目的。因此,本实用新型可以不需要借助遥控器或移动终端来唤醒移动机器人,也可以使得用户不用弯腰去按压移动机器人本体上的启动按钮,本实用新型能够方便大多数人直接唤醒移动机器人进行工作。

附图说明

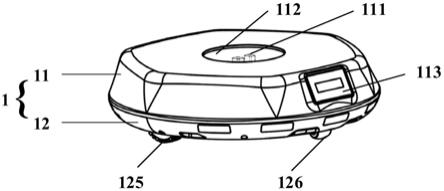

22.图1为本实用新型实施例提供的一种移动机器人结构示意图;

23.图2为本实用新型实施例提供的另一种移动机器人的一种结构示意图;

24.图3为本实用新型实施例提供的另一种移动机器人的另一种结构示意图;

25.图4为本实用新型实施例提供的应用于移动机器人的唤醒方法流程示意图;

26.图5为本实用新型实施例提供的应用于移动机器人的手势唤醒操作示意图;

27.图6为本实用新型实施例提供的第一距离检测传感器的工作原理示意图;

28.图7为本实用新型实施例提供的一种唤醒移动机器人的方法流程示意图;

29.附图标记说明:

[0030]1‑

底盘;11

‑

上壳体;12

‑

下壳体;111

‑

第一距离检测传感器;112

‑ꢀ

圆形凹槽;113

‑

显示屏;125

‑

驱动轮;126

‑

辅助轮。

具体实施方式

[0031]

下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例只是本实用新型中一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本实用新型保护的范围。

[0032]

现通过具体实施方式结合附图的方式对本实用新型做出进一步的诠释说明。

[0033]

实施例一:

[0034]

图1为本实用新型实施例提供的移动机器人的结构示意图,由图 1可知,本实施例

提供的移动机器人包括:底盘1和固定在底盘上的第一距离检测传感器111、处理模块121和驱动模块123;所述处理模块121分别与所述第一距离检测传感器111和所述驱动模块123连接;

[0035]

其中,所述第一距离检测传感器111设置在所述底盘1的顶面上,以用于采集所述底盘1的顶面上方的障碍物信息,并将所述障碍物信息发送给所述处理模块121;所述处理模块121用于在所述移动机器人处于休眠状态时,根据所述障碍物信息生成控制命令,并将所述控制命令发送给驱动模块123;所述驱动模块123用于根据所述控制命令驱动所述移动机器人运动,以使所述移动机器人处于工作状态。

[0036]

在实际应用中,移动机器人具体是指地面移动机器人,地面移动机器人可以理解为高度较低的移动智能机器人,其包括但不限于家用扫地机、腊肠狗机器人(外形跟狗类似,整体高度约30cm)。对于这一类移动机器人,若用户没有找到可用于启动移动机器人的遥控器或移动终端时,则只能通过按压移动机器人上的启动按键来唤醒移动机器人进行工作。因此,现有方案可能会对弯腰费力的用户造成不便。然而,本实施例提供的移动机器人,由于底盘的顶面上设置有距离检测传感器,可借助该距离检测传感器采集底盘的顶面上方的障碍物信息(例如交互对象的距离信息);同时移动机器人根据该距离检测传感器所采集的障碍物信息唤醒移动机器人进行工作。由此可见,本实用新型达到了利用手势来唤醒移动机器人开始工作的目的,则本实用新型提供的移动机器人适应于弯腰不方便的用户进行操作。

[0037]

需要说明的是,移动机器人预先设置有标准手势。具体地,移动机器人会根据距离检测传感器采集到的障碍物信息确定交互对象的手势,还需要确定交互对象的手势是否与预设的标准手势相匹配,若匹配,唤醒移动机器人开始工作。在本实施例中,所述处理模块121 具体用于根据所述障碍物信息得到交互对象的手势,并确定所述交互对象的手势符合预设的标准手势时生成控制命令,并将所述控制命令发送给驱动模块。其中,预设的标准手势可根据实际应用场景进行合理设置。作为举例,预设的标准手势包括以下任一项:交互对象在预设的标准时长内处于静止状态的手势;交互对象的移动距离满足预设的标准移动距离的手势;交互对象的移动方向满足预设的标准移动方向的手势;交互对象的停留时间满足预设的标准时长,且交互对象的移动距离满足预设的标准移动距离的手势;交互对象的停留时间满足预设的标准时长,交互对象的移动方向满足预设的标准移动方向的手势;交互对象的停留时间满足预设的标准时长,且交互对象的移动距离满足预设的标准移动距离,且交互对象的移动方向满足预设的标准移动方向的手势。

[0038]

在实际应用中,移动机器人的外形可以是多种多样的,本实施例对此不作限定。作为举例,底盘1的截面形状为圆形、椭圆形、三角形、边数大于等于四的多边形中的任意一种。也就是说,本实施例中底盘的截面形状或整体形状可根据实际应用场景进行灵活设计。

[0039]

图2

‑

图3分别为本实施例提供的一种具体的移动机器人的结构示意图,下面以此种移动机器人为例作进一步阐述。

[0040]

如图2所示,移动机器人为一个可用于移动的底盘1,该底盘1 的横向截面形状为圆形。同时,底盘1包括相互配合以形成容纳空间的上壳体11和下壳体12。而上壳体11与下壳体12的固定方式有多种形式,例如上壳体11与下壳体12具体可通过卡扣连接或胶水粘贴或螺丝固定等固定方式实现固定。此外,上壳体11的纵向截面形状为梯形,而上壳体12的纵

向截面形状为倒着的梯形。换而言之,上壳体11的外形为上窄下宽,而下壳体12的外形为上宽下窄;即上壳体的侧面和下壳体的侧面均为斜面。

[0041]

而上壳体11的顶面上设置有第一距离检测传感器111。该第一距离检测传感器111在上壳体11的顶面上的具体设置位置或方式均可灵活设计。作为一种示例,如图2所示,上壳体11的顶面上设置有由顶面向内凹陷的圆形凹槽112,优选地,所述圆形凹槽112位于上壳体的顶面的中央;同时所述圆形凹槽112内设置有所述第一距离检测传感器111。此外,为了进一步提升美观性,上壳体的顶面上还设置有圆形平盖,该圆形平盖可用于遮盖第一距离检测传感器;与此同时,该圆形平盖上设有两个通孔,这两个通孔分别作为第一距离检测传感器的信号接收孔和信号发射孔。作为另一种示例,上壳体的顶面上设置有由顶面向外凸出的球形罩,该球形罩内设置有第一距离检测传感器,同时球形罩上设有两个通孔,这两个通孔分别作为第一距离检测传感器的信号接收孔和信号发射孔。还需要说明的是,上壳体的顶面上的第一距离检测传感器的数量可大于等于1。作为一种示例,上壳体的顶面的中间区域设置有一个第一距离检测传感器,上壳体的顶面的边缘区域间隔设置有多个第一距离检测传感器。通过在上壳体的顶面上分散设置若干个第一距离检测传感器,使得移动机器人能检测到整个顶面上方是否存在障碍物。还需要说明的是,上壳体的顶面上的第一距离检测传感器的类型可灵活设置,包括但不限于红外检测传感器、激光检测传感器和光线检测传感器。

[0042]

进一步地,如图3所示,在底盘1提供的容纳空间内,设置有固定在底盘1上的处理模块121和驱动模块123。此外,底盘1上还具有固定在底盘1上的电池模块124;所述电池模块124与所述处理模块121连接。同时,如图2所示,上壳体11的侧面上设置有显示屏 113,所述显示屏113与所述电池模块124连接,所述显示屏113用于显示所述电池模块124的电量。

[0043]

进一步地,所述下壳体12上设置有多个第二距离检测传感器。优选地,所述下壳体12的侧面和底面上均设置有第二距离检测传感器。第二距离检测传感器用于检测下壳体的下方或四周是否出现障碍物,若第二距离检测传感器检测到障碍物信息时,控制移动机器人改变移动方向或速度,进而阻止移动机器人与周围的障碍物发生碰撞。需要说明的是,下壳体上的第二距离检测传感器的类型可灵活设置,包括但不限于红外检测传感器、激光检测传感器、光线检测传感器或超声波检测传感器。

[0044]

进一步地,如图2所示,所述下壳体12的底面上设置有驱动轮 125;所述驱动轮125与所述驱动模块123连接,所述驱动模块123 用于驱动所述驱动轮125运动,以实现控制移动机器人进行移动。需要说明的是,在移动机器人中,驱动轮的具体数量以及驱动轮在下壳体上的具体设置位置均可根据实际需求进行合理设置。通常,下壳体上设置有至少两个驱动轮。优选地,所述驱动轮的数量为两个,两个所述驱动轮对称地设置在所述下壳体的底面上。

[0045]

进一步地,所述下壳体12的底面上设置有辅助轮126;所述辅助轮126用于支撑所述底盘1,以达到稳定底盘的目的。需要说明的是,在移动机器人中,辅助轮的具体数量、具体类型以及辅助轮在下壳体上的具体设置位置均可根据实际需求进行合理设置。通常,下壳体上设置有至少两个辅助轮。同时辅助轮可为滚珠、万向轮、主动式控制轮中的任意一种。

[0046]

在本实施例中,所述下壳体12的底面上设置有两个驱动轮125 和两个辅助轮126。

两个驱动轮125对称地设置在底面的左右两侧,两个辅助轮126对称地设置在底面的前后两侧。其中,辅助轮126采用万向轮。

[0047]

实施例二:

[0048]

本实用新型实施例提供一种应用于前述实施例提供的任意一种移动机器人的唤醒方法,图4为本实施例提供的唤醒方法流程示意图。由图4可知,本实施例提供的唤醒方法包括以下步骤:

[0049]

s301:第一距离检测传感器将采集到的障碍物信息发送给处理模块。

[0050]

请参见图5所示,由于第一距离检测传感器是设置在底盘的顶面上,同时第一距离检测传感器可采用红外检测传感器或激光检测传感器,则第一距离检测传感器可用于感应底盘的顶面上方是否出现障碍物。在实际应用中,此处出现的障碍物可以理解为交互对象,例如用户的手掌。

[0051]

请参见图5和图6所示,第一距离检测传感器包括发送端和接收端,发送端发送的光源通过手发射到接收端。并根据信号发射与信号接收之间的时间差可得到手和移动机器人之间的距离。在本实施例中,第一距离检测传感器所检测的距离范围为:地面以上50cm至140cm 之间。当然,还可根据实际需求选用不同型号规格的第一距离检测传感器,使得第一距离检测传感器所检测的距离范围能满足实际应用场合。

[0052]

在实际应用中,移动机器人大部分时间是处于休眠状态,例如非充电待机状态或充电待机状态。可选地,上述s301之前,还包括:

[0053]

所述处理模块根据从电池模块获得的信息,确定出所述移动机器人处于充电待机状态。

[0054]

s302:所述处理模块在所述移动机器人处于休眠状态时,根据所述障碍物信息生成控制命令,并将所述控制命令发送给驱动模块。

[0055]

在本实施例中,上述s302具体包括:所述处理模块根据所述障碍物信息得到交互对象的手势,并确定所述交互对象的手势符合预设的标准手势时生成控制命令。可以理解的是,处理模块为mcu处理模块;具体可由单片机或者其它mcu芯片进行相关的计算和逻辑处理。

[0056]

其中,所述预设的标准手势包括但不限于:交互对象在预设的标准时长内处于静止状态的手势;交互对象的移动距离满足预设的标准移动距离的手势;交互对象的移动方向满足预设的标准移动方向的手势;交互对象的停留时间满足预设的标准时长,且交互对象的移动距离满足预设的标准移动距离的手势;交互对象的停留时间满足预设的标准时长,交互对象的移动方向满足预设的标准移动方向的手势;交互对象的停留时间满足预设的标准时长,且交互对象的移动距离满足预设的标准移动距离,且交互对象的移动方向满足预设的标准移动方向的手势。其中,上述预设的标准时长、预设的标准移动距离以及标准移动方向均可根据实际需求进行灵活设置。作为一种示例,预设的标准时长在0.5秒至2秒之间,预设的标准移动距离在20cm至40cm 之间,预设的标准移动方向为向上。作为另一种示例,预设的标准时长在1秒至2秒之间,预设的标准移动距离在30cm至40cm之间,预设的标准移动方向为向下。

[0057]

s303:所述驱动模块根据所述控制命令驱动所述移动机器人运动,以使所述移动机器人处于工作状态。

[0058]

在实际应用中,所述驱动模块接收到所述控制命令后,可驱动底盘上的驱动轮进行运动,以实现唤醒移动机器人开始工作。

[0059]

本实施例提供的应用于移动机器人的唤醒方法,是通过用户在移动机器人的正上方隔空下发特定的手势来唤醒移动机器人开始工作。

[0060]

为了更好地理解本实用新型,下面结合图7介绍一种唤醒移动机器人的方法,由图7可知,所述方法包括以下步骤:

[0061]

s601:移动机器人进行初始化设置。

[0062]

s602:移动机器人判断是否接收到开始工作的命令,若是,执行 s606;反之,执行s603。

[0063]

需要理解的是,此处向移动机器人下发开始工作的命令的具体方式,可为现有唤醒移动机器人开始工作的任意一种方式。例如,通过遥控器启动;或者,通过按压移动机器人上的启动按钮;或者,通过移动终端上的app远程启动。

[0064]

s603:移动机器人继续停留在充电座进行充电,保持充电待机状态。

[0065]

s604:移动机器人检测其正上方的预设范围内是否出现障碍物;若是,执行s605;反之,执行s602。

[0066]

s605:进一步确定障碍物是否在预设时间内从下往上移动预设距离后离开;若是,执行s606;反之,执行s602。

[0067]

s606:唤醒移动机器人开始工作。

[0068]

实施例三

[0069]

基于上述实施例一提供的移动机器人以及实施例二提供的唤醒方法,本实用新型实施例结合两种实际应用场景对移动机器人的唤醒过程作进一步阐述:

[0070]

(1)移动机器人为家用扫地机

[0071]

王爷爷是位弯腰不太方便的老人家,其儿女为其买了一台扫地机。扫地机的顶部中央设有一个红外检测传感器,同时这台扫地机可以直接通过手机上的app、扫地机机体上的按钮和特定手势进行唤醒,以开启扫地功能。但王爷爷不懂得使用手机上的app进行控制,机体上的按扭功能又要弯腰去按。对于有腰部疾病的王爷爷来说,这两种方法对他来说都不方便。于是手势唤醒功能可以帮助王爷爷解决其他唤醒扫地机方式所带来的困扰,具体操作过程如下:

[0072]

扫地机在静止(待机或在充电座充电)的情况下,王爷爷走到扫地机旁边,手自然垂直地面,掌心向下平行于地面,然后水平方面移向机器人的中间(距离检测传感器的正上方),再缓慢向上移动 20cm

‑

40cm之间的某段距离,水平地移开检测点。当扫地机检测到传感器返回的数据为设定的有效距离范围内,扫地机就开始工作,对家里进行打扫。打扫完毕后,它又默默地回到充电座充电了。

[0073]

(2)移动机器人为腊肠狗机器人

[0074]

腊肠狗机器人是一个地面的移动智能机器人,高约30cm,它具备陪使用者聊天,讲故事,家电控制,看家,人脸识别等功能。为了节约能耗,其大部分时间处理待机状态。腊肠狗机器人的顶部有一个单点激光检测传感器,也具备手势唤醒功能。

[0075]

小明走到腊肠狗机器人旁边,伸手移向腊肠机器人的正上方,然后慢慢地向上抬手并移开,此时腊肠机器人被唤醒了。它启动了摄像头,转动着机体,通过人脸识别认出了

小明,于是向小明问好。

[0076]

以上内容是结合具体的实施方式对本实用新型所作的进一步详细说明,不能认定本实用新型的具体实施只局限于这些说明。对于本实用新型所属技术领域的普通技术人员来说,在不脱离本实用新型构思的前提下,还可以做出若干简单推演或替换,都应当视为属于本实用新型的保护范围。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1