一种应用于碳排放计量仪的碳排放自动核算方法及系统与流程

1.本技术涉及碳排放领域,尤其涉及一种应用于碳排放计量仪的碳排放自动核算方法及系统。

背景技术:

2.碳排放指的是温室气体排放,碳排放的来源主要包括能源碳排放源,工业过程和产品使用(ippu),农业、林业和其他土地利用(afolu),废弃物以及其他。碳排放超出大气标准会引发温室效应,进而造成海平面上升,引发各种极端气候事件,影响人类生存。因此,合理控制碳排放已成为全人类面临的一个主要问题。

3.合理控制碳排放需要精准地获取碳排放量,由于各个企业目前的碳排放核算方法主要为粗放型核算,已无法满足现阶段的需求,因此需要对产品生产过程中的碳排放进行更加精细化地核算。

4.现有的企业碳排放核算方法,仅仅是以产品生产过程中的能源碳排放源作为碳排放核算的基准,这种碳排放核算方法忽略了产品生产过程中其他种类的碳排放源,比如物料碳排放源(检测试剂、模具等耗材的碳排放源)和运输过程中载具的油料碳排放源等,导致核算出的碳排放量与实际的碳排放量偏差较大,碳排放核算的准确性较低。

5.此外,企业还需核算产品碳足迹,在产品碳足迹的核算过程中,根据iso14067、pas2050等碳足迹核算标准,企业运营过程中办公、仓储等辅助设施的照明、采暖、制冷以及企业内运输设备能耗也是碳排放源的种类,这些碳排放源导致的碳排放均应计入到产品的碳足迹中。然而,一家企业生产的产品往往不止一种,现有的企业碳排放核算方法无法将辅助设施及企业内运输过程的能耗分配到每个产品中。

技术实现要素:

6.本技术提供了一种应用于碳排放计量仪的碳排放自动核算方法及系统,可用于解决现有碳排放核算方法的核算实时性、准确性较低,以及无法将辅助设施及企业内运输过程的能耗分配到每个产品中的技术问题。

7.第一方面,本技术提供一种应用于碳排放计量仪的碳排放自动核算方法,所述碳排放计量仪设置于待核算企业,包括:获取待核算企业的所有产品;获取利用预设蚁群算法预先构建的产品与碳排放源之间的对应关系,所述产品与碳排放源之间的对应关系是基于各个参与企业的所有已知产品,以及每个参与企业在生产所述已知产品时所涉及的已知的一级碳排放源建立的,用于反映各个已知产品所对应的各种碳排放源,以及所述已知产品与对应的碳排放源之间的紧密程度;根据所述产品与碳排放源之间的对应关系,获取目标产品对应的所有碳排放源,所述目标产品为所有产品中的任意一个,所有碳排放源包括所述一级碳排放源和非一级碳排放源,所述非一级碳排放源为在所述待核算企业生产所述目标产品时,除已知的所述一

级碳排放源以外会产生碳排放的其他碳排放源;将所述待核算企业的所有产品对应的所有碳排放源确定为所述待核算企业的所有碳排放源;从待核算企业获取预设待核算时间段内每种碳排放源的活动数据;通过所述碳排放计量仪中预设的核算方法库中获取每个碳排放源的核算公式;根据每个碳排放源的所述活动数据和所述核算公式获取每个碳排放源的碳排放量;将所有碳排放源的碳排放量的和确定为企业总碳排放量;根据预设产品碳足迹获取方法、目标产品的成本金额、以及所述目标产品对应的所有碳排放源的碳排放量,确定所述目标产品的产品碳足迹。

8.在第一方面的一种可实现方式中,所述产品与碳排放源之间的对应关系通过以下方式构建:根据所有参与企业、所有已知产品和所有一级碳排放源构建产耗关系图,所述产耗关系图中,所述已知产品和生产所述已知产品的所有一级碳排放源之间分别相连,生产所述已知产品时同时使用的任两种一级碳排放源之间相连;确定所述产耗关系图中每条连线的第一权重,所述已知产品和所述一级碳排放源之间连线的第一权重为生产所述已知产品时使用所述一级碳排放源的参与企业的数量,任两种一级碳排放源之间连线的第一权重为生产所述已知产品时同时使用任两种一级碳排放源的参与企业的数量;按照预设处理方式,对产耗关系图中的多个第一权重进行处理,得到每个第一权重变换后对应的第二权重;利用预设蚁群算法以及所述产耗关系图中每条连线的第二权重,确定所述产耗关系图中每条连线的第三权重,所述已知产品和所述一级碳排放源之间连线的第三权重为生产所述已知产品时使用所述一级碳排放源的概率,任两种一级碳排放源之间连线的第三权重为生产所述已知产品时同时使用任两种一级碳排放源的概率;将所述第一权重和对应的第三权重的和确定为紧密关系参考权重;将所述产耗关系图以及所述产耗关系图中每条连线的紧密关系参考权重,共同确定为所述产品与碳排放源之间的对应关系,所述产品与碳排放源之间的对应关系按照预设更新间隔更新。

9.在第一方面的一种可实现方式中,所述按照预设处理方式,对产耗关系图中的多个第一权重进行处理,得到每个第一权重变换后对应的第二权重,包括:根据以下公式对产耗关系图中的多个第一权重进行处理:其中,为所述第一权重,为所述第一权重变换后对应的所述第二权重。

10.在第一方面的一种可实现方式中,所述利用预设蚁群算法以及所述产耗关系图中每条连线的第二权重,确定所述产耗关系图中每条连线的第三权重,包括:设置所述预设蚁群算法的参数,所述参数包括信息启发式因子、期望启发式因子、蚁群数量、信息挥发因子以及信息残留因子;

按照预设转移方式,蚁群中所有蚂蚁的任一目标蚂蚁选择所述产耗关系图中的任一目标连线进行转移;当所述蚁群中的活跃蚂蚁的数量小于预设阈值时,所有蚂蚁停止转移,所述活跃蚂蚁为蚁群中正在进行路线转移的蚂蚁;获取所述产耗关系图中每条连线残留的信息素;将每条连线残留的所述信息素确定为本条连线的第三权重。

11.在第一方面的一种可实现方式中,所述按照预设转移方式,蚁群中所有蚂蚁的任一目标蚂蚁选择所述产耗关系图中的任一目标连线进行转移,包括:将所述产耗关系图中的任一已知产品或任一一级碳排放源确定为所述产耗关系图的节点;所述目标蚂蚁根据以下公式选择所述目标连线进行转移:其中,节点为所述目标蚂蚁当前时刻所处的节点,为所述目标蚂蚁保持当前时刻所处的节点不变,代表时刻所述目标蚂蚁从节点即将转移到的下一个节点,为节点与节点之间的连线上的信息素,为所述信息启发式因子,为节点与节点之间的连线上的启发因子,为所述期望启发式因子,为当前与节点相连的所有的节点,代表当前与节点相连的所有连线中,的连线所占的比例,为比例阈值参数,若大于所述比例阈值参数,则选择的方式判定当前所述目标蚂蚁前进方向,若小于或等于所述比例阈值参数,则选择值判定所述目标蚂蚁的前进方向。所述值为第只所述目标蚂蚁在节点与节点中,选择节点的概率,为与当前节点连接的连线的数量,为中所有节点对外连接的连线数之和,为惩罚参数,若,则所述目标蚂蚁继续选择下一个目标连线进行转移,若,则所述目标蚂蚁选择留在节点,当前所述目标蚂蚁停止转移。

12.在第一方面的一种可实现方式中,所述获取所述产耗关系图中每条连线残留的信息素,包括:

根据以下公式获取所述产耗关系图中每条连线残留的信息素:其中为所述目标蚂蚁完成一次转移后,节点与节点之间所述目标连线的信息素,为上一次转移后所述目标连线的信息素衰减比例,为当前所述目标连线的信息素残留,为每次转移后所述目标连线增加的信息素。

13.在第一方面的一种可实现方式中,根据所述产品与碳排放源之间的对应关系,获取目标产品对应的所有碳排放源,包括:根据所述产品与碳排放源之间的对应关系,获取与所述目标产品直接相连的多种一级碳排放源,以及多种一级碳排放源中任一目标一级碳排放源对应的目标紧密关系参考权重;获取与所述目标一级碳排放源直接相连的多种待筛选非一级碳排放源,以及每种非一级碳排放源对应的待筛选紧密关系参考权重,所述待筛选非一级碳排放源为所述产耗关系图中与所述目标一级碳排放源直接相连的所有一级碳排放源;将值大于所述目标紧密关系参考权重的所有待筛选紧密关系参考权重对应的待筛选非一级碳排放源确定为非一级碳排放源;将所有一级碳排放源,以及所有非一级碳排放源,共同确定为所述目标产品对应的多种碳排放源。

14.在第一方面的一种可实现方式中,所述根据预设产品碳足迹获取方法、将目标产品的成本金额、以及所述目标产品对应的所有碳排放源的碳排放总量,确定所述目标产品的产品碳足迹,包括:根据以下公式确定所述目标产品的产品碳足迹:其中,ti为所述目标产品的产品碳足迹,pm为所述目标产品的产量,m为所述目标产品,i为所述目标产品,si为所述目标产品的成本金额,t

总

为所述目标产品对应的所有碳排放源的碳排放量。

15.在第一方面的一种可实现方式中,所述目标产品对应的所有碳排放源的碳排放量,包括:根据以下公式确定目标产品对应的所有碳排放源的碳排放量:其中,n为所述目标产品对应的多种碳排放源,kn为每种碳排放源产生的碳排放量。

16.第二方面,本技术提供一种应用于碳排放计量仪的碳排放自动核算系统,其特征

在于,所述系统用于执行第一方面及各种可实现方式中的一种应用于碳排放计量仪的碳排放自动核算方法,所述碳排放自动核算系统包括数据采集模块、企业端数据处理发布模块以及数据集中处理与方法输出模块,其中:所述数据采集模块包括表计采集装置、分析采集装置、无线采集装置和集成采集装置,用于从待核算企业获取预设待核算时间段内每种碳排放源的活动数据、所述目标产品的产量以及所述目标产品的成本金额;所述企业端数据处理发布模块包括碳排放计量仪和数据发布单元,其中:所述碳排放计量仪用于获取待核算企业的所有产品,从所述数据集中处理与方法输出模块获取预先构建的产品与碳排放源之间的对应关系;根据所述产品与碳排放源之间的对应关系,获取目标产品对应的所有碳排放源,将所述待核算企业的所有产品对应的所有碳排放源确定为所述待核算企业的所有碳排放源;通过所述碳排放计量仪中预设的核算方法库中获取每个碳排放源的核算公式;根据每个碳排放源的核算公式获取每个碳排放源的碳排放量;将所有碳排放源的碳排放量的和确定为企业总碳排放量;根据预设产品碳足迹获取方法、目标产品的成本金额、以及所述目标产品对应的所有碳排放源的碳排放总量,确定所述目标产品的产品碳足迹;所述数据发布单元包括手持终端和电脑网页终端,用于将所述碳排放计量仪处理获得的数据发布至企业;所述数据集中处理与方法输出模块包括云端应用服务器、企业碳排放管理软件(集团版)、企业碳排放管理软件、前置机,用于构建产品与碳排放源之间的对应关系,以及按照预设更新间隔更新所述产品与碳排放源之间的对应关系。

17.本技术提供了一种应用于碳排放计量仪的碳排放自动核算方法及系统,其中方法包括获取待核算企业的所有产品;根据预先构建的产品与碳排放源之间的对应关系,获取目标产品对应的所有碳排放源;将待核算企业的所有产品对应的碳排放源确定为该企业的所有排放源;根据核算方法库中碳排放核算公式,获取每个碳排放源的碳排放量;将所有碳排放源的碳排放量的和确定为企业总碳排放量;根据预设产品碳足迹获取方法、目标产品的成本金额和目标产品对应的所有碳排放源的碳排放量,确定目标产品的碳足迹。本技术采用先进的自动化、信息化、数字化技术,碳排放数据实时性达到一秒,可准确、清晰、有效的反应出企业真实碳排放、能源资源消耗、重点设备运行、主要产品生产和节能减排项目情况,最大化挖掘出碳排放数据的价值,为企业第一时间发现碳排放偏离现象并解决问题提供有力支持,且通过自动识别企业的所有碳排放源、自动分配排放源对不同产品碳足迹的贡献比例,降低了核算过程对企业的专业性知识要求,提高了核算实时性和准确性。

附图说明

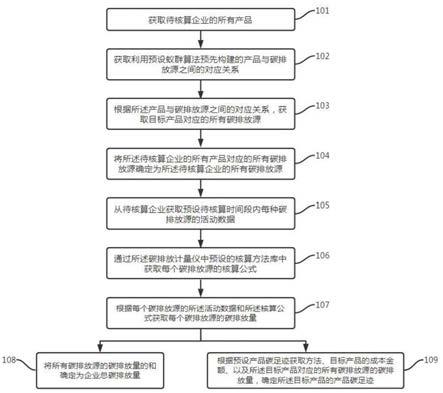

18.图1为本技术第一方面提供的一种应用于碳排放计量仪的碳排放自动核算方法的流程示意图;图2为本技术第一方面提供的产品与碳排放源之间的对应关系的构建流程示意图;图3为本技术第一方面提供的参与企业、已知产品以及一级碳排放源表示意图;图4为本技术第一方面提供的产耗关系图;

图5为本技术第一方面提供的非一级碳排放源筛选示意图;图6为本技术第一方面提供的目标产品对应的所有碳排放源获取示意图;图7为本技术第二方面提供的一种应用于碳排放计量仪的碳排放自动核算系统的组织结构示意图。

具体实施方式

19.使本技术的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合附图对本技术实施方式作进一步地详细描述。

20.以下实施例中所使用的术语只是为了描述特定实施例的目的,而并非旨在作为对本技术的限制。如在本技术的说明书和所附权利要求书中所使用的那样,单数表达形式“一个”、“一种”、“所述”、“上述”、“该”和“这一”旨在也包括例如“一个或多个”这种表达形式, 除非其上下文中明确地有相反指示。还应当理解,在本技术以下各实施例中,“至少一个”、“一个或多个”是指一个、两个或两个以上,“多个”是指两个或者两个以上。术语“和/或”,用于描述关联对象的关联关系, 表示可以存在三种关系;例如,a 和/或 b,可以表示:单独存在a,同时存在a和b,单独存在b的情况,其中a、b可以是单数或者复数。字符“/”一般表示前后关联对象是一种“或”的关系。

21.在本说明书中描述的参考“一个实施例”或“一些实施例”等意味着在本技术的一个或多个实施例中包括结合该实施例描述的特定特征、结构或特点。由此,在本说明书中的不同之处出现的语句“在一个实施例中”、“在一些实施例中”、“在其他一些实施例中”、“在另外一些实施例中”等不是必然都参考相同的实施例,而是意味着“一个或多个但不是所有的实施例”,除非是以其他方式另外特别强调。术语“包括”、“包含”、“具有”及它们的变形都意味着“包括但不限于”,除非是以其他方式另外特别强调。

22.本技术第一实施例公开了一种应用于碳排放计量仪的碳排放自动核算方法,所述碳排放计量仪设置于待核算企业,下面结合附图对本技术第一实施例公开的一种应用于碳排放计量仪的碳排放自动核算方法进行具体说明。

23.图1为本技术第一实施例提供的一种应用于碳排放计量仪的碳排放自动核算方法的流程示意图,参见图1,本技术第一实施例提供的一种应用于碳排放计量仪的碳排放自动核算方法包括:步骤101,获取待核算企业的所有产品。

24.步骤102,获取预先构建的产品与碳排放源之间的对应关系,所述产品与碳排放源之间的对应关系是基于各个参与企业的所有已知产品,以及每个参与企业在生产所述已知产品时所涉及的已知的一级碳排放源建立的,用于反映各个已知产品所对应的各种碳排放源,以及所述已知产品与对应的碳排放源之间的紧密程度。

25.具体地,图2为本技术第一实施例提供的产品与碳排放源之间的对应关系的构建流程示意图,参见图2,所述产品与碳排放源之间的对应关系通过以下方式构建:步骤201,根据所有参与企业、所有已知产品和所有一级碳排放源构建产耗关系图,所述产耗关系图中,所述已知产品和生产所述已知产品的所有一级碳排放源之间分别相连,生产所述已知产品时同时使用的任两种一级碳排放源之间相连。

26.图3为本技术第一实施例提供的参与企业、已知产品以及一级碳排放源表示意图,

图4为本技术第一实施例提供的产耗关系图。

27.具体地,参见图3,以三个参与企业为例,每个参与企业各生产两类已知产品,每类已知产品各包含各自的一级碳排放源,根据图3中的所有参与企业、所有知产品和所有一级碳排放源构建图4所示的产耗关系图。

28.进一步地,将所述产耗关系图中的任一已知产品或任一一级碳排放源确定为所述产耗关系图的节点。

29.步骤202,确定所述产耗关系图中每条连线的第一权重,所述已知产品和所述一级碳排放源之间连线的第一权重为生产所述已知产品时使用所述一级碳排放源的参与企业的数量,任两种一级碳排放源之间连线的第一权重为生产所述已知产品时同时使用任两种一级碳排放源的参与企业的数量。

30.步骤203,按照预设处理方式,对产耗关系图中的多个第一权重进行处理,得到每个第一权重变换后对应的第二权重。

31.所述产耗关系图中,第一权重的值越大,代表生产所述已知产品时使用所述一级碳排放源的参与企业的数量越多,代表这条连线的距离越长,然而,所述预设蚁群算法中蚁群是倾向于选择距离最短的路径进行转移,因此,需要首先对第一权重进行处理。

32.具体地,步骤203根据以下公式对产耗关系图中的多个第一权重进行处理:(1)其中,为所述第一权重,为所述第一权重变换后对应的所述第二权重,处理后最大的第一权重对应变换为最小的第二权重,如此,就可以使第一权重越大的连线上经过的蚂蚁越多,满足筛选目标产品碳排放源的需求。

33.步骤204,利用预设蚁群算法以及所述产耗关系图中每条连线的第二权重,确定所述产耗关系图中每条连线的第三权重,所述已知产品和所述一级碳排放源之间连线的第三权重为生产所述已知产品时使用所述一级碳排放源的概率,任两种一级碳排放源之间连线的第三权重为生产所述已知产品时同时使用任两种一级碳排放源的概率。

34.具体地,步骤204包括:设置所述预设蚁群算法的参数,所述参数包括信息启发式因子、期望启发式因子、蚁群数量、信息挥发因子以及信息残留因子;按照预设转移方式,蚁群中所有蚂蚁的任一目标蚂蚁选择所述产耗关系图中的任一目标连线进行转移。

35.具体地,将所述产耗关系图中的任一已知产品或任一一级碳排放源确定为所述产耗关系图的节点;所述目标蚂蚁根据以下公式选择所述目标连线进行转移:(2)其中,节点为所述目标蚂蚁当前时刻所处的节点;为所述目标蚂蚁保持当

前时刻所处的节点不变;代表时刻所述目标蚂蚁从节点即将转移到的下一个节点;为节点与节点之间的连线上的信息素;为所述信息启发式因子,代表所述目标蚂蚁倾向于选择信息素浓度较高的目标连线的程度;为节点与节点之间的连线上的启发因子,代表不同节点之间距离的相反数;为所述期望启发式因子,代表蚂蚁倾向于选择理论最短目标连线的程度;为当前与节点相连的所有的节点;代表当前与节点相连的所有连线中,的连线所占的比例;为比例阈值参数,若大于所述比例阈值参数,则选择的方式判定当前所述目标蚂蚁前进方向,若小于或等于所述比例阈值参数,则选择值判定所述目标蚂蚁的前进方向。所述值为第只所述目标蚂蚁在节点与节点中,选择节点的概率;为与当前节点连接的连线的数量;为中所有节点对外连接的连线数之和;为惩罚参数,若,则所述目标蚂蚁继续选择下一个目标连线进行转移,若,则所述目标蚂蚁选择留在节点,当前所述目标蚂蚁停止转移。

36.当所述蚁群中的活跃蚂蚁的数量小于预设阈值时,所有蚂蚁停止转移,所述活跃蚂蚁为蚁群中正在进行路线转移的蚂蚁;获取所述产耗关系图中每条连线残留的信息素;具体地,根据以下公式获取所述产耗关系图中每条连线残留的信息素:(3)其中为所述目标蚂蚁完成一次转移后,节点与节点之间所述目标连线的信息素,为上一次转移后所述目标连线的信息素衰减比例,为当前所述目标连线的信息素残留,为每次转移后所述目标连线增加的信息素。

37.将每条连线残留的所述信息素确定为本条连线的第三权重。

38.步骤205,将所述第一权重和对应的第三权重的和确定为紧密关系参考权重;步骤206,将所述产耗关系图以及所述产耗关系图中每条连线的紧密关系参考权重,共同确定为所述产品与碳排放源之间的对应关系,所述产品与碳排放源之间的对应关系按照预设更新间隔更新。

39.优选地,预设更新间隔为一天。在每天各企业的碳排放核算工作完成后,所述碳排放计量仪将当天核算过程中产生各类信息上传至所述云端处理模块,更新所述产品与碳排

放源之间的对应关系。所述各类信息包括新的已知产品、新的一级碳排放源以及新的紧密关系参考权重。如此,所述产品与碳排放源之间的对应关系一直处于动态更新的状态中,更有利于提高企业碳排放核算的准确性。

40.步骤103,根据所述产品与碳排放源之间的对应关系,获取目标产品对应的所有碳排放源,所述目标产品为所有产品中的任意一个,所有碳排放源包括所述一级碳排放源和非一级碳排放源,所述非一级碳排放源为在所述待核算企业生产所述目标产品时,除已知的所述一级碳排放源以外会产生碳排放的其他碳排放源。

41.具体地,图5为本技术第一实施例提供的非一级碳排放源筛选示意图,图6为本技术第一实施例提供的目标产品对应的所有碳排放源获取示意图,参见图5和图6,步骤103包括:根据所述产品与碳排放源之间的对应关系,获取与所述目标产品直接相连的多种一级碳排放源,以及多种一级碳排放源中任一目标一级碳排放源对应的目标紧密关系参考权重,以图5为例,当所述所述目标产品为已知产品3时,所述目标一级碳排放源为一级碳排放源3,已知产品3和一级碳排放源3连线上的紧密关系参考权重为目标紧密关系参考权重。

42.获取与所述目标一级碳排放源直接相连的多种待筛选非一级碳排放源,以及每种非一级碳排放源对应的待筛选紧密关系参考权重,所述待筛选非一级碳排放源为为所述产耗关系图中与所述目标一级碳排放源直接相连的所有一级碳排放源,以图5为例,所述一级碳排放源3对应的所述待筛选非一级碳排放源为一级碳排放源1,所述一级碳排放源1和所述一级碳排放源3连线上的紧密关系参考权重为待筛选非一级碳排放源;将值大于所述目标紧密关系参考权重的所有待筛选紧密关系参考权重对应的待筛选非一级碳排放源确定为非一级碳排放源,以图5为例,若所述待筛选紧密关系参考权重大于目标紧密关系参考权重,则一级碳排放源1为已知产品3的非一级碳排放源;将所有一级碳排放源,以及所有非一级碳排放源,共同确定为所述目标产品对应的多种碳排放源,以图5为例,已知产品3的碳排放源包括一级碳排放源1、一级碳排放源3以及一级碳排放源4。

43.步骤104,将所述待核算企业的所有产品对应的所有碳排放源确定为所述待核算企业的所有碳排放源。

44.步骤105,从待核算企业获取预设待核算时间段内每种碳排放源的活动数据。

45.步骤106,通过所述碳排放计量仪中预设的核算方法库中获取每个碳排放源的核算公式。

46.步骤107,根据每个碳排放源的所述活动数据和所述核算公式获取每个碳排放源的碳排放量。

47.步骤108,将所有碳排放源的碳排放量的和确定为企业总碳排放量。

48.步骤109,根据预设产品碳足迹获取方法、目标产品的成本金额、以及所述目标产品对应的所有碳排放源的碳排放量,确定所述目标产品的产品碳足迹。

49.部分企业公辅设施或过程类的碳排放源(如办公设施/仓储的照明、采暖、制冷,厂内运输等)可以为多个产品共用,因此通过步骤109确定所述目标产品的产品碳足迹。

50.具体地,步骤109通过以下公式确定所述目标产品的产品碳足迹:

(4)其中,ti为所述目标产品的产品碳足迹,pm为所述目标产品的产量,m为所述目标产品,i为所述目标产品,si为所述目标产品的成本金额,t

总

为所述目标产品对应的所有碳排放源的碳排放量。

51.具体地,根据以下公式确定目标产品对应的所有碳排放源的碳排放量:(5)其中,n为所述目标产品对应的多种碳排放源,kn为每种碳排放源产生的碳排放量。

52.由于仓储、厂内运输、办公设备等辅助设施造成的碳排放,客观上会增加最终产品的碳排放,从而导致单位产品碳足迹在不同企业的加工过程中有所区别,因此,所述产品碳足迹方便企业更清楚的了解当前的生产过程中碳排放的情况。

53.所述成本金额为所述目标产品在生产过程中产生的成本金额,不包括原材料成本和企业以外的运输、仓储等成本,仅指企业内部的加工、运输、仓储和办公等成本。

54.本技术第二实施例公开了一种应用于碳排放计量仪的碳排放自动核算系统,用于执行第一实施例中公开的一种应用于碳排放计量仪的碳排放自动核算方法。

55.图7为本技术第二实施例提供的一种应用于碳排放计量仪的碳排放自动核算系统的组织结构示意图,参见图7,所述碳排放自动核算系统是一种企业端和管理端双重服务的管理系统,包括数据采集模块、企业端数据处理发布模块以及数据集中处理与方法输出模块,其中:所述数据采集模块包括表计采集装置、分析采集装置、无线采集装置和集成采集装置,用于从待核算企业获取预设待核算时间段内每种碳排放源的活动数据、所述目标产品的产量以及所述目标产品的成本金额;具体地,所述数据采集装置,用于获取企业内水、电、热力、油、气、煤等各类能源碳排放源数据以及其它具有行业特征如:脱硫剂等碳排放活动数据,对下对上支持modbus、mbus、bacnet、mqtt、json、mysql、sqlserver、自由协议等对接方式,并将所述数据发送至所述碳排放计量仪。

56.所述企业端数据处理发布模块包括碳排放计量仪和数据发布单元,其中:所述碳排放计量仪用于获取待核算企业的所有产品,从所述数据集中处理与方法输出模块获取预先构建的产品与碳排放源之间的对应关系;根据所述产品与碳排放源之间的对应关系,获取目标产品对应的所有碳排放源,从预设碳排放标准中获取每种碳排放源对应的单位碳排放量;根据所述目标产品对应的所有碳排放源、每种碳排放源对应的单位碳排放量以及每种碳排放源的碳排放源数量,确定目标产品总碳排放量;根据所述目标产品总碳排放量、所述目标产品的产量以及所述目标产品的成本金额,确定所述目标产品的产品碳足迹;根据所述目标产品总碳排放量和待核算企业的所有产品,确定所述待核算企

业的总碳排放量;具体地,所述碳排放计量仪,用于获取数据采集装置发送的活动数据,根据内嵌碳排放核算方法,对活动数据进行碳排放核算,并将所述碳排放数据发送至企业碳排放管理软件、企业碳排放管理软件(集团版),所述碳排放计量仪与所述系统中的其他部分通信连接。

57.所述数据发布单元包括手持终端和电脑网页终端,用于将所述碳排放计量仪处理获得的数据发布至企业;具体地,所述手持终端,用于手工填报企业核算碳排放量中无法自动采集但又不可缺少的数据,并将所述填报数据发送至碳排放计量仪。

58.所述数据集中处理与方法输出模块包括云端应用服务器、企业碳排放管理软件(集团版)、企业碳排放管理软件、前置机,所述数据集中处理与方法输出模块用于构建产品与碳排放源之间的对应关系,以及按照预设更新间隔更新所述产品与碳排放源之间的对应关系。

59.所述数据集中处理与方法输出模块还用于将当前企业的产品信息和碳排放相关的资源碳排放源数据进行综合分析,通过擎天碳排放核算方法对当前数据进行分析,并个性化的为当前企业生成精细化碳排放核算方法,以适应当前企业的精细化碳排放管理模式。

60.具体地,所述企业碳排放管理软件,用于单个独立经营的企业管理自身碳排放核算边界,查看、分析自身碳排放数据。

61.所述企业碳排放管理软件(集团版),用于大型服务型企业(如:国网、运营商、集团公司等面向多家企业)、供应链管理企业(如:汽车制造商等),统一维护碳排放核算方法,多维度查看、分析多家企业碳排放数据。

62.本技术提供了一种应用于碳排放计量仪的碳排放自动核算方法及系统,其中方法包括获取待核算企业的所有产品;根据预先构建的产品与碳排放源之间的对应关系,获取目标产品对应的所有碳排放源;将待核算企业的所有产品对应的碳排放源确定为该企业的所有排放源;根据核算方法库中碳排放核算公式,获取每个碳排放源的碳排放量;将所有碳排放源的碳排放量的和确定为企业总碳排放量;根据预设产品碳足迹获取方法、目标产品的成本金额和目标产品对应的所有碳排放源的碳排放量,确定目标产品的碳足迹。本技术采用先进的自动化、信息化、数字化技术,碳排放数据实时性达到一秒,可准确、清晰、有效的反应出企业真实碳排放、能源资源消耗、重点设备运行、主要产品生产和节能减排项目情况,最大化挖掘出碳排放数据的价值,为企业第一时间发现碳排放偏离现象并解决问题提供有力支持,且通过自动识别企业的所有碳排放源、自动分配排放源对不同产品碳足迹的贡献比例,降低了核算过程对企业的专业性知识要求,提高了核算实时性和准确性。

63.本领域技术人员在考虑说明书及实践这里公开的发明后,将容易想到本发明的其它实施方案。本技术旨在涵盖本发明的任何变型、用途或者适应性变化,这些变型、用途或者适应性变化遵循本发明的一般性原理并包括本发明未公开的本技术领域中的公知常识或惯用技术手段;说明书和实施例仅被视为示例性的,本发明的真正范围和精神由下面的权利要求指出。

64.应当理解的是,本发明并不局限于上面已经描述并在附图中示出的精确结构,并

且可以在不脱离其范围进行各种修改和改变;本发明的范围仅由所附的权利要求来限制。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1