基于无线通讯的移动式多气体探测器的制作方法

1.本实用新型涉及仪器仪表领域,尤其是涉及一种基于无线通讯的移动式多气体探测器。

背景技术:

2.随着我国工业化的提升,每年由于对易燃易爆气体或有毒气体的使用和安全防护不到位造成的泄漏、爆炸、人身伤害等情况屡见不鲜,这些情况不仅造成不同程度的人员伤亡和财产损失,也影响了单位的正常经营和发展。

技术实现要素:

3.本实用新型的目的在于提供一种基于无线通讯的移动式多气体探测器。

4.为解决上述技术问题,本实用新型的实施方式提供了一种基于无线通讯的移动式多气体探测器,其包括:

5.探测器(3),其设置有手持部(4),所述探测器安装有声光报警器(5)、无线通讯端(6);

6.通过钢板(7)而安装于所述探测器下方的方形箱体(1),其设置有前盖(2),所述方形箱体侧壁设置有两个气孔(8),所述方形箱体设置有开机按钮(9),所述方形箱体内设置有电源模块(10)、气泵(11)、至少一个气体传感器、控制模块、无线发射模块、无线接收模块,与电源模块相连的控制模块连接于所述无线发射模块、无线接收模块、气体传感器,所述气泵输出端连接于其中一个气孔、输入端连接于另一个气孔,所述气体传感器探测端安装于所述气泵的气体输送路径上,所述开机按钮连接于控制模块。

7.多气体探测器开机时,其会定时向云端发送采集到的数据,其数据包括不限于,各气体浓度,气泵的温度,传感器板温度,摄像头监控视频,定位信息,电路板各通道电压等。

8.进一步,所述手持部为把手。

9.控制模块包括但不仅限于plc。

10.传感器所探测的气体主要是易燃易爆气体或有毒气体,例如一氧化碳等。

11.本实用新型具有如下有益效果:集成度高,方便携带。数据存储于云端,便于用户实时监控。

附图说明

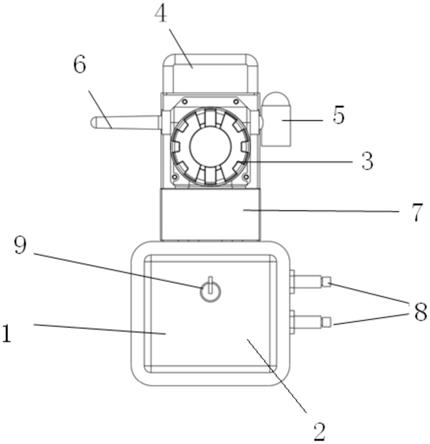

12.图1为实施例1中基于无线通讯的移动式多气体探测器主视图。

13.图2为实施例1中基于无线通讯的移动式多气体探测器后视图。

14.图3为实施例1中基于无线通讯的移动式多气体探测器左视图。

15.图4为实施例1中基于无线通讯的移动式多气体探测器右视图。

16.图5为实施例1中基于无线通讯的移动式多气体探测器的前盖打开后的内部示意图。

17.图6为实施例2中基于无线通讯的移动式多气体探测器结构示意图,其仅示出了方形箱体。

具体实施方式

18.为了使本实用新型实现的技术手段、创作特征、达成目的与功效易于明白了解,下面结合具体实施例,进一步阐述本实用新型。

19.实施例1:一种基于无线通讯的移动式多气体探测器,参见图1-5,其包括:探测器3,其设置有手持部4,手持部例如布置于探测器顶部的把手,所述探测器安装有声光报警器5、无线通讯端6;通过钢板7而安装于所述探测器下方的方形箱体1,其设置有前盖2,所述方形箱体侧壁设置有两个气孔8,所述方形箱体设置有开机按钮9,所述方形箱体内设置有电源模块10、气泵11、至少一个气体传感器、控制模块、无线发射模块、无线接收模块,与电源模块相连的控制模块连接于所述无线发射模块、无线接收模块、气体传感器,所述气泵输出端连接于其中一个气孔、输入端连接于另一个气孔,所述气体传感器探测端安装于所述气泵的气体输送路径上,所述开机按钮连接于控制模块,控制模块例如选择plc。

20.方形箱体侧壁设置有充电口13,充电口用于给电源模块进行充电,电源模块采用可充电电池。而传感器安装于传感器板14处。

21.探测器内置有端子板15。

22.在探测器侧背部设置有铭牌12。

23.管的连接方式是:外界气体通过方形箱右侧下方的送气孔进入方形箱里的传感器板一侧,然后通过传感器另一侧引出至气泵一端,由气泵另一端连接至排气孔送出方形箱外。该多气体探测器唯一需要用户接线的即是充电线连接部分,待电池充满电后,用户即可将其拿走放置于需要检测气体的危险区域,开机之后即可自行离开。

24.多气体探测器开机时,首先进入预热状态,led显示上行和下行均显示“8888”,接着进入自检状态,接着仪器正常操作模式,轮流显示五种界面,其中前四种为气体及其浓度,第五种为电池及其剩余电量,如果仪器自检失败,将显示相应的故障代码。其传感器板可以扩展为八种气体检测。

25.实施例2:参见图6,考虑到该多气体探测器是防爆品,在方形箱体1的前盖2处开一个方形口,方形口内嵌防爆玻璃16,摄像头要内置于方形箱的箱体内,摄像头可以监控检测环境的图像信息,并实时回传给监控室或者监控端,开机按钮9下移,该摄像头连接于控制模块。

26.在图6中示出了两个气孔,将其分别界定为排气口8a、进气口8b,进气口连接于气泵的输入端,排气口连接于气泵的输出端,在方形箱体的侧壁设置有充电口13。

27.本领域的普通技术人员可以理解,上述各实施方式是实现本实用新型的具体实施例,而在实际应用中,可以在形式上和细节上对其作各种改变,而不偏离本实用新型的精神和范围。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1