用于串联透热的换流电感模块的制作方法

1.本实用新型涉及串联透热炉技术领域,具体涉及一种用于串联透热的换流电感模块。

背景技术:

2.串联透热炉可以根据不同材质工件的几何形状和加热工艺要求,采用中频电源对工件进行加热。串联透热炉主要用于齿轮、半轴连杆、轴承等精锻造;也可用于棒料、长棒料的补温、兰淬下料、在线加热等。串联透热炉具有加热速度快、氧化脱炭少、自动化程度高、加热均匀、温控精度高、更换简便、低耗能、无污染等优点。

3.串联透热炉主要利用换流电感实现感应加热,换流电感为矩形空心管制成的螺旋状筒体,熔炼时,矩形空心管内通冷却水。现有的用于串联透热炉的换流电感的外形体积较大,电感量较大,功耗较高,安装不方便,散热较差,整体性较差,不能有效的模块化。

技术实现要素:

4.对于现有技术中所存在的问题,本实用新型提供的用于串联透热的换流电感模块,第二换流线圈套设于第一换流线圈内,第一换流线圈和第二换流线圈内外缠绕设置;在达到相同的技术效果的前提下,第一换流线圈和第二换流线圈缠绕匝数和直径均可有效的降低;可以降低换流电感的外形体积,降低了电感量;同时,利用灌封体灌封的方式,可以使本实用新型形成一个整体,模块化程度更高,便于安装。

5.为了实现上述目的,本实用新型采用的技术方案如下:

6.本实用新型提供的用于串联透热的换流电感模块,包括灌封体,所述灌封体内具有密封腔,所述密封腔内设有第一换流线圈和第二换流线圈,所述第一换流线圈包括线圈状的第一铜管,所述第二换流线圈包括线圈状的第二铜管,所述第一换流线圈套设于所述第二换流线圈上,所述第一铜管和所述第二铜管的两端均从所述灌封体内伸出,所述密封腔采用灌封处理。

7.作为一种优选的技术方案,从所述灌封体内伸出的所述第一铜管上设有连接铜排,从所述灌封体内伸出的所述第二铜管上也设有所述连接铜排。

8.作为一种优选的技术方案,所述连接铜排上设有安装孔。

9.作为一种优选的技术方案,相邻匝的所述铜管之间嵌有绝缘板。

10.作为一种优选的技术方案,所述绝缘板采用环氧树脂材料制成。

11.作为一种优选的技术方案,所述第一铜管和所述第二铜管从所述灌封体内伸出的两端均连接有水嘴。

12.本实用新型的有益效果表现在:

13.本实用新型的第二换流线圈套设于第一换流线圈内,第一换流线圈和第二换流线圈内外缠绕设置;在达到相同的技术效果的前提下,第一换流线圈和第二换流线圈缠绕匝数和直径均可有效的降低;可以降低换流电感的外形体积,降低了电感量;同时,利用灌封

体灌封的方式,可以使本实用新型形成一个整体,模块化程度更高,便于安装。

附图说明

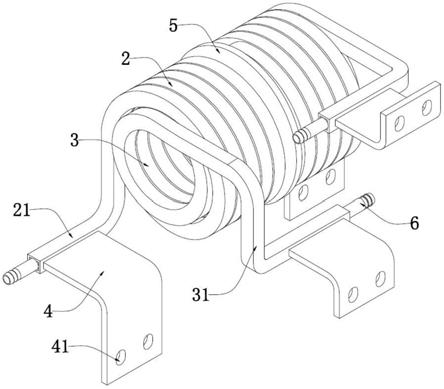

14.图1为本实用新型用于串联透热的换流电感模块的一种实施例的整体结构示意图;

15.图2为图1隐藏灌封体后的示意图。

16.图中:1-灌封体、2-第一换流线圈、21-第一铜管、3-第二换流线圈、31-第二铜管、4-连接铜排、41-安装孔、5-绝缘板、6-水嘴。

具体实施方式

17.为了便于本领域技术人员理解,下面结合附图对本实用新型作进一步的说明。

18.请参照图1和图2,为本实用新型提供的用于串联透热的换流电感模块的一种实施例,包括灌封体1,灌封体1内具有密封腔,密封腔内设有第一换流线圈2和第二换流线圈3,第一换流线圈2包括线圈状的第一铜管21,第二换流线圈3包括线圈状的第二铜管31,具体的,第一铜管21和第二铜管31均设为矩形空心管;第一换流线圈2套设于第二换流线圈3上,第一铜管21和第二铜管31的两端均从灌封体1内伸出,冷却水可以分别通过第一铜管21和第二铜管31的两端流入和流出,有效的对第一换流线圈2和第二换流线圈3进行降温;密封腔采用灌封处理,灌封处理可以将灌封体1及其内部的第一换流线圈2和第二换流线圈3形成一个整体。

19.在本实施例中,请参照图1和图2,从灌封体1内伸出的第一铜管21上设有连接铜排4,从灌封体1内伸出的第二铜管31上也设有连接铜排4,连接铜排4用于与水冷电缆连通;进一步的,连接铜排4上设有安装孔41,安装孔41用于安装绝缘子。

20.在本实施例中,请参照图1和图2,相邻匝的铜管之间嵌有绝缘板5,绝缘板5起到绝缘的作用;进一步的,绝缘板5优选的采用环氧树脂材料制成。

21.在本实施例中,请参照图1和图2,第一铜管21和第二铜管31从灌封体1内伸出的两端均连接有水嘴6,冷却水通过水嘴6可以流入第一铜管21和第二铜管31或者从第一铜管21和第二铜管31流出。

22.以上所述仅为本实用新型的优选实施例而已,并不用于限制本实用新型,对于本领域的技术人员来说,本实用新型可以有各种更改和变化。凡在本实用新型的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本实用新型的保护范围之内。

技术特征:

1.用于串联透热的换流电感模块,其特征在于,包括灌封体,所述灌封体内具有密封腔,所述密封腔内设有第一换流线圈和第二换流线圈,所述第一换流线圈包括线圈状的第一铜管,所述第二换流线圈包括线圈状的第二铜管,所述第一换流线圈套设于所述第二换流线圈上,所述第一铜管和所述第二铜管的两端均从所述灌封体内伸出,所述密封腔采用灌封处理。2.根据权利要求1所述的用于串联透热的换流电感模块,其特征在于,从所述灌封体内伸出的所述第一铜管上设有连接铜排,从所述灌封体内伸出的所述第二铜管上也设有所述连接铜排。3.根据权利要求2所述的用于串联透热的换流电感模块,其特征在于,所述连接铜排上设有安装孔。4.根据权利要求1所述的用于串联透热的换流电感模块,其特征在于,相邻匝的所述铜管之间嵌有绝缘板。5.根据权利要求4所述的用于串联透热的换流电感模块,其特征在于,所述绝缘板采用环氧树脂材料制成。6.根据权利要求1所述的用于串联透热的换流电感模块,其特征在于,所述第一铜管和所述第二铜管从所述灌封体内伸出的两端均连接有水嘴。

技术总结

本实用新型公开的用于串联透热的换流电感模块,它属于串联透热炉技术领域,包括灌封体,灌封体内具有密封腔,密封腔内设有第一换流线圈和第二换流线圈,第一换流线圈包括线圈状的第一铜管,第二换流线圈包括线圈状的第二铜管,第一换流线圈套设于第二换流线圈上,第一铜管和第二铜管的两端均从灌封体内伸出,密封腔采用灌封处理;本实用新型的第二换流线圈套设于第一换流线圈内,第一换流线圈和第二换流线圈内外缠绕设置;在达到相同的技术效果的前提下,第一换流线圈和第二换流线圈缠绕匝数和直径均可有效的降低;可以降低换流电感的外形体积,降低了电感量;同时,利用灌封体灌封的方式,可以使本实用新型形成一个整体,模块化程度更高。程度更高。程度更高。

技术研发人员:李志胜 董林涛 任春妮 孙伟 张明

受保护的技术使用者:山东荣泰感应科技有限公司

技术研发日:2021.09.09

技术公布日:2022/2/11

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1