通气装置的制作方法

通气装置

[0001]

交叉引用

[0002]

本申请要求以2019年8月26日递交的申请号为2019-153961的日本专利申请为优先权,其说明书、权利要求书、附图以及摘要的全部内容作为参考被包括在本申请中。

技术领域

[0003]

本说明书公开了安装于对象壳体且用于调节对象壳体的内部空间的压力的通气装置。

背景技术:

[0004]

目前,已知有用于调节对象壳体的内部空间的压力的通气装置。例如,在专利文献1中公开有设置在收容车辆行驶用的旋转电机的电动机壳体(即对象壳体)上的通气装置。该通气装置具备:在对象壳体的内部压力比外部压力小的情况下打开的进气阀;以及在内压比外压大的情况下打开的排气阀。

[0005]

在先技术文献

[0006]

专利文献

[0007]

专利文献1:日本特开2009-106024号公报

[0008]

然而,在像专利文献1那样对象壳体搭载于车辆等移动体的情况下,在移动的过程中存在对象壳体及通气装置暂时陷没在水中的情况。在这样陷没在水中的情况下,也迫切期望防止水向该对象壳体内的浸入。

[0009]

在专利文献1的技术中,若是在对象壳体及通气装置陷没在水中的状态下打开进气阀,则通气装置的周围的水会从通气装置向对象壳体内侵入。因此,在专利文献1的技术中,为了防止陷没在水中时水的侵入,需要增大进气阀的开阀压力,以使进气阀在内压为常压且外压为水压以上的情况下也不会打开。然而,在设置成上述结构的情况下,在对象壳体及通气装置没有陷没在水中的通常的状态下,只要对象壳体的内压相较于外压而言没有足够小,则进气阀就不会打开。换言之,在专利文献1的技术中,在要防止水向对象壳体内的浸入时,经常会导致对象壳体内部从负压恢复成大气压变慢。

[0010]

因此,在本说明书中,公开了能够防止水向对象壳体内的浸入且使对象壳体内迅速地恢复成常压的通气装置。

技术实现要素:

[0011]

本说明书公开的通气装置安装于对象壳体并对所述对象壳体的内压进行调节,所述通气装置的特征在于,具备:进气路径,所述进气路径将所述对象壳体的内部空间与外部空间连通;排气路径,所述排气路径将所述内部空间与外部空间连通,且至少一部分与所述进气路径分离;进气阀,所述进气阀设置于所述进气路径,仅在所述内压比外压低一定以上的情况下允许外部气体向所述内部空间流入;排气阀,所述排气阀设置于所述排气路径,仅在所述内压比所述外压高一定以上的情况下允许所述内部空间内的气体向所述外部空间

流出;以及止水过滤器,所述止水过滤器设置在所述进气路径中的比所述进气阀靠进气气流方向的上游侧的位置,使气体通过但阻止液体的通过。

[0012]

通过在进气路径中的比进气阀靠进气气流方向的上游侧的位置设置止水过滤器,即便将进气阀的开阀压力设计得小,也能够防止液体、例如水的侵入。其结果是,能够使对象壳体的内部空间更迅速地恢复成常压。

[0013]

这种情况下,可以是,所述进气路径及所述排气路径通过内部空间侧的端部即内部端、分支点、汇合点以及所述外部空间侧的端部即外部端,所述进气路径及所述排气路径中,从所述内部端到所述分支点为止的区间以及从所述汇合点到所述外部端为止的区间通过彼此共用的路径,从所述分支点到所述汇合点为止的区间通过彼此分离的路径。

[0014]

通过使进气路径及排气路径的一部分共用,由此能够使通气装置的尺寸小型化。

[0015]

另外,这种情况下,可以是,所述止水过滤器配置于所述进气路径中的从所述分支点到所述汇合点为止的区间,从所述汇合点到所述外部端为止的距离比从所述汇合点到所述止水过滤器为止的距离短。

[0016]

通过设置成上述结构,由此流动到汇合点的排气不会朝向止水过滤器而是容易向外部空间流动。其结果是,能够有效地阻止因排气中含有的异物(例如油蒸气等)引起的止水过滤器的堵塞。

[0017]

进而,所述进气路径也可以在从所述汇合点到所述止水过滤器为止的区间内弯曲一次以上。

[0018]

通过设置成上述结构,由此流动到汇合点的排气不会朝向止水过滤器而是容易向外部空间流动。其结果是,能够有效地阻止因排气中含有的异物(例如油蒸气等)引起的止水过滤器的堵塞。

[0019]

另外,也可以是,通气装置具备:外壳,所述外壳安装于所述对象壳体,且形成有与所述内部空间始终连通的主孔;第一可动体,所述第一可动体能够在与所述外壳密接而盖住所述主孔的第一关闭位置与从所述外壳离开而使所述主孔与所述外部空间连通的第一打开位置之间进退,并形成有在所述第一关闭位置处将所述主孔与外部空间相连的副孔;第二可动体,所述第二可动体设置于所述主孔内,并能够在与所述第一可动体密接而盖住所述副孔的第二关闭位置与从所述副孔离开而使所述主孔经由所述副孔与所述外部空间连通的第二打开位置之间进退;第一施力构件,所述第一施力构件对所述第一可动体向所述第一关闭位置的方向施力;第二施力构件,所述第二施力构件对所述第二可动体向所述第二关闭位置的方向施力;以及所述止水过滤器,所述止水过滤器配置在隔着所述副孔而与所述第二可动体相反的一侧,并覆盖所述副孔,所述第一可动体及所述第一施力构件作为所述排气阀发挥功能,所述第二可动体及所述第二施力构件作为所述进气阀发挥功能,所述第一可动体由比所述第二可动体及所述外壳弹性高的材料构成。

[0020]

通过将第一可动体由比第二可动体及外壳弹性高的材料构成,由此这些构件的密接性得以提高,能够更可靠地防止空气的泄漏。

[0021]

另外,所述对象壳体可以是收容电动机的电动机壳体。

[0022]

高电压会通过电动机的定子线圈。当上述电动机的周围的气压变低时,容易产生放电。若是在收容上述电动机的电动机壳体上安装上述那样的具有止水过滤器的通气装置,则能够防止电动机周围的气压过度降低。其结果是,能够有效地防止放电。

[0023]

根据本说明书所公开的通气装置,能够防止水向对象壳体内的浸入,并且使对象壳体内迅速地恢复成常压。

附图说明

[0024]

图1是组装有通气装置的电动机单元的示意图。

[0025]

图2是表示通气装置的最基本结构的示意图。

[0026]

图3是表示通气装置的变形例的示意图。

[0027]

图4是表示通气装置的另一变形例的示意图。

[0028]

图5是表示进气阀及排气阀的开阀压力的一例的图。

[0029]

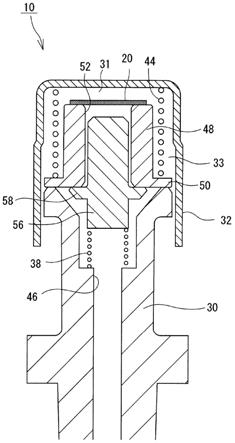

图6是表示通气装置的一例的图。

[0030]

图7是表示内压比外压高的状态下的图6的通气装置的图。

[0031]

图8是表示内压比外压低的状态下的图6的通气装置的图。

[0032]

图9是表示通气装置的另一例的图。

[0033]

图10是表示内压比外压高的状态下的图9的通气装置的图。

[0034]

图11是表示内压比外压低的状态下的图9的通气装置的图。

[0035]

符号说明:

[0036]

10通气装置、12进气路径、14排气路径、16进气阀、18排气阀、20止水过滤器、30外壳、31圆形间隙、32罩、33管状间隙、34进气阀芯、36进气孔、38进气用弹簧、40排气阀芯、42排气孔、44排气用弹簧、46主孔、48第一活塞(第一可动体)、50第一凸缘、52副孔、56第二活塞(第二可动体)、58第二凸缘、100电动机单元、101电动机壳体、102电动机、104内部空间、106齿轮、108输出轴、110轴承、112油封。

具体实施方式

[0037]

以下,参照附图对通气装置10的结构进行说明。需要说明的是,在以下的说明中,“常压”是指不特意减压也不特意加压时的电动机单元100的外周的大气中的压力。因而,常压是一个大气压左右,但会根据电动机单元100存在的场所的海拔、温度等而稍微变化。

[0038]

图1是组装有通气装置10的电动机单元100的示意图。在说明通气装置10之前,先对该电动机单元100进行简单说明。电动机单元100搭载于电动车辆(即混合动力汽车或电动汽车)。电动机单元100具有作为电动车辆的行驶动力源之一的电动机102和将该电动机102的输出动力减速的齿轮106。该电动机102及齿轮106收容在电动机壳体101的内部。电动机壳体101是供通气装置10安装的对象壳体,其内部空间104与外部相隔离。由齿轮106减速后的动力经由输出轴108向外部输出。输出轴108经由轴承110旋转自如地支承于电动机壳体101。

[0039]

向电动机102及齿轮106供给atf114。atf114是用于电动机102的冷却及齿轮106的润滑的油。通过电动机102及齿轮106后的atf114向电动机壳体101的底部落下而贮存于此,之后被回收,并再次为了冷却及润滑而向电动机102及齿轮106供给。为了防止该atf114的漏出而在轴承110与电动机壳体101之间设置有油封112。

[0040]

在此,众所周知,电动机102伴随着其驱动而产生热。其结果是,电动机壳体101的内部空间104的温度根据电动机102的驱动状况而变动。在电动机壳体101内的温度上升的

情况下,电动机壳体101内的空气膨胀,由此电动机壳体101内的压力(以下称为“内压pi”)上升。在内压pi过高时,无法由油封112完全密封,atf114可能会向外部漏出。另外,反之,在电动机壳体101内的温度降低时,内压pi降低。若内压pi过度降低,则atf114有时会发生减压沸腾而起沫。并且,由于atf114的起沫而可能会导致润滑性降低。另外,通常在内压pi变低时,相应地放电开始电压也变低,容易引起放电。

[0041]

进而,在电动车辆中,存在利用压力传感器来检测电动机102的周围的压力并根据该检测压力来控制施加电压的允许值的车辆。在设置成这样的结构的情况下,压力传感器配置在与atf114不接触的电动机壳体101的外部。因而,无法在电动机壳体101的外部压力(以下称为“外压po”)与内压pi之差即内外压力差δp变大时适当地控制施加电压的允许值。

[0042]

即,内压pi与常压相比过高或是过低都会产生问题。为了将内压pi保持为常压,在电动机壳体101设置始终与外部空间连通的开口即可。然而,在设置这样的开口的情况下,灰尘会向电动机壳体101内侵入或者atf114会向外部漏出,可能会给电动机102、齿轮106的驱动造成恶劣影响。另外,电动机单元100由于搭载于作为移动体的电动车辆,因此伴随着电动车辆的行驶而存在虽然是暂时但电动机壳体101也整体陷没在水中的情况。在这种情况下,若是存在将内部空间104与外部空间始终连通的开口,则水会向电动机壳体101内浸入而可能导致电动机102等电气设备的故障。

[0043]

因此,为了使内压pi追随常压并同时防止水、灰尘的侵入,在电动机壳体101的上部设置有通气装置10。参照图2~图4,对该通气装置10的结构进行说明。

[0044]

图2是表示通气装置10的最基本结构的示意图。如图2所示,通气装置10具有将内部空间104与外部空间连通的两个路径、即进气路径12和排气路径14。进而,在排气路径14上设置有排气阀18,该排气阀18为仅在内压pi比外压po高出一定以上的情况下打开而使内部空间104内的气体向外部空间流出的止回阀。另外,在进气路径12上设置有进气阀16,该进气阀16为仅在内压pi比外压po低出一定以上的情况下打开而使外部空间的气体向内部空间104内流入的止回阀。这里,止回阀通常具有能够在打开位置与关闭位置之间移动且被向关闭方向施力的阀芯。在进气阀16及排气阀18中,可以利用弹性构件的弹力来作为向该阀芯施加的作用力。弹性构件例如可以是螺旋弹簧、板簧等弹簧构件,也可以是海绵、橡胶等高弹性材料。另外,作为其他的方案,进气阀16及排气阀18也可以是使用磁力、重力来对阀芯向关闭方向施力的结构。

[0045]

在进气路径12中的比进气阀16靠进气气流上游侧的位置设置有允许气体通过但阻碍液体通过的止水过滤器20。上述的止水过滤器20是由防水透湿性材料构成的过滤器。防水透湿性材料例如是形成有许多比气体状态的水粒子(约0.0004μ)大且比液体状态的水粒子(100μ~3000μ)小的空隙的纤维材料或多孔质材料。作为这样的材料,例如可以举出ptef多孔质材料。

[0046]

针对设置这样的止水过滤器20的理由,通过与没有设置止水过滤器20的情况相比较来进行说明。设定电动机单元100暂时陷没在水中且外压po比内压pi高而使进气阀16打开这样的场景。在该情况下,若不存在止水过滤器20,则周围的水会经由进气阀16向电动机壳体101内流入。为了防止这样的水的侵入,也可考虑充分提高进气阀16的开阀压力以使得在外压po相当于水压且内压pi相当于常压的情况下进气阀16也不会打开的情况。若设置成

上述的结构,则即便不设置止水过滤器20,也能够防止水的浸入。然而,在将进气阀16的开阀压力提高了的情况下,在电动机单元100没有陷没在水中的状态下,即便内压pi以某种程度降低,进气阀16也不会在常压下打开。其结果是,容易发生因atf114的减压沸腾引起的起沫、电动机102的放电等。

[0047]

另一方面,如图2所示,通过在进气路径12上设置止水过滤器20,即便在陷没在水中时进气阀16打开,水也不会向电动机壳体101内侵入。因此,能够将进气阀16的开阀压力设定得低,能够使电动机壳体101的内部迅速地释放成大气压。其结果是,能够有效地抑制atf114的起沫、放电。

[0048]

另外,在图2中,使进气路径12与排气路径14完全分离,但这种情况下,容易导致通气装置10的大型化。因此,进气路径12及排气路径14也可以以一部分彼此重复的方式设置。

[0049]

例如,如图3所示,进气路径12及排气路径14可以具有彼此重复的共用区间。具体而言,在图3的例子中,进气路径12及排气路径14均通过内部空间104侧的端部即内部端oa、分支点ob、汇合点oc以及外部空间侧的端部即外部端od。并且,进气路径12及排气路径14中,从内部端oa到分支点ob为止的区间以及从汇合点oc到外部端od为止的区间通过彼此共用的路径。另一方面,进气路径12及排气路径14中,从分支点ob到汇合点oc为止的区间通过彼此分离的路径。具体而言,排气路径14在分支点ob处从进气路径12分支而大幅迂回,之后在汇合点oc处与进气路径12汇合。以下,将排气路径14及进气路径12中的彼此重复的区间称为“共用区间”,将排气路径14及进气路径12中的彼此分离的区间称为“单独区间”。

[0050]

这种情况下,排气阀18配置于排气路径14的单独区间,进气阀16配置于进气路径12的单独区间。止水过滤器20只要配置在比进气阀16靠外部端od侧的位置即可,可以配置于共用区间及单独区间中的任一个。在图3的例子中,将止水过滤器20配置在进气路径12的单独区间。通过设置成上述的结构,能够抑制因油蒸气引起的止水过滤器20的堵塞。即,在从电动机壳体101内放出的空气中含有atf114的微细粒子、即油蒸气。在将止水过滤器20配置于共用区间的情况下,包含上述油蒸气的排气也会通过止水过滤器20。由此,油的粒子附着于止水过滤器20而容易产生堵塞。另一方面,若如图3所示那样将止水过滤器20配置于进气路径12的单独区间,则排气不会通过止水过滤器20,因此能够有效地抑制止水过滤器20的堵塞。

[0051]

不过,在图3的例子中,止水过滤器20配置在比较接近汇合点oc的附近位置。因此,存在在汇合点oc附近流动的排气的一部分向止水过滤器20侧逸散而与止水过滤器20的表面接触的情况。

[0052]

因此,也可以如图4所示那样使进气路径12相对于排气路径14大幅迂回而使进气路径12比排气路径14长。并且,还可以在该迂回路上配置止水过滤器20。此时,可以以从汇合点oc到止水过滤器20为止的距离比从汇合点oc到外部端od为止的距离大的方式配置止水过滤器20。通过设置成上述结构,使到达了汇合点oc的排气不会朝向止水过滤器20而是容易向外部空间侧流动,因此排气难以与止水过滤器20接触。另外,进气路径12也可以在从汇合点oc到止水过滤器20为止的区间内弯曲一次以上。通过设置成上述结构,也能够使到达了汇合点oc的排气不会朝向止水过滤器20而是容易向外部空间侧流动,因此排气也难以与止水过滤器20接触。其结果是,能够更可靠地防止因油蒸气引起的止水过滤器20的堵塞。

[0053]

图5是表示进气阀16及排气阀18的开阀压力的一例的图。在图5中,横轴表示内外

压力差δp即(内压pi-外压po)的值。另外,实线表示进气阀16的工作状态,虚线表示排气阀18的工作状态。如图5所示,在内外压力差δp大致为零的情况下,进气阀16及排气阀18均关闭。

[0054]

若内压pi比外压po高,内外压力差δp是大于0的值即δpe以上,则排气阀18打开。由此,电动机壳体101内的过剩的气体被向外部放出,内压pi降低至常压程度。另一方面,若内压pi比外压po低,内外压力差δp是小于0的值即δpi以下,则进气阀16打开。由此,外部气体向电动机壳体101内流入,内压pi上升至常压程度。

[0055]

这里,|δpe|与|δpi|可以大致相同,也可以不同。换言之,对进气阀16的阀芯向关闭方向施加的作用力与对排气阀18的阀芯向关闭方向施加的作用力可以相同,也可以不同。例如,为了更可靠地防止放电,进气阀16的开阀压力|pi|可以设为接近零的值。另外,排气阀18的开阀压力|pe|只要比使油从油封112漏出的内外压力差小即可,也可以设为比进气阀16的开阀压力大。即,如图5所示,可以设为|δpi|<|δpe|,以使进气阀16的开阀压力比排气阀18的开阀压力小。

[0056]

接着,对通气装置10的更具体的结构进行说明。图6到图8是表示通气装置10的一例的示意图,图6示出内外压力差δp大致为零的状态,图7示出内压pi比外压po高的状态,图8示出内压pi比外压po低的状态。

[0057]

该通气装置10具有外壳30和安装在该外壳30的前端的罩32。外壳30安装于电动机壳体101。该安装方式没有特别限定,例如可以通过螺合、焊接、配合等进行安装。例如,可以在电动机壳体101的上表面形成有作为贯通孔的螺纹孔,在外壳30的根部形成有与该螺纹孔螺合的阳螺纹,将外壳30螺合并紧固于电动机壳体101。另外,作为其他的方式,外壳30也可以与电动机壳体101一体成型。

[0058]

在外壳30形成有作为贯通孔的主孔46。该主孔46与电动机壳体101的内部空间104始终连通。因而,主孔46内的压力与电动机壳体101的内压pi相同。在外壳30的前端面形成有将该主孔46与外部空间连通的排气孔42。另外,在外壳30的周面形成有将主孔46与外部空间连通的进气孔36。

[0059]

罩32是覆盖在外壳30之上的筒状体,其顶面被完全闭塞。另外,罩32的内径比外壳30的外径大,在罩32的内周面与外壳30的外周面之间存在能够供气体通过的管状间隙33。该管状间隙33的下端与外部空间连通。另外,在罩32的顶面与外壳30的顶面之间也存在能够供气体通过且与管状间隙33连通的圆形间隙31。该管状间隙33及圆形间隙31的压力与外压po相同。需要说明的是,罩32及外壳30具有通过彼此卡合而防止罩32从外壳30脱离的卡合部(未图示)。通过设置上述罩32,后述的止水过滤器20、排气阀18被从外部空间遮隐,能够有效防止灰尘向止水过滤器20、排气阀18的附着。不过,这样的罩32不是必须的,也可以根据情况而省略。

[0060]

在上述的排气孔42及进气孔36分别设置有排气阀18及进气阀16。排气阀18包括从外壳30的外侧覆盖排气孔42的板状的排气阀芯40以及对该排气阀芯40朝向排气孔42施力的排气用弹簧44。排气用弹簧44是能够沿着外壳30的轴向进行伸缩的螺旋弹簧,以弹性压缩的状态配置在罩32的顶面与排气阀芯40之间。

[0061]

进气阀16包括从外壳30的内侧覆盖进气孔36的进气阀芯34以及对该进气阀芯34朝向进气孔36施力的进气用弹簧38。进气用弹簧38是能够沿着外壳30的径向进行伸缩的螺

旋弹簧,以弹性压缩的状态配置在主孔46内。进而,在外壳30的外周面设置有从外侧覆盖进气孔36的止水过滤器20。

[0062]

在内压pi比外压po高一定以上时,如图7所示,在高压的内部空气的作用下,排气阀芯40克服排气用弹簧44的作用力而被向外侧方向(即打开方向)压起,使得排气孔42打开。由此,电动机壳体101内的气体从外壳30的根部侧经由主孔46、排气孔42、圆形间隙31、管状间隙33而向外部空间放出。另外,在内压pi比外压po低一定以上时,如图8所示,进气阀芯34在外部空气的作用下克服进气用弹簧38的作用力而被向内侧方向(即打开方向)按压,使得进气孔36打开。由此,外部空间的空气经由管状间隙33、止水过滤器20、进气孔36、主孔46而向电动机壳体101内流入。另一方面,即便水从外部空间向管状间隙33流入,该水也被止水过滤器20阻挡而不会向电动机壳体101内侵入。

[0063]

需要说明的是,在图6到图8的例子的情况下,主孔46成为被进气路径12及排气路径14这两方利用的共用区间。另外,管状间隙33中的比进气孔36的上端靠下侧的部分也成为被进气路径12及排气路径14这两方利用的共用区间。

[0064]

这样,通过使进气路径12及排气路径14的一部分彼此重复,由此与使进气路径12及排气路径14完全分离的情况相比,能够将通气装置10的尺寸抑制得小。

[0065]

接着,参照图9到图11对通气装置10的另一例进行说明。图9到图11是表示通气装置10的另一例的图,图9示出内外压力差δp大致为零的状态,图10示出内压pi比外压po高的状态,图11示出内压pi比外压po低的状态。

[0066]

该通气装置10具有外壳30、第一活塞48、第二活塞56和罩32。外壳30的根部通过螺合等方式安装于电动机壳体101的上部。另外,在外壳30形成有沿着轴向贯通的作为贯通孔的主孔46。该主孔46与电动机壳体101的内部空间104始终连通。

[0067]

第一活塞48是配置在外壳30的上侧的第一可动体。在第一活塞48的基端(即外壳30侧的端部)形成有向径向外侧伸出的第一凸缘50。该第一凸缘50与外壳30的前端面密接,盖住主孔46而使其与外部隔离开。另外,在第一活塞48形成有沿着轴向贯通的作为贯通孔的副孔52。在第一活塞48的前端面(即上端面)安装有完全覆盖该副孔52的止水过滤器20。

[0068]

第一活塞48被排气用弹簧44向接近外壳30的方向施力。排气用弹簧44是以压缩的状态配置在第一凸缘50与罩32的顶面之间的螺旋弹簧。该排气用弹簧44作为对第一活塞48(第一可动体)向盖住主孔46的方向施力的第一施力构件而发挥功能。第一活塞48能够在第一关闭位置和第一打开位置之间进退,第一关闭位置是通过排气用弹簧44的作用力而使第一凸缘50与外壳30的前端面密接的位置,第一打开位置是克服排气用弹簧44的作用力而使第一凸缘50从外壳30离开的位置。

[0069]

第二活塞56是配置在主孔46内的第二可动体。第二活塞56的外径比主孔46及副孔52的内径小。因而,在第二活塞56的外周面与主孔46及副孔52的内周面之间存在能够供气体通过的间隙。在第二活塞56的轴向中间部分形成有向径向外侧伸出的第二凸缘58。该第二凸缘58的外径比副孔52的内径大。第二凸缘58与第一活塞48的下端面密接而封闭副孔52。

[0070]

第二活塞56被进气用弹簧38向接近第一活塞48的方向施力。进气用弹簧38是以压缩的状态配置在第二活塞56的底面与主孔46的台阶部之间的螺旋弹簧。该进气用弹簧38作为将第二活塞56(第二可动体)向盖住副孔52的方向施力的第二施力构件而发挥功能。第二

活塞56能够在第二关闭位置与第二打开位置之间进退,第二关闭位置是通过进气用弹簧38的作用力使第二凸缘58与第一活塞48的下端面密接而盖住副孔52的位置,第二打开位置是克服进气用弹簧38的作用力而使第二凸缘58从第一活塞48离开的位置。

[0071]

罩32是覆盖在第一活塞48之上的筒状体,其顶面被完全闭塞。该罩32通过与外壳30的一部分卡合而避免从外壳30脱落。另外,在罩32的内周面与外壳30的外周面之间存在有管状间隙33,在罩32的顶面与第一活塞48的顶面之间存在有圆形间隙31。管状间隙33在其下端与外部空间连通,管状间隙33及圆形间隙31的压力与外压po相同。这样的罩32在用于保护止水过滤器20等免受灰尘的影响这方面是有效的,但也可以根据情况而省略。

[0072]

在内压pi比外压po高一定以上时,如图10所示,在高压的内部空气的作用下,第一活塞48克服排气用弹簧44的作用力而被向上方(即打开方向)压起。由此,第一凸缘50从外壳30的前端面离开而在第一凸缘50与外壳30之间产生间隙。换言之,主孔46不经由副孔52地与外部空间连通。电动机壳体101内的过剩的气体从第一凸缘50与外壳30之间的间隙通过管状间隙33而向外部空间放出。即,在本例中,第一凸缘50作为为排气而移动的排气阀芯40发挥功能。

[0073]

另外,在内压pi比外压po低一定以上时,如图11所示,第二活塞56在外部空气的作用下克服进气用弹簧38的作用力而被向下方(即打开方向)按压,使得副孔52打开。换言之,主孔46经由副孔52而与外部空间连通。由此,外部空间的空气经由管状间隙33、圆形间隙31、止水过滤器20、副孔52、主孔46而向电动机壳体101内流入。另一方面,即便在外部空间有水,该水也被止水过滤器20阻挡而不会向电动机壳体101内侵入。

[0074]

需要说明的是,在图9到图11的例子的情况下,主孔46成为被进气路径12及排气路径14这两方利用的共用区间。另外,管状间隙33中的比外壳30的上端靠下侧的部分也成为被进气路径12及排气路径14这两方利用的共用区间。

[0075]

另外,在本例中,进气路径12在从其进气气流的下游侧观察时,在位于主孔46内的上端附近的分支点ob处从排气路径14分支而向上方大幅迂回,之后在位于管状间隙33内的汇合点oc处与排气路径14汇合。止水过滤器20设置在该迂回路上。这里,根据图11明确可知,从止水过滤器20到汇合点oc为止的距离与从汇合点oc到外部端为止的距离相比足够大,进气路径12在从止水过滤器20到汇合点oc为止的区间内弯曲一次以上。通过设置成上述结构,使到达了汇合点oc的排气难以流到止水过滤器20,能够有效地防止止水过滤器20因油蒸气造成的堵塞。

[0076]

这里,在本例中,由比外壳30及第二活塞56弹性高的材料形成第一活塞48。例如可以是,外壳30及第二活塞56由铝、钢等金属构成,将第一活塞48由合成树脂、天然橡胶等高分子材料构成。通过设置成这样的结构,由此第一活塞48与外壳30及第二活塞56的密接性得以提高,能够更可靠地封闭排气路径14及进气路径12。需要说明的是,只要提高密接性即可,也可以考虑将第一活塞48与外壳30及第二活塞56由彼此相同的树脂构成。然而,在设置成这样的结构的情况下,存在材料在两个构件的接触面处融合而导致第一活塞48难以从外壳30或第二活塞56分离的可能性。在本例中,由于将第一活塞48与外壳30及第二活塞56由彼此不同的材料构成,因此能够更可靠地防止接触面处的融合。

[0077]

另外,作为其他的方式,也可以不将第一活塞48由高弹性材料构成,而是在第一活塞48与外壳30及第二活塞56之间仅在接触部分处配置由高弹性材料构成的密封构件。例

如,可以在第一凸缘50的下端面、或者外壳30的前端面及第二凸缘58的上端面、或者上述的所有面固接由高弹性材料构成的密封构件。通过设置成上述的结构,由此能够使第一活塞48与外壳30及第二活塞56可靠地密接。

[0078]

另外,在本例中,止水过滤器20固接在第一活塞48的前端面。该固接的方法根据第一活塞48及止水过滤器20的材质、成本等来适当选择即可。例如,止水过滤器20可以通过粘接剂而粘贴到第一活塞48的前端面上。另外,在止水过滤器20或第一活塞48或者止水过滤器20及第一活塞48这两方相对于粘接剂的相容性差的情况下,止水过滤器20也可以通过超声波焊接而粘贴于第一活塞48。另外,在第一活塞48由树脂构成的情况下,止水过滤器20也可以通过镶嵌成形而与第一活塞48一体成型。另外,在本例中,利用排气用弹簧44对第一活塞48向下方施力,但第一活塞48也可以在其自重下被向下方施力。通过设置成这样的结构,能够减少部件件数。

[0079]

另外,在本说明书中,例举了在收容电动机102的电动机壳体上安装的通气装置10来进行说明,但本说明书所公开的技术不限于电动机壳体,也可以安装于其他种类的壳体上。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1