一体式风叶转子组件的制作方法

一体式风叶转子组件

1.【技术领域】

2.本实用新型涉及电机,特别是涉及电机的零部件,尤其涉及电机的风叶和转子组件等零部件。

3.

背景技术:

4.现有技术电机的风叶和转子组件为不同的零部件,风叶和转子组件是两个单独的整体,这种分体式装配,零件数量多,装配工艺繁琐,整个电机的轴向尺寸大。

5.

技术实现要素:

6.本实用新型要解决的技术问题在于避免上述现有技术的不足之处而提供一种一体式风叶转子组件,利用一体式风叶,直接将现有技术之转子组件的关键零部件例如磁环和转轴安装在一体式风叶内,并且一体式风叶采用新式的特殊结构,具有结构合理、轴向尺寸短、散热好、零部件数量少和成本低等优点。

7.本实用新型解决所述技术问题采用的技术方案是:

8.提供一种一体式风叶转子组件,包括转轴、磁环和一体式风叶;所述磁环和转轴拥有共同的中心轴线地固定在所述一体式风叶的同一端。

9.所述一体式风叶包括风叶上盖、风叶主体和风叶下盖,所述风叶上盖和风叶下盖分别轴向固定在所述风叶主体的上下两端;所述风叶下盖上设有固定所述磁环的中空凸柱,该中空凸柱设有与所述磁环相适配的容腔,所述磁环固定在所述风叶下盖的中空凸柱之容腔的内表面上。

10.所述风叶上盖形状呈中空的草帽状,包括圆环状的底盘和与该底盘相联接的中空风口部; 所述风叶主体包括设有第一中心通孔的圆环形盘体,该圆环形盘体靠近所述风叶下盖的那一侧下端面上设有多条叶片,各叶片径向内端固定联接有中心圆柱,该中心圆柱上设有第二中心通孔,靠近所述中心圆柱的各叶片还从所述圆环形盘体的第一中心通孔露出而高出该圆环形盘体的另一侧上端面; 所述风叶下盖上还设有与该风叶下盖的中空凸柱同一侧的第一凸柱,该第一凸柱上设有与所述中空凸柱之容腔拥有共同中心轴线的第三中心通孔; 所述风叶上盖的底盘固定在所述风叶主体之圆环形盘体的上端面上, 所述风叶上盖的中空风口部罩住从所述圆环形盘体的第一中心通孔露出的各叶片;所述风叶下盖固定在各叶片的轴向自由下端面上, 所述风叶下盖之第一凸柱的第三中心通孔与所述风叶主体之中心圆柱的第二中心通孔拥有共同中心轴线。

11.所述风叶主体之圆环形盘体的上端面上设有多个第二凸柱。该多个第二凸柱形成一圈排列在所述风叶主体之圆环形盘体的上端面外缘处。

12.所述风叶下盖上端面上设有数量与所述叶片同等的凹槽,各叶片的轴向自由下端面分别嵌入到所述风叶下盖相对应的凹槽内,从而使所述风叶下盖固定在各叶片的轴向自由下端面上。

13.各叶片的轴向自由下端面上都设有凸块,对应地,各凹槽处都设有与相对应的凸块相适配的通孔;各叶片的轴向自由下端面分别嵌入到所述风叶下盖相对应的凹槽内时,各凹槽上的凸块分别插入到相对应的凹槽的通孔内。

14.所述风叶主体之圆环形盘体的上端面靠近所述第一中心通孔的边缘设有一圈多个第三凸柱,对应地,所述风叶上盖的底盘上设有与所述第三凸柱同等数量并相适配的第三通孔;所述风叶主体之圆环形盘体的各第三凸柱插入到所述风叶上盖之底盘相对应的第三通孔内,从而使所述风叶上盖之底盘固定在所述风叶主体之圆环形盘体上。

15.所述风叶下盖上端面上设有与所述第一凸柱之第三中心通孔拥有共同中心轴线的盲孔,该盲孔与所述风叶主体之中心圆柱的下端头部相适配;所述风叶下盖固定在所述风叶主体之各叶片的轴向自由下端面上后,所述风叶主体之中心圆柱的下端头部位于所述风叶下盖的盲孔内。

16.同现有技术相比较,本实用新型一体式风叶转子组件之有益效果在于:

17.一、本实用新型一体式风叶转子组件直接将一体式风叶作为载体来承载磁环和转轴,这样就减少了一个零部件,并且使得整个电机的轴向尺寸短,还可以使整个电机只需要一个轴承;

18.二、一体式风叶采用风叶上盖、风叶主体和风叶下盖的结构,使得开模方便和结构牢靠,而且风叶上盖、风叶主体和风叶下盖有各自的特殊结构,使得风叶的强度和通风效果都非常好。

19.通过采用上述这种结构, 本实用新型一体式风叶转子组件利用一体式风叶,直接将现有技术之转子组件的关键零部件例如磁环和转轴安装在一体式风叶内,并且一体式风叶采用新式的特殊结构,具有结构合理、轴向尺寸短、散热好、零部件数量少和成本低等优点。

20.【附图说明】

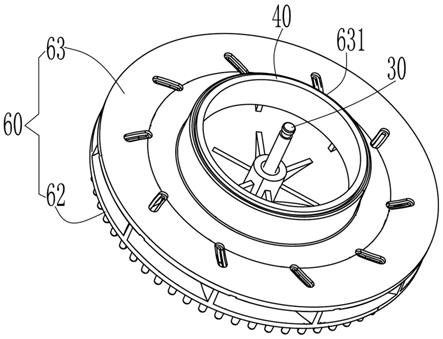

21.图1是本实用新型一体式风叶转子组件的轴测投影示意图;

22.图2是所述一体式风叶转子组件另一方向的轴测投影示意图;

23.图3是所述一体式风叶转子组件的正投影主视剖视示意图;

24.图4是所述一体式风叶转子组件分解后的轴测投影示意图;

25.图5是所述一体式风叶转子组件另一方向分解后的轴测投影示意图;

26.图6是所述一体式风叶转子组件之风叶主体的轴测投影示意图;

27.图7是所述风叶主体另一方向的轴测投影示意图;

28.图8是所述一体式风叶转子组件之风叶下盖的轴测投影示意图;

29.图9是所述风叶下盖另一方向的轴测投影示意图。

30.【具体实施方式】

31.下面结合各附图对本实用新型作进一步详细说明。

32.参见图1至图3,一种一体式风叶转子组件,用于小型或微型电机上,包括转轴30、磁环40和一体式风叶60;所述磁环40和转轴30拥有共同的中心轴线地固定在所述一体式风叶60的同一端。磁环40和转轴30是现有技术之转子组件的关键零部件, 现有技术之转子组件需要提供一个载体来承载磁环40和转轴30,而本实用新型一体式风叶转子组件直接将一体式风叶60作为载体来承载磁环40和转轴30,这样就减少了一个零部件,并且使得整个电机的轴向尺寸短,还可以使整个电机只需要一个轴承。

33.参见图3至图5, 为了开模方便和结构牢靠,所述一体式风叶60包括风叶上盖61、风叶主体62和风叶下盖63,所述风叶上盖61和风叶下盖63分别轴向固定在所述风叶主体62

的上下两端;所述风叶下盖63上设有固定所述磁环40的中空凸柱631,该中空凸柱631设有与所述磁环40相适配的容腔6311,所述磁环40固定在所述风叶下盖63的中空凸柱631之容腔6311的内表面上。

34.参见图1至图9,为了加强风叶的强度和通风效果,所述风叶上盖61形状呈中空的草帽状,包括圆环状的底盘611和与该底盘611相联接的中空风口部612; 所述风叶主体62包括设有第一中心通孔6211的圆环形盘体621,该圆环形盘体621靠近所述风叶下盖63的那一侧下端面上设有多条叶片622,各叶片622径向内端固定联接有中心圆柱623,该中心圆柱623上设有第二中心通孔6231,靠近所述中心圆柱623的各叶片622还从所述圆环形盘体621的第一中心通孔6211露出而高出该圆环形盘体621的另一侧上端面; 所述风叶下盖63上还设有与该风叶下盖63的中空凸柱631同一侧的第一凸柱632,该第一凸柱632上设有与所述中空凸柱631之容腔6311拥有共同中心轴线的第三中心通孔6321; 所述风叶上盖61的底盘611固定在所述风叶主体62之圆环形盘体621的上端面上, 所述风叶上盖61的中空风口部612罩住从所述圆环形盘体621的第一中心通孔6211露出的各叶片622;所述风叶下盖63固定在各叶片622的轴向自由下端面6221上, 所述风叶下盖63之第一凸柱632的第三中心通孔6321与所述风叶主体62之中心圆柱623的第二中心通孔6231 拥有共同中心轴线。

35.参见图2至图7,为了校平衡方便,所述风叶主体62之圆环形盘体621的上端面上设有多个第二凸柱6219。该多个第二凸柱6219形成一圈排列在所述风叶主体62之圆环形盘体621的上端面外缘处。在做一体式风叶转子组件的平衡测试时,可以通过剪掉某一些第二凸柱6219来达到一体式风叶转子组件的平衡要求,非常方便。

36.参见图4至图9,为了使风叶下盖63与风叶主体62定位和固定牢靠,所述风叶下盖63上端面上设有数量与所述叶片622同等的凹槽639,各叶片622的轴向自由下端面6221分别嵌入到所述风叶下盖63相对应的凹槽639内,从而使所述风叶下盖63固定在各叶片622的轴向自由下端面6221上。

37.参见图4至图9, 为了使风叶下盖63与风叶主体62定位更加准确和固定更牢靠,各叶片622的轴向自由下端面6221上都设有凸块62211,对应地,各凹槽639处都设有与相对应的凸块62211相适配的通孔6399;各叶片622的轴向自由下端面6221分别嵌入到所述风叶下盖63相对应的凹槽639内时,各凹槽639上的凸块62211分别插入到相对应的凹槽639的通孔6399内。

38.参见图2和图4至图7, 为了使风叶上盖61与风叶主体62定位和固定牢靠,所述风叶主体62之圆环形盘体621的上端面靠近所述第一中心通孔6211的边缘设有一圈多个第三凸柱6218,对应地,所述风叶上盖61的底盘611上设有与所述第三凸柱6218同等数量并相适配的第三通孔6118;所述风叶主体62之圆环形盘体621的各第三凸柱6218插入到所述风叶上盖61之底盘611相对应的第三通孔6118内,从而使所述风叶上盖61之底盘611固定在所述风叶主体62之圆环形盘体621上。

39.参见图4和图6至图9,为了保证风叶下盖63之第一凸柱632的第三中心通孔6321与风叶主体62之中心圆柱623的第二中心通孔6231拥有共同中心轴线,所述风叶下盖63上端面上设有与所述第一凸柱632之第三中心通孔6321拥有共同中心轴线的盲孔636,该盲孔636与所述风叶主体62之中心圆柱623的下端头部相适配;所述风叶下盖63固定在所述风叶主体62之各叶片622的轴向自由下端面6221上后,所述风叶主体62之中心圆柱623的下端头

部位于所述风叶下盖63的盲孔636内。

40.以上所述实施例仅表达了本实用新型的优选实施方式,其描述较为具体和详细,但并不能因此而理解为对本实用新型专利范围的限制;应当指出的是,对于本领域的普通技术人员来说,在不脱离本实用新型构思的前提下,还可以做出若干变形和改进,这些都属于本实用新型的保护范围;因此,凡跟本实用新型权利要求范围所做的等同变换与修饰,均应属于本实用新型权利要求的涵盖范围。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1