高压充放电二级保护电路的制作方法

1.本发明属于电路结构技术领域,涉及高压充放电二级保护电路。

背景技术:

2.随着时代的进步,互联网和移动通信网提供了海量的功能应用。用户不但可以使用移动终端进行传统应用,例如:使用智能手机接听或拨打电话;同时,用户不但可以还可以使用移动终端进行网页浏览、图片传输,游戏等。伴随着移动终端的使用频率增加,移动终端需要经常充电,为了避免充电异常而导致安全事故,现已提供了大量的一级保护电路来实现防止过度充电和过度放电;但是,在过度充电和过度放电时,现有的一级保护电路(包括过度充电和过度放电保护电路)是通过mos管来断开充电回路或放电回路。一旦该mos管被击穿或者损坏,导致一级保护电路的防止过度充电和过度放电的保护作用失效,进而可能导致一级保护电路的电子元器件损坏,以及导致移动终端内部的其它电路损坏,甚至引起火灾。

技术实现要素:

3.为了实现上述目的,本发明采用了以下技术方案:

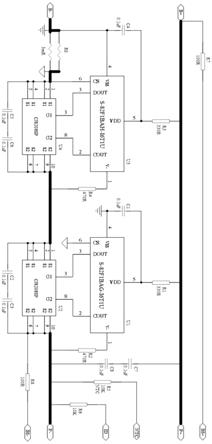

4.高压充放电二级保护电路,包括:电池管理icu3、电池管理icu1、电源管理芯片u2、电源管理芯片u4;所述电池管理icu3的第1脚通过电阻r4与电源管理芯片u4的第10脚连接,电池管理icu3的第2脚与电源管理芯片u4的第8脚连接,电池管理icu3的第3脚与电源管理芯片u4的第3脚连接,电池管理icu3的第4脚通过电容c4与电池管理icu3的第5脚连接,电池管理icu3的第4脚还与b

‑

接口连接,电池管理icu3的第4脚接地,电池管理icu3的第5脚通过电阻r3分别与b+端口及p+端口,电池管理icu3的第5脚通过串联电阻r3及电阻r7与bs+端口连接,电池管理icu3的第6脚与电源管理芯片u4的第1脚连接;电源管理芯片u4的第1脚通过电阻rs与b

‑

接口连接,电源管理芯片u4的第1脚与电源管理芯片u4的第2脚、电源管理芯片u4第4脚、电源管理芯片u4的第5脚串联;电源管理芯片u4的第5脚通过电容c5及电容c6与电源管理芯片u4的第6脚连接,电源管理芯片u4的第6脚与电源管理芯片u4的第7脚、电源管理芯片u4的第9脚、电源管理芯片u4的第10脚串联;电源管理芯片u4的第10脚与电源管理芯片u2的第1脚连接;所述电源管理icu1的第1脚通过电阻r2电源管理芯片u2的第10脚连接,电源管理icu1的第2脚与电源管理芯片u2的第8脚连接,电源管理icu1的第3脚与电源管理芯片u2的第3脚连接,电源管理icu1的第3脚与电源管理芯片u2的第3脚连接,电源管理icu1的第4脚通过电容c1与电源管理icu1的第5脚连接,电源管理icu1的第4脚接地,电源管理icu1的第5脚通过电阻r1串联电阻r3与电池管理icu3的第5脚连接,电源管理icu1的第6脚接地;电源管理芯片u2的第1脚与电源管理芯片u2的第2脚、电源管理芯片u2第4脚、电源管理芯片u2的第5脚串联;电源管理芯片u2的第5脚通过电容c5及电容c6与电源管理芯片u2的第6脚连接,电源管理芯片u2的第6脚与电源管理芯片u2的第7脚、电源管理芯片u2的第9脚、电源管理芯片u2的第10脚串联;电源管理芯片u2的第6脚通过电阻r8与bs

‑

端口连接,电源管理

芯片u2的第10脚与p

‑

端口连接;电源管理芯片u2的第10脚通过串联电容c8、电容c7与b+端口及p+端口连接;电源管理芯片u2的第10脚通过电阻r5与ntc端口连接,电源管理芯片u2的第10脚通过电阻r6与id端口连接。作为本发明进一步的方案:电池管理icu3采用型号为s

‑

82f1bah

‑

16t1u的电池管理ic。作为本发明进一步的方案:电池管理icu1采用型号为s

‑

82f1bag

‑

16t1u的电池管理ic。作为本发明进一步的方案:电源管理芯片u2及电源管理芯片u4均采用型号为cj8208sp的电源管理芯片。

5.本发明的有益效果:通过双电池管理ic及双电源管理芯片u2的形式实现一级充电保护、一级充电恢复、一级放电保护、一级放电恢复及一级放电保护电流的前提下实现二级充电保护、二级充电恢复、二级放电保护、二级放电恢复及二级放电保护电流,从而更加有效保护了锂电池及外部设备,延长了锂电池的使用寿命。

附图说明

6.图1是本发明结构示意图。

具体实施方式

7.下面将结合本技术实施例中的附图,对本技术实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本技术一部分实施例,而不是全部的实施例,应理解,本技术不受这里公开描述的示例实施例的限制。基于本技术中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本技术保护的范围。

8.本发明提供了请参阅图1,本发明实施例中,高压充放电二级保护电路,包括:电池管理icu3、电池管理icu1、电源管理芯片u2、电源管理芯片u4;所述电池管理icu3的第1脚通过电阻r4与电源管理芯片u4的第10脚连接,电池管理icu3的第2脚与电源管理芯片u4的第8脚连接,电池管理icu3的第3脚与电源管理芯片u4的第3脚连接,电池管理icu3的第4脚通过电容c4与电池管理icu3的第5脚连接,电池管理icu3的第4脚还与b

‑

接口连接,电池管理icu3的第4脚接地,电池管理icu3的第5脚通过电阻r3分别与b+端口及p+端口,电池管理icu3的第5脚通过串联电阻r3及电阻r7与bs+端口连接,电池管理icu3的第6脚与电源管理芯片u4的第1脚连接;电源管理芯片u4的第1脚通过电阻rs与b

‑

接口连接,电源管理芯片u4的第1脚与电源管理芯片u4的第2脚、电源管理芯片u4第4脚、电源管理芯片u4的第5脚串联;电源管理芯片u4的第5脚通过电容c5及电容c6与电源管理芯片u4的第6脚连接,电源管理芯片u4的第6脚与电源管理芯片u4的第7脚、电源管理芯片u4的第9脚、电源管理芯片u4的第10脚串联;电源管理芯片u4的第10脚与电源管理芯片u2的第1脚连接;所述电源管理icu1的第1脚通过电阻r2电源管理芯片u2的第10脚连接,电源管理icu1的第2脚与电源管理芯片u2的第8脚连接,电源管理icu1的第3脚与电源管理芯片u2的第3脚连接,电源管理icu1的第3脚与电源管理芯片u2的第3脚连接,电源管理icu1的第4脚通过电容c1与电源管理icu1的第5脚连接,电源管理icu1的第4脚接地,电源管理icu1的第5脚通过电阻r1串联电阻r3与电池管理icu3的第5脚连接,电源管理icu1的第6脚接地;电源管理芯片u2的第1脚与电源管理芯片u2的第2脚、电源管理芯片u2第4脚、电源管理芯片u2的第5脚串联;电源管理芯片u2的第5脚通过电容c5及电容c6与电源管理芯片u2的第6脚连接,电源管理芯片u2的第6脚与电源管

理芯片u2的第7脚、电源管理芯片u2的第9脚、电源管理芯片u2的第10脚串联;电源管理芯片u2的第6脚通过电阻r8与bs

‑

端口连接,电源管理芯片u2的第10脚与p

‑

端口连接;电源管理芯片u2的第10脚通过串联电容c8、电容c7与b+端口及p+端口连接;电源管理芯片u2的第10脚通过电阻r5与ntc端口连接,电源管理芯片u2的第10脚通过电阻r6与id端口连接。进一步的,电池管理icu3采用型号为s

‑

82f1bah

‑

16t1u的电池管理ic。进一步的,电池管理icu1采用型号为s

‑

82f1bag

‑

16t1u的电池管理ic。进一步的,电源管理芯片u2及电源管理芯片u4均采用型号为cj8208sp的电源管理芯片。

9.对所公开的实施例的上述说明,使本领域技术人员能够实现或使用本技术。对这些实施例的多种修改对本领域技术人员来说将是显而易见的,本文中所定义的一般原理可以在不脱离本技术的精神或范围的情况下,在其它实施例中实现。因此,本技术将不会被限制于本文所示的这些实施例,而是要符合与本文所公开的原理和新颖特点相一致的最宽的范围。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1