智能眼镜、充电器以及智能眼镜组件的制作方法

1.本技术实施例涉及电子设备技术领域,特别涉及一种智能眼镜、充电器以及智能眼镜组件。

背景技术:

2.随着智能可穿戴设备的日益多样化,智能眼镜开始逐渐进入人们的生活。智能眼镜可以具有独立的操作系统,能够安装程序以及通过接收用户操作指令完成日程提醒、导航、拍照和视频通话等功能。智能眼镜能够实现增强现实、虚拟现实以及混合现实等近眼显示场景,通过智能眼镜能够将真实环境和虚拟物体的图像实时叠加在用户的视网膜中显示。

3.智能眼镜作为一款可穿戴电子产品,其具有用于提供电能的电池,从而对电池的安全性要求高。因此,如何提高智能眼镜的电池安全性是亟需解决的问题。

技术实现要素:

4.本技术实施例提供一种智能眼镜、充电器以及智能眼镜组件,可解决现有技术中智能眼镜内的电池存在安全隐患的问题。

5.本技术第一方面提供一种智能眼镜,至少包括:

6.镜架;

7.镜腿,与镜架相连,镜腿包括外壳、充电组件和电池,外壳包括远离镜架的尾端,尾端包括具有通孔的端板,充电组件和电池均设置于尾端内,充电组件连接于端板,充电组件包括对应通孔设置的充电触点,电池位于充电组件远离端板的一侧,并且充电组件和电池之间形成间隙,充电组件与外接的充电器电连接时。

8.本技术实施例提供的智能眼镜包括镜架和镜腿。镜腿的尾端内设置电池和充电组件。充电组件连接于尾端的端板,而充电组件和电池之间间隔设置以在两者之间形成间隙。充电时,由于充电组件和电池之间形成有间隙,因此充电组件朝向电池发生微小变形时,该间隙可以缓冲充电组件的变形量,从而降低充电组件变形后与电池发生接触的可能性较低,使得充电组件不会对电池施加挤压应力,有效提高电池的安全性,降低电池发生安全问题的可能性。另外,端板可以对充电组件起到限位约束的作用,也有利于进一步降低充电组件自身朝向电池发生移动的可能性。

9.在一种可能的实施方式中,充电组件还包括支撑板,充电触点设置于支撑板背向电池的一侧,充电组件通过支撑板与端板相连,支撑板用于为充电触点提供远离电池方向的支撑力。

10.在一种可能的实施方式中,镜腿还包括设置于外壳内的电路板,充电组件还包括接线端子,接线端子设置于充电触点和支撑板之间,并且充电触点与电路板分别与接线端子电连接。

11.在一种可能的实施方式中,充电组件还包括加强板,加强板位于接线端子和支撑

板之间,加强板用于为接线端子提供远离电池方向的支撑力。

12.在一种可能的实施方式中,接线端子与加强板粘接;或者,

13.加强板与支撑板粘接;或者,

14.接线端子与加强板粘接,并且加强板与支撑板粘接。

15.在一种可能的实施方式中,电路板从尾端朝向镜架延伸,并且电路板从电池的一侧通过,外壳上面向电池的内壁设置凹槽,电路板上与电池对应的部分容纳于凹槽内。

16.在一种可能的实施方式中,充电组件还包括绝缘片,绝缘片连接于支撑板面向电池的一侧,绝缘片用于隔离电池和支撑板。

17.在一种可能的实施方式中,充电组件还包括设置于尾端内的第一磁吸件,第一磁吸件用于使镜腿与充电时外接的充电器之间磁性连接,第一磁吸件位于端板和支撑板之间,支撑板通过第一磁吸件与端板相连。

18.在一种可能的实施方式中,第一磁吸件与端板粘接;或者,

19.支撑板与第一磁吸件粘接;或者,

20.第一磁吸件与端板粘接,并且支撑板与第一磁吸件粘接。

21.在一种可能的实施方式中,充电组件包括两个间隔设置的充电触点,第一磁吸件设置于两个充电触点之间。

22.在一种可能的实施方式中,端板具有平整的外端面,通孔贯穿外端面。

23.在一种可能的实施方式中,尾端呈圆柱形、椭圆柱形或方柱形,两个通孔相对于尾端的中心对称设置,以使充电触点从通孔外露的部分对称设置。

24.本技术实施例第二方面提供一种充电器,充电器包括:

25.充电接头,具有用于接收尾端的插接孔,充电接头包括第二磁吸件和电连接针脚,第二磁吸件用于磁性地吸引充电组件,以使尾端进入到插接孔,电连接针脚用于与充电触点电连接;

26.第二磁吸件包括相互吸引的第一磁铁、第二磁铁和第三磁铁,第一磁铁和第二磁铁间隔设置,第三磁铁的一端吸引于第一磁铁的中间区域,另一端吸引于第二磁铁的中间区域,以使第一磁铁、第二磁铁和第三磁铁形成第一容纳部和第二容纳部,并且第一容纳部和第二容纳部分别位于第三磁铁的相对两侧。

27.在一种可能的实施方式中,充电接头包括壳体,插接孔形成于壳体,第二磁吸件位于壳体内并靠近插接孔设置。

28.在一种可能的实施方式中,电连接部的数量为两个,第三磁铁从两个电连接部之间穿过,一个电连接部的至少部分位于第一容纳部内,另一个电连接部的至少部分位于第二容纳部内。

29.在一种可能的实施方式中,充电接头的数量为两个,充电接头还包括第三磁吸件,充电接头与镜腿分离状态下,两个充电接头的第三磁吸件用于相互吸引以使两个充电接头相互抵靠。

30.本技术实施例第三方面提供一种智能眼镜组件,至少包括:上述实施例的智能眼镜以及上述实施例的充电器。

附图说明

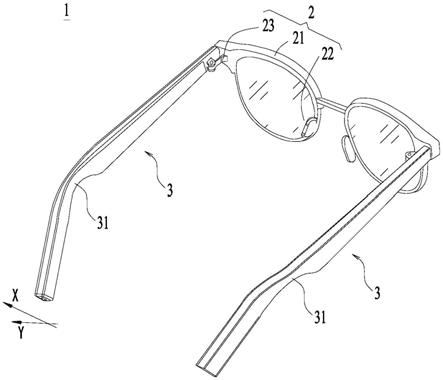

31.图1为本技术一实施例提供的一种智能眼镜的结构示意图;

32.图2是图1所示实施例的智能眼镜的局部分解结构示意图;

33.图3为本技术一实施例提供的镜腿的局部结构示意图;

34.图4为本技术一实施例提供的镜腿的局部结构的第一视角示意图;

35.图5为本技术一实施例提供的镜腿的局部结构的第二视角示意图;

36.图6为本技术一实施例提供的外侧罩壳的局部结构示意图;

37.图7为本技术一实施例提供的智能眼镜组件的结构示意图;

38.图8为本技术一实施例提供的充电器的局部结构示意图;

39.图9为本技术一实施例提供的充电接头的局部结构俯视示意图;

40.图10为图9中沿a-a方向的剖视结构示意图;

41.图11为图9中沿b-b方向的剖视结构示意图。

42.附图标记说明:

43.1、智能眼镜;

44.2、镜架;21、镜片安装部;22、鼻托部;23、连接部;

45.3、镜腿;31、耳挂部;32、电路板;

46.4、外壳;4a、凹槽;41、尾端;41a、中心轴线;411、端板;411a、通孔;411b、外端面;42、外侧罩壳;42a、容纳空间;43、内侧罩壳

47.5、充电组件;51、充电触点;52、支撑板;53、接线端子;54、加强板;55、绝缘片;56、第一磁吸件;

48.6、充电器;61、充电接头;61a、插接孔;61b、器件腔室;611、壳体;6111、筒体;6112、隔板;6112a、过孔;612、第二磁吸件;612a、第一容纳部;612b、第二容纳部;6121、第一磁铁;6122、第二磁铁;6123、第三磁铁;613、电连接针脚;6131、顶针;6132、弹簧;6133、针筒;614、第三磁吸件;62、电源转接头;

49.99、电池;

50.100、主板;

51.x、宽度方向;y、厚度方向;h、间隙。

具体实施方式

52.目前,普通眼镜通常可以作为装饰提升用户个人魅力,或者,可以作为隔离有害光线的设备而对用户的眼睛起到保护作用。智能眼镜是具有相应传感器并能够实现对应功能的一种可穿戴设备。智能眼镜不仅可以实现普通眼镜的一些功能,而且可以根据使用需求进行人机交互。例如,智能眼镜可以方便用户通过语音或手势动作来进行导航、拍摄照片或视频、进行语音通话或事项备忘提醒等功能。智能眼镜还可以用于纠正用户不良习惯,例如,当用户坐姿不正确或长时间久坐时,智能眼镜可以提醒用户,以使用户及时纠正坐姿或起身放松。智能眼镜可以通过移动通讯网络或无线网络(wi-fi网络)接入,例如与云服务器进行数据传输。随着智能眼镜的优化和技术迭代,使得智能眼镜的场景适应范围更广,例如,智能眼镜可以被应用于阅读、工作或室内健身等室内场景,也可以被应用于跑步、骑行或户外旅游等室外场景。同时,智能眼镜的舒适性提升后,用户也可以长时间佩戴而不会产

生疲劳感或不舒适,从而用户可以佩戴智能眼镜来进行一些时间耗时较长的活动,例如导航或语音聊天等。

53.智能眼镜自身主要包括镜架和镜腿。镜腿可以相对镜架转动以实现展开佩戴或者折叠收纳。目前,智能眼镜配备用于提供电能的电池,而电池安装于镜腿的尾端内。电池可以使用能量密度高的锂离子电池。电池包括外筒体和设置于外筒体内的电芯,而电芯包括正极片、隔膜和负极片。隔膜隔离正极片和负极片。由于镜腿需要用于挂接用户耳部,因此镜腿自身尺寸受限,从而导致安装于镜腿内的电池的尺寸受限,使得电池尺寸较小,容量偏低。这样,智能眼镜自身的续航时间较短,使得在使用一段时间后,用户需要摘下智能眼镜并进行充电,使得智能眼镜不能满足长时间持续佩戴的要求。另外,用户在对智能眼镜进行充电时,通常习惯使用一定的力度将智能眼镜的充电组件与充电器进行连接。由于镜腿的尾端内部空间狭小,为了提高空间利用率,在布置电池和充电组件时,往往将电池与充电组件处于紧贴状态。然而,在用户用力连接智能眼镜的充电组件和充电器的电连接部时,充电组件会朝向电池变形并对电池施加挤压应力。电池长期或频繁受到挤压应力作用后,电池的外筒体存在出现裂缝导致电解液泄漏或外筒体断裂处刺入电池的电芯而导致正极片和负极片发生短路的风险,而这样的风险容易导致电池发生爆炸或起火,从而对用户人身安全造成威胁。智能眼镜处于佩戴状态时,智能眼镜距离用户的头部、耳部、眼睛、鼻子和脸部较近,从而一旦电池发生严重的安全问题,对用户的上述部位将可能构成严重的伤害。

54.基于此,本技术实施例提供了一种智能眼镜。智能眼镜包括间隔设置的充电组件和电池,以在两者之间形成间隙。充电组件与镜腿的端板相连。充电时,由于充电组件和电池之间形成有间隙,因此充电组件朝向电池发生微小变形时,该间隙可以缓冲充电组件的变形量。另外,在充电组件受到外力作用时,端板可以对充电组件形成限位约束,从而有利于减小充电组件的位移量。这样,充电组件受力后也不易与电池发生接触,降低充电组件对电池施加挤压应力的可能性,有效提高电池的安全性,降低电池发生安全问题的可能性。

55.下面结合附图对本技术实施例提供的智能眼镜1进行详细说明。

56.图1示意性地显示了本技术一实施例的智能眼镜1的结构。参见图1所示,本技术实施例的智能眼镜1包括镜架2和镜腿3。镜架2包括镜片安装部21和鼻托部22。在镜片安装部21上可以安装镜片,例如,适合近视人群的近视镜片,或者,适合户外的防紫外线镜片。镜架2的镜片安装部21可以封闭的框形结构,也可以是开放的半框形结构,而镜片安装于框形结构或半框形结构的内侧。镜片安装部21的材料可以是金属材料,例如铁、铝或钢,也可以是非金属材料,例如塑料。用户在佩戴智能眼镜1时,智能眼镜1的鼻托部22用于架设在用户的鼻梁上,从而获得鼻梁的支撑和承托。为了提高佩戴舒适度,在镜片安装部21和鼻托部22为一体成型结构时,鼻托部22通常设置有用于与鼻梁接触的较大的承托面。或者,在镜片安装部21和鼻托部22为分体结构时,鼻托部22可以包括用于与鼻梁接触的柔软的硅胶垫。

57.镜架2包括左右相对设置的两个连接部23。连接部23通常设置于镜架2的左上角和右上角的位置,当然也可以设置于镜架2上竖向边框的中间位置。镜腿3的前端可转动地连接于连接部23,以使镜腿3相对于镜架2可以展开或折叠。用户需要佩戴智能眼镜1时,将镜腿3展开并佩戴于耳部。用户取下智能眼镜1时,将镜腿3折叠以缩小智能眼镜1的体积,便于收纳携带。在一些实施例中,镜腿3和镜架2的连接部23上设置螺纹孔,使用螺钉穿过镜腿3和连接部23的螺纹孔以将镜腿3和连接部23相连。或者,镜腿3和镜架2的连接部23上设置贯

通孔,使用铆钉穿过镜腿3和连接部23的贯通孔并进行铆接以将镜腿3和连接部23相连。

58.镜腿3大体呈长条形结构。镜腿3具有相对设置的前端和后端。镜腿3的前端和镜腿3的后端之间形成有耳挂部31。镜腿3的前端与镜架2相连。在用户佩戴智能眼镜1时,耳挂部31挂接于用户的耳部,而后端可以与用户的耳部之间留有空隙,以提升佩戴舒适度。示例性地,耳挂部31具有用于贴合耳部的弧形接触面。后端相对于耳挂部31呈预定角度弯曲,以使镜腿3在佩戴状态时后端可以形成限位,从而镜腿3不易从耳部脱落。镜腿3为了兼顾佩戴舒适度和预留内部零部件安装空间,使得镜腿3自身的整体尺寸不宜设计的偏大,但也不宜设计的偏小。尺寸偏大的镜腿3会为用户的耳部带来较大的重量负担,严重影响佩戴舒适度。尺寸偏小的镜腿3会导致内部零部件安装空间小,不利于合理布置零部件。

59.图2示意性地显示了本技术一实施例的智能眼镜1的局部分解结构。参见图1和图2所示,镜腿3包括外壳4和设置于外壳4内的电子器件。外壳4内部具有空腔区。电子器件容纳于该空腔区。在用户佩戴智能眼镜1时,外壳4与用户皮肤直接接触。外壳4的外表面具有良好的亲肤性,有利于提升佩戴舒适度。外壳4需要具有良好的刚性,以满足自身抗变形能力的要求,从而使得外壳4受到挤压时也不易变形,降低因外壳4发生变形而过度挤压内部的电子器件,导致电子器件发生损坏的可能性。外壳4的材料可以是绝缘材料,例如塑料。外壳4为电子器件提供安装基础,同时外壳4也对电子器件形成防护。电子器件可以包括但不限于主板100、控制模块、扬声器、麦克风、陀螺仪和无线通信模块。无线通信模块可以用于支持智能眼镜1与其他电子设备之间包括蓝牙(bluetooth,bt)、全球导航卫星系统(global navigation satellite system,gnss)、无线局域网(wireless local area networks,wlan)、调频(frequency modulation,fm)、近距离无线通信技术(near field communication,nfc)、红外技术(infrared,ir)等无线通信的数据交换。在一些实施例中,该无线通信模块可以为蓝牙芯片。智能眼镜1可以通过该蓝牙芯片与其他电子设备的蓝牙芯片之间进行配对并建立无线连接,以通过该无线连接实现智能眼镜1和其他电子设备之间的无线通信。另外,无线通信模块还可以包括天线。无线通信模块经由天线接收电磁波,然后将电磁波信号调频以及滤波处理,再将处理后的信号发送到处理器。无线通信模块还可以从处理器接收待发送的信号,再对其进行调频、放大,并且经天线转为电磁波辐射出去。

60.图3示意性地显示了本技术一实施例的镜腿3的结构。图4示意性地显示了本技术一实施例的镜腿3的局部结构的第一视角。图5示意性地显示了本技术一实施例的镜腿3的局部结构的第二视角。参见图3至图5所示,本技术实施例的外壳4具有尾端41。尾端41为远离镜架2的端部。尾端41包括具有通孔411a的端板411。端板411的内表面朝向外壳4的空腔区,而端板411的外端面411b朝向外部环境。端板411上的通孔411a贯穿外端面411b和内表面,以使通孔411a与空腔区相连通。示例性地,端板411的外端面411b为平整的表面。镜腿3还包括设置于尾端41的充电组件5和电池99。充电组件5和电池99位于空腔区内。充电组件5包括对应端板411的通孔411a设置的充电触点51。充电触点51通过端板411的通孔411a外露的部分用于与充电器的电连接针脚电连接,以使充电器可以对电池99充电。电池99位于充电组件5远离端板411的一侧。沿通孔411a的轴向,充电触点51对应电池99设置。

61.本技术实施例的智能眼镜1需要进行充电时,用户使用外接的充电器与镜腿3的尾端41进行连接。用户在将充电器和镜腿3的尾端41进行连接时,用户作用在充电器的外力会

通过充电器传递到充电触点51,然后传递至充电组件5,以使充电组件5受到朝向电池99的作用力而发生微小变形。充电组件5和电池99之间形成间隙。充电组件5与外接的充电器电连接,并受到来自电连接针脚的压应力作用时,该间隙用于缓冲充电组件5朝向电池99的变形量,从而降低充电组件5与电池99发生接触的可能性。

62.充电组件5连接于端板411,从而充电组件5受到远离端板411的作用力时,端板411可以对充电组件5施加远离电池99方向的拉应力,以对充电组件5形成限位,降低充电组件5向电池99移动的可能性,有利于进一步降低充电组件5与电池99发生接触的可能性。

63.本技术实施例的智能眼镜1,为了有效提高智能眼镜1的续航时间,在外壳4的尾端41所对应的空腔区内,电池99占据了较大的空间,以有效提高电池99的容量。同时,在电池99和端板411之间留有较小的空间来设置充电组件5。另外,由于充电组件5是使用频率较高的零部件,因此充电组件5的连接稳定性和可靠性有较高的要求。这样,充电组件5需要保证自身结构紧凑性满足要求,以适应狭小的安装空间,同时也需要保证自身与端板411的连接强度满足要求,以有效降低受外力作用时发生变形或位移的可能性。

64.本技术实施例提供了一种智能眼镜1包括镜架2和镜腿3。镜腿3的尾端41内设置电池99和充电组件5。充电组件5连接于尾端41的端板411,而充电组件5和电池99之间间隔设置以在两者之间形成间隙h。充电时,由于充电组件5和电池99之间形成有间隙h,因此充电组件5朝向电池99发生微小变形时,该间隙h可以缓冲充电组件5的变形量,从而降低充电组件5变形后与电池99发生接触的可能性较低,使得充电组件5不会对电池99施加挤压应力,有效提高电池99的安全性,降低电池99发生安全问题的可能性。另外,端板411可以对充电组件5起到限位约束的作用,也有利于进一步降低充电组件5自身朝向电池99发生移动的可能性。

65.用户佩戴本技术的智能眼镜1时,尾端41的端板411和充电触点51暴露于外部,而用户身体部分不会遮挡充电触点51,并且镜腿3自身结构也不会遮挡充电触点51,从而外接的充电器与镜腿3的尾端41进行连接时不会受到用户身体部分的干涉,也不会受到镜腿3其它结构的干涉。这样,遇到智能眼镜1电量不足的情况时,用户可以不需要摘下智能眼镜1,而是智能眼镜1在佩戴状态下,也可以使用充电器对智能眼镜1的电池99进行充电,从而不影响用户继续使用智能眼镜1,使得智能眼镜1可以适用于需要长时间佩戴使用的场景。

66.在一些实施例中,充电触点51与端板411上形成通孔411a的部分可以密封连接,降低外部水汽或粉尘从通孔411a进入到镜腿3内部的可能性。例如,充电触点51的边缘区域可以使用粘接胶粘接于端板411上以实现密封。

67.在一些实施例中,参见图2所示,外壳4包括外侧罩壳42和内侧罩壳43。佩戴智能眼镜1时,外侧罩壳42远离用户头部,而内侧罩壳43面向用户头部。外侧罩壳42和内侧罩壳43相互扣合连接并在相应位置形成空腔区。示例性地,外侧罩壳42和内侧罩壳43相互扣合后,可以在两者的连接处进行密封处理,以使外侧罩壳42和内侧罩壳43密封连接,从而提高镜腿3整体的防水、防尘性能。

68.在一些示例中,外侧罩壳42和内侧罩壳43的一者上设置卡槽,另一者上设置卡扣。外侧罩壳42和内侧罩壳43两者通过卡扣卡接于卡槽内以实现连接。或者,外侧罩壳42和内侧罩壳43扣合后再通过粘接剂粘接,提高连接强度。

69.在一些示例中,外侧罩壳42可以与镜架2的连接部23可转动连接。外侧罩壳42上可

以设置容纳空间42a。容纳空间42a从尾端41向前端延伸。外侧罩壳42上设置通孔411a。通孔411a与容纳空间42a相连通。示例性地,容纳空间42a位于前端的区域可以用于容纳主板100、控制模块、陀螺仪和无线通信模块。容纳空间42a的中间区域可以用于容纳扬声器和麦克风。容纳空间42a位于尾端41的区域可以用于容纳电池99和充电组件5。将电子器件在外侧罩壳42内完成安装后,再将内侧罩壳43与外侧罩壳42扣合连接。示例性地,尾端41呈扁平结构。在镜腿3尾端41的宽度方向x上,电池99相对的两个表面可以分别抵靠于外侧罩壳42的两个相对的内壁上,以最大化利用宽度方向x上的空间来增大电池99的尺寸,同时外侧罩壳42可以很好地固定电池99,降低电池99发生位置移动的可能性。这里的宽度方向x指的是智能眼镜1在佩戴状态下,镜腿3的下边沿至上边沿的方向。

70.参见图4和图5所示,充电组件5还包括支撑板52。充电触点51设置于支撑板52背向电池99的一侧。由于尾端41的内部空间狭小,通常需要充电触点51的尺寸设计的较小。充电触点51自身的厚度较小,从而充电触点51自身的抗变形能力较弱,受到外力作用时容易发生变形。示例性地,充电触点51成片状结构。充电触点51的边缘区域与端板411相连的方式中,充电触点51与通孔411a对应的中央区域变形量会大于充电触点51的边缘区域。充电触点51的材料可以是铜、铜合金、铝或铝合金。

71.充电组件5通过支撑板52与端板411相连。支撑板52用于为充电触点51提供远离电池99方向的支撑力。充电触点51设置于支撑板52上用于与端板411相连接区域之外的区域上。例如,支撑板52的中间区域用于与端板411相连,而充电触点51可以设置于支撑板52的端部。支撑板52与端板411连接后,支撑板52可以将充电触点51抵压在端板411上。支撑板52面向电池99的表面与电池99面向支撑板52的表面之间形成间隙h。支撑板52自身机械强度大,受到外力作用时不易发生变形。在充电触点51受到外力作用时,充电触点51可以通过支撑板52将作用力分散到端板411上。充电触点51在受到支撑板52的支撑后,充电触点51受到同样大小的外力时,自身的变形量更小。同时支撑板52可以有效分散应力,从而支撑板52自身朝向电池99的变形量小。这样,在设置支撑板52后,可以进一步减小充电组件5和电池99之间的间隙h尺寸,而间隙h减小的尺寸可以用来增大电池99的尺寸,从而有利于提高电池99的容量。或者,充电组件5和电池99之间的间隙h尺寸不变的情况下,在设置支撑板52后,可以进一步降低充电组件5发生变形而挤压到电池99的可能性。示例性地,支撑板52的材料可以是钢、铁或铝。

72.在一些示例中,支撑板52与端板411之间可以粘接连接。在支撑板52朝向端板411的表面涂覆粘接剂,再将支撑板52粘接于端板411的预定位置处。待粘接剂固化后,支撑板52和端板411稳定连接。通过粘接的方式,可以有效减少零部件的数量,有利于在保证支撑板52和端板411连接强度满足要求的情况下,提升充电组件5的结构紧凑性,降低充电组件5的空间占用率,同时也降低支撑板52和端板411的装配难度。或者,支撑板52与端板411之间可以卡接连接。支撑板52和端板411中的一者上可以设置卡槽,另一者上可以设置卡接凸起。卡接凸起沿卡槽延伸方向插入卡槽内,以使支撑板52和端板411完成卡接连接。示例性地,卡槽沿尾端41的厚度方向y延伸。尾端41的厚度方向y指的是从尾端41的内侧面至尾端41的外侧面的方向。智能眼镜1处于佩戴状态时,尾端41的内侧面朝向用户头部,而外侧面背向用户头部。尾端41的宽度方向x和厚度方向y相互垂直。

73.参见图3和图5所示,镜腿3还包括电路板32。电路板32设置于外壳4内。电路板32用

于与主板100电连接。主板100设置于镜腿3前端的区域。电路板32可以作为导电元件,用于使充电触点51和主板100之间实现电连接。示例性地,电路板32可以是柔性电路板32(flexible printed circuit,fpc),从而电路板32可以任意弯曲变形,以充分利用外壳4内的空间。电池99与主板100电连接。充电触点51输入的电能通过电路板32和主板100,最终会输入到电池99处以对电池99充电。充电组件5还包括接线端子53。接线端子53设置于充电触点51和支撑板52之间,并且充电触点51与电路板32分别与接线端子53电连接。支撑板52可以同时对接线端子53和充电触点51提供支撑力,降低接线端子53和充电触点51朝向电池99发生变形的可能性。示例性地,接线端子53呈片状结构,与充电触点51层叠设置,从而有利于提高结构紧凑性,占用空间小。接线端子53面向充电触点51的表面面积大于充电触点51面向接线端子53的表面面积,从而接线端子53和充电触点51之间形成台阶,使得接线端子53能够完全抵压充电触点51。接线端子53的材料可以是铜、铜合金、铝或铝合金。

74.在一些示例中,电路板32与接线端子53为一体成型结构,从而电路板32与接线端子53形成整体结构,机械强度高,两者不易发生断裂或分离。电路板32的材料可以是铜、铜合金、铝或铝合金。

75.在一些示例中,图6示意性地显示了本技术一实施例的外侧罩壳的局部结构。参见图5和图6所示,电路板32从尾端41朝向镜架2延伸,并且电路板32从电池99的一侧通过。外壳4面向电池99的内壁上设置凹槽4a。可以通过机加工的方式或者模型铸造的方式在外壳4上形成凹槽4a。电路板32上与电池99对应的部分容纳于凹槽4a内。凹槽4a开口两侧的表面用于与电池99接触并支撑电池99。电池99和凹槽4a之间可以形成一个通道。电路板32上需要与电池99重叠布置的部分容纳于凹槽4a内,并且电路板32不超出凹槽4a的开口,从而使得相互层叠设置的电池99和电路板32之间无挤压作用力,降低电路板32位于电池99下方的部分挤压电池99而导致电池99的外筒体发生变形或者电池99的外筒体出现裂缝的可能性。电池99的外筒体发生变形后,外筒体会挤压电池99内部的电芯,存在电芯发生扭曲变形,导致正极片和负极片之间的绝缘隔膜被撕裂,使得正极片和负极片发生接触短路的风险。电池99的外筒体通常采用铝或铝合金材料。电池99的外筒体出现裂缝时,电池99内部的电解液存在泄漏的风险,或者,外筒体断裂处会形成尖锐的毛刺结构,而毛刺结构如果刺入电池99的电芯则存在毛刺结构连通正极片和负极片而导致正极片和负极片发生短路的风险。正极片和负极片发生短路后,可能会引发电池99起火或爆炸。

76.在一些示例中,凹槽4a的形状与电路板32位于凹槽4a内的部分的形状相匹配,同时两者可以采用过盈装配方式组装,从而降低电路板32在凹槽4a内发生位移的可能性。

77.充电组件5还包括加强板54。加强板54位于接线端子53和支撑板52之间。加强板54用于为接线端子53提供远离电池99方向的支撑力。接线端子53在受到指向电池99的外力作用时,加强板54可以使得接线端子53不易朝向电池99的方向发生变形。由于沿通孔411a的轴向,充电触点51、接线端子53和加强板54层叠设置于支撑板52上,因此支撑板52和加强板54可以共同对接线端子53和充电触点51起到限位作用。示例性地,加强板54的材料可以是绝缘材料,例如塑料或硬橡胶。

78.在一些示例中,加强板54面向接线端子53的表面面积大于接线端子53面向加强板54的表面面积,从而加强板54和接线端子53之间形成台阶,使得加强板54能够完全抵压接线端子53。加强板54的横截面形状可以与接线端子53的横截面形状相匹配。例如,加强板54

的横截面以及接线端子53的横截面形状均为圆形或矩形。沿通孔411a的轴向,加强板54的正投影位于支撑板52的正投影的内部,从而支撑板52和加强板54之间也形成台阶,使得支撑板52能够完全抵压加强板54。

79.在一些示例中,接线端子53与加强板54粘接。或者,加强板54与支撑板52粘接。或者,接线端子53与加强板54粘接,并且加强板54与支撑板52粘接。通过粘接的方式,可以有效减少零部件的使用数量,有利于在保证连接强度满足要求的情况下,提升充电组件5的结构紧凑性,降低充电组件5的空间占用率,同时也有利于降低充电组件5的装配难度。示例性地,可以使用粘接胶实现粘接连接。

80.充电组件5还包括绝缘片55。绝缘片55连接于支撑板52面向电池99的一侧。绝缘片55用于隔离电池99和支撑板52,降低支撑板52与电池99之间出现电连接的可能性。绝缘片55和电池99之间具有间隙h。示例性地,绝缘片55可以为麦拉片(mylar片)。在一些示例中,绝缘片55与支撑板52粘接固定。绝缘片55可以覆盖支撑板52面向电池99的表面,从而绝缘片55在支撑板52面向电池99的一侧对整个支撑板52实现隔离。

81.充电组件5还包括设置于尾端41内的第一磁吸件56。第一磁吸件56用于使镜腿3与充电时外接的充电器之间磁性连接,一方面,提高镜腿3和充电器连接便利性;另一方面,在镜腿3或充电器受到意外拉力时,镜腿3和充电器可以及时脱开分离,降低镜腿3和充电器分离不及时而导致充电器的充电线被拉断或者镜腿3和镜架2连接处被拉断的可能性。第一磁吸件56位于端板411和支撑板52之间。第一磁吸件56抵靠端板411设置,以保证第一磁吸件56的磁场穿透端板411并且在端板411的外侧区域保持较强的磁场,从而在与外接的充电器之间磁性连接时,第一磁吸件56能够产生足够大的磁吸力以拉紧尾端41和充电器,降低充电器从尾端41脱落的可能性。在一些示例中,端板411上对应第一磁吸件56的位置设置凹部。第一磁吸件56的一部分位于凹部内。端板411上设置凹部的区域的厚度小于其他区域的厚度,从而第一磁吸件56距离端板411的外端面411b的距离可以更小,使得端板411的外侧区域磁场更强。端板411上凹部的形状与第一磁吸件56位于凹部内的部分的形状相匹配,可以采用过盈配合的方式进行装配。

82.支撑板52位于第一磁吸件56远离端板411的一侧。支撑板52与第一磁吸件56远离端板411的端部相连。示例性地,支撑板52的中间区域与第一磁吸件56相连,而支撑板52的相对两个端部呈悬臂结构。加强板54、接线端子53和充电触点51层叠设置于支撑板52的端部。尾端41与充电器对接过程中,充电触点51受力后,外力的传递路径可以是经过充电触点51、接线端子53、加强板54、支撑板52和第一磁吸件56,再传递到端板411。

83.在一些示例中,第一磁吸件56与端板411粘接。或者,支撑板52与第一磁吸件56粘接。或者,第一磁吸件56与端板411粘接,并且支撑板52与第一磁吸件56粘接。通过粘接的方式,可以有效减少零部件的使用数量,有利于降低充电组件5的空间占用率和装配难度。示例性地,可以使用粘接胶实现粘接连接。示例性地,支撑板52为磁性材料,例如钢或铁,从而第一磁吸件56对支撑板52施加磁吸力,进一步提高第一磁吸件56和支撑板52的连接可靠性和稳定性。

84.在一些示例中,充电组件5包括两个间隔设置的充电触点51。端板411的通孔411a、接线端子53以及加强板54各自的数量和位置与充电触点51的数量和位置一一对应设置。两个充电触点51的极性相反,即其中一个为正极,另一个为负极。在通过充电触点51充电时,

主板100会控制两个充电触点51与两个电连接针脚的极性相适配,从而充电器的两个电连接针脚不需要区分充电触点51的极性,即充电器正插或反插都可以进行充电。第一磁吸件56设置于两个充电触点51之间,从而一方面,第一磁吸件56可以有效利用两个充电触点51之间留出的空间,提高空间利用率;另一方面,由于第一磁吸件56位于两个充电触点51之间,因此第一磁吸件56与充电器磁吸连接后,充电器的两个电连接针脚分别作用于两个充电触点51上的作用力趋于一致,保证两个充电触点51受力均衡,降低两个充电触点51中一个受力偏大,另一个受力偏小而导致受力偏小的充电触点51易于出现与电连接针脚接触不良的可能性。

85.在一些示例中,第一磁吸件56包括一个磁铁。镜腿3的尾端41内部空间狭小,同时两个充电触点51之间预留的空间更小,从而设置一个单块磁铁可以在磁铁自身尺寸较小的情况下,可以保证第一磁吸件56产生的磁吸力满足与充电器磁性连接的要求。

86.在一些示例中,端板411的外端面411b为平整的表面,而两个通孔411a的开口高度相平齐。充电器上设置电连接针脚的表面也可以为平整的表面,从而镜腿3的尾端41和充电器对接时,端板411的外端面411b和充电器的表面相接触。由于端板411的外端面411b和充电器的表面平面接触面积大,因此充电器不易相对镜腿3的尾端41发生摆动,从而降低充电器发生摆动而导致电连接针脚和充电触点51接触不良或脱离连接的可能性。

87.在一些实施例中,镜腿3的尾端41呈圆柱形、椭圆柱形或方柱形,从而尾端41具有中心轴线41a。两个通孔411a相对于尾端41的中心对称设置,即两个通孔411a相对中心轴线41a对称设置。充电触点51从通孔411a外露的部分对称设置。示例性地,两个通孔411a沿镜腿3的宽度方向x或厚度方向y间隔设置。充电器的插接端可以设置插接孔。插接孔的形状可以为圆柱形、椭圆柱形或方柱形,从而与尾端41形状相适配,使得充电器的插接端可以正插或反插与尾端41对接。

88.在一些实施例中,智能眼镜1包括两个镜腿3。两个镜腿3间隔设置。用户需要佩戴智能眼镜1时,将两个镜腿3相对镜架2打开,并将两个镜腿3分别挂接到两个耳部上。两个镜腿3的功能可以相同,使得两个镜腿3可以互为冗余设计,其中一个镜腿3电量不足或发生损坏时,可以启用另一个镜腿3。两个镜腿3的功能也可以不相同,从而根据用户不同的需求,在两个镜腿3上分别布置相应的功能。两个镜腿3各自独立设置,可以使用充电器对各个镜腿3单独充电。

89.图7示意性地显示了本技术一实施例的智能眼镜组件的结构。参见图7所示,智能眼镜组件至少包括智能眼镜1和充电器6。智能眼镜组件在销售时,智能眼镜1和充电器6可以共同放于一个包装盒内进行展示、销售,从而购买智能眼镜1的用户不再需要单独购买充电器6。

90.本技术实施例的智能眼镜1包括镜架2和镜腿3。镜腿3与镜架2相连。镜腿3包括外壳4和充电组件5。外壳4包括远离镜架2的尾端41。尾端41包括具有通孔411a的端板411。充电组件5设置于尾端41内。充电组件5包括对应通孔411a设置的充电触点51以及设置于尾端41内的第一磁吸件56。

91.本技术实施例的充电器6包括充电接头61。在一些实施例中,充电器6可以包括电源转接头62以及与电源转接头62相连的线缆。线缆远离电源转接头62的一端设置充电接头61。电源转接头62具有转接口,例如,转接口可以是type-a接口、type-b接口或type-c接口,

从而充电器6可以通过转接口外接于移动电源或者其他电子设备所配备的用于连接市电的电源插头。在另一些实施例中,充电器6可以包括电源插头以及从电源插头引出的线缆。示例性地,线缆可以与电源插头可拆卸连接,例如,电源插头上设置usb接口。线缆的一端设置可以插接到usb接口的usb插头,而线缆远离电源插头的一端设置充电接头61。在使用充电器6时,电源插头插接于连接到市电的插排上,而充电接头61连接到智能眼镜1上对电池99充电。

92.图8示意性地显示了本技术一实施例的充电器6的局部结构。参见图8所示,充电接头61具有插接孔61a。充电接头61的插接孔61a用于接收镜腿3的尾端41。镜腿3的尾端41的一部分可以插入插接孔61a内。尾端41的端板411位于插接孔61a内。在一些实施例中,对于尾端41插入插接孔61a的部分被充电接头61上形成插接孔61a的部分所包覆,使得在充电接头61外部观察时该部分不可见。尾端41上被充电接头61包覆后,一方面,尾端41和充电接头61之间的摩擦力增大,使得充电接头61不易从镜腿3的尾端41上脱落;另一方面,有利于防止外部导电粉尘或导电液体进入充电接头61的电连接针脚和充电触点51连接处;再一方面,充电接头61受到尾端41的限位约束,使得充电接头61受到外力作用时也不易相对于尾端41发生摆动,从而降低充电接头61发生摆动而与尾端41发生分离的可能性。

93.图9示意性地显示了本技术一实施例的充电接头61的局部结构。参见图9所示,充电接头61包括第二磁吸件612和电连接针脚613。第二磁吸件612用于磁性地吸引充电组件5,以使尾端41进入插接孔61a。示例性地,第二磁吸件612用于吸引充电组件5的第一磁吸件56,以使尾端41进入插接孔61a。在充电接头61和镜腿3的尾端41之间的距离处于预定距离范围内时,第一磁吸件56和第二磁吸件612彼此会相互吸引。在充电接头61的插接孔61a引导下,镜腿3的尾端41顺利插入插接孔61a内完成对接,并且最终在第一磁吸件56和第二磁吸件612彼此磁吸力的作用下,充电接头61和镜腿3的尾端41保持在连接状态。镜腿3和充电接头61采用磁吸连接的方式,有利于改变用户习惯,使得用户尽量不需要对充电接头61施加外力就可以完成镜腿3和充电接头61对接,降低用户用力插接充电接头61和镜腿3而导致充电组件5发生变形的可能性。充电接头61的电连接针脚613用于与充电触点51电连接以对电池99进行充电。充电接头61的电连接针脚613的顶端可以凸出到插接孔61a内,而凸出的顶端便于插入端板411的通孔411a并与充电触点51接触。

94.本技术实施例的智能眼镜组件,智能眼镜1中的充电触点51设置在镜腿3的尾端41,具体是设置于尾端41的端板411上。这样,用户佩戴本技术的智能眼镜1时,尾端41的端板411和充电触点51暴露于外部,而用户身体部分不会遮挡充电触点51,并且镜腿3自身结构也不会遮挡充电触点51,从而外接的充电器6与镜腿3的尾端41进行连接时不会受到用户身体部分的干涉,也不会受到镜腿3其它结构的干涉。在遇到智能眼镜1电量不足的情况时,用户可以不需要摘下智能眼镜1,而是在佩戴智能眼镜1的状态下,也可以使用充电器6对智能眼镜1的电池99进行充电,从而不影响用户继续使用智能眼镜1,使得智能眼镜1可以长时间佩戴使用。

95.在一些实施例中,智能眼镜1也可以是上述任一实施例的智能眼镜1。

96.在一些实施例中,参见图10所示,电连接针脚613包括顶针6131、弹簧6132和针筒6133。针筒6133和顶针6131相互套设,而弹簧6132设置于针筒6133内。顶针6131可以沿针筒6133的轴向移动,以压缩或释放弹簧6132。充电接头61与镜腿3的尾端41对接时,顶针6131

会向针筒6133内移动并压缩弹簧6132。在弹簧6132的弹性回复力作用下,顶针6131抵压于充电触点51上,从而顶针6131和充电触点51保持良好接触。弹簧6132的弹性回复力会传递作用到充电触点51。

97.在一些实施例中,充电接头61包括壳体611。插接孔61a形成于壳体611。第二磁吸件612位于壳体611内并靠近插接孔61a设置。第二磁吸件612穿透壳体611并且在插接孔61a区域保持较强的磁场,从而第一磁吸件56和第二磁吸件612之间磁性连接时能够产生足够大的磁吸力以拉紧尾端41和充电接头61,降低充电接头61从尾端41脱落的可能性。第二磁吸件612设置于壳体611内,从而第二磁吸件612不外露,壳体611对第二磁吸件612形成防护,有效降低第二磁吸件612长期使用发生撞击开裂、腐蚀的可能性。

98.在一些示例中,壳体611包括筒体6111和隔板6112。隔板6112设置于筒体6111内并将筒体6111分为插接孔61a和器件腔室61b。隔板6112上具有用于连通插接孔61a和器件腔室61b的过孔6112a。电连接针脚613的一部分设置于器件腔室61b内,而电连接针脚613的顶端穿过过孔6112a设置。第二磁吸件612位于器件腔室61b内。

99.在一些实施例中,第一磁吸件56包括一个磁铁,而第二磁吸件612包括海尔贝克阵列磁铁。镜腿3的尾端41内部空间狭小,从而设置一个单块磁铁可以在磁铁自身尺寸较小的情况下,可以保证第一磁吸件56的磁吸力满足要求。充电接头61的壳体611内部空间狭小,并且磁场需要穿透壳体611,而海尔贝克阵列磁铁可以在自身尺寸适应狭小空间的情况下仍具有较大的磁吸力,从而可以保证第二磁吸件612在磁吸力满足要求的情况下,适应壳体611内部的狭小空间。

100.在一些实施例中,参见图9和图11所示,海尔贝克阵列磁铁包括相互吸引的第一磁铁6121、第二磁铁6122和第三磁铁6123。第一磁铁6121和第二磁铁6122间隔设置,而第三磁铁6123的一端吸引于第一磁铁6121的中间区域,另一端吸引于第二磁铁6122的中间区域。第一磁铁6121的相对两端位于第三磁铁6123的相对两侧,而第二磁铁6122的相对两端也位于第三磁铁6123的相对两侧,使得第一磁铁6121、第二磁铁6122和第三磁铁6123呈“工”形排列,而第一磁铁6121、第二磁铁6122和第三磁铁6123这样的排列方式能够使得第二磁吸件612自身体积较小的情况下,可以产生足够大的磁吸力。镜腿3的尾端41与充电接头61对接后,第一磁吸件56和第三磁铁6123位置相对应。第一磁铁6121、第二磁铁6122和第三磁铁6123形成第一容纳部612a和第二容纳部612b,并且第一容纳部612a和第二容纳部612b分别位于第三磁铁6123的相对两侧。示例性地,第二磁吸件612的一种设置方式是,第一磁铁6121的n极面向第三磁铁6123,而s极远离第三磁铁6123。第二磁铁6122的n极面向第三磁铁6123,而s极远离第三磁铁6123。第三磁铁6123的n极面向插接孔61a,而s极远离插接孔61a。第一磁吸件56的s极靠近端板411的外端面411b,而n极远离端板411的外端面411b。

101.充电触点51的数量为两个。第一磁吸件56位于两个充电触点51之间。电连接针脚613的数量为两个,而第三磁铁6123从两个电连接针脚613之间穿过。由于第一磁吸件56位于两个充电触点51之间,而第三磁铁6123位于两个电连接针脚613之间,因此第一磁吸件56和第二磁吸件612磁吸连接后,可以使得两个电连接针脚613分别作用于两个充电触点51上的作用力趋于一致,从而两个充电触点51受力均衡,降低两个充电触点51中一个受力偏大,另一个受力偏小而导致受力偏小的充电触点51易于出现与电连接针脚613接触不良的可能性。充电接头61的两个电连接针脚613中,一个电连接针脚613的至少部分位于第一容纳部

612a内,另一个电连接针脚613的至少部分位于第二容纳部612b内,从而可以有效提高壳体611内部的空间利用率。

102.智能眼镜1包括两个镜腿3。两个镜腿3间隔设置。充电接头61的数量为两个。两个充电接头61的插接孔61a分别用于接收两个镜腿3的尾端41,从而可以同时对各个镜腿3单独充电,有效提高镜腿3充电效率。两个镜腿3的结构相同,而两个充电接头61的结构也相同,因此两个充电接头61中的任一者可以接收两个镜腿3中的任一者,从而不需要先辨别充电接头61和镜腿3是否形状配对,再将配对的充电接头61和镜腿3对接,有效降低充电过程复杂程度,使充电过程变得简单、便利,提升使用满意度。

103.在一些实施例中,充电接头61还包括第三磁吸件614。充电接头61与镜腿3分离状态下,两个充电接头61的第三磁吸件614用于相互吸引以使两个充电接头61相互连接,并且两个充电接头61的壳体611外表面相互抵靠,从而两个充电接头61不会因自由散乱而出现相互缠绕,导致再次使用时需要耗费时间重新梳理充电接头61的可能性。用户再次使用两个充电接头61时,只需要使用适当的力度将两个充电接头61拉开即可使用。两个充电接头61通过磁吸方式实现连接,便于充电器6的收纳和再次使用。

104.在一些示例中,第三磁吸件614设置于壳体611内,例如,第三磁吸件614可以设置于筒体6111的内壁上并且位于器件腔室61b内,从而第三磁吸件614不外露。壳体611对第三磁吸件614形成防护,有效降低第三磁吸件614长期使用发生撞击开裂、腐蚀的可能性。示例性地,第三磁吸件614可以通过粘接或卡接方式连接于壳体611。

105.在一些示例中,第三磁吸件614包括一个磁铁。一个充电接头61中的第三磁吸件614的s极朝内,n极朝外,而另一个充电接头61中的第三磁吸件614的n极朝内,s极朝外。

106.在一个实施例中,充电器6还包括一个电源转接头62。两个充电接头61分别连接于一个电源转接头62,以使外部电源通过电源转接头62同时与两个充电接头61导通,从而便于使用一个移动电源或一个电源插头同时通过两个充电接头61对两个镜腿3同时进行充电,减少线材使用数量。

107.在本技术实施例的描述中,需要说明的是,除非另有明确的规定和限定,术语“安装”、“相连”、“连接”应作广义理解,例如,可以是固定连接,也可以是通过中间媒介间接相连,可以是两个元件内部的连通或者两个元件的相互作用关系。对于本领域的普通技术人员而言,可以根据具体情况理解上述术语在本技术实施例中的具体含义。

108.在本技术实施例或者暗示所指的装置或者元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本技术实施例的限制。在本技术实施例的描述中,“多个”的含义是两个或两个以上,除非是另有精确具体地规定。

109.本技术实施例的说明书和权利要求书及上述附图中的术语“第一”、“第二”、“第三”、“第四”等(如果存在)是用于区别类似的对象,而不必用于描述特定的顺序或先后次序。应该理解这样使用的数据在适当情况下可以互换,以便这里描述的本技术实施例的实施例例如能够以除了在这里图示或描述的那些以外的顺序实施。此外,术语“包括”和“具有”以及他们的任何变形,意图在于覆盖不排他的包含,例如,包含了一系列步骤或单元的过程、方法、系统、产品或设备不必限于清楚地列出的那些步骤或单元,而是可包括没有清楚地列出的或对于这些过程、方法、产品或设备固有的其它步骤或单元。

110.本文中的术语“多个”是指两个或两个以上。本文中术语“和/或”,仅仅是一种描述

关联对象的关联关系,表示可以存在三种关系,例如,a和/或b,可以表示:单独存在a,同时存在a和b,单独存在b这三种情况。另外,本文中字符“/”,一般表示前后关联对象是一种“或”的关系;在公式中,字符“/”,表示前后关联对象是一种“相除”的关系。

111.可以理解的是,在本技术的实施例中涉及的各种数字编号仅为描述方便进行的区分,并不用来限制本技术的实施例的范围。

112.可以理解的是,在本技术的实施例中,上述各过程的序号的大小并不意味着执行顺序的先后,各过程的执行顺序应以其功能和内在逻辑确定,而不应对本技术的实施例的实施过程构成任何限定。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1