功率装置柜的制作方法

1.本实用新型属于配电柜技术领域,具体涉及一种功率装置柜。

背景技术:

2.市电网络中通常需要配置功率装置,功率装置是一种含有功率变换模块,以逆变器为主要组成部分的恒压恒频的不间断电源,主要用于在市电正常输入时,将市电稳压后供给负载使用,此时功率装置相当于交流市电的稳压器,同时还向用于储能的蓄电池组充电,当市电中断时,功能变换模块立即将蓄电池组内的电能通过逆变转换的方式向负载继续供电,从而使负载维持正常工作。

3.目前,为了方便并网安装,功率装置通常采用一体式机柜,机柜内部交直流交叉布线,不仅布线难度大,也对后期检修工作造成了困扰;另外,机柜的散热问题也是一大难题,由于交流配电模块和功率变换模块之间的散热交叉影响,使得机柜内部难以形成高效的散热通道,从而导致散热风机的有效工作率低下,严重时甚至会影响功率装置的正常运行。

技术实现要素:

4.本实用新型实施例提供一种功率装置柜,旨在降低机柜内部交直流模块线路布置和检修难度,提高机柜散热性能。

5.为实现上述目的,本实用新型采用的技术方案是:提供一种功率装置柜,包括机柜、交流配电模块、直流配电模块、功率变换模块、第一风机组,以及第二风机组;其中,机柜内部界定为第一腔室和第二腔室;交流配电模块设于第一腔室内,包括用于与市电连接的交流输入铜排和交流输出铜排;直流配电模块设于第二腔室的上部,包括用于连接外部蓄电池组的直流汇流铜排;功率变换模块设于第二腔室的下部,与直流汇流铜排、交流输入铜排、交流输出铜排分别电连接;第一风机组设于机柜与功率变换模块对齐的前壁或后壁上,用于向机柜之外排放第二腔室内的热量;第二风机组设于第一腔室的顶部,用于将第一腔室的热量自下而上抽离至机柜之外。

6.在一种可能的实现方式中,功率变换模块的两侧分别设有散热腔,功率变换模块的上方竖直设置有挡板,挡板用于将直流汇流铜排与直流配电模块的主体部分隔开。

7.一些实施例中,第一腔室和第二腔室之间设有第一隔板,第一隔板的顶端与机柜的顶壁之间具有连通第二腔室和第一腔室的第一通道,第一通道用于穿行直流汇流铜排,还用于使直流配电模块散发的热量朝向第一腔室的顶部流通。

8.举例说明,第二风机组包括两个第二风机,其中一个位于交流配电模块的正上方,另一个第二风机位于交流配电模块的上方、且靠近第一通道的位置。

9.一些实施例中,机柜于交流配电模块正上方的顶壁上设有出风格栅,第一腔室的顶部设有与机柜的顶壁上下间隔的第三隔板,其中一个第二风机嵌装于第三隔板上,且与出风格栅上下对齐,另一个第二风机设于机柜位于第三隔板上方的侧壁上。

10.在一种可能的实现方式中,第一隔板的底端与机柜的底壁之间具有连通第二腔室

和第一腔室的第二通道,第二通道用于穿行交流输出铜排,并朝向第一腔室的底部进风。

11.一些实施例中,第二腔室内设有第二隔板,第二隔板与第一隔板对称竖立于功率变换模块的两侧,第一隔板和第二隔板的顶端分别设有朝向功率变换模块的两侧壁弯折延伸的阻隔部,阻隔部用于阻挡直流配电模块散发的热量下行进入散热腔。

12.示例性的,第一风机组包括多个位于阻隔部上方的第一散热风机,以及多个位于阻隔部下方的第二散热风机,其中,各个第一散热风机水平间隔分布且均与直流配电模块对齐,各个第二散热风机成两竖排间隔分布于功率变换模块的两侧。

13.本实用新型提供的功率装置柜的有益效果在于:与现有技术相比,本实用新型功率装置柜,机柜内部界定为用于安装交流配电模块的第一腔室和用于安装直流配电模块及功率变换模块的第二腔室,从而能够实现交直流模块分离,避免交直流线路交叉,降低布线难度和后期检修难度;第二腔室内通过在功率变换模块的两侧留置散热腔,能够将功率变换模块散发的热量在第二腔室直接通过第一风机组排出,同时由于第一腔室的顶部设置有第二风机组,能够利用第二风机组的抽离作用使气流在第一腔室内自下而上流通,从而将交流配电模块散发的热量和汇流发热一并排出机柜,功率变换模块和交流配电模块均能够各自得到高效的降温,避免两者之间的发热交叉影响,从而提升整体散热效率和性能。

附图说明

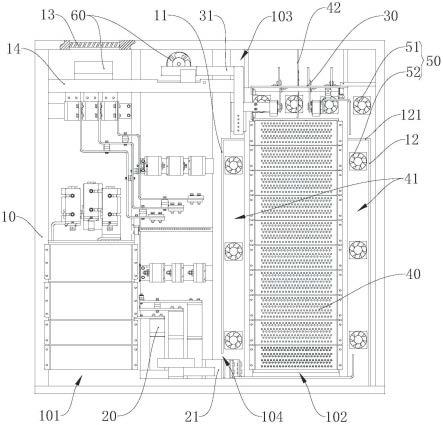

14.图1为本实用新型实施例提供的功率装置柜的结构示意图。

15.图中:10、机柜;101、第一腔室;102、第二腔室;103、第一通道;104、第二通道;11、第一隔板;12、第二隔板;121、阻隔部;13、出风格栅;14、第三隔板;20、交流配电模块;21、交流输出铜排;30、直流配电模块;31、直流汇流铜排;40、功率变换模块;41、散热腔;42、挡板;50、第一风机组;51、第一散热风机;52、第二散热风机;60、第二风机组。

具体实施方式

16.为了使本实用新型所要解决的技术问题、技术方案及有益效果更加清楚明白,以下结合附图及实施例,对本实用新型进行进一步详细说明。应当理解,此处所描述的具体实施例仅仅用以解释本实用新型,并不用于限定本实用新型。

17.请参阅图1,现对本实用新型提供的功率装置柜进行说明。所述功率装置柜,包括机柜10、交流配电模块20、直流配电模块30、功率变换模块40、第一风机组50,以及第二风机组60;其中,机柜10内部界定为第一腔室101和第二腔室102;交流配电模块20设于第一腔室101内,包括用于与市电连接的交流输入铜排和交流输出铜排21;直流配电模块30设于第二腔室102的上部,包括用于连接外部蓄电池组的直流汇流铜排31;功率变换模块40设于第二腔室102的下部,与直流汇流铜排31、交流输入铜排、交流输出铜排21分别电连接;第一风机组50设于机柜10与功率变换模块40对齐的前壁或后壁上,用于向机柜10之外排放第二腔室102内的热量;第二风机组60设于第一腔室101的顶部,用于将第一腔室101的热量自下而上抽离至机柜10之外。

18.应当说明,功率变换模块40实际上等同于ups,具体可采用多个ups上下层叠布置并采用并联的方式,而直流配电模块30的作用一是在市电正常供电时将功率变换模块40输出的直流电连接至外部蓄电池组进行充电,二是在市电中断时将蓄电池组的电能反向传导

至功率变换模块40,通过功率变换模块40将直流电逆变为交流电向负载继续供电。

19.本实施例提供的功率装置柜,与现有技术相比,机柜10内部界定为用于安装交流配电模块20的第一腔室101和用于安装直流配电模块30及功率变换模块40的第二腔室102,从而能够实现交直流模块分离,避免交直流线路交叉,降低布线难度和后期检修难度;第二腔室102内通过在功率变换模块40的两侧留置散热腔41,能够将功率变换模块40散发的热量汇集在散热腔41后通过第一风机组50排出,同时由于第一腔室101的顶部设置有第二风机组60,能够利用第二风机组60的抽离作用使气流在第一腔室101内自下而上流通,从而将交流配电模块20散发的热量和汇流发热一并排出机柜10,功率变换模块40和交流配电模块20均能够各自得到高效的降温,避免两者之间的发热交叉影响,从而提升整体散热效率和性能。

20.在一些实施例中,参见图1,功率变换模块40的两侧分别设有散热腔41,功率变换模块40的上方竖直设置有挡板42,挡板42用于将直流汇流铜排31与直流配电模块30的主体部分隔开。在此通过在功率变换模块40的两侧设置散热腔41,能够使功率变换模块40散发的热量汇集至其两侧的散热腔41内进行集中排出,从而提高散热效率,设置挡板42将直流汇流铜排31与直流配电模块30的主体部分隔开,从而方便直流汇流铜排31的接线,避免线路交叉干涉,从而方便布线和检修。

21.示例性的,第一腔室101和第二腔室102之间设有第一隔板11,第一隔板11的顶端与机柜10的顶壁之间具有连通第二腔室102和第一腔室101的第一通道103,第一通道103用于穿行直流汇流铜排31,还用于使直流配电模块30散发的热量朝向第一腔室101的顶部流通。通过设置第一通道103能够避免直流汇流铜排31与机柜10的柜体直接接触或干涉,方便检修布线,而且能够通过第二风机组60将直流配电模块30的热量经第一通道103排出,从而提高直流配电模块30的散热性能。

22.进一步地,第二风机组60包括两个第二风机,其中一个位于交流配电模块20的正上方,另一个第二风机位于交流配电模块20的上方、且靠近第一通道103的位置。在交流配电模块20正上方的第二风机能够形成自下而上穿过交流配电模块20的气流,从而带走交流配电模块20的热量,而另一个第二风机靠近第一通道103设置能够将直流配电模块30的热量直接排出机柜10,避免直流配电模块30的热量进入第一腔室101过深而与交流配电模块20的散热气流形成交叉影响,从而提高整体散热效率。

23.一些实施例中,参见图1,机柜10于交流配电模块20正上方的顶壁上设有出风格栅13,第一腔室101的顶部设有与机柜10的顶壁上下间隔的第三隔板14,其中一个第二风机嵌装于第三隔板14上,且与出风格栅13上下对齐,另一个第二风机设于机柜10位于第三隔板14上方的侧壁上。通过设置第三隔板14,能够避免第一腔室101顶部的热风(包括经第一通道103进入的热风和交流配电模块20的自身发热产生的热风)向下返流而接触交流配电模块20,从而影响交流配电模块20的散热效果,同时安装在第三隔板14上的第二风机能够将交流配电模块20的热量直接朝向与其正对的出风格栅13排放,从而能够避免气流转向而影响散热效率。

24.一些可能的实现方式中,参见图1,第一隔板11的底端与机柜10的底壁之间具有连通第二腔室102和第一腔室101的第二通道104,第二通道104用于穿行交流输出铜排21,并朝向第一腔室101的底部进风。通过设置第二通道104能够避免交流输出铜排21与机柜10的

柜体直接接触或干涉,方便布线和检修,而且由于第二风机组60的抽离作用会使第一腔室101的底部形成负压,而利用第二通道104朝向第一腔室101的底部补风,从而能够提升第一腔室101内的空气流通速度,利于提升第一腔室101内的散热效率,而且还能够带走部分第二腔室102底部的热量,辅助提升第二腔室102的散热性能。

25.一些实施例中,参见图1,第二腔室102内设有第二隔板12,第二隔板12与第一隔板11对称竖立于功率变换模块40的两侧,第一隔板11和第二隔板12的顶端分别设有朝向功率变换模块40的两侧壁弯折延伸的阻隔部121,阻隔部121用于阻挡直流配电模块30散发的热量下行进入散热腔41。在此通过设置阻隔部121能够将位于功率变换模块40两侧的散热腔41进行封隔,从而实现直流配电模块30和功率变换模块40的独立散热,避免两者至今的散热交叉影响,从而提升整个第一腔室101内部的散热效率。

26.具体地,本实施例中,第一风机组50包括多个位于阻隔部121上方的第一散热风机51,以及多个位于阻隔部121下方的第二散热风机52,其中,各个第一散热风机51水平间隔分布且均与直流配电模块30对齐,各个第二散热风机52成两竖排间隔分布于功率变换模块40的两侧。两排第二散热风机52专门针对于功率变换模块40进行散热,而各个第一散热风机51专门针对于直流配电模块30进行散热,从而将功率变换模块40的散热和直流配电模块30的散热进行分别处理,能够避免热量交叉影响,从而提升散热性能。

27.以上所述仅为本实用新型的较佳实施例而已,并不用以限制本实用新型,凡在本实用新型的精神和原则之内所作的任何修改、等同替换和改进等,均应包含在本实用新型的保护范围之内。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1