一种可调频磁共振应变仪的制作方法

1.本实用新型涉及电磁共振频率控制领域,具体涉及一种可调频磁共振应变仪。

背景技术:

2.近年来,随着科技的发展,无线电能传输技术获得了广泛的应用。传统的利用微博辐射或激光的方法可以进行远距离的能量传输,但随着距离的增加,传输效率衰减明显,且该方法的传输效率一般。如果采用感应式无线电能传输技术,又在传输距离方面受到限制。为此美国麻省理工学院的相关研究人员提出了磁共振式无线电能传输技术,其基本思想是在发射端和接收端分别设置两个频率相同的线圈进行磁场耦合,两个线圈相隔一段距离且无导线连接,通过近场的磁场传输能量,时变电流通过发射线圈时产生时变磁场,该磁场的磁力线切割接收线圈使得接收线圈产生交变电流,输出至负载上。该系统构建时需要满足发射线圈和接收线圈的频率相同。到目前为止,磁耦合谐振式无线电能传输技术的传输效率,传输功率与谐振频率和系统参数的优化设计,以及阻抗匹配,功效同步等问题仍然是制约此项技术广泛推广应用的关键所在,因此解决磁谐振无线电能传输系统的技术问题具有极大意义。

技术实现要素:

3.为解决磁谐振无线电能传输发射端的频率调节问题,本实用新型以传输系统中的谐振频率为主要研究对象,通过选取系统最佳谐振频率,提高系统传输效率,增大传输功率,实现功率和效率的同步。在发射端设置合理的lc振荡电路,通过可编程开关芯片调节电路中电容的数量,实现发射端能量传输的控制。

4.本技术提供的一种可调频磁共振应变仪,包括以下:

5.供电单元、主控单元、输入功率调节单元、发射线圈、接收线圈、应变传感器;

6.所述供电单元与主控单元、输入功率调节单元电性连接;

7.主控单元与输入功率调节单元电性连接;

8.输入功率调节单元与发射线圈电性连接;

9.发射线圈通过磁共振形式与接收线圈实现能量传递;

10.接收线圈与应变传感器电性连接。

11.进一步地,所述输入功率调节单元包括:三极管振荡电路和电容组。

12.进一步地,所述电容组包括多个电容c1-cn与一个电感l1,其中电感l1与电容c1-cn之间组成谐振电路。

13.进一步地,所述三极管振荡电路包括:电阻r1-r5、电感l2-l3、二极管d1-d4、三极管q1-q2;其中二极管d3的正极与二极管d2的负极电性连接;二极管d2的负极接地;二极管d3的负极与电阻r1的一端、电阻r2的一端、电感l2的一端、电感l3的一端、电阻r3的一端电性连接;电阻r1的另一端与二极管d2的正极电性连接;电阻r2的另一端与二极管d4的正极、三极管q1的发射极、电阻r4的一端电性连接;电感l2的另一端与二极管d1的负极、三极管q1

的基极电性连接;电感l3的另一端与二极管d1的正极、电阻r5的一端、三极管q2的基极电性连接;电阻r3的另一端与三极管q2的发射极电性连接;电阻r4的另一端、电阻r5的另一端、三极管q1的集电极、三极管q2的集电极均接地。

14.进一步地,所述供电单元与所述三极管振荡电路电性连接。

15.所述主控单元通过多路可编程通道芯片与所述电容组电性连接。

16.与现有技术相比,本实用新型的有益效果包括:降低磁谐振无线电能的传输能耗。

附图说明

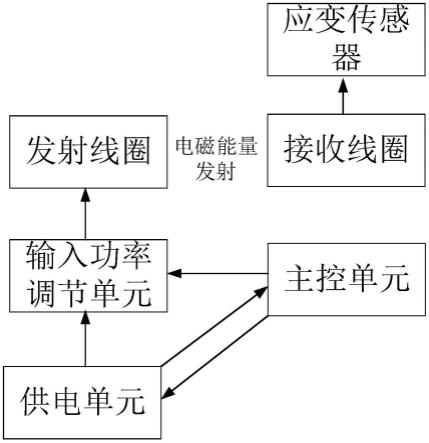

17.图1是本实用新型的结构连接示意图;

18.图2是本实用新型电容组的电路原理图;

19.图3是本实用新型三极管振荡电路的电路原理图;

20.图4是本实用新型可编程通道芯片的接口示意图;

21.图5是本实用新型原理示意图。

具体实施方式

22.为了使本实用新型的目的、技术方案及优点更加清楚明白,以下结合附图及实施例,对本实用新型进行进一步详细说明。应当理解,此处所描述的具体实施例仅仅用以解释本实用新型,并不用于限定本实用新型。

23.为更好解释清楚本实用新型,本实用新型首先对光伏发电系统的相关原理进行阐述。

24.请参考图1,图1是本实用新型结构连接的示意图;

25.本实用新型提供一种可调频磁共振应变仪,具体包括:

26.供电单元、主控单元、输入功率调节单元、发射线圈、接收线圈、应变传感器;

27.所述供电单元与主控单元、输入功率调节单元电性连接;

28.主控单元与输入功率调节单元电性连接;

29.输入功率调节单元与发射线圈电性连接;

30.发射线圈通过磁共振形式与接收线圈实现能量传递;

31.接收线圈与应变传感器电性连接。

32.所述输入功率调节单元包括:三极管振荡电路和电容组。

33.所述电容组包括多个电容c1-cn与一个电感l1,其中电感l1与电容c1-cn之间组成谐振电路。

34.请参考图2,图2是电容组的电路原理示意图;

35.作为一种实施例,本技术中,电容数量取8个,分别为c1-c8;其中c1-c8以并联状态连接,一端共同连接,另一端分别与控制端ch1-ch8连接;

36.另外c1-c8之间,串接一个电感l1,以此形成谐振电路;

37.电容c1的一端引出为lq2端,电感l1的一端引出为lq1端;lq1-lq2端与三极管振荡电路电性连接;

38.请参考图3,图3是三极管振荡电路的电路原理图;所述三极管振荡电路包括:电阻r1-r5、电感l2-l3、二极管d1-d4、三极管q1-q2;其中二极管d3的正极与二极管d2的负极电

性连接;二极管d2的负极接地;二极管d3的负极与电阻r1的一端、电阻r2的一端、电感l2的一端、电感l3的一端、电阻r3的一端电性连接;电阻r1的另一端与二极管d2的正极电性连接;电阻r2的另一端与二极管d4的正极、三极管q1的发射极、电阻r4的一端电性连接;电感l2的另一端与二极管d1的负极、三极管q1的基极电性连接;电感l3的另一端与二极管d1的正极、电阻r5的一端、三极管q2的基极电性连接;电阻r3的另一端与三极管q2的发射极电性连接;电阻r4的另一端、电阻r5的另一端、三极管q1的集电极、三极管q2的集电极均接地。

39.其中电阻r3的一端引出为lq2端、三极管q2的基极引出为lq1端;lq1-lq2对应与前文的电容组电性连接;

40.所述供电单元与所述三极管振荡电路电性连接。具体的说,三极管d3的两端接入供电单元;

41.所述主控单元通过多路可编程通道芯片与所述电容组电性连接。

42.请参考图4,图4是多路可编程通道芯片接口示意图;其中ch1-ch8与电容组的ch1-ch8对应连接;ic1-ic3端与主控芯片电性连接;通过三个io口,选择ch1-ch8的8个通道电容的接入情况,从而改变电容组的谐振频率;

43.请参考图5,图5是本实用新型原理图;

44.其中供电单元(图5中为供电电源)为三极管振荡电路和主控单元(图5中为mcu供电);三极管振荡电路的工作原理比较常见,这里不作过多交代;三极管振荡电路产生的信号,输入至电容组;其中电容组通过主控单元和多路可编程通道芯片控制其接入的电容数量,从而控制谐振频率;电容组最终输出的可调电磁能量通过感应线圈发送,最后直至应变传感器;

45.需要说明的是,图5中的感应线圈,即对应图1中的发射线圈、接收线圈、应变传感器,这里为简略形式表达。

46.需要说明的是,图5中可以进行拓展,比如主控单元可以反过来对供电单元进行功耗检测;比如主控单元可以添加led灯状态指示,当处于某一谐振频率时,led灯可以指示某一种对应颜色。这里仅作拓展交代,不做具体说明。

47.应理解,上述实施例中各步骤的序号的大小并不意味着执行顺序的先后,各过程的执行顺序应以其功能和内在逻辑确定,而不应对本技术实施例的实施过程构成任何限定。

48.本实用新型的有益效果是:降低磁谐振无线电能的传输能耗。

49.以上所述本实用新型的具体实施方式,并不构成对本实用新型保护范围的限定。任何根据本实用新型的技术构思所做出的各种其他相应的改变与变形,均应包含在本实用新型权利要求的保护范围内。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1