矿用无线通信中继方法与流程

1.本发明涉及一种用于矿用无线通信网络,具体地说是一种矿用无线通信网络中继方法,适用于井下架空乘人设备和安全监控系统。

背景技术:

2.矿井下是一个特殊的工作环境,在矿井下的无线信道不同于一般的地面无线通信信道,具有如下特点:

3.(1)井下空间窄小,无线电磁波在空间中传播,会遇到多次反射,使得信号经过多条路径到达接收端,从而存在频率选择性衰落。

4.(2)矿井纵横可达几十到上百公里且空间狭小、巷道倾斜、有拐弯和分支、巷道表面粗糙,且有机车等阻挡体,无线信号的传输衰耗大。

5.(3)井下空间有限、机电设备相对集中、功率大,因此电磁干扰严重,所以矿井无线通信系统工作频率选择上应考虑这些干扰源,应尽量选择高频或甚高频作为系统工作频率。

6.由于矿井下无线信道的特殊性,制约了矿井无线通信系统的发展。迄今为止,我国矿井下主要以有线通信方式为主。国内外矿井无线通信方式主要有漏泄通信、感应通信、透地通信、phs(小灵通)通信、3g(大灵通)通信系统等。其中透地通信系统存在着设备体积大、重量重、信道容量小、地面设备功率大、地面天线布置困难、单向通信(地面向井下)等问题,因此不宜用作煤矿井下无线通信系统;漏泄通信系统存在着带宽窄、抗灾变能力差、大量的串联中继导致可靠性差、不具备冗余功能等问题,因此不宜作煤矿井下无线通信系统;phs(小灵通)通信系统与3g(大灵通)通信系统存在着基站控制器和基站非本质安全型防爆、系统不具备冗余功能、抗灾变能力差、带宽窄、井下基站至地面最大通信距离不满足井下通信大于10公里的要求等问题。

7.现有无线通信技术中,lora采用了先进的线性扩频技术及超低灵敏度接收技术,其通讯距离远,功耗低,非常适合于需要一定规模的组网、对低功耗和远距离有强烈的要求、高安全性的应用领域,所以使用lora无线技术组建矿井通信网络,针对矿进信道的时变特性造成的节点失效和节点恢复加入的现象,需要中继算法具备快速搜索和全局寻优性能,所以使用有效的中继机制来保证信号的可靠传输。

技术实现要素:

8.本发明的目的是提供一种组网灵活且高效可靠的应用于矿井lora无线通信中继方法。

9.本发明提供的这种矿用无线通信中继方法,包括中继节点发现过程和中继概率算法,每个节点都包含中继表和中继请求表,该方法包括如下步骤:

10.步骤1,在组网前,初始化中继表及中继请求表;中继表所有域清零;中继请求表的反向中继概率和前向中继概率置为最大值,该表的其他域清零;

11.步骤2,中继请求,源节点与目的节点要建立网络时,源节点发起中继请求,生成rreq,以广播的形式向相邻中间节点发送rreq;所述rreq包括 rreq_id、中继概率、目的地址和源地址;所述rreq由源地址和rreq_id 共同标示其唯一性;

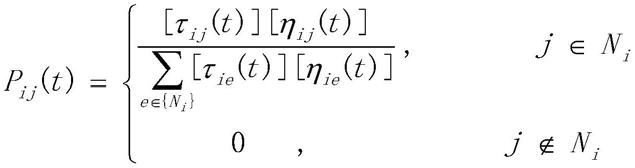

12.步骤3,中间节点具有中继功能,且接收并前向转发源节点地址不同的 rreq,同时根据所述中继概率算法计算从此rreq的源节点至当前节点的反向累加中继概率;并将反向中继地址存入其中继表中的下一跳地址域,将此rreq 中的rreq_id存入其中继请求表中的rreq_id域,将rreq中的源地址存入其中继请求表中的源地址域,将按照所述中继概率算法计算得到的中继概率存入该节点的中继请求表的前向中继概率域;所述中继概率算法按照如下公式实现:

[0013][0014][0015]

η

i,j

(t)=1/(trans_delay

i,j

(t)

×

packet_loss

i,j

(t))

[0016]

τ

i,j

(t+δt)=τ

i,j

(t)+δτ

ij

(t)

[0017][0018][0019]

式中,

[0020]

m,k,n,i,j∈n,表示源节点至目的节点的中间节点;

[0021]

r(i,j),表示i节点到j节点之间的链路;

[0022]

packet_loss

i,j

(t),表示数据包在i节点与j节点之间的一条链路上传输时的分组丢包率;

[0023]

trans_delay

ij

(t)),表示数据包在i节点与j节点之间的一条链路上传输时消耗的时延;

[0024]

表示数据包在i节点与j节点之间传输消耗的累积时延;数据包在中继节点n处的处理时延;

[0025]

τ

i,j

(t),表示t时刻节点i与节点j之间的概率影响素函数值;

[0026]

δτ

ij

(t),表示经过δt后,节点i与节点j之间的局部概率影响素函数值;

[0027]

η

i,j

(t),表示t时刻节点i与节点j之间的概率启发式影响素函数值;

[0028]

n,表示网络中总节点集合;

[0029]

{n

i

},表示当前t时刻所有能与节点i进行可靠通信的邻居节点的集合;

[0030]

q,表示调整局部影响素增量的常数;

[0031]

步骤4,中继响应,经过每个中间节点的转发,会有一个以上的rreq到达目的节点;目的节点接收到所有目的地址为该节点的rreq;对于源地址不同的 rreq,目的节点将此rreq存入其中继请求表,同时生成与此rreq相应的 rrep;对于具有相同的源地址和相同的rreq_id的rreq,目的节点比较此 rreq中的中继概率与其中继请求表中rreq条目里的前向中继概率,如果前者大于等于后者,则保存当前rreq条目,替换以前保存的rreq条目,并生成rrep;

[0032]

所述rrep包括中继概率、目的地址和源地址;

[0033]

步骤5,目的节点将生成的rrep通过中间节点向源节点转发;在此过程中计算反向中继概率;

[0034]

步骤6,中间节点接收与所述rreq有相同的中继发起方的地址和相同的 rreq_id的rrep;

[0035]

步骤7,中间节点比较此rrep中中继概率与该节点的中继请求表中的反向中继概率,如果前者大于等于后者,则将此rrep中的中继概率替换更新该中间节点的中继请求表中的反向中继概率域;并转发此rrep;

[0036]

步骤8,源节点收到此rrep,由此找到从该源节点至其要去的目的节点的最优中继。

[0037]

所述反向中继地址是当前节点至源节点方向的下一跳节点地址。所述rreq 中的目的地址是目的节点的地址,其源地址是源节点的地址。所述rrep中的目的地址是目的节点的地址,其源地址是源节点的地址。

[0038]

本发明是基于网格状网络架构的中继方法,设计实现了网格状网络中继技术中的中继概率算法。网络中的节点具有中继功能,解决星形网络架构中需要另外增加中继器的问题。在网格状网络拓扑结构以及各全功能网络节点的有力支持下,本发明中的各节点还具有自组网功能,随着环境的变换,节点可依据各节点间中继概率灵活的选择中继,保证了任何时间和环境下的路径均为最优。

附图说明

[0039]

图1是本发明的网格状网络拓扑结构图。

[0040]

图2是本发明的通信协议结构图。

[0041]

图3是本发明的具体实施时中继请求过程示意图。

[0042]

图4是本发明的具体实施时中继响应过程示意图。

具体实施方式

[0043]

如图1所示,本发明是采用mesh网的网络拓扑结构。网络中所有设备均是全功能设备,每个节点都可以做协调器,但只有一个节点可以成为协调器。网络中各节点之间可以对话,每个节点都可以成为相邻节点的中继。所以这种网络形式非常灵活,中继技术也相对复杂。在设备上电前,网络不存在,各节点中继表中的信息为空;当设备上电后,有中继需求的节点采用一种按需的中继算法来确定其到达目的节点的网络中继,并且各个节点将产生的中继信息保存在中继表中。此种网络可实现复杂功能,并且网络容量大,不需要额外的中继设备。

[0044]

如图2所示,lora通信协议,该协议包括:物理层,确保能够在恶劣的信道环境中通信;mac层,更好的适配较低的通信速率,提供灵活高效的组网管理和中继技术;以及组合了ipv6和udp的网络层。本发明是符合上述协议的用于矿用无线通信的中继方法。

[0045]

如图3和图4所示,本发明的中继发现过程包括中继请求(rreq)过程和中继响应(rrep)过程。如图3所示,有中继需求的节点作为源节点以广播的方式给相邻节点发出中继请求(rreq),每个中间节点均在其中继表中记录“下一跳地址”和“中继概率”。当请求信息通过一定的路径到达目的节点(协调器) 后,目的节点根据不同路径的各个中继概率中选择最优路径;其中,中继概率越小对应中继越优。目的节点收到由该源节点发出的中继请求后,生成中继响应(rrep),并通过最优路径回到源节点。由此找到从该源节点至其所要去的目的节点的一条最优中继。

[0046]

在本发明的中继发现过程中,用到如下帧格式。

[0047]

1.中继表结构

[0048]

表一:

[0049]

终点地址下一跳地址状态生存周期

[0050]

表中各个域的含义分别为:

[0051]

a)“终点地址”是有中继需求的源节点要去的目的地地址;

[0052]

b)“下一跳地址”是当前节点至终点方向的下一跳节点地址;

[0053]

c)“状态”是当前中继的状态,包括:有效,无效,中继发现等。

[0054]

d)“生存周期”是当前中继存在的时间。

[0055]

2.中继请求表结构

[0056]

表二:

[0057]

rreq id源地址反向中继地址前向中继概率反向中继概率有效时间

[0058]

表中各个域的含义分别为:

[0059]

a)“rreq id”是中继请求rreq的序号;

[0060]

b)“源地址”是rreq的源节点地址;

[0061]

c)“反向中继地址”是当前节点至发起方点方向的下一跳节点地址;

[0062]

d)“有效时间”是中继存在并有效的时间。

[0063]

在中继表中有四个域,终点地址对于表计是不变的,均为集中器地址;对于集中器而言,终点地址则是每次待抄的表计的地址。下一跳地址,由中继概率来确定,所以每次可能有不同的路径。中继请求表中记录了前向中继概率和反向中继概率,用于确定最优的路径。

[0064]

3.中继请求(rreq)

[0065]

表三:

[0066]

[0067]

表中各个域的含义如下:

[0068]

a)type:为“1”,表示此为中继请求rreq;

[0069]

b)rreq_id:中继请求rreq的序号,用于识别rreq,并且与发起地址共同标识rreq的唯一性;

[0070]

c)中继概率:从rreq发起点至rreq当前节点的反向累加中继概率值;

[0071]

d)终点地址:有中继需求的源节点要去的目的节点的地址;

[0072]

e)源地址:中继请求发起节点的地址。

[0073]

4.中继响应(rrep)

[0074]

表四:

[0075][0076]

表中各个域的含义如下:

[0077]

a)type:为“2”,表示此为中继响应rrep;

[0078]

b)rreq_id:中继请求rreq的序号,用于识别rreq,并且与发起地址共同标识rreq的唯一性;

[0079]

c)中继概率:从生成rrep的目的节点至转发rrep的当前节点的中继概率值;

[0080]

d)终点地址:有中继需求的源节点要去的目的节点的地址;

[0081]

e)源地址:中继请求发起节点的地址。

[0082]

中继请求和中继响应的帧格式域相同,但是域中的值不同。“type”域用于标识是中继请求rreq还是中继响应rrep,并且二者中的“中继概率”域中计算中继概率的对象不同。本发明在设备上电启动前,中继不存在,节点存储器中的上述中继信息均为空。设备上电后,根据节点之间的中继概率,选择最优路径作为中继,随着环境的变化,中继概率重新更新,并根据最新的中继概率选择更优路径。保证任何时间和环境路径均为最优。

[0083]

在中继发现过程中:在中继请求时,各个中间节点计算由源节点至当前节点的中继概率,并存储和转发此中继概率;在中继响应时,根据中继概率确定返回的中继通路。本发明的中继概率算法按照如下公式实现:

[0084][0085]

式中,τ

i,j

(t)为t时刻节点i与节点j之间的影响素函数值,其随时间变化的更新值由下式计算得到:

[0086]

τ

ij

(t+δt)=τ

ij

(t)+δτ

ij

(t)

ꢀꢀꢀ

(2)

[0087]

而

[0088][0089]

η

i,j

(t)为t时刻节点i与节点j之间的启发影响素函数值由下式计算得到:

[0090]

η

ij

(t)=1/(trans_delay

ij

(t)

×

packet_loss

ij

(t))

ꢀꢀꢀ

(4)

[0091]

packet_loss

i,j

(t)为数据包在节点i与节点j之间的一条链路上传输时的分组丢包率;trans_delay

ij

(t)),表示数据包在i节点与j节点之间的一条链路上传输时消耗的时延;

[0092]

本发明的中继概率是沿着当前路径的链路概率。式(1)-(4)中的参数含义及取值如表五所示。

[0093]

表五:中继概率参数表

[0094][0095]

本发明的中继概率算法,中继概率的计算值越大,表明此条中继越优。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1