一种外接耳廓

1.本技术涉及听力辅助技术领域,具体而言,涉及一种外接耳廓。

背景技术:

2.声音是人类最直接、最丰富、最高效的表达方式,但国内却有全球数量最多的听障人士,他们超过2700万人,相当于每50个人就有一个听障人士。听力障碍(dysaudia)是指听觉系统中的传音、感音以及对声音的综合分析的各级神经中枢发生器质性或功能性异常,而导致听力出现不同程度的减退。听力严重减退称之为聋,其表现为患者双耳均不能听到任何言语。而听力损失未达到此严重程度者,则称为听力减退(hearing loss)。

3.特别是对于老年人群体,听力减退非常普遍,听障发生率较高。对于听力减退程度不是特别严重的,通常表现为:患者依稀能够听见一些说话声,与人交谈需要特别大声;看电视需要放到特别大声,严重影响患者的正常生活与和谐的家庭关系、邻里关系等。

4.但绝大部分的听力减退的老年人,通常也自觉自身听力减退,但对于此种情况,他们通常都是采取不作为的方式,究其原因,主要为:其一,对于听力减退的情况认识有限,通常认为是常见现象,得过且过,不主动了解改善听力的方式;其二,目前助听器的价格普遍不低,且使用相对复杂,对于老年人群体来说,要去学习使用助听器,也是有一定难度的,且不太愿意花费较高成本去尝试佩戴助听器改善听力;其三,佩戴助听器比较明显,难免受到异样的眼光,也导致听力减退的老年人不愿意佩戴助听器。因此,如何以低成本的方式提供一种能够对听力减退人群的听力起到不错的改善效果的物品,提升患者的生活质量,是当前急需解决的一个问题。

技术实现要素:

5.本技术实施例的目的在于提供一种外接耳廓,以低成本的方式改善听力减退人群的听力,提升患者的生活质量。

6.为了实现上述目的,本技术的实施例通过如下方式实现:

7.第一方面,本技术实施例提供一种外接耳廓,包括:连接部,用于与用户的耳部连接并保持相对固定,其中,耳部为用户的外耳廓与头皮的交接部位,或者,为用户的外耳廓上的部分或全部;耳廓部,呈喇叭状,与所述连接部固定连接,在所述连接部与用户的耳部连接时,所述耳廓部与用户的外耳廓相接,且所述耳廓部的尺寸大于人体的外耳廓的尺寸。

8.在本技术实施例中,通过外接耳廓的连接部与用户的耳部(用户的外耳廓与头皮的交接部位或者外耳廓上的部分或全部)连接并保持相对固定,而外接耳廓上与连接部固定连接的喇叭状的耳廓部(尺寸大于人体的外耳廓的尺寸),在连接部与用户的耳部连接时,耳廓部与用户的外耳廓相接。那么,外接耳廓就可以通过喇叭状的耳廓部收集声波,传递至用户的耳道,由于喇叭状的耳廓部尺寸大于人体的外耳廓的尺寸,收集声波的范围更大,传递至用户耳道的声波更强,从而有利于提升用户听到的声音分贝,改善用户的听力。并且,此种方式通过纯机械结构的设计,使用简单,成本较低,可改善用户的听力,提升用户

的生活质量。

9.结合第一方面,在第一方面的第一种可能的实现方式中,在所述连接部与用户的耳部连接时,所述耳廓部以用户的耳道为中心。

10.在该实现方式中,在连接部与用户的耳部连接时,耳廓部以用户的耳道为中心,这样可以更有效地将收集的声波传导至用户的耳道,提升听力改善效果。

11.结合第一方面的第一种可能的实现方式,在第一方面的第二种可能的实现方式中,所述耳廓部的边缘具有沟回。

12.在该实现方式中,耳廓部的边缘具有沟回,可实现增压,更利于改善听力。

13.结合第一方面的第二种可能的实现方式,在第一方面的第三种可能的实现方式中,所述连接部包括头戴固定结构和耳部固定结构,所述头戴固定结构呈拱形,两端各接一个耳部固定结构;所述耳部固定结构包括中空的圈状架,所述耳廓部设置在所述圈状架上,且位于所述圈状架的外侧,所述圈状架的内侧附着有柔性垫,其中,所述圈状架的外侧为佩戴时远离用户的一侧,所述圈状架的内侧为佩戴时贴近用户的一侧;将拱形的所述头戴固定结构佩戴于用户的头部时,所述圈状架的内侧的柔性垫与用户的外耳廓接触并保持相对稳定,所述圈状架的中空部分连通用户的耳道与外界,所述耳廓部呈喇叭状位于用户的耳部。

14.在该实现方式中,连接部的头戴固定结构呈拱形,两端各接一个耳部固定结构,耳部固定结构包括中空的圈状架,耳廓部设置在圈状架上,且位于圈状架的外侧,圈状架的内侧附着有柔性垫,圈状架的外侧为佩戴时远离用户的一侧,圈状架的内侧为佩戴时贴近用户的一侧。将拱形的头戴固定结构佩戴于用户的头部时,圈状架的内侧的柔性垫与用户的外耳廓接触并保持相对稳定,圈状架的中空部分连通用户的耳道与外界,耳廓部呈喇叭状位于用户的耳部。这样可以将外接耳廓与耳套(例如保暖耳套)相结合,不仅便于用户佩戴,还能够保证佩戴的舒适性和稳定性,且能够将外接耳廓装饰化,减少引人注目的因素,给用户更佳的佩戴体验。

15.结合第一方面的第三种可能的实现方式,在第一方面的第四种可能的实现方式中,所述圈状架包括内圈架、外圈架和连接件,所述外圈架与所述头戴固定结构连接,其中,所述头戴固定结构与所述外圈架的连接处所在方向视为0点方向;所述内圈架与所述外圈架通过连接件连接并保持固定,其中,所述内圈架位于所述外圈架内部,且以内侧为基准时所述外圈架相较于所述内圈架呈边沿突出状,所述连接件的中线位于3点方向;所述柔性垫设置在内圈架内侧与外圈架的内侧的表面上,且在所述内圈架与所述外圈架之间的空隙处形成沟槽;所述耳廓部设置在所述外圈架上,连接范围位于6点方向至12点方向。

16.在该实现方式中,圈状架包括内圈架、外圈架和连接件,外圈架与头戴固定结构连接(头戴固定结构与外圈架的连接处所在方向视为0点方向);内圈架与外圈架通过连接件连接并保持固定,其中,内圈架位于外圈架内部,且以内侧为基准时外圈架相较于内圈架呈边沿突出状,连接件的中线位于3点方向;柔性垫设置在内圈架内侧与外圈架的内侧的表面上,且在内圈架与外圈架之间的空隙处形成沟槽;耳廓部设置在外圈架上,连接范围位于6点方向至12点方向。这样的方式,可以在外接耳廓佩戴于用户的耳部时,用户的外耳廓可置于内圈架与外圈架形成的“碗”状结构中,而用户外耳廓的边沿则可以通过内圈架与外圈架之间的空隙处的沟槽容纳,极大地提升用户佩戴时的舒适感,而柔性垫(例如填充绒毛的材

质)可以进一步形成缓冲,不仅可以提升佩戴的舒适度,防止对用户耳部的机械性压伤,还能够保暖,完美地将外接耳廓与保暖耳套融合,且克服了传统的保暖耳套影响用户正常听觉的缺陷。而连接件的中线位于3点方向,正好位于用户的耳部的前侧,不需要容纳用户的外耳廓。外接耳廓的耳廓部设置在外圈架上,连接范围位于6点方向至12点方向,呈喇叭状,可以非常有效地接收用户侧前方的声波,非常适应用户日常的交谈场景,看电视、听音乐等日常娱乐场景,能够有效提升用户的生活质量。

17.结合第一方面的第四种可能的实现方式,在第一方面的第五种可能的实现方式中,所述外圈架的侧表面上环设有滑槽,且滑槽在8点方向至10点方向上具有一段辅助槽,辅助槽内设有齿状结构,所述耳廓部的内端设有圈状结构,且所述圈状结构上设有卡齿,其中,所述圈状结构可嵌设于所述滑槽内,所述卡齿则嵌入所述辅助槽内。

18.在该实现方式中,外圈架的侧表面上环设有滑槽,且滑槽在8点方向至10点方向上具有一段辅助槽,辅助槽内设有齿状结构,耳廓部的内端设有圈状结构,且圈状结构上设有卡齿,其中,圈状结构可嵌设于滑槽内,卡齿则嵌入辅助槽内。这样可以通过微弹的卡齿与辅助槽内的齿状结构配合,满足耳廓部在一定程度上的方向调节,适应不同用户的日常生活习惯。

19.为使本技术的上述目的、特征和优点能更明显易懂,下文特举较佳实施例,并配合所附附图,作详细说明如下。

附图说明

20.为了更清楚地说明本技术实施例的技术方案,下面将对本技术实施例中所需要使用的附图作简单地介绍,应当理解,以下附图仅示出了本技术的某些实施例,因此不应被看作是对范围的限定,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他相关的附图。

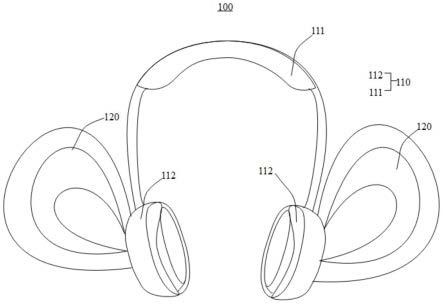

21.图1为本技术实施例提供的一种外接耳廓的结构示意图。

22.图2为本技术实施例提供的一种耳部固定结构与耳廓部配合的示意图。

23.图标:100-外接耳廓;110-连接部;111-头戴固定结构;112-耳部固定结构;1121-圈状架;1121a-外圈架;1121b-内圈架;1121c-连接件;1122-柔性垫;1123-滑槽;1124-辅助槽;120-耳廓部;121-圈状结构;1211-卡齿。

具体实施方式

24.下面将结合本技术实施例中的附图,对本技术实施例中的技术方案进行描述。

25.请参阅图1,图1为本技术实施例提供的一种外接耳廓100的结构示意图。

26.在本实施例中,外接耳廓100可以包括连接部110和耳廓部120。需要注意的是,本文中出现的耳廓部120,表示外接耳廓100的一个部件,需要与后文中用户的耳部、外耳廓等进行区分。

27.在本实施例中,连接部110用于与用户的耳部连接并保持相对固定,其中,耳部为用户的外耳廓与头皮的交接部位,或者,为用户的外耳廓上的部分或全部。

28.示例性的,连接部110可以是纯粹的连接部110件,例如,一个连接部110件负责与用户单侧的耳部连接,两侧的连接部110件互不连接,形式可以参考蓝牙耳机的挂耳;连接

部110也可以是与其他现有产品融合后的形式,例如,将连接部110与现有的头戴式耳套相结合,将连接部110与现有的眼镜框相结合等形式,此处不作限定。

29.示例性的,耳廓部120呈喇叭状(并非圆形的规则喇叭状,而是参照动物耳朵那样的喇叭状),与连接部110固定连接,在连接部110与用户的耳部连接时,耳廓部120与用户的外耳廓相接,且耳廓部120的尺寸大于人体的外耳廓的尺寸。此时,耳廓部120的通道与用户的耳道连通,从而可以将收集到的声波传递至用户的耳道。而耳廓部120的形态,可以设计为仿生形态,例如猫耳、狗耳、猪耳、牛耳、鹿耳等各种具有装饰效果的形态,以起到装饰作用。耳廓部120的尺寸可以相对灵活选取,但为了保证对听力的辅助效果,尺寸通常超过人体外耳廓正常尺寸的两倍。国人耳廓长度均值:男性,左为60.7毫米,右为59.3毫米;女性,左为58.9毫米,右为57.7毫米。国人耳廓宽度均值男女基本相同,左为31.0毫米,右为30.0毫米。

30.通过外接耳廓100的连接部110与用户的耳部(用户的外耳廓与头皮的交接部位或者外耳廓上的部分或全部)连接并保持相对固定,而外接耳廓100上与连接部110固定连接的喇叭状的耳廓部120(尺寸大于人体的外耳廓的尺寸),在连接部110与用户的耳部连接时,耳廓部120与用户的外耳廓相接。那么,外接耳廓100就可以通过喇叭状的耳廓部120收集声波,传递至用户的耳道,由于喇叭状的耳廓部120尺寸大于人体的外耳廓的尺寸,收集声波的范围更大,传递至用户耳道的声波更强,从而有利于提升用户听到的声音分贝,改善用户的听力。并且,此种方式通过纯机械结构的设计,使用简单,成本较低,可改善用户的听力,提升用户的生活质量。

31.在本实施例中,在连接部110与用户的耳部连接时,耳廓部120以用户的耳道为中心,呈放射状向外部延续(效果可参照猫咪竖起耳朵时的状态),这样可以更有效地将收集的声波传导至用户的耳道,提升听力改善效果。

32.在本实施例中,耳廓部120的边缘具有沟回,可实现增压,更利于改善听力。耳廓部120的内侧面上设有嵴回,便于声波导向耳廓部120的内部后进入用户的耳道,从而更加有利于提升听力辅助的效果。

33.另外,耳廓部120的整体形态设计,可以通过对动物耳朵倒模的方式得到,然后在耳廓部120的外侧面增加一层装饰层,例如法兰绒,提升美观性。而耳廓部120的材质,以轻质、柔性和一定的形态保持性为佳,可以通过材料选取来实现此功能,例如一定厚度(例如1.5~4mm)的橡胶,此处不作限定。

34.以下,将以连接部110与头戴式耳套融合的形式为例,对连接部110进行介绍,但不应视为对本技术的限定。

35.在本实施例中,连接部110包括头戴固定结构111和耳部固定结构112。

36.其中,头戴固定结构111呈拱形,两端各接一个耳部固定结构112。

37.请结合参阅图1和图2,图2为本技术实施例提供的一种耳部固定结构112与耳廓部120配合的示意图。针对每个耳部固定结构112,可以包括中空的圈状架1121。耳廓部120设置在圈状架1121上,且位于圈状架1121的外侧,圈状架1121的内侧则附着有柔性垫1122,其中,圈状架1121的外侧为佩戴时远离用户的一侧,圈状架1121的内侧为佩戴时贴近用户的一侧。

38.那么,将拱形的头戴固定结构111佩戴于用户的头部时,圈状架1121的内侧的柔性

垫1122与用户的外耳廓接触并保持相对稳定,圈状架1121的中空部分连通用户的耳道与外界,耳廓部120呈喇叭状位于用户的耳部。

39.这样可以将外接耳廓100与耳套(例如保暖耳套)相结合,不仅便于用户佩戴,还能够保证佩戴的舒适性和稳定性,且能够将外接耳廓100装饰化,减少引人注目的因素,给用户更佳的佩戴体验。

40.示例性的,圈状架1121可以包括内圈架1121b、外圈架1121a和连接件1121c。

41.外圈架1121a与头戴固定结构111连接,其中,头戴固定结构111与外圈架1121a的连接处所在方向视为0点方向(即外圈架1121a的顶部方向视为0点方向)。

42.内圈架1121b与外圈架1121a通过连接件1121c连接并保持固定,其中,内圈架1121b位于外圈架1121a内部,且以内侧为基准时外圈架1121a相较于内圈架1121b呈边沿突出状,连接件1121c的中线位于3点方向。即,以通俗的话来说,从圈状架1121的内侧来看,内圈架1121b与外圈架1121a之间可以构成一个“盘”状(或“碗”状)结构,内圈架1121b可视为盘底,外圈架1121a可视为盘沿。而连接件1121c可以是一个连接杆,也可以是多个连接杆,或者具有一定宽度(例如跨2点至4点方向)的连接部110件,此处不作限定。

43.而柔性垫1122设置在内圈架1121b内侧(即内圈架1121b面向用户的一侧)与外圈架1121a内侧(即外圈架1121a面向用户的一侧)的表面上,且在内圈架1121b与外圈架1121a之间的空隙处形成沟槽。耳廓部120设置在外圈架1121a上,连接范围位于6点方向至12点方向。

44.需要说明的是,内圈架1121b具有中心通道,因此,内圈架1121b与外圈架1121a之间,可以利用柔性垫1122进行全面覆盖(与耳廓部120连接的位置等无法覆盖的部分除外),从圈状架1121的外侧来看,内圈架1121b与外圈架1121a之间也是形成一个“盘”状(或“碗”状)结构。另外,在本实施例中,无论是从内侧还是外侧,内圈架1121b与外圈架1121a之间“盘”状(或“碗”状)结构,均是具有中心通道的,以便将声波传递至用户的耳道。

45.在外接耳廓100佩戴于用户的耳部时,用户的外耳廓可置于内圈架1121b与外圈架1121a形成的“盘”状(或“碗”状)结构中,而用户外耳廓的边沿则可以通过内圈架1121b与外圈架1121a之间的空隙处的沟槽容纳,极大地提升用户佩戴时的舒适感,而柔性垫1122(内部可以填充柔性物质如羽绒、棉花等)可以进一步形成缓冲,不仅可以提升佩戴的舒适度,防止对用户耳部的机械性压伤,还能够保暖,完美地将外接耳廓100与保暖耳套融合,且克服了传统的保暖耳套影响用户正常听觉的缺陷。而连接件1121c的中线位于3点方向,正好位于用户的耳部的前侧,不需要容纳用户的外耳廓。外接耳廓100的耳廓部120设置在外圈架1121a上,连接范围位于6点方向至12点方向,呈喇叭状,可以非常有效地接收用户侧前方的声波,非常适应用户日常的交谈场景,看电视、听音乐等日常娱乐场景,能够有效提升用户的生活质量。

46.在本实施例中,外圈架1121a的侧表面上环设有滑槽1123,且滑槽1123在8点方向至10点方向上具有一段辅助槽1124,辅助槽1124内设有齿状结构,耳廓部120的内端设有圈状结构121,且圈状结构121上设有卡齿1211,其中,圈状结构121可嵌设于滑槽1123内,卡齿1211则嵌入辅助槽1124内。这样可以通过微弹的卡齿1211与辅助槽1124内的齿状结构配合,满足耳廓部120在一定程度上的方向调节,适应不同用户的日常生活习惯。本实施例中的卡齿1211,可以是微弹的材质,例如塑胶,以便在用户扭转力的作用下可以改变卡齿1211

嵌入齿状结构的位置,实现对耳廓部120的方向调节。

47.需要说明的是,本实施例中对连接部110与耳套融合的方式设计的外接耳廓100进行了详细的介绍,但外接耳廓100可以有更广泛的应用,例如与眼镜(主要是眼镜框架)的融合,或者,与帽子的融合等多种多样的设计方式,因此,这些不应视为对本技术的限定。

48.综上所述,本技术实施例提供一种外接耳廓100,通过外接耳廓100的连接部110与用户的耳部(用户的外耳廓与头皮的交接部位或者外耳廓上的部分或全部)连接并保持相对固定,而外接耳廓100上与连接部110固定连接的喇叭状的耳廓部120(尺寸大于人体的外耳廓的尺寸),在连接部110与用户的耳部连接时,耳廓部120与用户的外耳廓相接。那么,外接耳廓100就可以通过喇叭状的耳廓部120收集声波,传递至用户的耳道,由于喇叭状的耳廓部120尺寸大于人体的外耳廓的尺寸,收集声波的范围更大,传递至用户耳道的声波更强,从而有利于提升用户听到的声音分贝,改善用户的听力。并且,此种方式通过纯机械结构的设计,使用简单,成本较低,可改善用户的听力,提升用户的生活质量。

49.在本文中,诸如第一和第二等之类的关系术语仅仅用来将一个实体或者操作与另一个实体或操作区分开来,而不一定要求或者暗示这些实体或操作之间存在任何这种实际的关系或者顺序。

50.以上所述仅为本技术的实施例而已,并不用于限制本技术的保护范围,对于本领域的技术人员来说,本技术可以有各种更改和变化。凡在本技术的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本技术的保护范围之内。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1