一种石墨烯复合散热膜的制作方法

1.实用新型属于散热技术,具体涉及一种石墨烯复合散热膜。

背景技术:

2.随着电子设备工艺几何尺寸日益缩小,电子器件也越来越朝着微型化、集成化以及高频化的方向进行发展。电路复杂度、电子设备热流密度日趋增加,过高的温升必将严重影响电子产品工作可靠性。由高温导致的电子器件热失效问题在整个电子设备问题中所占比例越来越大,严重影响电子设备的正常使用。散热的好坏将直接影响到电子设备工作的稳定性,因此散热材料和器件是电子设备中不可缺少的。

3.石墨烯是一种新兴的战略性材料,它的韧性非常好,断裂强度达到125gpa,是目前已知最薄但却是强度最高(杨氏模量1100gpa)的一种材料,从化学键的键能分析其硬度比金刚石还高,它的导电性能是金属铜的100倍,在室温下的电子迁移率可达2

×

10

5 cm2/(v

•

s)。理想的单层石墨烯的比表面积高达2630 m2/g,也是目前已知的导热性能最好的一种材料。

技术实现要素:

4.本实用新型的目的在于提供一种石墨烯复合散热膜,具有高导热、低热阻、低成本、厚度可控、柔韧性好和热稳定性优异等优点,广泛应用于消费电子、通讯、新能源汽车和大功率led等领域。

5.为实现上述目的,本实用新型采用如下技术方案:

6.一种石墨烯复合散热膜,包括n层石墨烯膜以及m层蠕虫石墨膜;每层蠕虫石墨膜位于两层石墨烯膜之间;n为2~5,m小于n;石墨烯膜的贴合面设有埋孔结构;所述埋孔内设有蠕虫石墨;所述埋孔的深度为3~8μm、直径为0.2~0.3cm。

7.本实用新型公开了基于上述石墨烯复合散热膜的散热结构,其由支撑架以及石墨烯复合散热膜组成。

8.本实用新型的技术方案是,两层石墨烯膜之间设有蠕虫石墨膜填充层,在该两层石墨烯膜的贴合面设置埋孔结构,再与蠕虫石墨膜复合形成一个整体。本实用新型解决了现有石墨烯散热膜成本高的问题,同时得到的复合散热膜导热性能优异,尤其是力学性能好,更主要的,本实用新型没有采用现有胶结构,克服了现有技术认为需要利用导热粘接剂组成石墨烯复合散热膜的技术偏见,出乎意料的,通过结构设计,得到的低成本散热膜力学性能优异,散热能力强。

9.本实用新型中,n优选为2,m为1,在两层石墨烯膜之间设有一层蠕虫石墨膜;或者n优选为3,m为2,在三层石墨烯膜之间设有两层蠕虫石墨膜,每层蠕虫石墨膜位于两层石墨烯膜之间。石墨烯膜性能优异,但是高成本使其应用受限,本实用新型设计复合膜结构,再大幅降低导热膜成本的同时,保持优异的导热能力与力学性能。

10.本实用新型中,石墨烯膜的厚度为25~35μm,优选30μm,是指单层石墨烯膜的厚度;

蠕虫石墨膜的厚度为25~35μm,优选30μm,是指单层蠕虫石墨膜的厚度。单层结构的厚度与复合膜产品的力学性能、散热性能有关,合理的结构设计可以将形状、性质有差异的蠕虫石墨与石墨烯有效接触,形成强界面效应,从而得到力学性能优异、散热能力强的低成本散热膜。

11.本实用新型中,埋孔优选为圆台型且面积大的表面位于石墨烯膜的贴合面;埋孔为常规名词,本实用新型的埋孔指孔的一个表面位于石墨烯膜的贴合面,另一个表面位于石墨烯膜的内部,该孔不穿透石墨烯膜,对于圆台型结构,面积大的表面位于石墨烯膜的贴合面,面积小的表面位于石墨烯膜内部,形成多点接触。

12.本实用新型中,石墨烯膜的贴合面是指石墨烯膜中,与蠕虫石墨接触的一面;在贴合面开一定尺寸的埋孔,明显提高复合膜的性能,为本实用新型首次公开的结构特征;优选的,所有埋孔的表面积和为石墨烯膜贴合面面积的10%~15%,该表面积为位于石墨烯膜贴合面的表面的面积。现有技术在设计石墨烯复合膜时,都是采用导热胶作为粘结层,从而提高复合膜的力学性能,本实用新型没有采用现有常规技术,提出了一种新的技术思路,在压力作用下,石墨的空隙被填充,石墨烯膜的表面与蠕虫石墨形成界面接触,石墨颗粒间也产生新的接触点,并形成连续的整体结构,物料的密实化以填充方式为主,石墨颗粒间以及石墨颗粒与石墨烯之间结合力强。

13.本实用新型中,支撑架设有凹槽,石墨烯复合散热膜穿入凹槽内,具体的,支撑架为两根分别带有凹槽的杆。将石墨烯复合散热膜两边分别插入两根杆的凹槽内,形成两根杆位于两端、中间为石墨烯复合散热膜的散热结构。在应用时,中间的石墨烯复合散热膜与需散热表面接触、两端的杆用于安装、固定;尤其是,本发明的石墨烯复合散热膜具有良好的柔性,可应用与带有曲度的散热表面。

14.本实用新型与现有技术相比较,其显著优点在于:

①

与常规复合膜之间通过聚合物胶黏剂进行贴合比较,本实用新型的结构不仅有效增强了复合膜之间结合力而且降低了界面热阻,提高了复合膜的整体导热性能;

②

填充层易得且价格低廉,极大地降低了复合膜的成本;

③

该制备过程操作方便,简易可行。

附图说明

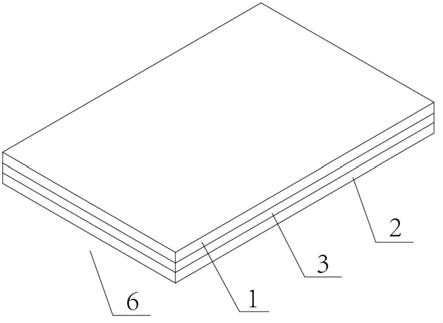

15.图1为本实用新型石墨烯复合散热膜的结构图;

16.图2为本实用新型石墨烯膜结构示意图,贴合面朝上;

17.图3为本实用新型石墨烯膜结构示意图,贴合面朝下;

18.图4为圆台型埋孔结构示意图;

19.图5为散热结构的结构示意图;

20.图6为支撑架的结构示意图;

21.其中,石墨烯膜1、石墨烯膜2、蠕虫石墨膜3、埋孔结构4、带有凹槽的杆5、凹槽51、石墨烯复合散热膜6、带有凹槽的杆7。

具体实施方式

22.本实用新型的石墨烯复合散热膜由石墨烯膜以及蠕虫石墨组成,无需其他物质,尤其石墨烯复合散热膜不含胶结构;蠕虫石墨位于石墨烯膜贴合面表面的部分形成蠕虫石

墨膜,位于石墨烯膜埋孔内的蠕虫石墨形成密实蠕虫石墨聚集体,蠕虫石墨膜、蠕虫石墨聚集体为一体结构;其中石墨烯膜、蠕虫石墨为常规产品,比如蠕虫石墨含碳量在99~99.9%,目数在50~300目之间,膨胀倍数在50~400倍,其片材导热系数较石墨烯膜低。

23.实施例一

24.参见图1

‑

图4:

25.一种石墨烯复合散热膜,由2层石墨烯膜1、2以及1层蠕虫石墨膜3组成;蠕虫石墨膜位于两层石墨烯膜之间;石墨烯膜的贴合面设有埋孔结构4,埋孔为圆台型且面积大的表面位于石墨烯膜的贴合面,即与蠕虫石墨膜接触的面,埋孔内填充蠕虫石墨,埋孔的深度为5μm、直径(圆台型埋孔面积大的表面的直径,以下一样)为0.25cm,以圆台型埋孔面积大的表面的面积为埋孔的表面积,所有埋孔的表面积和为石墨烯膜贴合面面积的12%;石墨烯膜的厚度为30μm;蠕虫石墨膜的厚度为30μm,从而石墨烯复合散热膜的厚度为90μm。

26.实施例二

27.一种石墨烯复合散热膜,由2层石墨烯膜以及1层蠕虫石墨膜组成;蠕虫石墨膜位于两层石墨烯膜之间;石墨烯膜的贴合面设有埋孔结构,埋孔为圆台型且面积大的表面位于石墨烯膜的贴合面,即与蠕虫石墨膜接触的面,埋孔内设有蠕虫石墨,埋孔的深度为8μm、直径为0.2cm,以圆台型埋孔面积大的表面的面积为埋孔的表面积,所有埋孔的表面积和为石墨烯膜贴合面面积的15%;石墨烯膜的厚度为30μm;蠕虫石墨膜的厚度为30μm,从而石墨烯复合散热膜的厚度为90μm。

28.实施例三

29.一种石墨烯复合散热膜6,由2层石墨烯膜以及1层蠕虫石墨膜组成;蠕虫石墨膜位于两层石墨烯膜之间;石墨烯膜的贴合面设有埋孔结构,埋孔为圆柱型,埋孔内设有蠕虫石墨,埋孔的深度为5μm、直径为0.25cm,所有埋孔的表面积和为石墨烯膜贴合面面积的12%。石墨烯膜的厚度为30μm;蠕虫石墨膜的厚度为30μm,从而石墨烯复合散热膜的厚度为90μm。

30.实施例四

31.一种石墨烯复合散热膜,由2层石墨烯膜以及1层蠕虫石墨膜组成;蠕虫石墨膜位于两层石墨烯膜之间;石墨烯膜的贴合面设有埋孔结构,埋孔为圆台型且面积大的表面位于石墨烯膜的贴合面,即与蠕虫石墨膜接触的面,埋孔内设有蠕虫石墨,埋孔的深度为15μm、直径为0.25cm,以圆台型埋孔面积大的表面的面积为埋孔的表面积,所有埋孔的表面积和为石墨烯膜贴合面面积的12%。石墨烯膜的厚度为30μm;蠕虫石墨膜的厚度为30μm,从而石墨烯复合散热膜的厚度为90μm。

32.实施例五

33.一种石墨烯复合散热膜,由2层石墨烯膜以及1层蠕虫石墨膜组成;蠕虫石墨膜位于两层石墨烯膜之间;石墨烯膜的贴合面设有埋孔结构,埋孔为圆台型且面积大的表面位于石墨烯膜的贴合面,即与蠕虫石墨膜接触的面,埋孔内设有蠕虫石墨,埋孔的深度为5μm、直径为0.25cm,以圆台型埋孔面积大的表面的面积为埋孔的表面积,所有埋孔的表面积和为石墨烯膜贴合面面积的20%。石墨烯膜的厚度为30μm;蠕虫石墨膜的厚度为30μm,从而石墨烯复合散热膜的厚度为90μm。

34.石墨烯膜为市售或者根据现有常规方法制备,实施例以及对比例涉及的石墨烯膜、蠕虫石墨一样,涉及的形状为常规几何形状;上述实施例的制备方法简易,比如:

35.将石墨烯膜单面均匀打孔,将一片石墨烯膜放在压机上,孔朝上,再放置蠕虫石墨粉,蠕虫石墨粉位于孔内以及石墨烯膜表面,最后盖上另一片石墨烯膜,孔朝下,然后在500mpa压力下常温压15分钟,卸压,得到石墨烯复合散热膜,蠕虫石墨位于石墨烯膜之间以及孔内,切割看,孔内蠕虫石墨为密实聚集体。

36.将三片石墨烯膜(未开孔)层叠放在压机上,然后在500mpa压力下常温压15分钟,卸压,得到石墨烯散热膜,厚度90μm,作为对照。

37.对比例一

38.一种胶粘石墨烯复合散热膜,由2层石墨烯膜以及1层蠕虫石墨膜组成;蠕虫石墨膜位于两层石墨烯膜之间;石墨烯膜的贴合面没有埋孔结构,蠕虫石墨膜与两层石墨烯膜之间分别设有导热胶层(se4486,根据说明书使用)。石墨烯膜的厚度为30μm;蠕虫石墨膜(蠕虫石墨膜在500mpa压力下常温压15分钟得到)的厚度为30μm。

39.对比例二

40.一种无孔石墨烯复合散热膜,将一片没有孔的石墨烯膜放在压机上,再放置蠕虫石墨粉,最后盖上另一片没有孔的石墨烯膜,然后在500mpa压力下常温压15分钟,卸压,得到无孔石墨烯复合散热膜,石墨烯膜的厚度为30μm;蠕虫石墨膜的厚度为30μm。

41.对比例三

42.一种通孔石墨烯复合散热膜,将石墨烯膜均匀打通孔(圆柱型、直径0.25cm,贯穿石墨烯膜),将一片石墨烯膜放在压机上,再放置蠕虫石墨粉,最后盖上另一片石墨烯膜,然后在500mpa压力下常温压15分钟,卸压,得到通孔石墨烯复合散热膜,石墨烯膜的厚度为30μm;蠕虫石墨膜的厚度为30μm。

43.实施例六

44.散热结构,由支撑架以及石墨烯复合散热膜6组成;支撑架为两根分别带有凹槽的杆5、7,石墨烯复合散热膜穿入凹槽51内,凹槽的结构尺寸没有限制,能够固定住石墨烯复合散热膜即可;石墨烯复合散热膜为实施例的石墨烯复合散热膜。

45.拉伸强度根据astm

‑

d882进行;导热系数的测试标准为astm d5470;本发明具体制备操作方法以及测试方法为常规方法,结果见下表:

[0046][0047]

本发明通过结构设计,在降低复合散热膜成本的同时保持好的导热性能,且力学性能好,以实施例一为例,其复合膜的制备成本较对照降低30%。实际应用时,可以将实施例的石墨烯复合散热膜复合在需要散热的表面,达到高效散热效果,也可以将上述散热结构的石墨烯复合散热膜与需散热表面接触、支撑架常规固定在现有设备上,形成稳定结构。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1