一种基于微观啄木鸟喙的仿生蜂窝板和3D打印机

一种基于微观啄木鸟喙的仿生蜂窝板和3d打印机

技术领域

1.本实用新型涉及防护材料技术领域,特别是涉及一种基于微观啄木鸟喙的仿生蜂窝板;还涉及一种用于3d打印该基于微观啄木鸟喙的仿生蜂窝板的3d打印机。

背景技术:

2.目前,夹层板结构由于具有轻质、比强度和比刚度高等优良特性和出色的吸能效果,在航空、汽车、轨道交通、船舶等领域得到较为广泛的应用。夹层板结构一般两个外层夹板和内部夹芯层组成,但是现有的夹层板结构整体的吸能效果和抗撞能力差。

技术实现要素:

3.本实用新型的目的是克服了现有技术的问题,提供了一种具有高效吸能效果、抗撞性能较好的基于微观啄木鸟喙的仿生蜂窝板;还提供一种用于3d打印该基于微观啄木鸟喙的仿生蜂窝板的3d打印机。

4.为了达到上述目的,本实用新型采用以下方案:

5.一种基于微观啄木鸟喙的仿生蜂窝板,包括上面板、下面板和仿生蜂窝间芯层;所述仿生蜂窝间芯层位于所述上面板和下面板之间;所述仿生蜂窝间芯层为基于微观啄木鸟喙的仿生蜂窝间芯层;所述基于微观啄木鸟喙的仿生蜂窝间芯层由多个蜂窝孔胞元柱结构排列组合形成;所述蜂窝孔胞元柱结构由6面波浪型蜂窝孔壁墙围合形成。

6.进一步地,所述蜂窝孔胞元柱结构为正六边形蜂窝孔胞元柱结构;所述波浪型蜂窝孔壁墙的长度为8

‑

10mm;所述波浪型蜂窝孔壁墙的壁厚为0.1

‑

0.2mm;所述波浪型蜂窝孔壁墙的壁墙波浪的振幅为0.75mm,波数为3

‑

5个。

7.所述蜂窝孔胞元柱结构为正六边形蜂窝孔胞元柱结构;所述波浪型蜂窝孔壁墙的长度为9mm;所述波浪型蜂窝孔壁墙的壁厚为0.1mm;所述波浪型蜂窝孔壁墙的壁墙波浪的振幅为0.75mm,波数为3个。

8.进一步地,所述上面板与所述下面板相平行;所述上面板与所述下面板之间的距离为l;所述距离l为10

‑

15cm。

9.进一步地,所述距离l为15cm。

10.进一步地,所述上面板和所述下面板的规格相同,所述上面板的规格为54mm*54mm。

11.进一步地,所述上面板、下面板和仿生蜂窝间芯层均采用金属3d 打印成型。

12.进一步地,所述金属为铝合金。

13.进一步地,所述仿生蜂窝间芯层通过环氧树脂胶粘合在所述上面板和下面板之间。

14.本实用新型还提供一种3d打印机,用于3d打印如上述所述的基于微观啄木鸟喙的仿生蜂窝板,所述3d打印机包括控制组件、机械组件、3d打印喷头和耗材。

15.与现有的技术相比,本实用新型具有如下优点:

16.本实用新型将仿生蜂窝间芯层设置在上面板和下面板之间,采用基于微观啄木鸟喙作为仿生模本,模仿啄木鸟喙的微观结构,设计高效的吸能结构,并与传统正六边形蜂窝芯进行结合,设计制造仿生蜂窝间芯层;该仿生蜂窝间芯层由个蜂窝孔胞元柱结构排列组合形成,再通过6面波浪型蜂窝孔壁墙围合形成蜂窝孔胞元柱结构,进而极大提高仿生蜂窝间芯层的吸能能力,提高仿生蜂窝间芯层的抗撞性能,从而得到一种具有高效吸能效果、抗撞性能较好的基于微观啄木鸟喙的仿生蜂窝板;该基于微观啄木鸟喙的仿生蜂窝板结构设计合理,制备方法简单,是一种良好的防护材料,适用于市场推广。

附图说明

17.下面结合附图和具体实施方式对本技术作进一步详细的说明。

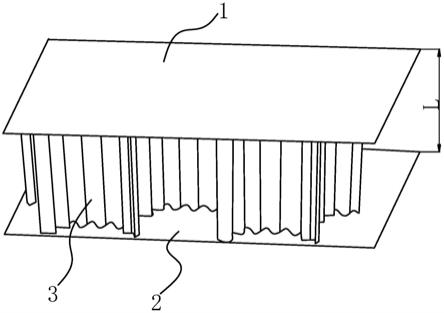

18.图1是本实用新型的基于微观啄木鸟喙的仿生蜂窝板的立体结构示意图。

19.图2是本实用新型的仿生蜂窝间芯层的立体结构示意图。

20.图3是本实用新型的3d打印机打印仿生蜂窝间芯层的结构示意图。

21.图4是本实用新型的基于微观啄木鸟喙的仿生蜂窝板静态压缩试验时的结构示意图。

22.图5是本实用新型的基于微观啄木鸟喙的仿生蜂窝板的载荷

‑

应变曲线图。

23.图中包括:

24.上面板1、下面板2、仿生蜂窝间芯层3、蜂窝孔胞元柱结构31、波浪型蜂窝孔壁墙311、3d打印喷头、压头5、承台6。

具体实施方式

25.下面结合附图和实施例,对本实用新型的具体实施方式作进一步详细描述。以下实施例用于说明本实用新型,但不用来限制本实用新型的范围。

26.如图1至图5所示,一种基于微观啄木鸟喙的仿生蜂窝板,包括上面板1、下面板2和仿生蜂窝间芯层3;所述仿生蜂窝间芯层3位于所述上面板1和下面板2之间;所述仿生蜂窝间芯层3为基于微观啄木鸟喙的仿生蜂窝间芯层3;所述基于微观啄木鸟喙的仿生蜂窝间芯层 3由多个蜂窝孔胞元柱结构31排列组合形成;所述蜂窝孔胞元柱结构 31由6面波浪型蜂窝孔壁墙311围合形成。

27.采用tem成像技术对啄木鸟喙的横截面进行了深入的探究。研究发现,啄木鸟之所以能够在高速反复撞击树干中保持完好的原因在于其特殊的吸能结构。啄木鸟的喙中存在大量紧密堆积成蜂窝状结构的角蛋白颗粒,且该蜂窝状壁墙为波浪状结构,波浪结构可以改善鸟喙的吸能性能和损伤容限。因此,该基于微观啄木鸟喙的仿生蜂窝板将仿生蜂窝间芯层3设置在上面板1和下面板2之间,采用基于微观啄木鸟喙作为仿生模本,模仿啄木鸟喙的微观结构,设计高效的吸能结构,并与传统正六边形蜂窝芯进行结合,设计制造仿生蜂窝间芯层3;该仿生蜂窝间芯层3由多个蜂窝孔胞元柱结构31排列组合形成,再通过6面波浪型蜂窝孔壁墙311围合形成蜂窝孔胞元柱结构31,进而极大提高仿生蜂窝间芯层3的吸能能力,提高仿生蜂窝间芯层3的抗撞性能,从而得到一种具有高效吸能效果、抗撞性能较好的基于微观啄木鸟喙的仿生蜂窝板;该基于微观啄木鸟喙的仿生蜂窝板结构设计合理,制备方法简单,是一种良好的防护材料,适用于市场推广。

28.在本具体实施方式中,所述蜂窝孔胞元柱结构31为正六边形蜂窝孔胞元柱结构31;所述波浪型蜂窝孔壁墙311的长度为8

‑

10mm;所述波浪型蜂窝孔壁墙311的壁厚为0.1

‑

0.2mm;所述波浪型蜂窝孔壁墙 311的壁墙波浪的振幅为0.75mm,波数为3

‑

5个。优选的,所述蜂窝孔胞元柱结构31为正六边形蜂窝孔胞元柱结构31;所述波浪型蜂窝孔壁墙311的长度为9mm;所述波浪型蜂窝孔壁墙311的壁厚为0.1mm;所述波浪型蜂窝孔壁墙311的壁墙波浪的振幅为0.75mm,波数为3个。合理设计波浪型蜂窝孔壁墙311的长度、壁厚、壁墙波浪的振幅以及波数,使形成的蜂窝孔胞元柱结构31具有良好的吸能能力和抗撞性能。

29.其中,所述上面板1与所述下面板2相平行;所述上面板1与所述下面板2之间的距离为l;所述距离l为10

‑

15cm。优选的,所述距离l为15cm。所述上面板1和所述下面板2的规格相同,所述上面板 1的规格为54mm*54mm。同理,下面板2的规格也为54mm*54mm。上面板1和下面板2的厚度均为0.1mm。

30.在本具体实施方式中,本实用新型还提供一种3d打印机,用于3d 打印如上述所述的基于微观啄木鸟喙的仿生蜂窝板,所述3d打印机包括控制组件、机械组件、3d打印喷头4和耗材。所述上面板1、下面板2和仿生蜂窝间芯层3均通过该3d打印机进行金属3d打印成型。如金属3d打印仿生蜂窝间芯层3,使用solidworks软件建立仿生蜂窝间芯层3模型,将模型转换成3d打印机可识别的.stl文件,随后3d 打印机根据.stl文件中模型的尺寸和参数进行打印。如图3所示,采用熔融沉积成型3d打印技术制作仿生蜂窝间芯层3,热熔性材料随3d 打印喷头4根据指定轨迹与前一层材料粘结固化,层层堆叠后形成完整的仿生蜂窝间芯层3。同理,上面板1和下面板2同样采用这样的方法3d打印形成。将上面板1、下面板2与仿生蜂窝间芯层3的表面打磨清洗,去除表面氧化膜、油污等杂质,随后用丙酮再次清理表面。将ab胶按1:1配置环氧树脂胶,利用环氧树脂胶将仿生蜂窝间芯层3 与上面板1、下面板2的接触面充分粘结,等待24h后完全固化,得到该基于微观啄木鸟喙的仿生蜂窝板。

31.优选的,对上面板1、下面板2和仿生蜂窝间芯层33d打印的金属为铝合金。该铝合金具体为aa6060铝合金,铝合金密度是2700kg/m^3,杨氏模量68.21gpa,泊松比0.3,屈服应力70.28mpa。

32.采用微机控制电子万能试验机对该基于微观啄木鸟喙的仿生蜂窝板作为试件进行静态压缩试验,如图4所示。将试件放置于承台6,压头5以5mm/min的速度向下运动压缩试件,试验机的压头5中有载荷与应变的数据传输入电脑中,并在连接机器的显示屏中显示。图5是基于微观啄木鸟喙的仿生蜂窝板的试件1、试件2的载荷

‑

应变曲线图。从图5和试验可知,开始时试件处于弹性变形阶段;随着荷载的不断增加,该基于微观啄木鸟喙的仿生蜂窝板上下两端均产生屈曲,继而自上而下发生叠缩变形,变形模式为对称轴叠缩变形,蜂窝孔胞元柱结构31出现弯曲和塌陷,试件从弹性阶段进入屈服阶段,发生迭代变形并吸收大量能量;蜂窝孔胞元柱结构31随着持续加载进一步塌陷,最终丧失能量吸收能力。因此,该基于微观啄木鸟喙的仿生蜂窝板具有高效吸能效果、抗撞性能较好。

33.综上,本实用新型实施例提供一种基于微观啄木鸟喙的仿生蜂窝板,其中,该基于微观啄木鸟喙的仿生蜂窝板将仿生蜂窝间芯层3设置在上面板1和下面板2之间,采用基于微观啄木鸟喙作为仿生模本,模仿啄木鸟喙的微观结构,设计高效的吸能结构,并与传统正六边形蜂窝芯进行结合,设计制造仿生蜂窝间芯层3;该仿生蜂窝间芯层3 由多个蜂窝孔胞元柱结构31排列组合形成,再通过6面波浪型蜂窝孔壁墙311围合形成蜂窝孔胞元柱结构

31,进而极大提高仿生蜂窝间芯层3的吸能能力,提高仿生蜂窝间芯层3的抗撞性能,从而得到一种具有高效吸能效果、抗撞性能较好的基于微观啄木鸟喙的仿生蜂窝板;该基于微观啄木鸟喙的仿生蜂窝板结构设计合理,制备方法简单,是一种良好的防护材料,适用于市场推广。

34.以上所述仅是本技术的优选实施方式,应当指出,对于本技术领域的普通技术人员来说,在不脱离本技术技术原理的前提下,还可以做出若干改进和替换,这些改进和替换也应视为本技术的保护范围。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1