一种高效防控渔业水体污染的蚌类养殖装置的制作方法

1.本实用新型涉及一种高效防控渔业水体污染(包括营养盐和重金属)的蚌类养殖装置,属于水环境保护和生态修复技术领域。

背景技术:

2.渔业水域生态环境是发展“绿色渔业”的重要物质基础。然而,目前我国淡水渔业水域富营养化问题突出,重金属污染形势严峻。《2017中国生态环境状况公报》指出江河重要渔业水域总氮(tn)、总磷(tp)、高锰酸盐指数(cod

mn

)和铜(cu)的超标率分别高达96.0%、39.1%、42.0%和13.7%;湖泊和水库重要渔业水域tn、tp、cod

mn

和cu的超标率分别高达91.2%、85.4%、65.2%和8.1%;水产种质资源保护区(内陆)tn、tp、cod

mn

和cu的超标率分别为99.1%、1.8%、6.1%和2.4%。因此,迫切需要对我国淡水渔业水体污染进行有效防控。

3.蚌类(如背角无齿蚌)作为“不投饵滤食性”代表性水产生物之一,具有强大的不间断滤水功能,以水环境中的藻类、细菌、浮游动物、有机残渣及底泥为食,在生态系统的物质循环和能量流动中发挥重要作用,被誉为“水生态系统工程师”。利用蚌类开展水质净化的研究和应用近年来备受关注,已成为水环境保护和生态修复领域的热点。然而,目前该领域对蚌类的养殖方式主要分为“底播”和“吊养于某一固定水层”两种方式,存在净化效果不佳的“瓶颈”难题。因此,急需创新性的开发出立体式、可调节、便携式的蚌类养殖装置,以高效的防控渔业水体污染。这也非常符合“生态大保护”以及由国务院批准的《关于加快推进水产养殖业绿色发展的若干意见》中指出的“生态优先”的战略要求。

技术实现要素:

4.本实用新型的目的在于提供一种高效防控渔业水体污染的蚌类养殖装置,该养殖装置既便携,又能够根据水体实际情况调节高度和宽度,且在保障蚌类高成活率(净水期间蚌类成活率可达到100%)的情况下做到了对水体立体式净化,大幅提高水质净化效果。

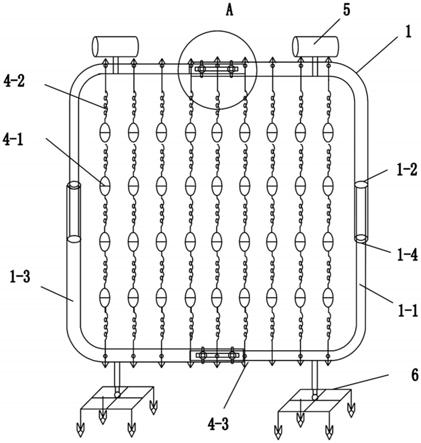

5.按照本实用新型提供的技术方案,所述一种高效防控渔业水体污染的蚌类养殖装置,包括第一pp管、第二pp管及蚌笼,所述第一pp管及第二pp管组成矩形的框架,在框架上通过橡皮筋连接设有若干个蚌笼,所述第一pp管的一端设有膨胀口,第一pp管的另一端焊接设置有不锈钢材料的螺母,所述第二pp管的一端设有收缩口,第二pp管的另一端设有槽口,其中膨胀口与收缩口相连接,螺母与槽口相连接,通过螺钉将第一pp管在槽口上进行限位,所述框架的顶部设有若干个浮力棒,所述框架的底部设有若干个四爪锚。

6.进一步的,所述蚌笼为两个半椭球型的壳体通过螺纹旋接形成的整体,在蚌笼的两端分别设有固定橡皮筋的圆环。

7.进一步的,所述第一pp管及第二pp管在相对的两边等间距设有若干个通孔,所述橡皮筋首尾两端连接个字形弹性插扣通过通孔固定在所述框架上。

8.进一步的,所述蚌笼为竖直并排设于框架上。

9.进一步的,所述蚌笼为透明软质塑料。

10.进一步的,所述第一pp管及第二pp管各设有两根,且所述第一pp管及第二pp管通过热变形方式制作成l型管。

11.本实用新型与现有技术相比,具有如下优点:

12.本实用新型的养殖框架可根据水面的宽度通过“槽口”移动调节至适宜的宽度,其高度可根据水深的变化通过浮子的浮力和橡皮筋的伸缩性进行自动调节。不仅便携(节约空间),还可使蚌类通过橡皮筋的伸缩性始终均匀分布于水体,从而大幅提高了蚌类对水质的净化效果。相较于将蚌类“底播”或“吊养于某一固定水层”的水质净化方式,应用本实用新型对水体中营养盐和重金属的净化效果提升50%以上。

附图说明

13.图1为本实用新型的整体结构示意图。

14.图2为图1中a的放大图。

15.图3为蚌笼结构示意图。

16.附图标记说明:1

‑

框架、1

‑1‑

第一pp管;1

‑2‑

膨胀口;1

‑3‑

第二pp管;1

‑4‑

收缩口;1

‑5‑

槽口;2

‑

螺钉;3

‑

螺母;4

‑1‑

蚌笼;4

‑2‑

橡皮筋;4

‑3‑

个字形弹性插扣;5

‑

浮力棒;6

‑

四爪锚。

具体实施方式

17.下面结合附图对本实用新型的具体实施方式作进一步的说明。

18.如图所示,一种高效防控渔业水体污染的蚌类养殖装置,包括第一pp管1

‑

1、第二pp管1

‑

3及蚌笼4

‑

1,所述第一pp管1

‑

1及第二pp管1

‑

3组成矩形的框架1,在框架1上通过橡皮筋4

‑

2连接设有若干个蚌笼4

‑

1,所述第一pp管1

‑

1及第二pp管1

‑

3各有两根,且整体轮廓均设置为l型,所述第一pp管1

‑

1的一端设有膨胀口1

‑

2,第二pp管1

‑

1的另一端焊接设置有不锈钢材料的螺母3,所述第二pp管1

‑

3的一端设有收缩口1

‑

4,第二pp管1

‑

3的另一端设有槽口1

‑

5,其中膨胀口1

‑

2与收缩口1

‑

4相连接,螺母3与槽口1

‑

5相连接,通过螺钉2将第一pp管1

‑

1在槽口1

‑

5上进行限位,所述框架1的顶部设有若干个浮力棒5,所述框架1的底部设有若干个四爪锚6。

19.所述蚌笼4

‑

1为两个半椭球型的壳体通过螺纹旋接形成的整体,在蚌笼4

‑

1的两端分别设有固定橡皮筋4

‑

2的圆环。

20.所述第一pp管1

‑

1及第二pp管1

‑

3在相对的两边等间距设有若干个通孔,所述橡皮筋4

‑

2首尾两端连接个字形弹性插扣4

‑

3通过通孔固定在所述框架1上。

21.所述橡皮筋4

‑

2首尾两端连接个字形弹性插扣4

‑

3通过通孔固定在所述框架1上。

22.所述蚌笼4

‑

1为竖直并排设于框架1上;所述蚌笼4

‑

1为透明软质塑料。

23.实施例1

24.本实用新型的制作方法为:

25.用2根长度为200cm、直径为3cm的第一pp管,通过热变形方式制作成2个边长为100cm的l型管;在该直角形的一端通过热变形方式制作出直径为4cm、高度为2cm的“膨胀口”,另一端在距端口10

‑

50cm的水平位置上预埋2个不锈钢螺母,并在垂直位置上间隔20cm钻出直径为1cm的通孔。

26.用2根长度为200cm、直径为5cm的第二pp管,通过热变形方式制作成2个边长为100cm的l型管;在该直角形的一端通过热变形方式制作出直径为3cm、高度为2cm的“收缩口”,另一端在水平位置上居中开出长度为80cm、宽度为1cm的槽口,并在垂直位置上间隔20cm钻出直径为1cm的通孔。

27.将上述4个直角形pp管,按照“膨胀口”对接

ꢀ“

收缩口”、“螺母”对接“槽口”,并在槽口处通过旋钮式不锈钢螺钉固定螺母的方式,连接成养殖装置的框架。

28.用透明软质塑料制作成短径为10cm、长径为20cm、孔径为1cm的椭球型蚌笼;蚌笼由上、下两个部分通过螺纹口连接而成,且两端均设有直径为1cm的圆孔。

29.用直径为0.5cm、长度为10cm的橡皮筋依次连接蚌笼;橡皮筋首尾两端连接个字形弹性插扣。

30.将蚌类放入蚌笼,然后将蚌类吊样系统首尾两端的“个”字形弹性插扣插入养殖框架对应的通孔中;用直径为5cm的泡沫浮力棒作为“浮子”,对称固定于养殖框架的顶部;用不锈钢四爪锚作为“沉子”,对称固定于养殖框架的底部

31.本实用新型的工作原理如下:

32.本实用新型的养殖框架可根据水面的宽度通过“槽口”移动调节至适宜的宽度,其高度可根据水深的变化通过浮子的浮力和橡皮筋的伸缩性进行自动调节。不仅便携(节约空间),还可使蚌类通过橡皮筋的伸缩性始终均匀分布于水体,从而大幅提高了蚌类对水质的净化效果。相较于将蚌类“底播”或“吊养于某一固定水层”的水质净化方式,应用本实用新型对水体中营养盐和重金属的净化效果提升50%以上。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1