一种褐背蒲桃提取物杀菌剂及其制备方法和应用

1.本发明涉及农业杀菌领域,特别涉及一种褐背蒲桃提取物杀菌剂及其制备方法和应用。

背景技术:

2.我国是世界上的农业大国之一,农作物病虫草害具有种类多,影响大并时常暴发成灾的特点,其发生范围和严重程度对农业生产常造成严重影响。目前,植物病虫草害以化学防治为主,化学农药的使用在一定程度上减轻了农业病虫害问题,但是由于化学农药的长期应用和不合理的使用,造成了生态平衡破坏、环境污染严重、有害生物的抗药性增强、农副产品农药残留量超标和食品安全问题突出等负面效应。植物源农药具有低毒、低残留和无污染等特点,人们呼吁加快植物源农药产业的发展与防治技术的应用。

3.物在与病虫害抗争的漫长进化过程中,可诱导自身产生某些具有特殊生物活性的次生代谢物质,这些物质在一定程度上往往能抵御某种病虫害的侵袭并且具有对环境安全、易降解、作用方式独特不易产生抗药性、种类多、开发途径多,甚至还可促进作物生长、提高作物抗病性等特点。古书籍中《山海经》、《齐民要术》、《天工开物》早已记载运用植物的全株产物防治农田中的病虫草害。从植物的提取物中分离筛选出具有生物活性的代谢产物,并鉴定其结构,作为活性前体,探究其活性机理,是创制新农药的重要途径。但这些已知的天然产物中,有些天然产物杀菌活性较低或针对的靶标较为狭窄,不具有广谱杀菌活性,分离程序复杂,成本相对较高。因此,市场上急需发现和开发一系列廉价、环保、杀菌活性高、杀菌范围广、可再生的天然产物及其制备方法。

4.草本植物中的第八大科是桃金娘科,大约有140个属和3800

‑

5800种植物组成,具有丰富的多样性,可用于多种目的栽培(如花和叶丰富多彩、可食用果实等)。蒲桃属(syzygium)是桃金娘科中第16大的开花植物属,有500余种植物,主要分布在热带亚洲,少数在大洋洲和非洲。中国约有74种,产长江以南各地,多见于两广和云南,蒲桃属植物含有丰富的萜类、查尔酮、黄酮类、木脂素、烷基间苯三酚、水解单宁和色素衍生物等次生代谢产物,具有抗糖尿病、抗真菌、抗炎、抗菌、抗氧化、抗

‑

hiv、止泻、驱虫和抗病毒活性等。在蒲桃属的植物中研究最多的是蒲桃,已被作为传统药物用于治疗多种疾病如痢疾、胃肠道疾病、糖尿病、炎症、降压、镇痛、抗病毒、支气管炎、溃疡等。蒲桃在岭南地区还是其民间常用药材,该药材已被《广东省中药材标准》收录,同时它也是上市复方药沙溪凉茶、石岐外感茶以及藏药仁青芒觉的主成分之一,具活血化瘀、消暑等功效。据《中华本草》、《中药大辞典》等中医药书籍记载,蒲桃种子还可以止泻,主治脾虚泄泻、久痢、消渴症。期刊文献《alkyl phloroglucinol derivatives from syzygium levinei and their differentiation

‑

inducing activity》,作者j zou,y mi,w chen,q liu,j wang,l lou,w zhao,选自期刊《planta medica》揭露了褐背蒲桃茎叶的提取物中有用于医学治疗,主要是癌细胞、干细胞方面药物,而未作为植物源杀菌剂。

技术实现要素:

5.鉴以此,本发明提出一种褐背蒲桃提取物杀菌剂及其制备方法和应用来解决植物病害的问题。

6.本发明的技术方案是这样实现的:一种褐背蒲桃提取物杀菌剂,所述杀菌剂为褐背蒲桃茎叶的提取物。

7.优选的,所述杀菌剂为褐背蒲桃茎叶的甲醇粗提物或有机相萃取物。

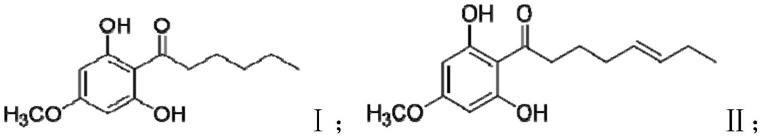

8.优选的,所述褐背蒲桃茎叶的提取物中含有杀菌活性成分为化合物1、化合物2、化合物3中至少一种,化合物1的化学式为c

13

h

19

o4,结构式ⅰ所示,化合物2的化学式为c

15

h

21

o4,结构式ⅱ所示,化合物3的化学式为c

17

h

23

o4,结构式ⅲ所示,

[0009][0010][0011]

进一步的,褐背蒲桃提取物杀菌剂的制备方法,取新鲜的褐背蒲桃茎叶,48~52℃干燥,粉碎,得到蒲桃粉末,再用体积分数为85~95%的甲醇溶液对蒲桃粉末浸泡2~4次,每次55~65h,蒲桃粉末与甲醇溶液的质量体积比kg/l为1.3~2.5:25,合并浸泡液,过滤,在50~60℃的真空条件下浓缩得到褐背蒲桃茎叶的甲醇粗提物。

[0012]

进一步的,褐背蒲桃提取物杀菌剂的制备方法,将得到的褐背蒲桃茎叶的甲醇粗提物溶于水中,甲醇粗提物和水的质量体积比kg/l为0.8~1.2:10,得到甲醇粗提物水溶液,再用有机溶剂萃取2~4次得到有机相,有机溶剂和甲醇粗提物水溶液的体积比为1.8~2.2:1,再将有机相在40~50℃真空条件下浓缩,得到有机相萃取物,有机相萃取物为石油醚萃取物、乙酸乙酯萃取物或正丁醇萃取物中至少一种。

[0013]

进一步的,一种酮类化合物杀菌剂,所述杀菌剂含有化合物1、化合物2、化合物3中至少一种,化合物1的化学式为c

13

h

19

o4,结构式ⅰ所示,化合物2的化学式为c

15

h

21

o4,结构式ⅱ所示,化合物3的化学式为c

17

h

23

o4,结构式ⅲ所示,

[0014][0015]

进一步的,所述杀菌剂的制备方法,包括以下步骤:

[0016]

s1、褐背蒲桃茎叶的甲醇粗提物的制备:取新鲜的褐背蒲桃茎叶,48~52℃干燥,粉碎,得到蒲桃粉末,再用体积分数为85~95%的甲醇溶液对蒲桃粉末浸泡2~4次,每次55~65h,蒲桃粉末与甲醇溶液的质量体积比kg/l为1.3~2.5:25,合并浸泡液,过滤,在50~60℃的真空条件下浓缩得到褐背蒲桃茎叶的甲醇粗提物;

[0017]

s2、色谱分离:用石油醚或/和乙酸乙酯溶剂体系对s1得到的甲醇粗提物进行柱色谱分离,所述石油醚和乙酸乙酯的体积比为9:1,5:1,1:1,1:0,获得4个馏分,记为f1,f2,f3,f4;

[0018]

s3、洗脱:取馏分f2用sephadex lh

‑

20凝胶柱洗脱,甲醇作为洗脱剂,通过薄层色谱tlc检测,得到11个亚馏分,记为fr1、fr2、fr3、fr4、fr5、fr6、fr7、fr8、fr9、fr10、fr11,再取fr3通过半制备型高效液相色谱柱,用体积比80:20的甲醇和超纯水作为洗脱剂洗脱,分离得到具有杀菌活性的化合物1、化合物2、化合物3,所述半制备型高效液相色谱柱的规格为粒度5μm,10

×

200mm。

[0019]

进一步的,所述的褐背蒲桃提取物杀菌剂或者所述的酮类化合物杀菌剂应用于制备农作物杀菌剂。

[0020]

进一步的,所述褐背蒲桃提取物杀菌剂的应用包括农作物病原真菌的抑菌和农作物病害的防治,所述病原真菌包括火龙果溃疡菌、苹果溃疡菌、水稻溃疡菌、水稻纹枯病菌、稻瘟病菌、稻瘟病菌、番茄灰霉病菌、油菜菌核或芒果蒂腐菌,所述病害包括黄瓜白粉病、豇豆白粉病、水稻纹枯病、稻瘟病、香蕉炭疽病、芒果炭疽病、番茄灰霉病、油菜菌核病、火龙果溃疡病或火龙果溃疡菌病。

[0021]

进一步的,所述病原真菌包括水稻纹枯病菌、稻瘟病菌、香蕉炭疽病菌、番茄灰霉病菌、火龙果溃疡菌、油菜核盘菌或辣椒疫霉,病害包括豇豆白粉病、香蕉炭疽病、芒果蒂腐病。

[0022]

本发明提供了褐背蒲桃茎叶粗提物的提取方法和活性成分的分离方法,对分离到的两种活性化合物进行了鉴定,并通过菌丝生长速率法,用粗提物和活性化合物对22种常见的植物病原真菌进行体外活性测试,对豇豆白粉病、香蕉炭疽病和芒果采后病害测定了其活体保护效应。

[0023]

上述22种常见的植物病原真菌具体包括:

[0024]

火龙果溃疡(neoscytalidium dimidiatum);

[0025]

苹果轮纹(botryosphaeria dothidea);

[0026]

香蕉枯萎(fusarium oxysporum schl);

[0027]

小麦纹枯(rhizoctonia cerealis);

[0028]

香蕉炭疽(colletotrichum musae);

[0029]

橡胶胶孢炭疽菌(colletotrichum gloeosporioides);

[0030]

玉蜀黍赤霉(gibberella zeae);

[0031]

茶褐斑拟盘多毛孢(pestalotipsis guepinii);

[0032]

冬瓜炭疽(colletotrichum orbiculare);

[0033]

串珠镰孢(fusarium moniliforme);

[0034]

烟草疫霉(phylophthora nicotianae);

[0035]

茄链格孢(alternaria solan);

[0036]

灰葡萄孢(botrytis cinerea);

[0037]

长刚毛拟盘多毛孢(pestalotiopsis longiseta)

[0038]

油菜菌核(sclerotinia sclerotiorum)

[0039]

芒果蒂腐(botryodiplodia theobromae)

[0040]

玉蜀黍赤霉(gibberella zeae)

[0041]

水稻纹枯病(rhizoctonia solani)

[0042]

辣椒疫霉病(phytophthora capsici)

[0043]

稻瘟病(pyricularia oryae)

[0044]

番茄灰霉病(botrytis cinerea)

[0045]

豇豆白粉病(podosphaera xanthii)。

[0046]

与现有技术相比,本发明的有益效果是:

[0047]

本发明提供的褐背蒲桃茎提取物,尤其是甲醇粗提物、石油醚萃取相提取物和分离纯化得到的化合物1、2和3都具有高效、低毒、低残留、无公害、成本低、杀菌活性强、抗菌谱广、分离过程简单等优势,其杀菌活性和广谱性要远高于商品化植物源杀菌剂香芹酚和丁香酚,并对香蕉炭疽病菌、豇豆白粉病菌、芒果采后病害具有特效,可作为植物真菌性病害潜在的杀菌剂。

[0048]

化合物1、2和3对香蕉炭疽病菌的ec50值分别为4.89μg/ml、8.53μg/ml和14.90μg/ml,其中3种化合物对香蕉炭疽病菌的抑制效果要高于香芹酚和丁香酚。

具体实施方式

[0049]

为了更好理解本发明技术内容,下面提供具体实施例,对本发明做进一步的说明。

[0050]

本发明实施例所用的实验方法如无特殊说明,均为常规方法。

[0051]

本发明实施例所用的材料、试剂等,如无特殊说明,均可从商业途径得到。

[0052]

实施例1

‑

褐背蒲桃茎叶甲醇粗提物的制备

[0053]

取新鲜的褐背蒲桃茎叶剪碎,用鼓风机干燥箱48℃烘干,粉碎,得到蒲桃粉末,称取1.3kg的蒲桃粉末,再用25l的体积分数为85%甲醇溶液浸泡2次,每次55h,合并浸泡液,过滤,用旋转蒸发仪在50℃的真空条件下浓缩得到褐背蒲桃茎叶的甲醇粗提物。

[0054]

实施例2

‑

褐背蒲桃茎叶甲醇粗提物的制备

[0055]

取新鲜的褐背蒲桃茎叶剪碎,用鼓风机干燥箱52℃烘干,粉碎,得到蒲桃粉末,称取2.5kg的蒲桃粉末,再用25l的体积分数为95%甲醇溶液浸泡4次,每次65h,合并浸泡液,过滤,用旋转蒸发仪在60℃的真空条件下浓缩得到褐背蒲桃茎叶的甲醇粗提物。

[0056]

实施例3

‑

褐背蒲桃茎叶甲醇粗提物的制备

[0057]

取新鲜的褐背蒲桃茎叶剪碎,用鼓风机干燥箱50℃烘干,粉碎,得到蒲桃粉末,称取1.9kg的蒲桃粉末,再用25l的体积分数为90%甲醇溶液浸泡3次,每次60h,合并浸泡液,过滤,用旋转蒸发仪在55℃的真空条件下浓缩得到褐背蒲桃茎叶的甲醇粗提物。

[0058]

(1)体外抗真菌活性测试

[0059]

采用菌丝生长速率法,对以上甲醇粗提物进行杀菌活性检测。

[0060]

将上述实施例1~3的甲醇粗提物分别溶dmf(0.1ml)中,然后与马铃薯葡萄糖琼脂混合(pda;9.9ml),最终配成所需要的浓度。粗提物在1000μg/ml浓度下进行活性测试。所有

的菌种均在27

±

1℃的pda上培养4

‑

7天,保证菌丝体具有较强的活力,用于鉴定抗真菌活性。试验在无菌操作台上进行,从长满菌丝的培养基中切下直径约5毫米的菌饼,用无菌接种针将菌饼接种于药物处理过的pda板中部,27

±

1℃培养4

‑

7天。在无菌蒸馏水中加入等体积的dmf作为阴性对照,实施例1~3中每个处理条件三个重复。测量真菌菌落直径长度。用以下公式计算抑制率:

[0061]

i(%)=〔(c-t)/(c-0.5)〕

×

100

[0062]

c:对照组pda上真菌生长的直径;

[0063]

t:处理过的pda上真菌的直径;

[0064]

i:抑制率。

[0065]

结果如下表1所示。

[0066]

表1褐背蒲桃粗提物对16种植物病原真菌抑菌活性(1000μg/ml)

[0067][0068]

由上表1可知,褐背蒲桃粗提物对16种植物病原真菌都具有抑菌活性,而实施例3中的抑菌活性较强,说明在提取过程中工艺的合理调整对其提取率有一定的提高,从而提高抑菌活性。

[0069]

(2)大田试验

[0070]

2019年10月,于海南省澄迈县福山镇,田间试验分为3个处理,每个处理包括3个试验区,面积为100m2/plot。将实施例3得到的甲醇粗提物配制成质量百分比5%的褐背蒲桃甲醇提取物微乳剂,每公顷实验用量为375g/ha,以喷洒清水的小区为空白对照,以注册杀菌剂露娜森(21.5%肟菌酯和21.5%氟吡菌酰胺sc)为阳性对照。

[0071]

本实验采用喷雾方式,喷雾量为700升每公顷。第一次喷施在黄瓜白粉病发病初期,第二次喷施间隔7d,共喷施2次。分别观察了2次喷洒后的病害状况和防治效果。实施实验疾病分级标准,计算疾病指标和防治效果。每个处理随机选取7株,每株6片叶片。分别在第一次和第二次喷施后6d和7d调查各处理的防治效果。调查所有接种叶片的发病情况,并对每片叶片病变面积占全叶面积的百分比进行分类。

[0072]

分级标准如下:

[0073]

0级:无病斑;

[0074]

1级:病斑面积小于整个叶面积的5%;

[0075]

3级:病斑面积占整个叶面积的6%

‑

10%;

[0076]

5级:病斑面积占整个叶面积的11%

‑

20%;

[0077]

7级:病斑面积占整个叶面积的21%

‑

40%;

[0078]

9级病斑面积占整个叶面积的40%以上。

[0079][0080][0081]

实验结果如下表2所示

[0082]

表2 5%褐背蒲桃甲醇提取物微乳剂对黄瓜白粉病的大田防效

[0083][0084][0085]

以上检测可以看出,5%褐背蒲桃甲醇提取物微乳剂具有较高的杀菌活性,对黄瓜白粉病的具有较高的防治效果。

[0086]

实施例4

‑

褐背蒲桃茎叶石油醚萃取相的制备

[0087]

将实施例3得到的褐背蒲桃茎叶的甲醇粗提物100g溶于500ml超纯水中,得到甲醇粗提物水溶液,再用石油醚萃取3次,石油醚和甲醇粗提物水溶液的体积比为2:1,得到石油醚相,再在45℃真空条件下浓缩,得到石油醚萃取物。

[0088]

实施例5

‑

褐背蒲桃茎叶乙酸乙酯萃取相的制备

[0089]

将实施例3得到的褐背蒲桃茎叶的甲醇粗提物100g溶于500ml超纯水中,得到甲醇粗提物水溶液,再用乙酸乙酯萃取3次,乙酸乙酯和甲醇粗提物水溶液的体积比为2:1,得到乙酸乙酯相,再在45℃真空条件下浓缩,得到乙酸乙酯萃取物。

[0090]

实施例6

‑

褐背蒲桃茎叶正丁醇萃取相的制备

[0091]

将实施例3得到的褐背蒲桃茎叶的甲醇粗提物100g溶于500ml超纯水中,得到甲醇粗提物水溶液,再用正丁醇萃取3次,正丁醇和甲醇粗提物水溶液的体积比为2:1,得到正丁醇相,再在45℃真空条件下浓缩,得到正丁醇萃取物。

[0092]

(3)褐背蒲桃粗提物各相对7种植物病原真菌抑菌活性

[0093]

将实施例3~6得到的褐背蒲桃粗提物各相,按照体外抗真菌活性测试方法进行,每个实施例处理条件三个重复,测量真菌菌落直径长度。用以下公式计算抑制率:

[0094]

i(%)=〔(c-t)/(c-0.5)〕

×

100

[0095]

c:对照组pda上真菌生长的直径;

[0096]

t:处理过的pda上真菌的直径;

[0097]

i:抑制率。

[0098]

结果如下表3所示。

[0099]

表3褐背蒲桃粗提物各相对7种植物病原真菌抑菌活性(500μg/ml)

[0100][0101]

a

r.s:水稻纹枯病;p.o:稻瘟病;c.m:香蕉炭疽病;b.c:番茄灰霉病;n.d:火龙果溃疡病;s.s:油菜菌核病;p.c:辣椒疫霉病;

b

每个处理3次,数据显示为平均值

±

sd。

[0102]

由表2可以看出,褐背蒲桃茎叶的甲醇提取物和各有机萃取相提取物均对菌丝具有抑制作用,其中,石油醚萃取相提取物显示出最高的杀菌活性。

[0103]

(4)保护性试验

[0104]

将实施例4获得的石油醚萃取物溶解于0.1mldmf,并与吐温80水(0.1%v/v)混合,配置成不同浓度的溶液,用于测定对由豇豆白粉病引起的豇豆枯萎症状、由香蕉炭疽核引起的香蕉腐烂病和芒果的采后病害的抑制效果。将10ml不同浓度的石油醚萃取物溶液均匀喷洒在豇豆叶片、香蕉果实和芒果果实上并晾干,处理24h后进行接种。所有的孢子均在27

±

1℃的pda上培养4

‑

7天,保证孢子具有较强的活力,用于保护性试验。将调好的孢子悬浮液均匀喷洒在处理过的叶片或果实上,芒果不需要处理,叶片和果实在25℃,16h光照,相对湿度80%的条件下培养。14、8、20天后,分别对豇豆叶片、香蕉果实和芒果果实的发病情况进行观察和分级。

[0105]

分级标准如下:

[0106]

0级:无病;

[0107]

1级:病变面积小于整个面积的5%;

[0108]

3级:病变面积占整个面积的6%

‑

10%;

[0109]

5级:病变面积占整个面积的11%

‑

20%;

[0110]

7级:病变面积占整个面积的21%

‑

40%;

[0111]

9级:病变面积占整个面积的40%以上。

[0112]

保护效果计算法:

[0113]

[0114][0115]

等体积dmf溶于无菌蒸馏水中作为阴性对照(cr),丙环唑和嘧菌酯阳性对照,重复三次。

[0116]

实验结果如下表4,5和6所示。

[0117]

表4石油醚相萃取物对豇豆白粉病的盆栽防效

[0118][0119]

每个处理3次,数据显示为平均值

±

sd。

[0120]

表5石油醚相萃取物对芒果蒂腐病活体防效

[0121][0122]

每个处理3次,数据显示为平均值

±

sd。

[0123]

表6石油醚相萃取物对香蕉炭疽病的活体防效

[0124][0125]

每个处理3次,数据显示为平均值

±

sd。

[0126]

由上述试验结果可知,褐背蒲桃石油醚萃取物对香蕉炭疽病和芒果蒂腐病都有显著的防效。

[0127]

实施例7

‑

化合物1、2、3的制备及杀菌活性测定

[0128]

(1)制备

[0129]

s1、色谱分离:用石油醚或/和乙酸乙酯溶剂体系对实施例3得到的甲醇粗提物进行柱色谱分离,所述石油醚和乙酸乙酯的体积比为9:1,5:1,1:1,1:0,获得4个馏分,记为

f1,f2,f3,f4;

[0130]

s2、洗脱:取馏分f2用sephadex lh

‑

20凝胶柱洗脱,甲醇作为洗脱剂,通过薄层色谱tlc检测,得到11个亚馏分,记为fr1、fr2、fr3、fr4、fr5、fr6、fr7、fr8、fr9、fr10、fr11,再取fr3通过半制备型高效液相色谱柱,用体积比80:20的甲醇和超纯水作为洗脱剂洗脱,分离得到具有杀菌活性的化合物1、化合物2、化合物3,均为白色粉末。

[0131]

(2)结构鉴定

[0132]

采用核磁共振氢谱和碳谱对制备得到的化合物1、2和3进行结构检测,结果如下。

[0133]

化合物1:

[0134]

白色粉末,mp111.0℃.

‑

111.0℃.(2,6

‑

dihydroxy

‑4‑

methoxyphenyl)hexan

‑1‑

one(1).

[0135]

1h nmr(400mhz,chloroform

‑

d)δ5.93(s,2h),3.78(s,3h),3.06(t,j=7.5hz,2h),1.75

–

1.63(m,2h),1.40

–

1.30(m,4h),0.95

–

0.83(m,3h).13c nmr(100mhz,chloroform

‑

d)δ206.5(d,j=7.6hz),165.5(d,j=2.9hz),163.4,104.9,94.4,55.5,44.0,31.7,24.5(d,j=1.8hz),22.6,14.0.hrms(esi):m/z calcd for c

13

h

19

o4[m+h]

+

239.1278,found:239.1223.

[0136]

化合物2:

[0137]

白色粉末,mp 83.0℃

‑

84.0℃.(2,6

‑

dihydroxy

‑4‑

methoxyphenyl)oct

‑5‑

en

‑1‑

one(2).1h nmr(400mhz,chloroform

‑

d)δ5.94(s,2h),5.44

–

5.29(m,2h),3.77(s,3h),3.08(t,j=7.5hz,2h),2.12(q,j=6.9hz,2h),2.07

–

1.98(m,2h),1.81

–

1.71(m,2h),0.94(t,j=7.5hz,3h).13c nmr(100mhz,chloroform

‑

d)δ206.3,165.6,163.3,132.4,128.4,104.9,94.4,55.5,43.5,26.7,24.7,20.5,14.4.hrms(esi):m/zcalcd for c

15

h

21

o4[m+h]

+

265.1435,found:265.1368.

[0138]

化合物3:

[0139]

白色粉末,mp 73.0℃

[0140]

‑

74.0℃.(3e,7e)

‑1‑

(2,6

‑

dihydroxy

‑4‑

methoxyphenyl)deca

‑

3,7

‑

dien

‑1‑

one(3).

[0141]

1h nmr(400mhz,chloroform

‑

d)δ5.94(s,2h),5.77

–

5.67(m,1h),5.65

–

5.54(m,1h),5.43

–

5.26(m,2h),3.80(dd,j=6.5,1.1hz,2h),3.78(s,3h),2.11(t,j=7.5hz,4h),2.06

–

1.97(m,2h),0.94(t,j=7.5hz,3h).13c nmr(101mhz,chloroform

‑

d)δ204.1,165.8,163.4,134.1,132.1,128.3,123.1,104.7,94.4,55.5,47.5,32.8,26.9,20.6,14.3.hrms(esi):m/z calcd for c

17

h

23

o4[m+h]

+

291.1591,found:291.1517.

[0142]

通过对核磁数据进行分析,确定化合物1的化学式为c

13

h

19

o4,结构式ⅰ所示,化合物2的化学式为c

15

h

21

o4,结构式ⅱ所示,化合物3的化学式为c

17

h

23

o4,结构式ⅲ所示,均为酮类化合物。

[0143][0144]

(3)体外抗真菌活性测试

[0145]

采用菌丝生长速率法,对以上化合物进行杀菌活性检测。

[0146]

将上述三种化合物分别溶于dmf(0.1ml)中,然后与马铃薯葡萄糖琼脂混合(pda;9.9ml),最终配成所需要的浓度,进行活性测试。所有的菌种均在27

±

1℃的pda上培养4

‑

7天,保证菌丝体具有较强的活力,用于鉴定抗真菌活性。试验在无菌操作台上进行,从长满菌丝的培养基中切下直径约5毫米的菌饼,用无菌接种针将菌饼接种于药物处理过的pda板中部,27

±

1℃培养4

‑

7天。在无菌蒸馏水中加入等体积的dmf作为阴性对照,香芹酚和丁香酚作为阳性对照,每个处理条件三个重复。测量真菌菌落直径长度。用以下公式计算抑制率:

[0147]

i(%)=〔(c-t)/(c-0.5)〕

×

100

[0148]

c:对照组pda上真菌生长的直径;

[0149]

t:处理过的pda上真菌的直径;

[0150]

i:抑制率。

[0151]

结果如下表7所示。

[0152]

表7化合物1

‑

3对7种植物病原真菌抑菌活性

[0153][0154]

a

r.s:水稻纹枯病;p.o:稻瘟病;c.m:香蕉炭疽病;b.c:番茄灰霉病;n.d:火龙果溃疡病;s.s:油菜菌核病;p.c:辣椒疫霉病;

b

每个处理3次,数据显示为平均值

±

sd。

[0155]

化合物1、2和3与2种商品化天然产物(香芹酚、丁香酚)相比,其杀菌效果高于商品化品种且更具广谱。

[0156]

(4)保护性试验

[0157]

将化合物1~3分别溶解于0.1mldmf,并与吐温80水(0.1%v/v)混合,配置成不同浓度的溶液,用于测定对由豇豆白粉病引起的豇豆枯萎症状、香蕉炭疽病引起的香蕉腐烂和芒果采后病害的抑制效果。将10ml化合物1溶液均匀喷洒在豇豆叶片、香蕉果实和芒果果实上并晾干,处理24h后进行接种。所有的孢子均在27

±

1℃的pda上培养4

‑

7天,保证孢子具有较强的活力,用于保护性试验。将调好的孢子悬浮液均匀喷洒在处理过的叶片或果实上,芒果不需要处理,叶片和果实在25℃,16h光照,相对湿度80%的条件下培养。14、8、20天后,

侵染程度通过测量叶片上病斑直径来确定,用于计算的病斑直径为最长直径和最短直径长度平均值。

[0158]

保护效果计算法:保护效果(%)=(阴性对照处理叶片病变直径-药物处理叶片病变直径)/阴性对照处理叶片病变直径

×

100。

[0159]

等体积dmf溶于等体积无菌水中作为阴性对照(cr),丙环唑和嘧菌酯阳性对照,重复三次。

[0160]

实验结果如下表8、9、10所示。

[0161]

表8化合物对豇豆白粉病的盆栽防效

[0162][0163][0164]

每个处理3次,数据显示为平均值

±

sd。

[0165]

表9化合物对芒果蒂腐病的活体防效

[0166][0167]

每个处理3次,数据显示为平均值

±

sd。

[0168]

表10化合物对对香蕉炭疽病的活体防效

[0169][0170]

每个处理3次,数据显示为平均值

±

sd。

[0171]

由上述试验结果可知,化合物1对豇豆白粉病(表8)、香蕉炭疽病(表10)和芒果蒂腐病(表9)都有显著的防效。

[0172]

以上所述仅为本发明的较佳实施例而已,并不用以限制本发明,凡在本发明的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1