一种地埋式雨水收集灌溉系统及灌溉方法与流程

1.本发明属于绿色施工技术领域,具体涉及一种地埋式雨水收集灌溉系统及灌溉方法。

背景技术:

2.目前,在园林及公园中通常需要对植被进行浇灌,目前来说,在景观园林设计中对于灌溉系统的设置并没有进行细致研究,一般运用较多的为人工浇灌和花洒喷淋浇灌。但由于传统的浇灌方式通常需要在表面进行灌溉并会造成周边环境影响,浇灌使用的水资源也得不到有效控制和利用,减少了水的覆盖率和使用率,且在大雨季节来临时,也容易造成园林积水等现象,对城市排水及水资源利用带来了弊端。

技术实现要素:

3.本发明的目的在于,提供一种地埋式雨水收集灌溉系统及灌溉方法,在传统的浇灌方式上实现了将雨水循环利用,到量释放的目的,以解决目前雨季排水系统负荷上限导致漫灌、传统喷洒浇灌花草方式落后的问题。

4.为解决上述技术问题,本发明的技术方案为:一种地埋式雨水收集灌溉系统,包括排水沟和土层,所述土层可种植植被,所述排水沟设置在土层周围,所述排水沟包括槽体结构以及盖合在槽体结构顶部的雨篦子,所述槽体结构底部通过若干连接管与浇灌主管连通,所述浇灌主管管壁穿出若干浇灌支管,所述浇灌主管一端作为水源入口,在所述水源入口处设有第一阀门,所述浇灌主管另一端与集水坑连接,所述浇灌主管与集水坑连接处设有第二阀门,所述集水坑设置在土层正下方,所述集水坑侧壁还连接有泄水管,所述泄水管上连接有压力电磁阀。

5.所述集水坑侧壁还通过水管与景观池连接,所述水管上设有第三阀门。

6.所述槽体结构设置为吸水模块,所述吸水模块为聚乙烯和活性炭按质量比为8~15:1混合后压制而成。

7.所述浇灌支管管体开设多个浇灌孔。

8.所述集水坑上设有泄水线和浇灌线,其中泄水线高于浇灌线,

9.当集水坑内水位高于泄水线时,压力电磁阀开启,泄水至集水坑内水位低于泄水线后关闭压力电磁阀;

10.当集水坑内水位低于浇灌线时,第二阀门开启,进水至集水坑内水位高于浇灌线后关闭第二阀门;若仅开启第二阀门无法使集水坑内水位高于浇灌线则同时开启第一阀门,进水至集水坑内水位高于浇灌线后关闭第一阀门和第二阀门。

11.所述泄水线与景观池的正常水位线平齐,当景观池的水位高于正常水位线时,开启第三阀门,向集水坑泄水至景观池水位低于正常水位线后关闭第三阀门。

12.所述土层表面从上至下依次设置为植被层、布料层以及钢网层。

13.所述排水沟与集水坑交口处设有滤网。

14.一种利用上述的一种地埋式雨水收集灌溉系统的灌溉方法,包括以下步骤:

15.当集水坑内水位高于泄水线时,压力电磁阀开启,泄水至集水坑内水位低于泄水线后关闭压力电磁阀;

16.当集水坑内水位低于浇灌线时,第二阀门开启,进水至集水坑内水位高于浇灌线后关闭第二阀门;若仅开启第二阀门无法使集水坑内水位高于浇灌线则同时开启第一阀门,进水至集水坑内水位高于浇灌线后关闭第一阀门和第二阀门。

17.上述方法还包括以下步骤:

18.当景观池的水位高于正常水位线时,开启第三阀门,向集水坑泄水至景观池水位低于正常水位线后关闭第三阀门。

19.与现有技术相比,本发明的有益效果为:

20.本发明在园区内设置地埋式浇灌主管和支管,设置多处集水坑,根据不同雨量进行不同调节和雨水循环利用,使灌溉方式变为地埋式,实现了将雨水循环利用,到量释放的目的,缓解了目前雨季排水系统负荷上限导致漫灌的现象,从而在传统的浇灌设置方式上实现了隐蔽、不影响周边的目的,解决了目前传统喷洒浇灌花草方式落后、不美观的问题,取得了一定的经济效益。

附图说明

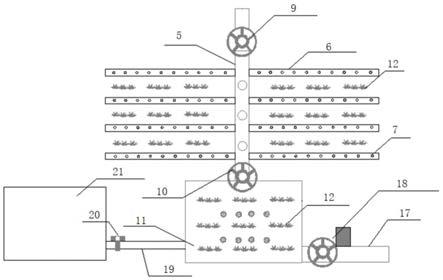

21.图1为本发明实施例的结构示意图;

22.图2为本发明实施例的三维立体图;

23.图3为本发明实施例的横向原理图;

24.图4为本发明实施例中浇灌系统的剖面图;

25.图中,1

‑

排水沟,2

‑

土层,3

‑

雨篦子,4

‑

滤网,5

‑

浇灌主管,6

‑

浇灌支管,7

‑

浇灌孔,8

‑

连接管,9

‑

第一阀门,10

‑

第二阀门,11

‑

集水坑,12

‑

植被,13

‑

布料层,14

‑

钢网层,15

‑

泄水线,16

‑

浇灌线,17

‑

泄水管,18

‑

压力电磁阀,19

‑

水管,20

‑

第三阀门,21

‑

景观池,22

‑

槽体结构,23

‑

正常水位线。

具体实施方式

26.为了使本发明的目的、技术方案及优点更加清楚明白,下面结合附图,对本发明进行进一步详细说明。应当理解,此处所描述的具体实施例仅用以解释本发明,并不用于限定本发明。

27.参阅图1

‑

图4,本发明采用的技术方案为:一种地埋式雨水收集灌溉系统及灌溉方法,包括一种排水沟1、浇灌系统和集水坑11等组成。本发明利用一种排水沟1,该排水沟1上部为常用做法,采用雨篦子3进行闭合,下部采用一种连接管8均匀布置,使排水沟1与浇灌主管5相连接,雨水进入排水沟1时,可通过连接管8流入浇灌主管5和支管中,缓解积水压力,水量过大时,雨水通过排水沟1流向集水坑11,交口处设置有滤网4,可将树叶等杂物进行过滤,该排水沟1两侧及底部形成槽体结构22,该结构为吸水模块(聚乙烯和活性炭按质量比为8~15:1混合后压制而成),在雨天两侧土壤内雨水饱和后,压力将水渗入排水沟1内,从而减少园林涨水风险;采用一种浇灌系统,该系统埋入土内30

‑

50公分处(具体依据实际排水沟1深度),分为浇灌主管5和浇灌支管6组成,浇灌主管5负责与排水沟1和集水坑11

相连,接收来自外界的雨水,主管两端分别有两道阀门,第一阀门9与市政给水管相连,第二阀门10与集水坑11相连,形成一个循环、自给的给水方式,浇灌支管6与浇灌主管5相连,成发散状埋置于植被12周围,浇灌支管6上有细小的浇灌孔7,该孔设置偏小,防止土粒等物体进入支管,确保了周边绿植的浇灌率;利用一种集水坑11,该集水坑11在园区内根据实际情况进行多点布置,上部采用隐藏式非上人顶面,分为钢网层14、布料层13、植被12,三层结构对坑口进行了隐藏和加固,坑底与泄水管17相连,该泄水管17连接市政排水管,泄水管17口部设置一压力电磁阀18,可进行受压开启和关闭;以上三种设备形成了地埋式灌溉系统,再与周边景观池结合,对雨水进行收集和循环利用,体现了海绵城市的理念。

28.具体包括:

29.(1)本发明利用一种排水沟1,该排水沟1上部为常用做法,采用雨篦子3进行闭合,下部采用一种连接管8均匀布置,使排水沟1与浇灌主管5相连接,雨水进入排水沟1时,可通过连接管8流入浇灌主管5和支管中,缓解积水压力,水量过大时,雨水通过排水沟1流向集水坑11,交口处设置有滤网4,可将树叶等杂物进行过滤,该排水沟1两侧及底部形成槽体结构22,该结构为吸水模块(聚乙烯和活性炭按质量比为8~15:1混合后压制而成),在雨天两侧土壤内雨水饱和后,压力将水渗入排水沟1内,从而减少园林涨水风险;

30.(2)采用一种浇灌系统,该系统埋入土内30

‑

50公分处(具体依据实际排水沟深度),分为浇灌主管5和浇灌支管6组成,浇灌主管5负责与排水沟1和集水坑11相连,接收来自外界的雨水,主管两端分别有两道阀门,第一阀门9与市政给水管相连,第二阀门10与集水坑11相连,形成一个循环、自给的给水方式,浇灌支管6与浇灌主管5相连,成发散状埋置于植被12周围,浇灌支管6上有细小的浇灌孔7,该孔设置偏小,防止土粒等物体进入支管,确保了周边绿植的浇灌率;

31.(3)以上(2)中所述浇灌主管5和浇灌支管6宜采用pe管;

32.(4)以上(2)中所述第一阀门9与第二阀门10控制位置均在排水沟1底部;

33.(5)利用一种集水坑11,该集水坑11在园区内根据实际情况进行多点布置,上部采用隐藏式非上人顶面,分为钢网层14、布料层13、植被12,三层结构对坑口进行了隐藏和加固,坑底与泄水管17相连,该泄水管17连接市政排水管,泄水管17口部设置一压力电磁阀18,可进行受压开启和关闭。

34.(6)天气晴朗时,该灌溉系统使用,打开第一阀门9,使市政给水管从水源入口进入浇灌主管5,第二阀门10关闭,使水流向浇灌支管6,从浇灌孔7中逐渐发散至土层中,供给植物根部吸收,对园区外部地面及环境没有任何影响。

35.(7)小雨时,雨水流入排水沟1内,部分水源通过连接管8流入浇灌主管5中,此时第一阀门9闭合,第二阀门10开启,缓解部分蓄水压力,下层土质也能通过浇灌支管6进行水源吸收和发散;

36.(8)大雨时,第一阀门9和第二阀门10关闭,植被12受大雨冲刷,水源充沛,关闭浇灌系统,雨水大部分从排水沟1流入集水坑11内,该排水沟1两侧及底部形成槽体结构22,该结构为吸水模块(聚乙烯和活性炭按质量比为8~15:1混合后压制而成),在雨天两侧土壤内雨水饱和后,压力将水渗入排水沟1内,缓解园区大雨期间的蓄水压力,以免造成涨水现象,当雨水积累超过泄水线15时,水压过大,压力电磁阀18自动开启,雨水流入泄水管17至市政排水管;

37.(9)当水量逐渐低于泄水线15时,压力电磁阀18闭合,水被保存至各个集水坑11内,当晴天时,打开第二阀门10,水顺着压力流入浇灌主管5,进而对整个园区植被12进行浇灌,使根部充分吸收水源,直至水量低于浇灌线16,即可关闭第二阀门10,使用(6)中所示给水方式浇灌;

38.(10)循环利用方面,雨季来临后,园林内景观池21易涨水,本系统中景观池21正常水位线23与集水坑11内泄水线15设计平齐,中间由水管19和第三阀门20组成,大雨时景观池21内无法蓄水时,可打开阀门通过集水坑11进行排放;雨量均匀时,可在雨季收集雨水,当水位突破正常水位线23后,在晴天打开第三阀门20,使超出水位流入集水坑11内,采用(9)进行对园区的灌溉,超出部分进行排泄;

39.(11)集水坑11上部由钢网层14、布料层13、植被12组成,隐藏性好,水在晴天受蒸发效果,穿过钢网层14和布料层13,对植被12也起到了灌溉作用,使其能够吸收水分,从而实现全园区的浇灌;

40.(12)该系统和谐统一,促进了水资源的利用,实现了园区环境的美化,隐藏了浇灌系统,并达到了同样的效果,在浇灌体系上实现了突破。

41.本发明的有益效果为:

42.(1)本发明系统与环境和谐统一,促进了水资源的利用,实现了园区环境的美化,隐藏了浇灌系统,较传统而言,变为了地埋式,并达到了更好的效果,在浇灌体系上实现了突破。

43.(2)采用一种浇灌主管5和浇灌支管6,使雨水和浇灌用水能够合理的分配至园区内每个角落,增大了浇灌率和浇灌深度,使植被12能够充分吸收水分。

44.(3)本发明采用一种集水坑11,并与园区内景观池21相连,相互循环,增大了园区的自我雨水收集能力和利用能力,缓解了雨季期间园区排水压力,能够暂时储存部分雨水并进行循环利用。

45.(4)采用一种压力电磁阀18,与集水坑11内的雨水配合使用,可以根据泄水线15处的水压来控制集水坑11内的雨水水位,使集水坑11内的水源不漫灌,也节约了人工开启和关闭的步骤。

46.(5)所述一种排水沟1,其底部设置有连接管8,在雨季时可缓解排水沟1的水位压力,使其不漫灌,滤网4也实现了大杂质过滤的作用,减少了集水坑11的清理次数。

47.(6)所述该排水沟1的槽体结构22为吸水模块(聚乙烯和活性炭按质量比为8~15:1混合后压制而成),在雨天两侧土壤内雨水饱和后,压力将水渗入排水沟1内,适当缓解了园区大雨期间土壤内雨水饱和上涨的风险。

48.(7)所述集水坑11上部使用三种隔层进行隐蔽,美观无瑕疵,布料层13和钢网层14实现了结构的稳定和透气性,能够满足植被12水源吸收,一举两得。

49.以上所述为智力成果的较佳实施例而已,但本智力成果不应该局限于该实施例和附图所公开的内容。所以凡是不脱离本智力成果所公开的精神下完成的等效或修改,都落入本智力成果保护的范围。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1