一种利用青蟹调控红树林固着生物的方法及其应用与流程

1.本发明涉及红树林生态恢复技术领域,具体涉及一种利用青蟹调控红树林固着生物的方法及其应用。

背景技术:

2.红树林是生长在热带、亚热带海岸潮间带滩涂的高等植物群落,具有很高的生态服务功能价值,包括维护生物多样性、防浪固岸、抵抗海啸和台风、降解污染、调节区域气候等,其中固碳作用十分显著。目前碳中和已成为全球的研究热点,我国正积极投入大量资金营造红树林以及恢复其生态功能,以此有效发挥红树林的固碳作用,提升生态碳汇能力。但红树林的人工恢复仍面临着诸多问题,宜林滩涂的缺乏是最大的难点,多数待恢复区域为低高程造林困难滩涂。而固着生物对红树林幼苗危害严重,尤其是藤壶,这是低高程滩涂区造林保存率低下的一大关键因素。

3.固着生物常造成植物幼嫩枝干的皮部损伤,致使幼苗营养不良;固着生物壳重,个体长大后会压断枝条甚至树干,导致1

‑

3年生长新造林的大量死亡,限制天然林自然扩展。科学家对藤壶的清除开展了大量的工作,通过资料汇总,根据清除藤壶的作业方式,主要分为以下3大类:

4.(1)人工直接清除,即退潮时,利用锤子、铲子、镰刀等工具直接敲除藤壶。该方法操作简单,对环境不产生二次影响,但清除过程易引起红树林植株的轻微机械损伤,且费时费力,尤其在藤壶危害严重的地区,需频繁作业。而沿海地区的劳务单价高,加之红树林区环境恶劣且日工作时间短,大大提高了人工红树林的造林成本,以致该方法的可行性极低。

5.(2)化学药物防控,即采用化学农药(如乐果、敌敌畏、马拉硫磷、贝螺杀等)直接喷洒在藤壶上或者将农药加入到油漆中混匀涂在藤壶上。该方法操作简单,即时效果好,对红树林植株无机械损伤,人工成本较直接清除低,但农药对红树林区的动物产生了严重的影响。此外,喷洒的农药被周期性潮水带走,不仅导致藤壶防治效果逐渐减弱,还对周边环境形成了次生污染;另一方面,对一些个体较大的藤壶或密度较高的固着区域,由于外壳的保护导致药剂无法渗入虫体内部使其死亡。鉴于海水的冲刷,若要保证防治效果,则需大量多次使用,但必将造成海区的污染,对其他生物的存活存在较大的风险。该方法已不再被推广,尤其在城市边缘人口密集区更应慎用。尽管另有研究表明采用植物提取液可替代农药防治,但仍仅限于室内毒杀实验阶段,未开展野外防治,缺少可循的防治方法。

6.(2)生物方法防控,即利用生物(包括动物、植物、微生物等)对红树林植株上的藤壶进行啃食、干扰、清除等,以此减缓或清除藤壶对红树林的危害。根据相关资料归纳出4种方式:

7.1)红树林自身防御,人工造林时选取对藤壶具有防御作用的红树林树种,如无瓣海桑,其树径生长较快使固着藤壶与树皮一起脱落。该方法简单有效,但红树林普遍生长缓慢,可选树种较少,且使用外来种存在较大生物入侵的风险。

8.2)不同植物混种,如红树林与盐沼草混种,利用盐沼草阻挡藤壶对红树林的固着。

该方法安全,但不同种类存在一定的生态位差异,需同时满足才可使用,严重限制了其使用范围。

9.3)微生物防控,即采用人工培养真菌或天然提取菌剂进行藤壶防控,但该方法尚未推广使用。

10.4)动物防控,利用鱼类、蟹类等对藤壶进行啃食,以此减弱或消除藤壶的危害,但该部分多见于一些动物摄食实验,未见相关防控的方法。

11.生物方法调控符合生态原则,安全可靠,具有很强的应用前景,但就目前的研究而言,尚未研究出一种有效且可推广的生物调控方法。

技术实现要素:

12.有鉴于此,本发明的目的在于,提供一种利用青蟹调控红树林固着生物的方法及其应用,通过围网限定青蟹活动范围保证青蟹密度,并安装活塞式开放插管底栖动物自然保育装置利于青蟹定居,从而形成青蟹调控红树林固着生物的生物防控方法,有利于提高红树林的造林成活率。

13.为解决以上技术问题,本发明提供了一种利用青蟹调控红树林固着生物的方法,包括在红树林造林区进行围网建设,安装活塞式开放插管底栖动物自然保育装置,投放青蟹;所述活塞式开放插管底栖动物自然保育装置与滩涂表面呈5

°‑

15

°

放置。

14.优选的,所述围网上边缘始终高于水面,下边缘埋设于地下。

15.优选的,所述围网埋设的深度为8

‑

15cm。

16.优选的,所述围网近地面处布设35

‑

65cm遮挡物。

17.优选的,所述活塞式开放插管底栖动物自然保育装置包括管帽、管道、活塞和活塞连杆,管帽安装在管道的底端,露出管道顶端的活塞连杆拴系活塞并将活塞置于管道底部,管道壁设置透水孔。

18.优选的,所述管道的长为75

‑

100cm,管道内径为160

‑

200mm。

19.优选的,所述活塞式开放插管底栖动物自然保育装置安装在红树林造林区的天然或人工潮沟边。

20.优选的,所述活塞式开放插管底栖动物自然保育装置与投放的青蟹数量相当,保证每个保育装置1

‑

2只蟹。

21.优选的,所述青蟹投放后,若红树林固着生物密度未见下降,则增加青蟹投放数量;所述青蟹达到收获规格后,可捕大留小,且青蟹数量可保证固着生物密度不增加。

22.本发明还提供了上述方法在人工红树林造林中的应用。

23.本发明提供了一种利用青蟹调控红树林固着生物的方法,通过围网限定青蟹活动范围保证青蟹密度,并安装活塞式开放插管底栖动物自然保育装置利于青蟹定居,较人工清除的方法节省人工成本。通过野外实验观测可知,本发明所述方法,能够有效防止青蟹逃逸,有助于促进青蟹定居;而且提升了青蟹啃食红树林固着物的速率,有助于提高红树林的成活率。

附图说明

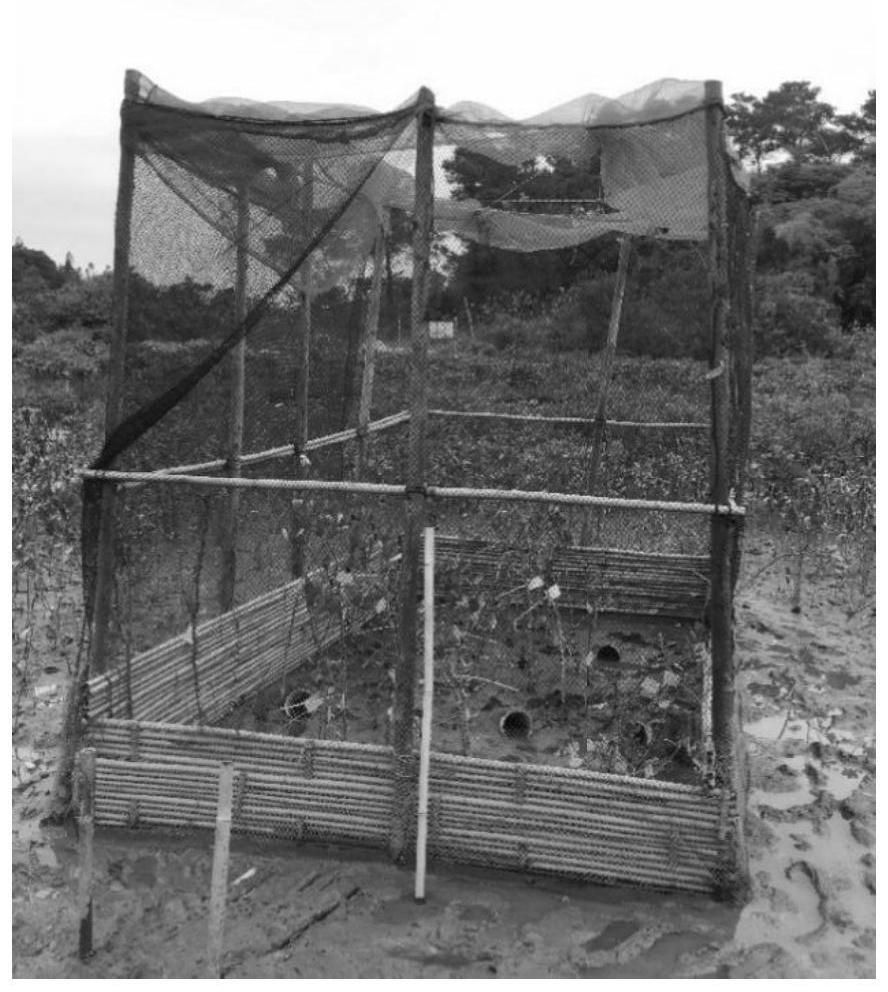

24.图1为青蟹清除红树林污损生物野外实验装置;

25.图2为青蟹啃食污损动物图片;其中,

①

、

②

、

③

为青蟹啃食留下的痕迹,

④

为实验前枝干的藤壶固着情况,

⑤

为实验过程中青蟹啃食后的整株状况,

⑥

为啃食部位的特写。

具体实施方式

26.本发明提供了一种利用青蟹调控红树林固着生物的方法,包括在红树林造林区进行围网建设,安装活塞式开放插管底栖动物自然保育装置,投放青蟹;所述活塞式开放插管底栖动物自然保育装置与滩涂表面呈5

°‑

15

°

放置。

27.本发明中,所述围网高度优选的根据潮高进行设置,保证所述围网上边缘始终高于水面即可。本发明中,所述围网的下边缘埋设于地下,所述围网埋设的深度优选为8

‑

15cm,更优选为10cm,所述埋设深度能够避免青蟹挖洞逃逸。本发明中,所述围网近地面处布遮挡物,所述遮挡物的高度优选为35

‑

65cm,更优选为40

‑

60cm。本发明对所述遮挡物的材料并没有特殊限定,在本发明的具体实施例中,所述遮挡物优选为pp板或竹排。本发明所述遮挡物能够避免老鼠等为获得网边缘的动物而咬破围网,防止青蟹逃逸。本发明中,所述围网通过网桩进行固定,所述网桩的间隔优选为4.5

‑

5.5m,更优选为5m。本发明中,对所述围网的网眼大小并没有特殊限定,能够保证青蟹不逃逸即可。本发明对所述围网或网桩的材质并没有特殊要求,根据成本以及便利性进行常规选择即可。

28.本发明中,所述活塞式开放插管底栖动物自然保育装置与滩涂表面优选的呈5

°‑

15

°

放置,更优选的呈10

°

放置。本发明活塞式开放插管底栖动物自然保育装置的安装放置,能够保证青蟹的正常生长和行动,进而提高青蟹的定居率。本发明中,所述活塞式开放插管底栖动物自然保育装置采用的是授权公告号为cn103053451b中的活塞式开放插管底栖动物自然保育装置,包括管帽、管道、活塞和活塞连杆,管帽安装在管道的底端,露出管道顶端的活塞连杆拴系活塞并将活塞置于管道底部,管道壁设置透水孔。本发明中,所述管道的长优选为75

‑

100cm,更优选为80cm,所述管道内径优选为160

‑

200mm,更优选为160mm。本发明中,所述管帽的内径优选为160

‑

200mm,更优选为160mm;所述活塞的内径优选为135

‑

155mm,更优选为150mm。

29.本发明中,所述活塞式开放插管底栖动物自然保育装置安装在红树林造林区内的天然或人工潮沟边。本发明中,所述活塞式开放插管底栖动物自然保育装置与投放的青蟹数量相当,保证每个保育装置1只青蟹;所述青蟹投放后,若红树林固着生物密度未见下降,则增加青蟹投放量。本发明中,所述青蟹达到收获规格后,捕大留小;所述青蟹收获规格优选为青蟹体重≥300g/只。

30.作为另一种实施方式,所述活塞式开放插管底栖动物自然保育装置投放的青蟹数量为活塞式开放插管底栖动物自然保育装置数量的2倍,每个保育装置2只青蟹,此时活塞式开放插管底栖动物自然保育装置内投放的青蟹为一雌一雄。

31.本发明中,在围网建设之前优选的包括本底调查,所述调查因子优选为潮高、底质、水动力、水体盐度、人为干扰、海漂垃圾。本发明中,根据本底调查情况,对围网高度、网桩距离、埋设深度等进行设定,并制定海漂垃圾的清理方案,避免垃圾过重导致围网崩塌。

32.本发明还提供了上述方法在人工红树林造林中的应用,所述应用包括利用上述方法对红树林进行调控。本发明中,投放青蟹后若所述红树林固着物被清除干净或长期保持较低密度,则调控效果较好,一般造林3年后无需再进行调控。

33.下面结合部分实施例对本发明做进一步说明,本发明实施例中,所述试剂或装置均为本领域常规市售产品。

34.实施例1

35.2020年10月

‑

11月在“广西北仑河口国家级自然保护区”珍珠湾内的实验区(108

°

14

′

31

″

e,21

°

37

′7″

n)开展野外实验,其中,实验区内秋茄为2016年插植胚轴恢复,存活21株,平均高为95.0cm;桐花树为自然恢复,存活43株,平均高为67.4cm。

36.实验方法:

37.1)围网建设

38.在恢复红树林搭建防青蟹逃逸网箱,网箱长5m,宽2m,高4m,其中,以竹竿作为框架,并以网孔直径为2.5cm的聚氯乙烯围网包围框架。另外,围网底部布设60cm高的竹栅,围网10cm埋于地下。

39.2)活塞式开放插管底栖动物自然保育装置安装

40.在网箱内的土壤中安装5个活塞式开放插管底栖动物自然保育装置,活塞式开放插管底栖动物自然保育装置的材料为pvc管,管道长80cm,管道内径为160mm,与滩涂呈10

°

放置,具体安装方式如图1所示。

41.3)投放青蟹

42.投放青蟹之前,对实验网箱内的所有苗木进行编号并拍照,观察记录污损动物固着位置,测量污损动物的固着高度、个体大小以及清点数量;

43.2020年10月20日在5个活塞式开放插管底栖动物自然保育装置内分别投放5只成蟹,平均体重为360g/ind,2020年11月5日在5个活塞式开放插管底栖动物自然保育装置内分别增投5只成蟹,平均体重358g/ind,每隔3天啃食观察青蟹定居状况。一个月后(11月19日)清点所有标记苗木上剩余的污损动物数量并拍照。

44.实施例2

45.实验地点及实验方法与实施例1相同,唯一不同的是:在10个活塞式开放插管底栖动物自然保育装置内分别投放10只中蟹,平均体重200g/ind,保证每蟹一巢,8天后清点所有标记苗木上剩余的污损动物数量并拍照。

46.数据处理:

47.根据现场照片图2确定青蟹是否啃食污损生物,利用excel对测量数据进行统计处理。

48.结果分析

49.污损生物的生态特征:秋茄枝干上的藤壶最高分布至109cm(该株苗高118cm),95%以上的苗木被藤壶分布至苗高的一半以上,50%以上的苗木被藤壶分布至苗高的75%以上。桐花树枝干上的藤壶最高分布至108cm(该株苗高122cm),全部苗木被藤壶分布至苗高的一半以上,35%以上的苗木被藤壶分布至苗高的75%以上。苗木枝干上的藤壶直径为0.4~0.7cm,牡蛎直径为0.4~2cm。藤壶固着的平均密度为45.3ind/株,最高达188ind/株;牡蛎固着的平均密度为0.6ind/株,固着牡蛎的个数为1~6ind/株。

50.青蟹定居状况:实验全程未出现青蟹死亡和逃逸现象。活塞式开放插管底栖动物自然保育装置多数时候被青蟹占据,一个活塞式开放插管底栖动物自然保育装置定居青蟹1~2只,若2只则一雌一雄。

51.被啃食污损动物种类:实验过程观察到枝干上藤壶和牡蛎被青蟹啃食的痕迹,具体见图2

‑①

、图2

‑②

和图2

‑③

,可确定野外环境中青蟹啃食红树枝干上的藤壶和牡蛎。

52.污损动物被啃食率:成蟹啃食藤壶的平均速率为7.2ind/蟹天;成蟹共清除牡蛎28个,其中11株苗被清除干净。中蟹啃食藤壶的平均速率为4.9ind/蟹天;青蟹共清除牡蛎12个,其中7株苗被清除干净。

53.由上述实施例可知,本发明提供了一种利用青蟹调控红树林固着生物的方法,竹栅与围网结构有效避免青蟹逃逸,活塞式开放插管底栖动物自然保育装置有助于促进青蟹定居;自然环境中,青蟹啃食红树苗木上各处固着藤壶与牡蛎等固着生物,成蟹啃食红树林枝干上藤壶的平均速率为7.2ind/蟹天,中蟹啃食红树林枝干上藤壶的平均速率为4.5ind/蟹天,即本发明所述方法能够有效避免青蟹逃逸,促进青蟹定居,同时提升了青蟹啃食红树林固着物的速率,有利于减少固着生物对红树幼苗的危害,提高了红树林的造林成活率。

54.以上所述仅为本发明的实施例,并非因此限制本发明的专利范围,凡是利用本发明说明书内容所作的等效结构或等效流程变换,或直接或间接运用在其他相关的技术领域,均同理包括在本发明的专利保护范围内。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1