昆虫薄膜饲毒的方法及其应用

1.本发明属于麦蚜生理学与植物病理学技术领域,具体涉及一种刺吸式昆虫薄膜饲毒的方法及其应用。

背景技术:

2.大麦黄矮病毒(barley yellow dwarf viruses,简称bydvs)可侵染小麦、大麦、水稻、燕麦等150多种禾谷类作物及禾本科杂草。在我国可以侵染大麦、小麦、黑麦、小黑麦、燕麦、野燕麦、甜玉米、雀麦、金色狗尾草、虎尾草、大凌风草、小画眉草、簇毛麦、银鳞茅和金色狗尾草等,其中自生麦苗、虎尾草、野燕麦、金色狗尾草、小画眉草等是bydvs的越夏寄主。所引起的麦类作物黄矮病,是禾谷类作物最严重的病毒病之一。植株感病后常见症状为矮化,叶片黄化,红化和卷叶等。在小麦上的主要症状表现是叶片褪绿,一般从叶尖或叶缘向基部蔓延,叶片中下部呈黄绿相间的纵纹,节间缩短,矮化。bydv在欧洲,美洲,亚洲,大洋洲等小麦生产区都有不同程度的发生,并造成巨大损失。该病在我国西北,华北,东北,华东和西南等冬麦,春麦,冬春麦区都有发生,主要在北方冬春麦区流行。1987年,黄矮病引起甘肃和陕西两省小麦损失达5亿多公斤。1998年大面积流行成灾,其发生范围遍及陕西,甘肃,宁夏,内蒙古,山西和河北等多个省(自治区)。

3.bydvs以蚜虫为介体以循回非增殖的方式传播。bydvs在蚜虫体内的运转过程为蚜虫取食带毒植株时,病毒随韧皮部汁液经口针进入肠道,以受体介导的内吞

‑

外排作用穿过后肠肠膜进入血腔。病毒在血淋巴中集散,当其到达附唾液腺时,与附唾液腺基板以另一个受体介导的内吞

‑

外排方式穿过附唾液腺,并最终进入唾液室。当蚜虫取食另一株植物时,病毒随唾液分泌侵入其韧皮部。依据蚜虫介体传播特异性,将bydvs分为5个株系:pav、rpv、sgv、mav、rmv。pav由麦长管蚜和禾缢管蚜等非专化性传播;rpv由禾缢管蚜专化性传播;sgv由麦二叉蚜专化性传播;mav由麦长管蚜专化性传播;rmv由玉米蚜专化性传播。后来,根据血清学关系及细胞病理学差异,bydvs被划分为两个亚组:亚组ⅰ和亚组ⅱ。亚组ⅰ包括pav、sgv和mav株系,亚组ⅱ包括rmv和rpv株系,gpv为我国特有的株系类型。

4.蚜虫的传毒与否和传毒效率的高低对黄矮病的发生和流行有重要的影响。了解蚜虫种间和种内传毒效率差异,一方面可以做病毒流行预测,表现为遗传差异显著的蚜虫克隆系可能发生地域性和区域性的流行,并在一定区域内传毒效率高或效率低的基因型的季节性消长影响了病毒的流行。另一方面,通过比较基因型间的传毒效率并让差异较大的基因型杂交有助于发现传毒相关基因和确定蚜虫病毒相互作用的分子位点。但是,由于麦蚜传播bydvs存在的专一性特性,使传毒效率存在一定差异;并且植物不同或麦蚜克隆系的生殖方式不同,传毒效率也存在很大差异,使病毒病监测预警存在很大难度。特别是在进行传毒效率研究时,蚜虫饲毒技术也存在过程繁琐、蚜虫吸食物病毒效率不高等缺陷,增加了蚜虫传播黄矮病的研究难度。

5.现有资料《冯崇川.蚜虫薄膜饲毒的简易方法[j].植物保护》公开了一种蚜虫薄膜饲毒的简易方法,该方法是将一种石蜡制剂的parafilm,用手轻轻拉成尽量薄的展开膜罩

在容器瓶口上,使膜粘附在上面,然后用一种半透明直径0.5cm塑胶管,切成0.8

‑

1毫米高的环,作为薄膜式的支持环,将三个支持环用镊子放到薄膜上,再用注射器将蚜虫取食液滴到薄膜表面,最后用一层膜小心的在液面上复盖,由于支撑环的作用,造成两膜之间存有取食液的一个内室,取食液布满薄膜表面。先把薄膜饲毒容器倒置过来,然后将蚜虫挑到容器内,使得蚜虫都在薄膜室的内膜上。由于薄膜具有伸缩性,薄膜室造成一定的渗透压,蚜虫能顺利取食。待蚜虫开始刺吸,将薄膜饲毒容器再倒过来,使其瓶口向上,并用棉球塞住中部孔口,或用纸贴住即可。该方法过程复杂,不方便,而且还要判断蚜虫是否开始刺吸,存在一定的主观判断因素影响操作过程,而且还不能保证蚜虫的传毒率。

技术实现要素:

[0006]

有鉴于此,本发明目的在于提供一种昆虫薄膜饲毒的方法,所述方法可以有效的提高具有刺吸式口器的小型昆虫吸食饲毒液的效率。

[0007]

所述方法包括以下步骤:

[0008]

(1)将塑料膜均匀拉薄后罩在两端开口的容器上端;

[0009]

(2)滴加饲毒液于薄膜上;

[0010]

(3)将塑料膜均匀拉薄后罩在饲毒液上;

[0011]

(4)将所述容器下端开口处倾斜向上,将所述昆虫通过下端开口放入所述容器中;

[0012]

(5)将装了昆虫的容器的下端开口朝下置于吸水纸上,置于平面上进行饲毒饲养;

[0013]

所述昆虫为具有刺吸式口器的小型昆虫。

[0014]

优选地,所述昆虫为3

‑

4天的2龄昆虫。

[0015]

进一步,所述容器可以是任何规则或者不规则形状的容器。

[0016]

优选地,所述容器为玻璃圆柱体。

[0017]

优选地,所述玻璃圆柱体的直径为3

‑

4cm,更优选为3.5cm。

[0018]

优选地,所述饲毒液的体积为0.1

‑

0.3ml,更优选为0.2ml。

[0019]

优选地,所述3

‑

4天的2龄昆虫的数量为30

‑

40只。

[0020]

优选地,步骤(3)中,将塑料膜均匀拉薄后罩在饲毒液上后,去除薄膜与薄膜间的气泡。

[0021]

优选地,所述容器下端开口处倾斜向上的角度为30

°‑

60

°

,优选为45

°

。

[0022]

进一步,所述饲毒液的制备方法为:将等量的带毒植株与水榨取汁液、离心,加入蔗糖。需要说明的是,此处的饲毒液可以用其他食物或者物质进行替代用于对具有刺吸式口器的小型昆虫。

[0023]

优选地,所述昆虫为麦蚜,喂饲的毒为大麦黄矮病毒。

[0024]

更优选地,所述麦蚜为麦长管蚜,所述大麦黄矮病毒为中国太原病株或比利时鲁汶病株。不同地区的麦长管蚜种群对不同地区病株的传播效率不同。

[0025]

本发明进一步提供一种昆虫传播病毒效率的检测方法,基于薄膜饲毒的方式让昆虫吸食含有毒液的汁液,然后将带毒昆虫啃食植株进行传毒,提高了传毒效率的精确性。然后,通过室内薄膜法饲养麦蚜传播大麦黄矮病毒的方法,来鉴定不同地理种群或不同种类麦蚜传播大麦黄矮病毒效率,进而可以准确预测当地病毒病发生情况,为把握bydvs的流行规律提供依据。

[0026]

所述检测方法包括以下步骤:

[0027]

(1)利用前任一所述的昆虫薄膜饲毒的方法得到带毒昆虫;

[0028]

(2)将所述带毒接种至两叶期的植株苗上;

[0029]

(3)所述植株苗接种病毒后,去除所述昆虫;

[0030]

(4)鉴定所述植株苗携带病毒情况;

[0031]

(5)根据昆虫传播病毒效率=携带病毒植株株数/全部检测植株株数

×

100%得到所述昆虫传播病毒效率;

[0032]

步骤(4)中,采用das

‑

elisa鉴定植株苗携带病毒情况;若被测植株的od405nm值>3倍的阴性对照od405nm值,则该植株传毒成功,为携带病毒植株;所述阴性对照为未接种病毒植株。

[0033]

具体地,所述das

‑

elisa为本领域技术人员常规使用的实验方法。

[0034]

进一步,所述去除所述昆虫的方法可以是药物驱除,也可以是物理驱除,目的是让昆虫停止吸食。

[0035]

进一步,步骤(2)中,将所述带毒接种至两叶期的植株苗上的时间大于等于48小时。

[0036]

本发明有益效果在于

[0037]

本发明提供的昆虫薄膜饲毒的方法操作简单方便,而且有效提高了昆虫吸食食物或者毒液的效率,为进一步研究昆虫与植株之间的传毒效率提供了便利。

[0038]

本发明提供的昆虫传播病毒效率的检测方法可以对麦蚜传播大麦黄矮病毒的效率进行评价,通过评估大麦黄矮病毒病发生趋势,及时准确预测当地病毒病发生情况,把握bydvs的流行规律,对于大麦黄矮病毒病发生、危害区试预测和大面积生产布局、科学用药均有重要意义。

附图说明

[0039]

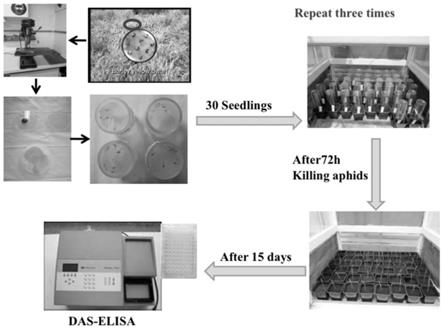

图1为麦蚜传毒效率检测流程示意图。

具体实施方式

[0040]

所举实施例是为了更好地对本发明进行说明,但并不是本发明的内容仅局限于所举实施例。所以熟悉本领域的技术人员根据上述发明内容对实施方案进行非本质的改进和调整,仍属于本发明的保护范围。

[0041]

本发明实施例中,参照如图1所述的流程示意图进行麦长管蚜传播大麦黄矮病毒的检测,具体检测方法为:

[0042]

(1)选择待检测植物品种;

[0043]

(2)2龄蚜虫利用人工饲料薄膜饲毒48小时;

[0044]

(3)蚜虫接种至两叶期的植物苗上,每苗接三头,共30棵苗,并设置饲食无毒人工饲料作为对照;

[0045]

(4)3天后在接种植物苗上喷洒药剂彻底杀死蚜虫;

[0046]

(5)15天后,观察症状,并利用das

‑

elisa鉴定,统计发病植株。

[0047]

每个种群都在相同步骤相同条件下进行,每种群重复三次。

[0048]

本发明实施例中,薄膜饲毒的方法为:

[0049]

(1)把封口膜均匀拉薄后罩在直径是3.5cm的两端开口的玻璃圆柱体的上端;

[0050]

(2)滴加0.2ml饲毒液于薄膜上,

[0051]

(3)把封口膜均匀拉薄后罩在饲毒液上,避免液滴流出并去除薄膜与培养皿盖间的气泡;

[0052]

(4)玻璃柱低端开口处倾斜向上,约呈45度角,将30

‑

40只3

‑

4天的2龄麦长管蚜若蚜通过下端开口轻轻放入玻璃柱中;

[0053]

(5)加了蚜虫的玻璃柱下端开口朝下置于吸水纸上,放在平坦的桌面上进行饲毒饲养。

[0054]

本发明实施中,饲毒液的制备方法为:

[0055]

(1)将新鲜带毒植物叶,放之于透明密封样品袋中,称重;

[0056]

(2)加入植物叶等重的水于样品袋中;

[0057]

(3)利用压汁机榨取植物汁液;

[0058]

(4)利用移液管将汁液转移至2ml离心管中;

[0059]

(5)13.2rpm离心2分钟;

[0060]

(6)吸取1ml上清液放置新离心管中;

[0061]

(7)加0.2g蔗糖于离心管中;

[0062]

(8)震荡混匀。

[0063]

本发明实施例中,利用双抗夹心

‑

酶联免疫吸附法(das

‑

elisa)检测供试样品的方法为:

[0064]

(1)以带毒小麦苗作为elisa实验的阳性对照,未接种病毒株的小麦作为阴性对照,pbs缓冲液做为空白对照。在酶联读数仪上测定405nm处的od值;

[0065]

(2)包被抗体:根据待测样品的数量,同时设置空白对照和阳、阴性对照。将病毒抗血清(1:l000稀释于包被缓冲液中)加入酶联板的小孔中,每孔200μl,加盖保湿,37℃孵育4小时;

[0066]

(3)准备样品:称取样品组织0.1g放入离心管中,加入包被缓冲液l.9ml,在fastprep上榨出汁液,取上清液备用;

[0067]

(4)洗板:倒尽酶联板上的抗包被溶液,用pbs

‑

tween缓冲液洗板3次,每次5分钟,控干;

[0068]

(5)结合抗原:每孔加200μl样品上清液,4℃保湿孵育过夜;

[0069]

(6)洗板:方法同(4);

[0070]

(7)结合酶标抗体;每孔加200μl用连接缓冲液(含2%pvp的pbs

‑

tween)稀释1000倍的碱性磷酸酶标记的igg,每孔200μl,加盖保湿,37℃孵育4小时;

[0071]

(8)洗板:方法同(4)或(6);

[0072]

(9)显色:加入新配制的底物溶液,每孔200μl,室温下反应60mins;

[0073]

(10)测定:观察到颜色反应后,在酶标仪上测定405nm处的od值;

[0074]

(11)带毒病株鉴定:若被测植株的od值>3倍的阴性对照od值,则该植株传毒成功,为病毒株;

[0075]

(12)麦蚜传毒率=病毒株数/全部检测株数*100%。

[0076]

实施例1不同地理种群麦长管蚜对大麦黄矮病毒(中国太原病株)传播效率的检测

[0077]

以小麦品种北京837为检测植物,对中国14个地理种群的麦长管蚜传播中国太原bydv

‑

pav株系的传播效率的进行检测,检测结果如表1所示。

[0078]

表1不同地理种群对大麦黄矮病(中国太原病株)的传播效率

[0079][0080][0081]

注:

a

同列不同字母表示0.05水平上的显著性差异(df=13,ms=8.219,f=23.5,p<0.0001,hsd test)。

c

不带毒蚜虫数量。

[0082]

从表1中可以看出,中国不同地理种群麦长管蚜传播bydv

‑

pav中国太原株系的传播效率存在一定差异,所测种群的平均传毒效率是35.08%,传毒效率变化范围从23.55%到56.18%。山西太原种群的传毒效率是56.18

±

5.22%,而河南邓州种群的传毒效率只有23.55

±

1.36%。最高传毒效率比最低传毒效率高2.4倍。hsd检测表明长江中下游种群(安徽合肥,湖北丹江口,河南邓州,湖北枣阳,江苏镇江,江苏盐城和四川江油))与云南红河种群间的传毒效率没有差异;北方种群(山东泰安和山西太原种群)与西北种群(青海西宁,陕西宝鸡和新疆石河子种群)间也没有差异。此外,还可以看出北方和西北种群的传毒效率比长江中下游种群的高。

[0083]

实施例2不同地理种群麦长管蚜对大麦黄矮病毒(比利时鲁汶病株)传播效率的检测

[0084]

以小麦品种北京837为检测植物,对中国14个地理种群的麦长管蚜传播比利时鲁汶bydv

‑

pav株系的传播效率的进行检测,检测结果如表2所示。

[0085]

表2不同地理种群对大麦黄矮病(比利时鲁汶病株)的传播效率

[0086][0087][0088]

注:

a

同列不同字母表示0.05水平上的显著性差异(df=13,ms=8.219,f=23.5,p<0.0001,hsd test)。

c

不带毒蚜虫数量。

[0089]

从表2中可以看出,中国麦长管蚜可以传播bydv

‑

pav比利时株系,说明该方法可以成功进行不同地理种群的麦蚜对跨地域的病毒株系进行传毒。所测种群的平均传毒效率是42.06%,传毒效率变化范围从24.42%到66.67%。山西太原种群的传毒效率是66.67

±

3.84%,而河南邓州种群的传毒效率只有24.42

±

2.21%。最高传毒效率比最低传毒效率高3倍。hsd检测表明长江中下游种群(安徽合肥,湖北丹江口,河南邓州,湖北枣阳,江苏镇江,江苏盐城和四川江油))与云南红河种群间的传毒效率没有差异;北方种群(山东泰安和山西太原种群)与西北种群(青海西宁,陕西宝鸡和新疆石河子种群)间也没有差异。此外,还可以看出北方和西北种群的传毒效率比长江中下游种群的高。

[0090]

最后说明的是,以上实施例仅用以说明本发明的技术方案而非限制,尽管参照较佳实施例对本发明进行了详细说明,本领域的普通技术人员应当理解,可以对本发明的技术方案进行修改或者等同替换,而不脱离本发明技术方案的宗旨和范围,其均应涵盖在本发明的权利要求范围当中。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1