一种自体受精获得全雌纯合黄颡鱼克隆系的方法

1.本发明属于生物技术领域,特别是鱼类定向遗传改良技术领域,具体涉及一种自体受精获得全雌纯合黄颡鱼克隆系的方法。

背景技术:

2.黄颡鱼(tachysurus fulvidraco)2019年全国产量近54万吨,是产量仅次于大宗淡水鱼和罗非鱼的最重要淡水特色养殖品种,因其肉质细嫩鲜美,无肌间刺,营养价值高,养殖周期短等优点,一直受到养殖者和消费者的青睐,从2012年开始年平均增长16.4%,是我国淡水名优鱼类中增长速度最快、增长速率最稳定的养殖品种,全国有28个省份开展人工养殖,有全民消费趋势。

3.农业现代化,种子是基础,水产养殖也不例外。为了提高黄颡鱼养殖群体的生长速度与养殖效益,我国科研人员做了大量工作,先后培育出了黄颡鱼“全雄 1号”和杂交黄颡鱼“黄优1号”2个新品种,推动了黄颡鱼产业的稳步增长。两个新品种的普及导致黄颡鱼母本养殖面积和产量急剧减少,从而引起黄颡鱼亲本严重不足、亲本价格超高等问题。此外,黄颡鱼种业存在优异种源严重不足的卡脖子问题。

4.因此,亟需建立一种将具有优异养殖性状快速保存并遗传给下一代的全雌黄颡鱼生产方法,而克隆是进行遗传改良非常重要的手段。目前克隆技术在羊、兔、牛、猪、鼠、鲤鱼等物种中得以实现,采取的是核移植的手段。而在自然界低等动物中,行自体受精进行后代繁衍,也是克隆的一种,这种自体受精方式在脊椎动物中由于脊椎动物性别的确切性而未得到应用。在全世界所有的脊椎动物中,只有两种鱼能在自然条件下行自体受精,这两种鱼均属于红树林溪鳉属鱼类 (kryptolebias marmoratus和kryptolebias ocellatus)。黄颡鱼是雌雄异体鱼类,即单个个体性腺要么发育为精巢,要么发育为卵巢,在人工干预的情况下,黄颡鱼自体受精还未见报道。

5.鱼类性别分雌雄异体与雌雄同体。在雌雄异体鱼类中,单个个体的性腺要么发育为卵巢,要么发育为精巢,在人为添加激素或内分泌干扰物或在环境应激条件等的情况下遗传型雌鱼(比如xx型)可以性逆转为生理型雄鱼(xx雄鱼),遗传型雄鱼(xy)也可以性逆转为生理型雌鱼(xy雌鱼)。在雌雄异体鱼类中,某些鱼类的个体先发育为雄性,长到一定规格后自然性逆转为雌性,另一些鱼类先发育为雌性,再自然性逆转为雄性,少数雌雄同体鱼类精巢与卵巢同步发育,但是不能同步成熟,因此在雌雄同体鱼类中,除了上述的两种溪鳉属鱼类外,也未见有自体受精产生后代的报道。不论是在雌雄异体还是雌雄同体鱼类中,随着性腺的发育,个体性激素水平出现两极分化,即要么出现雄性的性激素分泌特征,要么出现雌性的性激素特征,在同一个体性腺中难以出现成熟精巢与成熟卵巢同时存在的情况,因此自体受精也便不会出现。所以在鱼类中,通过单个个体自身同时存在的成熟卵子与成熟精子接合,生产出纯合克隆系后代的难度非常大。到目前为止,通过自体受精产生纯合克隆系群体技术还未见报道。

技术实现要素:

6.本发明的目的在于建立一种自体受精获得全雌纯合黄颡鱼克隆系的方法,可在12个月之内批量生产自体受精的全雌纯合体黄颡鱼,在24个月之内,可将性状优良的xx个体进行群体扩充,将黄颡鱼抗病、抗逆等优良养殖性状迅速保存并遗传给后代。

7.为了实现上述目的,本发明采用以下技术措施:

8.一种自体受精获得全雌纯合黄颡鱼克隆系的方法,包括以下步骤:

9.(1)将xx全雌黄颡鱼仔鱼在10日龄至65日龄之间投喂同时添加了300~600 mg/kg来曲唑和5~10mg/kg甲基睾丸酮的配合饲料;

10.(2)所有处理的xx个体养殖至性成熟,挑出腹部圆润、柔软并具有生殖突的个体;

11.(3)将挑出的xx个体进行催产剂注射,达到效应时间后从生殖孔向前剖开鱼体腹部,挑出精巢与卵巢同时成熟的xx个体,取出精巢并将其碾磨成浆状,将成熟卵从卵巢腔挤出,精浆与成熟卵结合进行人工授精和流水孵化,孵出鱼苗养殖在低于31℃水温条件下,从而获得单个个体自体受精的全雌纯合黄颡鱼克隆群体。

12.进一步地,步骤(1)中所述的xx全雌黄颡鱼来自性逆转的xx生理型雄鱼与正常xx雌鱼交配产生的后代,优选地,投喂含有900mg/kg来曲唑的配合饲料,或者投喂同时添加了300mg/kg来曲唑和5mg/kg甲基睾丸酮的配合饲料将遗传型xx黄颡鱼性逆转为xx生理型雄鱼。

13.进一步地,所述步骤(1)中投喂同时添加了300mg/kg来曲唑和5mg/kg甲基睾丸酮的配合饲料制备雌雄同体的xx个体。

14.进一步地,步骤(3)中所述的催产剂注射具体为:第一针注射lrh

‑

a

2 16μg/kg,第二针注射lrh

‑

a

2 16μg/kg+dom 9mg/kg+hcg 250iu/kg,针距为9小时,水温27℃时效应时间为10至12小时。

15.通过上述技术措施,本发明通过性别控制方法,生产了雌雄同体的黄颡鱼,并通过自体受精,获得了全雌纯合体黄颡鱼群体。

16.与现有技术相比,本发明具有以下优点:

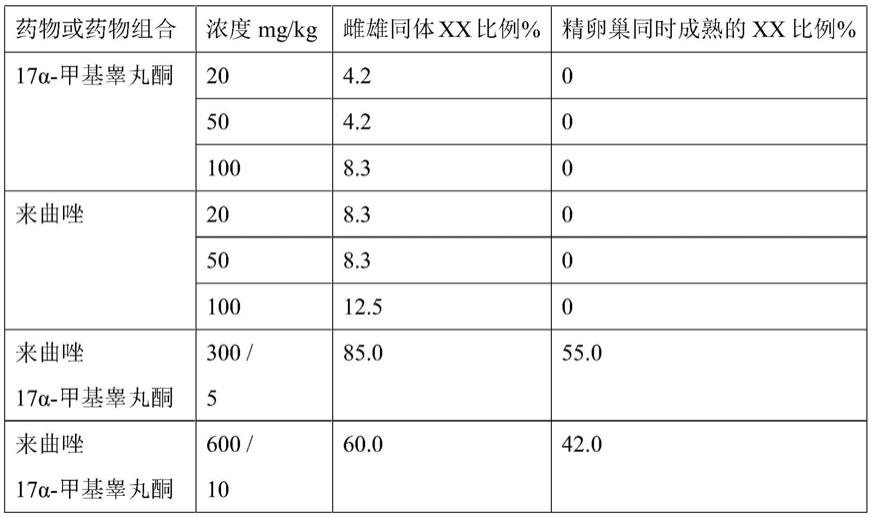

17.本发明首次在雌雄异体鱼类黄颡鱼中,成功制备了精巢与卵巢能同时期达到成熟并具有繁殖能力的雌雄同体xx遗传型个体,克服了在同一个体中只有精巢或卵巢成熟的技术难题。不仅实现了快速生产全雌黄颡鱼的方法,还形成了一种制备全雌纯合黄颡鱼克隆系的生产体系,为鱼类优异种源的保存与遗传选育提供了新的技术途径。

附图说明

18.图1:自体受精获得全雌纯合体黄颡鱼的生产工艺图,xx与xy分别表示遗传型雌性与雄性。

19.图2:雌雄同体黄颡鱼个体,虚点线示意精巢结构,线点交错虚线示意卵巢结构,精巢与卵巢组织均达性成熟。

具体实施方式

20.下面结合具体实施例和附图对本发明作进一步说明,以使本领域的技术人员可以更好的理解本发明并予以实施,但所举实施例不作为对本发明的限定。

21.实施例1:

22.下面结合图1和图2对本发明作进一步详细描述,一种自体受精获得全雌纯合黄颡鱼克隆系的方法,其步骤是:

23.(1)xx全雌黄颡鱼生产:将普通黄颡鱼xx生理型雌鱼与xy生理型雄鱼进行人工繁殖,获得xx与xy混合受精卵。将受精卵脱粘后进行流水孵化,孵化水温保持在26~31℃之间。待孵出仔鱼平游后,投喂丰年虫,9日龄前完成人工配合饲料驯食,在10日龄至65日龄之间投喂含有900mg/kg来曲唑的人工配合饲料,其中部分xx个体将性逆转为生理型雄鱼,或间性鱼,具备全部或部分精巢结构;或在10日龄至65日龄之间投喂同时添加了300mg/kg来曲唑和5mg/kg 甲基睾丸酮的配合饲料,部分个体将性逆转为生理型雄鱼,或间性鱼,具备全部或部分精巢结构。用黄颡鱼性别特异性分子标记(参考文献1)将xx个体筛选出来,养殖至性成熟,挑选具有生殖突、腹部狭长的个体,将其与正常xx雌鱼进行人工授精,获得xx全雌鱼。

24.(2)雌雄同体xx个体的制备:将刚孵化出的xx全雌黄颡鱼仔鱼养殖在28℃条件下,3~7日龄投喂丰年虫,7日龄开始驯食鱼苗专用饲料,9日龄时完成驯食,10日龄至65日龄之间投喂同时添加了300mg/kg来曲唑和5mg/kg甲基睾丸酮的配合饲料。含有药物的饲料通过95%的乙醇溶解后均匀喷洒于饲料表面,将饲料在通风处过夜后,保存在4℃冰箱中随用随取。激素处理饲料投喂结束后,后续养殖投喂黄颡鱼专用饲料,饲料规格根据生长情况逐步调整。

25.通过不同激素与不同浓度的优化(表1),发现同时添加300~600mg/kg来曲唑和5~10mg/kg甲基睾丸酮的药物与浓度组合可以成功制备比例较高的雌雄同体xx个体。在单独药物处理试验中,甲基睾丸酮或来曲唑均能生产一定比例的雌雄同体xx个体,但是达到性成熟时,同一个体精巢与卵巢同时成熟的比例为 0,无法实现自体受精。

26.表1不同药物与浓度组合诱导黄颡鱼产生雌雄同体xx个体的结果

[0027][0028]

(3)雌雄同体xx个体的筛选:将所有处理的xx个体养殖至性成熟,养殖周期为12个月,在性成熟前2个月进行复合维生素强化,包括维生素e(60mg/kg)、维生素a(3000iu/kg)

和维生素c(2g/kg),或投喂拌有蝇蛆浆或蝇蛆粉(1%) 的黄颡鱼成鱼饲料。挑出腹部圆润、柔软并具有生殖突的个体,这些xx个体中一部分同时具备卵巢和精巢结构(图2)。

[0029]

(4)将挑出的xx个体进行催产剂注射,第一针注射lrh

‑

a

2 16μg/kg,第二针注射lrh

‑

a

2 16μg/kg+dom 9mg/kg+hcg 250iu/kg,针距为9小时,水温 27℃,效应时间为10至12小时。达到效应时间后,从生殖孔向前剖开鱼体腹部,挑出精巢与卵巢同时成熟的xx个体;取出精巢部分剪碎后用碾磨器将精巢碾磨成浆状,将其中的结缔组织挑出剔除;将成熟卵从卵巢腔挤出,迅速将精浆与成熟卵结合进行人工授精。为了让精卵结合更充分,使用精子保存液或0.6%的生理盐水将精浆按照1:5稀释后与卵结合,然后添加少量清水进行授精。将受精卵用滑石粉脱粘后,在流水槽中进行孵化,孵出鱼苗养殖在28℃水温条件下,获得了单个个体自体受精的全雌纯合黄颡鱼克隆群体。

[0030]

以上所述实施例仅是为了充分说明本发明而所举的较佳的实施例,本发明的保护

[0031]

范围不限于此。本技术领域的技术人员在本发明基础上所作的等同替代或变换,均在本发明的保护范围之内。本发明的保护范围以权利要求书为准。

[0032]

参考文献

[0033]

[1]dan c,mei j,wang,d,gui j.genetic differentiation and efficientsex

‑

specific marker development of a pair of y

‑

and x

‑

linked markers in yellowcatfish,int.j.biol.sci.2013,9(10):1043

‑

1049。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1