一种调控茶树叶色的方法

1.本发明属于植物化学诱变技术领域,具体涉及一种调控茶树叶色的方法。

背景技术:

2.福建是世界传统茶产区之一,栽培和利用茶树达千年之久,拥有丰富的茶树种质资源,但是尚未得到充分和深入的创新利用。叶色突变是自然界较为常见的一种突变,主要源于自然突变和人工诱变,叶色突变大多在苗期表达。根据茶树叶色表型,可大体分为常规绿色、白(黄)化和紫化等叶色类型,根据光照、温度、水肥条件等外界因素不同,茶树叶色突变也有不同强度的差异。国内外对于茶树叶色变化的研究,大多集中在温度、光照对茶树叶色的影响以及叶色发生白、紫色突变茶树的分子机制研究方面。紫化茶树具有花青素含量高的特点,白化茶树具有叶绿素含量低、氨基酸含量高的特点,根据白化表达是否依赖外界生态,将白化茶分为生态敏感型、生态不敏感型和复合型。

3.在丰富的茶树品种中,叶色白化和紫化茶树鲜叶所制茶叶具有特殊的品质和经济价值。然而,随着茶产业的迅速发展,对叶色特异茶树种质资源的产量需求大幅增加,改变茶树叶色的方法通常通过自然突变和人工选育等育种方法,成功率低且育种周期长、成本高,且此类茶树种质资源叶色性状受季节影响较大。大部分叶片紫色突变的茶树紫色表型在夏秋季节显著;白化茶树则易受温度、光照影响,从而返绿,限制了此类资源的利用。

4.因此开发切实有效的调控茶树叶色的技术,研制一种能够有效且快速、稳定的调控和改变茶树叶色的方法,建立配套的技术规程,对叶色特异茶树资源的增产和高效利用具有重要意义。脱落酸和氟啶酮作为一种植物激素及其抑制剂,目前并未见其用于诱变茶树叶色的报道。

技术实现要素:

5.本发明的目的在于针对目前茶树叶色易受环境影响发生改变,以及育种方法调控和改变茶树叶色效果不直接、不显著等问题,提供一种调控茶树叶色的方法,具有易于操作、效果显著,稳定性强等优点,同时对茶树的正常生长不产生任何影响。

6.为实现上述目的,本发明采用如下技术方案:调控茶树叶色的方法按以下过程实现:步骤1:制备药剂用蒸馏水配制50μmol/l氟啶酮溶液和100μmol/l脱落酸溶液;步骤2:药剂喷洒将50μmol/l氟啶酮溶液或100μmol/l脱落酸溶液按照250ml/m2的用量均匀喷施于茶树叶面至100%的茶树叶片湿透滴药液为度,喷洒完后,自然晾干叶片上的药液;步骤3:药剂喷洒的频次茶树鲜叶采摘前7日喷洒一次,喷洒完后,自然晾干,可使茶树保持紫化、白化性状15天以上。

7.与现有技术相比,本发明的有益效果在于:本发明通过降低叶绿素、类胡萝卜素含量或提高花青素含量来调控茶树叶色的方法,实施过程简单、可操作性强、叶色改变周期短且效果明显,可使正常生长的茶树叶绿素含量降低为原来的1/2,花青素含量提高为原来的1.5倍,改变后的茶树叶片颜色稳定性强,叶色不易因环境条件影响而发生改变,且茶树生长状态正常,实现有效改变茶树叶色。

附图说明

8.图1是不同处理条件下紫福星1号表型变化对比图。

具体实施方式

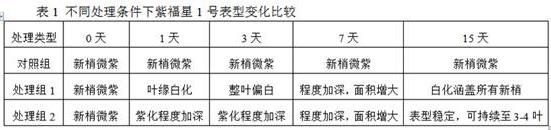

9.下面对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。

10.实施例1:处理植株的选择选用福建省武夷山市武夷星茶业有限公司种质资源圃内种植的广西百色种自然杂交后代紫福星1号为材料,该材料为小乔木型,小叶类,早生种,芽叶紫红色性状在夏秋季节明显,茸毛较密,节稍长。于2021年4月1日开始处理,将其分为三个处理组:对照组:在茶树叶片上喷施蒸馏水,处理组1:在茶树叶面上喷施氟啶酮,喷施浓度为50μmol/l,用量为250ml/m2,处理组2:在茶树叶面上喷施脱落酸,喷施浓度为100μmol/l,用量为250ml/m2。

11.在处理后的15天内分节点对茶树表型进行分析,并测定叶片色素含量。

12.实施例2:药剂的制备按照摩尔浓度称量50μmol/l的氟啶酮,用蒸馏水溶解;按照摩尔浓度称量100μmol/l的脱落酸,用蒸馏水溶解。

13.实施例3:对紫福星1号的应用效果本发明对紫福星1号叶色的改变效果,所实施的技术措施和其相应表型变化如表1所示。

14.主要观察指标:茶树新梢颜色变化。

15.实施效果:主要观察指标的效果对比图见图1。实施本发明的全部技术后,从次日起叶色开始发生不同程度的变化,处理组1叶缘开始白化,处理组2叶色紫化程度开始加深;处理至第7天,基本实现所有新梢的颜色发生改变,与对照组呈现明显差异。

16.实施例4:对紫福星1号的叶绿素和类胡萝卜素含量影响

本发明对紫福星1号的叶绿素和类胡萝卜素含量影响,所实施的技术措施和叶绿素、类胡萝卜素含量比较如表2所示。

17.主要观察指标:茶树叶绿素和类胡萝卜素含量变化。

18.实施效果:从表2可以看出,两组处理后茶树叶绿素和类胡萝卜素均呈现不同程度的下降趋势。从处理组1来看,在喷施氟啶酮处理后的第1天叶绿素含量显著下降,第3天含量有所回升,而后持续下降至第15天;类胡萝卜素从第1天起持续下降。从处理组2来看,在喷施脱落酸后叶绿素和类胡萝卜素含量下降幅度小于处理组1。

19.处理组1的叶绿素和类胡萝卜素含量呈现显著下降趋势,处理至第15天,叶绿素和类胡萝卜素分别含量比对照低47%和50%。可见,氟啶酮处理对降低茶树叶绿素和类胡萝卜素含量有效。

20.注:同一列上不同字母表示在p<0.05水平上差异显著;数据为3次重复试验的平均值。

21.实施例5:对紫福星1号的花青素含量影响本发明对紫福星1号的花青素含量影响,所实施的技术措施和花青素含量比较如表3所示。

22.主要观察指标:茶树花青素含量变化。

23.实施效果:从表3可以看出,两组处理后茶树花青素均呈现不同程度的下降或上升趋势。从处理组1来看,在喷施氟啶酮处理后的第1天花青素含量显著下降,第3天含量有所回升,而后持续下降至第15天。从处理组2来看,在喷施脱落酸后花青素含量显著升高,持续至第15天,并始终高于对照组。

24.处理组1的花青素含量呈现显著下降趋势,处理至第15天,花青素含量比对照低22%;处理组2的花青素含量呈现显著上升趋势,处理至第15天,花青素含量比对照高31%。可见,氟啶酮处理对降低茶树花青素含量有效;脱落酸对提高茶树花青素含量有效。

25.注:同一列上不同字母表示在p<0.05水平上差异显著;数据为3次重复试验的平均值。

26.本发明的核心是在任意时期对茶树实施不同化学试剂的处理,所述技术简单、易于操作且成本低,适于大规模的产业化生产;所涉及的药品易于购买。本发明所述系列技术对茶树叶色的调控具有很好的效果,表现为叶色白化和紫化。

27.以上所述,仅为本发明的具体实施方式,但本发明的保护范围并不局限于此,任何熟悉本技术领域的技术人员在本发明揭露的技术范围内,可轻易想到各种等效的修改或替换,这些修改或替换都应涵盖在本发明的保护范围之内。因此,本发明的保护范围应以权利要求的保护范围为准。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1