一种减膜集雨耕作方法

1.本发明属于农业领域,具体涉及一种减膜集雨耕作方法,特别是一种地膜减量并提高自然降雨利用效率的作物耕作方法。

背景技术:

2.全膜双垄沟播是集地膜覆盖抑蒸、垄沟集雨和垄沟种植为一体的技术,对山旱地农业的抗旱保墒、保产增收发挥了重要的作用。全膜垄沟是保墒蓄墒、雨水富集的关键技术,但是全膜覆盖不利于雨水的及时入渗或被蒸发掉或以地表径流的形式流失掉,农田土壤水分得不到有效补充,最终导致土壤深层水分的过度消耗。通过地膜打孔来改进该技术,但效果不大,而且农膜污染也是影响土壤健康和农业可持续发展的因素之一。

3.现有技术中公开了一种提高天然降雨入渗、储存和利用的垄沟覆盖栽培方法,申请号 201610199026 2,以解决现有全膜覆盖技术存在的膜内土壤二氧化碳分压过高,使得深层根系和微生物呼吸困难,土壤养分周转率低的问题。它包括如下步骤:采取边起垄边覆膜的方法,垄上覆膜,两垄相接处间隔设置明沟和暗沟,暗沟为集雨沟;明沟用作物秸秆覆盖。本发明的研发提出新一代田间微集雨耕作技术,不仅保留着全膜双垄沟播的优势,而且弥补了其过度消耗深层水分和膜上水分易蒸发的缺陷。

技术实现要素:

4.本发明针对上述现有技术的缺陷和不足,提出了一种有利于秸秆还田、地膜减量的垄沟集雨耕作方法。

5.本发明的目的是提供一种土壤培肥蓄墒、提高雨水富集、就地入渗和利用效率的垄沟覆盖耕作方法,所述方法包括如下步骤:a.整地:前茬作物收获后及时灭茬,在播前15 天,施入肥料,深耕翻上后及时抹平,保墒保肥,规整土壤,准备起垄;b.起垄:为防止垄上水分蒸发,采取边起垄边覆膜,每幅垄大小相等,垄幅宽均为23

‑

26 cm,高20

‑

22 cm,在垄上进行播种,两垄相接处形成宽23

‑

26 cm集雨沟;c.覆膜:用60 cm宽的地膜覆盖,地膜边界在沟垄侧处用土压实,留出集雨沟,并用作物秸秆覆盖,用于降雨入渗和防止水分蒸发;d.覆秸秆:取前茬作物收获后的秸秆,保留茎、叶,按照10 t ha

‑1的标准进还田。

6.保留茎、叶,按照10 t ha

‑1的标准进还田主要考虑必须保证秸秆充分铺满沟内,无明显裸漏,防止太阳直射,造成土壤水分蒸发,经过还田测定,1平方米大致需1kg秸秆覆盖才足够(6整株秸秆);旱地覆膜雨养农业区玉米地上秸秆产量基本浮动在7000kg

‑

12000kg

之间,设计无明显浪费。

7.进一步的,所述步骤a中的深耕为1cm~40 cm土壤剖面。

8.深耕为1cm~40 cm土壤剖面是由于黄土高原土为黄绵土,土壤粘性强,限制了作物水热及养分循环,深耕有助于提高微生物活性和土壤水热循环,促进作物生长。

9.进一步的,所述步骤c中的地膜为黑色聚乙烯地膜,宽度为60 cm,厚度0.008 mm。黑色聚乙烯地膜具有抑草作用。

10.进一步的,所述步骤c中的作物秸秆采用前茬玉米收获后的秸秆,覆盖厚度为5cm

‑

10 cm之间。

11.作物秸秆采用前茬玉米收获后的秸秆,在降低土壤水分蒸发量的同时,提高土壤肥力,并前茬作物秸秆高效利用。以无地表裸漏为主要依据制定秸秆还田量覆盖厚度为5cm

‑

10 cm之间,这样可以有效防止土壤水分蒸发。

12.该方法是全膜双垄沟播技术基础上研发出得新一代田间微集雨耕作技术,不仅保留着全膜双垄沟播的优势,而且弥补了其过度消耗深层水分和膜上水分易蒸发的缺陷,对恢复土壤水分和实现土壤水可持续性发展以及地膜减量化等方面具有重要意义。

13.附图说明

14.图1为本发明的耕作示意图;图2为本发明的耕作对比示意图。

15.具体实施方式

16.如图1

‑

图2所示,本发明一种减膜集雨耕作方法,其特征在于包括如下步骤:a.整地:前茬作物收获后及时灭茬,在播前15 天,施入肥料,深耕翻上后及时抹平,保墒保肥,规整土壤,准备起垄;b.起垄:为防止垄上水分蒸发,采取边起垄边覆膜,每幅垄大小相等,垄幅宽均为23

‑

26 cm,高20

‑

22 cm,在垄上进行播种,两垄相接处形成宽23

‑

26 cm集雨沟;c.覆膜:用60 cm宽的地膜覆盖,地膜边界在沟垄侧处用土压实,留出集雨沟,并用作物秸秆覆盖,用于降雨入渗和防止水分蒸发;d.覆秸秆:取前茬作物收获后的秸秆,保留茎、叶,按照10 t ha

‑1的标准进还田。

17.进一步的,所述步骤a中的深耕为1cm~40 cm土壤剖面。进一步的,所述步骤c中的地膜为黑色聚乙烯地膜,宽度为60 cm,厚度0.008 mm。

18.进一步的,所述步骤c中的作物秸秆采用前茬玉米收获后的秸秆,覆盖厚度为5cm

‑

10 cm之间。

19.本发明取前茬作物收获后的秸秆,保留茎、叶,按照10 t ha

‑1的标准进还田主要考

虑必须保证秸秆充分铺满沟内,无明显裸漏,防止太阳直射,造成土壤水分蒸发,经过还田测定,1平方米大致需1kg秸秆覆盖才足够(6整株秸秆);旱地覆膜雨养农业区玉米地上秸秆产量基本浮动在7000kg

‑

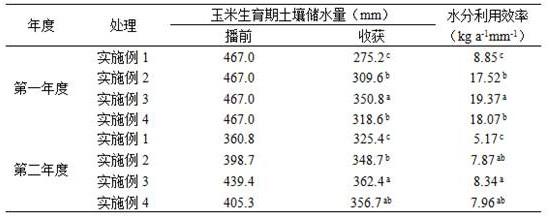

12000kg之间,设计无明显浪费。

20.步骤a中的深耕为1cm~40 cm土壤剖面是由于黄土高原土为黄绵土,土壤粘性强,限制了作物水热及养分循环,深耕有助于提高微生物活性和土壤水热循环,促进作物生长。

21.步骤c中的地膜为黑色聚乙烯地膜主要考虑黑色聚乙烯地膜具有抑草作用。

22.步骤c中的作物秸秆采用前茬玉米收获后的秸秆,在降低土壤水分蒸发量的同时,提高土壤肥力,并前茬作物秸秆高效利用。以无地表裸漏为主要依据制定秸秆还田量覆盖厚度为5cm

‑

10 cm之间,这样可以有效防止土壤水分蒸发。

23.下述实施例中所使用的耕作方法如下:隔沟不覆盖(图2a):前茬作物收获后及时灭茬,在播前15 d,施入足够肥料,深耕翻上后及时磨平,保墒保肥,后规整土壤,准备起垄。每幅垄大小相等,垄幅宽均为23

‑

26 cm,高20

‑

22 cm,在垄上进行播种,两垄相接处形成宽约(23

‑

26 cm)集雨沟。

24.隔沟全膜覆盖(图2b):前茬作物收获后及时灭茬,在播前15 d,施入足够肥料,深耕翻上后及时磨平,保墒保肥,后规整土壤,准备起垄。为防止垄上水分蒸发,采取边起垄边覆膜。每幅垄大小相等,垄幅宽均为23

‑

26 cm,高20

‑

22 cm,在垄上进行播种,两垄相接处形成宽约(23

‑

26 cm)集雨沟。用120 cm宽的地膜覆盖,地膜边界在沟垄侧处用土压实。

25.隔沟半膜和秸秆覆盖(图2c):前茬作物收获后及时灭茬,在播前15 d,施入足够肥料,深耕翻上后及时磨平,保墒保肥,后规整土壤,准备起垄。为防止垄上水分蒸发,采取边起垄边覆膜。每幅垄大小相等,垄幅宽均为23

‑

26 cm,高20

‑

22 cm,在垄上进行播种,两垄相接处形成宽约(23

‑

26 cm)集雨沟。用50 cm宽的地膜覆盖,地膜边界在沟垄侧处用土压实,留出集雨沟,并用作物秸秆覆盖,用于降雨入渗和防止水分蒸发。取前茬作物收获后的秸秆(保留茎、叶),按照1t ha

‑1的标准进行集雨沟秸秆覆盖,覆盖过程保证均匀平整,保证集雨沟无大面积裸漏。

26.实施例1采用隔沟不覆盖的耕作方式。

27.前茬作物收获后及时灭茬,在播前15 d,撒施185 kg ha

‑1尿素和64 kg ha

‑1过磷酸钙后,深耕翻上、及时磨平,后规整土壤、起垄。

28.每年4月中下旬播种,玉米品种为先玉335,播种密度为42000株ha

‑1,每年9月底或10月上旬收获。

29.在玉米播种前和收获时分别采用直径为38 mm的土钻在0

‑

200 cm土层,以深度20 cm增量取样,来计算土壤含水量和土壤储水量。

30.在玉米抽雄期,随机采集9株玉米,测叶面积后整株取样,并将玉米植株地上部分叶和茎分开、地下根系冲洗干净放置烘箱中,于105 ℃杀青1 h后,调至65 ℃下烘干至恒重,来计算比地上和地下生物量、叶面积和叶面积比。

31.玉米收获时,随机选取20个玉米穗,用来测定穗长、穗径、千粒重等产量形成因素指标。籽粒测产方法是除去边行效应,随机选取4行、长3 m的样方,玉米穗全部收获,样方3次重复,用以测定籽粒产量。

32.实施例2

采用隔沟全膜覆盖的耕作方式。

33.前茬作物收获后及时灭茬,在播前15 d,撒施185 kg ha

‑1尿素和64 kg ha

‑1过磷酸钙后,深耕翻上、及时磨平,后规整土壤、起垄、覆膜。

34.每年4月中下旬播种,玉米品种为先玉335,播种密度为42000株ha

‑1,每年9月底或10月上旬收获。

35.在玉米播种前和收获时分别采用直径为38 mm的土钻在0

‑

200 cm土层,以深度20 cm增量取样,来计算土壤含水量和土壤储水量。

36.在玉米抽雄期,随机采集9株玉米,测叶面积后整株取样,并将玉米植株地上部分叶和茎分开、地下根系冲洗干净放置烘箱中,于105 ℃杀青1 h后,调至65 ℃下烘干至恒重,来计算比地上和地下生物量、叶面积和叶面积比。

37.玉米收获时,随机选取20个玉米穗,用来测定穗长、穗径、千粒重等产量形成因素指标。籽粒测产方法是除去边行效应,随机选取4行、长3 m的样方,玉米穗全部收获,样方3次重复,用以测定籽粒产量。

38.实施例3采用隔沟半膜和秸秆覆盖的耕作方式。

39.前茬作物收获后及时灭茬,在播前15 d,撒施185 kg ha

‑1尿素和64 kg ha

‑1过磷酸钙后,深耕翻上、及时磨平,后规整土壤、起垄、覆膜、覆秸秆。

40.每年4月中下旬播种,玉米品种为先玉335,播种密度为42000株ha

‑1,每年9月底或10月上旬收获。

41.在玉米播种前和收获时分别采用直径为38 mm的土钻在0

‑

200 cm土层,以深度20 cm增量取样,来计算土壤含水量和土壤储水量。

42.在玉米抽雄期,随机采集9株玉米,测叶面积后整株取样,并将玉米植株地上部分叶和茎分开、地下根系冲洗干净放置烘箱中,于105 ℃杀青1 h后,调至65 ℃下烘干至恒重,来计算比地上和地下生物量、叶面积和叶面积比。

43.玉米收获时,随机选取20个玉米穗,用来测定穗长、穗径、千粒重等产量形成因素指标。籽粒测产方法是除去边行效应,随机选取4行、长3 m的样方,玉米颖果全部收获,样方3次重复,用以测定籽粒产量。

44.实施例4采用cn105766342a公开的方法。

45.前茬作物收获后及时灭茬,在播前15 d,撒施185 kg ha

‑1尿素和64 kg ha

‑1过磷酸钙后,深耕翻上、及时磨平,后规整土壤。

46.采用边起垄边覆膜的方法:每幅垄大小相等,垄幅宽均为35

‑

37 cm,高为20

‑

22 cm,用120cm宽的地膜覆盖,垄面完全被覆盖,两垄相接处形成明沟和暗沟,沟宽约20

‑

22cm,每隔两垄留出明沟,明沟用秸秆覆盖;暗沟为集雨沟。

47.每年4月中下旬播种,玉米品种为先玉335,播种密度为42000株ha

‑1,每年9月底或10月上旬收获。

48.在玉米播种前和收获时分别采用直径为38 mm的土钻在0

‑

200 cm土层,以深度20 cm增量取样,来计算土壤含水量和土壤储水量。

49.在玉米抽雄期,随机采集9株玉米,测叶面积后整株取样,并将玉米植株地上部分

叶和茎分开、地下根系冲洗干净放置烘箱中,于105 ℃杀青1 h后,调至65 ℃下烘干至恒重,来计算比地上和地下生物量、叶面积和叶面积比。

50.玉米收获时,随机选取20个玉米穗,用来测定穗长、穗径、千粒重等产量形成因素指标。籽粒测产方法是除去边行效应,随机选取4行、长3 m的样方,玉米颖果全部收获,样方3次重复,用以测定籽粒产量。

51.表1展示了不同实施例对玉米生育期耗水量和水分利用效率的影响应用效果。结果显示,第一年度玉米收获期隔沟半覆膜处理(实施例3)土壤储水量为350.8 mm,而隔沟全覆膜(实施例2)和不覆膜和秸秆(实施例1)土壤储水量分别为309.6 mm和275.2 mm;与隔沟全覆膜(实施例2)和不覆膜(实施例1)相比,隔沟半覆膜和秸秆处理(实施例3)在玉米收获期土壤储水量分别提高了41.2 mm和75.2 mm。第二年玉米播种前,隔沟半覆膜处理(实施例3)土壤储水量为439.4 mm,而隔沟全覆膜(实施例2)和不覆膜和秸秆(实施例1)土壤储水量分别为398.7 mm和360.8 mm,与隔沟全覆膜(实施例2)和不覆膜(实施例1)相比,隔沟半覆膜和秸秆处理(实施例3)在第二年度玉米播期土壤储水量分别提高了40.7 mm和78.8 mm。表明了隔沟半覆膜和秸秆处理(实施例3)明显提高了雨水富集、就地入渗和抑制地面水分蒸发的效果,是天然降雨有利补给土壤水分的一种耕作方式。

52.第一年度隔沟半覆膜处理(实施例3)水分利用效率为19.37 kg a

‑1mm

‑1,而隔沟全覆膜(实施例2)和不覆膜和秸秆(实施例1)水分利用效率分别为17.52 kg a

‑1mm

‑1和8.85 kg a

‑1mm

‑1;与隔沟全覆膜(实施例2)和不覆膜(实施例1)相比,隔沟半覆膜和秸秆处理(实施例3)水分利用效率分别提高了10.6%和118.9%;而隔沟全覆膜(实施例2)与不覆膜(实施例1)相比,水分利用效率分别提高了98.0%。第二年度隔沟半覆膜处理(实施例3)水分利用效率为8.34 kg a

‑1mm

‑1,而隔沟全覆膜(实施例2)和不覆膜和秸秆(实施例1)水分利用效率分别为7.87 kg a

‑1mm

‑1和5.17 kg a

‑1mm

‑1,与隔沟全覆膜(实施例2)和不覆膜(实施例1)相比,第二年度隔沟半覆膜和秸秆处理(实施例3)水分利用效率分别提高了6%和61.3%;而隔沟全覆膜(实施例2)与不覆膜(实施例1)相比,水分利用效率分别提高了52.2%。表明了隔沟半覆膜和秸秆处理(实施例3)明显提高了水分利用效率。

53.隔沟半覆膜和秸秆处理(实施例3)与cn105766342a公开的方法(实施例4)相比,两个年度土壤储水量分别提高了32 mm和5.7 mm;水分利用效率分别提高了1.3 kg a

‑1mm

‑1和0.38 kg a

‑1mm

‑1。表明隔沟半覆膜和秸秆处理(实施例3)在降雨入渗、防止水分蒸发,以及提高水分利用效率方面明显优于cn105766342a公开的方法(实施例4)。

54.表1不同实施例玉米生育期耗水量和水分利用效率

注:表中数据是不同处理各参数的平均值,每列字母表示同一年度变量均值间是否存在显著差异,相同字母表示没有显著差异,不同字母表示有显著差异(p<0.05)。

55.表2展示了不同实施例对玉米比叶面积、叶面积比和生物量等生长指标的影响。结果显示,两个年度玉米比叶面积的变化趋势一致,均是隔沟半覆膜处理(实施例3)<隔沟全覆膜(实施例2)<不覆膜和秸秆(实施例1)。因叶面积比受两个年度气候因素的影响较大,第一年度玉米生育期降雨相对充沛,叶面积比的变化趋势为隔沟半覆膜处理(实施例3)<隔沟全覆膜(实施例2)<不覆膜和秸秆(实施例1);第二年度总体降雨量比第一年度多,但降雨与玉米需水不同期导致玉米整个生育期降雨量不足,该年度不同处理叶面积比的变化趋势为隔沟半覆膜处理(实施例3)>隔沟全覆膜(实施例2)>不覆膜和秸秆(实施例1)。两个电镀地上和地下生物量的变化趋势一致,均是隔沟半覆膜处理(实施例3)>隔沟全覆膜(实施例2)>不覆膜和秸秆(实施例1)。该结果表明了覆盖处理通过玉米植株生物量的分配来提高作物对环境的适应性,而隔沟半覆膜和秸秆处理(实施例3)在隔沟全膜覆盖(实施例2)的基础上能进一步提高玉米对环境的适应性、并提高整株生物量。

56.隔沟半覆膜和秸秆处理(实施例3)与cn105766342a公开的方法(实施例4)相比,两个年度地上生物量和地下生物量均有所提高,两个年度地上每株生物量分别提高了4.71 g和7.26 g;地下每株生物量分别提高了3.88 g和1.78 g。表明隔沟半覆膜和秸秆处理(实施例3)在促进作物生长方面优于cn105766342a公开的方法(实施例4)。

57.表2 不同实施例玉米生长指标的影响注:比叶面积=叶面积/叶干重;叶面积比=叶面积/地上部分干重。表中数据是不同处理各参数的平均值,每列字母表示同一年度变量均值间是否存在显著差异,相同字母表示没有显著差异,不同字母表示有显著差异(p<0.05)。

58.表3展示了不同实施例对玉米产量形成因素及产量的影响。结果显示,两个年度不同处理对玉米穗长、穗直径和千粒重的影响趋势一致,均是隔沟半覆膜处理(实施例3)>隔沟全覆膜(实施例2)>不覆膜和秸秆(实施例1)。结果表明,隔沟半覆膜和秸秆处理(实施例3)在隔沟全膜覆盖(实施例2)的基础上能进一步改善玉米籽粒产量的形成因素,提高了穗长、穗粗和籽粒的饱满度。

59.第一年度隔沟半覆膜处理(实施例3)玉米籽粒产量为7460 kg ha

‑1,而隔沟全覆膜(实施例2)和不覆膜和秸秆(实施例1)籽粒产量效率分别为7175 kg ha

‑1和4130 kg ha

‑1;与隔沟全覆膜(实施例2)和不覆膜(实施例1)相比,隔沟半覆膜和秸秆处理(实施例3)籽粒产量分别提高了4.0%和80.6%;而隔沟全覆膜(实施例2)与不覆膜(实施例1)相比,水分利用

效率分别提高了73.7%。第二年度隔沟半覆膜处理(实施例3)玉米籽粒产量为3667 kg ha

‑1,而隔沟全覆膜(实施例2)和不覆膜和秸秆(实施例1)玉米籽粒产量分别为3210 kg ha

‑1和1023 kg ha

‑1,与隔沟全覆膜(实施例2)和不覆膜(实施例1)相比,第二年度隔沟半覆膜和秸秆处理(实施例3)玉米籽粒产量分别提高了14.2%和258.5%;而隔沟全覆膜(实施例2)与不覆膜(实施例1)相比,水分利用效率分别提高了213.8%。表明了隔沟半覆膜和秸秆处理(实施例3)在多变的气候环境条件下,对玉米稳产增收方面发挥一定的作用。

60.隔沟半覆膜和秸秆处理(实施例3)与cn105766342a公开的方法(实施例4)相比,两个年度籽粒千粒重均显著提高,两个年度地上千粒重分别提高了5.7%和3.3%;两个年度籽粒产量分别提高了2.7%和11.5%。与cn105766342a公开的方法(实施例4),表明隔沟半覆膜和秸秆处理(实施例3)在抗旱保收方面更具优势。

61.表3 不同实施例玉米产量形成因素及籽粒产量的影响注:表中数据是不同处理各参数的平均值,每列字母表示同一年度变量均值间是否存在显著差异,相同字母表示没有显著差异,不同字母表示有显著差异(p<0.05)。

62.cn105766342a公开的方法(实施例4)与全膜覆盖相比,可以使地膜减量25%,秸秆还田量0.5t ha

‑1;而隔沟半覆膜和秸秆处理(实施例3)与全膜覆盖相比,可以使地膜减量50%,秸秆还田量1t ha

‑1。隔沟半覆膜和秸秆处理(实施例3)在地膜减量和秸秆还田方面更具优势。

63.基于以上研究结果,本发明隔沟半覆膜和秸秆耕作模式(实施例3)实验结果表现出以下的有益效果:1. 在干旱半干旱雨养农业区,地膜覆盖耕作模式在作物保产、稳产、增收方面发挥重要的作用,而地膜残留也是导致“白色污染和微塑料残留”的根源。本发明提供了一种地膜减半作物不减产的方法,为地膜的限量使用提供可行的技术支撑,是一种生态环保的方法。

64.2. 农作物秸秆也是导致农村“面源污染”的主要来源,而秸秆还田是目前解决面源污染和推动“双碳目标”的措施之一。本发明提供了一种垄沟秸秆就地还田方法,为农村“面源污染”治理和提高农田土壤

ꢀ“

碳中和”能力提供技术支撑,是一种生态环保的方法。

65.3.本发明提供的隔沟半覆膜和秸秆耕作模式提高了雨水富集、就地入渗和抑制地面水分蒸发的效果,是天然降雨有利补给土壤水分的一种耕作方式。

66.4. 本发明提供的隔沟半覆膜和秸秆耕作模式在多变的气候环境条件下,对作物保产、稳产、增收方面发挥有益的效果。

67.5. 本发明提供的方法具有一定的普适性,可以推广应用的其它农作物和地区。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1