一种新型蒜苔采收车的制作方法

1.本实用新型涉及农业装置技术领域,具体为一种新型蒜苔采收车。

背景技术:

2.蒜苔在中国分布广泛,南北各地均有种植,是蔬菜冷藏业中贮量最大、贮期最长的蔬菜品种之一。然而,由于蒜苔是从大蒜植株中抽出的花茎,受蒜苔生长特性的限制,长期以来蒜苔采收一直依赖手工完成,而且采收时需要频繁弯腰,需要耗费大量的人力,劳动强度大,工作效率低,并且长时间频繁的弯腰动作对腰椎健康状况产生严重影响,增加了腰椎的患病几率。

技术实现要素:

3.本实用新型的目的在于提供一种新型蒜苔采收车,以解决上述背景技术中提到的不足,降低了劳动强度,提高了工作效率,对广大农民的身体健康提供了保障。

4.为实现上述目的,本实用新型提供如下技术方案:一种新型蒜苔采收车,包括机架,固定于机架前端的蒜株收拢机构,安装在机架左侧的蒜株定位机构、安装在机架右侧的蒜苔切断机构、固定在机架上部一侧的采收储存筐以及悬挂在机架上部的手持采收器;所述机架的中间设置有采收通道,机架的底部前端设置有两个万向轮,机架的底部后端设置两个支撑腿,所述机架的上部倾斜设置有扶手;所述蒜株收拢机构设置在采收通道的入口处,主要用于收拢蒜株,使蒜株顺利进入采收通道;所述蒜株定位机构用于对蒜株进行定位固定,防止在蒜苔采收过程中蒜株摇摆不定,蒜株定位机构可实现前后距离的调节;所述蒜苔切断机构用于将蒜苔与蒜株切断分离,方便蒜苔的采收;所述采收储存筐用于放置采收下来的蒜苔,起到暂存的作用;所述手持采收器用于在人体直立状态下完成蒜苔的采收。

5.优选的,所述蒜株收拢机构为两个扇形翼板组成,两个扇形翼板分别焊接在采收通道入口的两侧;所述两个扇形翼板的弧度分别向机架外侧延伸,即两个扇形翼板在采收通道处形成弧形开口。

6.优选的,所述蒜株定位机构包括定位挡板,所述定位挡板的侧面设置有定位调节机构,所述定位调节机构包括第一调节螺杆、设置在第一调节螺杆上下两侧的定位伸缩杆,所述第一调节螺杆的一端与定位挡板侧面中心位置旋转定位连接,第一调节螺杆的另一端穿过机架与手柄固定连接,所述第一调节螺杆与所述机架螺纹连接。

7.优选的,所述定位挡板设计为弧形结构,定位挡板的高度为5-6厘米,定位挡板的内侧设置有蒜株防护层,所述蒜株防护层采用软质塑料或橡胶垫粘贴固定在一起。

8.优选的,所述蒜苔切断机构包括上支撑板、下支撑板,所述上支撑板与上支撑架的四个定位柱滑动连接,所述下支撑板与下支撑架的四个定位柱滑动连接,所述上支撑板的两侧通过支撑立板与下支撑板的两侧固定连接;所述上支撑架设置有调节支撑板,调节支撑板的中心螺纹连接有第二调节螺杆,所述第二调节螺杆的下端与上支撑板旋转定位连接,所述第二调节螺杆的上端设置有驱动手柄;所述下支撑板的中心位置横向设置有直线

导轨,所述直线导轨与刀杆配合滑动连接,所述刀杆的一端设置有弹性拉力组件,刀杆的另一端设置有切刀夹持部,所述切刀夹持部安装有切刀。

9.优选的,所述弹性拉力组件包括滑动支架、弹簧支撑柱、弹簧、手刹拉线,所述滑动支架的上部与所述刀杆的端部固定连接,滑动支架的下部与弹簧支撑柱滑动配合连接,所述弹簧套装在弹簧支撑柱上,所述手刹拉线通过连接件与滑动支架紧固连接。

10.优选的,所述切刀夹持部上设置两个紧固螺钉,用于对切刀进行紧固安装。

11.与现有技术相比,本实用新型的有益效果是:

12.通过采用上述技术方案,解决了蒜苔采收劳动强度大,工作效率低,腰椎患病率高的技术问题。该装置中蒜苔收拢机构通过两个扇形翼板可以将蒜株快速地引导收拢进入到采收通道;蒜株定位机构可以对蒜株进行定位固定,防止在蒜苔采收过程中蒜株摇摆不定,并且通过设置定位调节机构可以根据实际需要调节前后距离;蒜苔切断机构用于将蒜苔与蒜株切断分离,方便蒜苔的采收,并且可以根据实际需要调节切刀的上下位置,其中弹性拉力组件可以给予刀杆回弹力,从而带动切刀实现伸缩动作。通过设置手持采收器在人体直立状态下完成蒜苔的采收,避免了人力频繁弯腰采收动作,降低了劳动强度,提高了工作效率,对广大农民的身体健康提供了保障。

附图说明

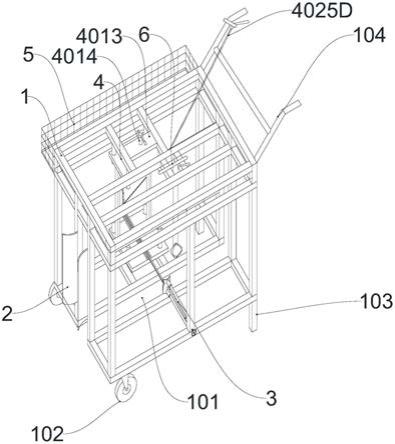

13.图1为本实用新型提供的立体结构示意图;

14.图2为本实用新型提供的蒜株定位机构及蒜苔切断机构位置结构示意图;

15.图3为本实用新型提供的定位挡板结构示意图;

16.图4为本实用新型提供的弹性拉力组件结构示意图;

17.图5为本实用新型提供的ⅰ向局部放大结构示意图;

18.图6为本实用新型提供的切刀平面结构示意图。

19.图中:1-机架、2-蒜株收拢机构、3-蒜株定位机构、4-蒜苔切断机构、5-采收储存筐、6-手持采收器、101-采收通道、102-万向轮、103-支撑腿、104-扶手、301-定位挡板、302-第一调节螺杆、303-定位伸缩杆、304-手柄、305-蒜株防护层、401-上支撑板、402-下支撑板、403-支撑立板、4011-上支撑架、4012-定位柱、4013-调节支撑板、4014-第二调节螺杆、4015-驱动手柄、4021-下支撑架、4022-定位柱、4023-直线导轨、4024-刀杆、4025-弹性拉力组件、4026-切刀夹持部、4027-切刀、4025a-滑动支架、4025b-弹簧支撑柱、4025c-弹簧、4025d-手刹拉线。

具体实施方式

20.下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述。

21.请参阅图1-6,本实用新型提供了一种新型蒜苔采收车,包括机架1,固定于机架1前端的蒜株收拢机构2,安装在机架1左侧的蒜株定位机构3、安装在机架1右侧的蒜苔切断机构4、固定在机架1上部一侧的采收储存筐5以及悬挂在机架1上部的手持采收器6;机架1的中间设置有采收通道101,机架1的底部前端设置有两个万向轮102,机架1的底部后端设置两个支撑腿103,机架1的上部倾斜设置有扶手104。

22.蒜株收拢机构2设置在采收通道101的入口处,蒜株收拢机构2为两个扇形翼板组成,扇形翼板分别焊接在采收通道101入口的两侧;两个扇形翼板的弧度分别向机架1外侧延伸,即两个扇形翼板在采收通道101处形成弧形开口,蒜株收拢机构主要用于收拢蒜株,使蒜株顺利进入采收通道101。

23.蒜株定位机构3包括定位挡板301,定位挡板301的侧面设置有定位调节机构,定位调节机构包括第一调节螺杆302、设置在第一调节螺杆302上下两侧的定位伸缩杆303,第一调节螺杆302的一端与定位挡板301侧面中心位置旋转定位连接,第一调节螺杆302的另一端穿过机架1与手柄304固定连接,所述第一调节螺杆302与所述机架1螺纹连接。定位挡板301设计为弧形结构,定位挡板301的高度为5-6厘米,定位挡板301的内侧设置有蒜株防护层305,蒜株防护层305采用软质塑料或橡胶垫粘贴固定在一起,通过设置蒜株防护层305可以有效防止在定位过程中损伤蒜株。蒜株定位机构3用于对蒜株进行定位固定,防止在蒜苔采收过程中蒜株摇摆不定,蒜株定位机构3通过设置定位调节机构可实现前后距离的调节。

24.蒜苔切断机构4包括上支撑板401、下支撑板402,所述上支撑板401与上支撑架4011的四个定位柱4012滑动连接,下支撑板402与下支撑架4021的四个定位柱4022滑动连接,上支撑板401的两侧通过支撑立板403与下支撑板402的两侧固定连接;上支撑架4011设置有调节支撑板4013,调节支撑板4013的中心螺纹连接有第二调节螺杆4014,第二调节螺杆4014的下端与上支撑板401旋转定位连接,第二调节螺杆4014的上端设置有驱动手柄4015;下支撑板402的中心位置横向设置有直线导轨4023,直线导轨4023与刀杆4024配合滑动连接,刀杆4024的一端设置有弹性拉力组件4025,刀杆4024的另一端设置有切刀夹持部4026,切刀夹持部4026安装有切刀4027。弹性拉力组件4025包括滑动支架4025a、弹簧支撑柱4025b、弹簧4025c、手刹拉线4025d,滑动支架4025a的上部与刀杆4024的端部固定连接,滑动支架4025a的下部与弹簧支撑柱4025b滑动配合连接,弹簧4025c套装在弹簧支撑柱4025b上,手刹拉线4025d通过连接件与滑动支架4025a紧固连接。切刀夹持部4026上设置两个紧固螺钉,用于对切刀4027进行紧固安装。蒜苔切断机构4用于将蒜苔与蒜株切断分离,方便蒜苔的采收。

25.采收储存筐5用于放置采收下来的蒜苔,起到暂存的作用。

26.手持采收器6采用公开专利号为cn201720332485.3的可伸缩式捡拾器,可以使人体直立状态下完成蒜苔的采收,避免了人力频繁弯腰采收动作。

27.使用时,由于大蒜的品种不同,蒜株的直径和生长高度也不同,首先需要根据所种植大蒜的实际情况,调整蒜株定位机构3的前后位置以及蒜苔切断机构4的高度。然后将该装置推进大蒜田地行间开始工作,设置在装置前端的蒜株收拢机构2将蒜株引导收拢进入采收通道,当蒜株到达切刀4027与定位挡板301之间时,用手握一下设置扶手位置的手刹,使手刹拉线4025d动作,从而使滑动支架4025a挤压弹簧,此时刀杆4024向左沿直线导轨4023动作,设置于刀杆4024另一端的切刀4027在定位挡板301的配合下切入蒜株中,进而切断蒜苔,使蒜苔与蒜株分离;松开手刹,刀杆在4024在弹簧4025c的回弹作用下向右运动,从而使切刀4027退出蒜株。最后利用手持采收器6夹住蒜苔上部将蒜苔从蒜株内抽出,放置到采收储存筐5内。重复上述工作过程,依次对蒜苔进行采收,方便快捷,省时省力。

28.尽管参照前述实施例对本实用新型进行了详细的说明,对于本领域的技术人员来说,其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改,或者对其中技术特征进行等

同替换,凡在本实用新型的精神和原则之内,所做的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本实用新型的保护范围之内。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1