捕虫器的制作方法

1.本发明涉及一种捕虫器,为了在农场中减少因虫害造成的栽培作物的损害,用以驱除虫害。

背景技术:

2.作为农场中的防控虫害手段,首选有如播撒杀虫剂,但由于害虫逐渐具备杀虫剂抗药性,近年来其效果显著降低,需要改变完全依靠杀虫剂的虫害防控体系。

3.因此,利用光引诱及捕获这些害虫而加以防控的方法,亦作为虫害防控对策之一而最近广泛受到关注。本技术发明人在专利文献1(日本特开2020-89327号公报)中,提出了一种捕虫器,其使用放射波长在560nm附近或565nm附近具有最大放射峰的光源作为引诱害虫的光源。

4.专利文献1:日本特开2020-89327号公报

技术实现要素:

5.发明要解决的课题

6.以往的上述捕虫器,尤其可适合应用于作为西红柿黄化曲叶病毒(tomato yellow mosaic leaf curl virus)的媒介虫而于近年造成问题的粉虱科(

コナジラミ

類)的捕虫。然而,另一方面,捕虫器使用的光源,有引诱远方的斜纹夜蛾(

ハスモンヨトウ

)等的夜蛾科(夜蛾類)、小珀蝽(

チャバネアオカメムシ

,plautia crossota stali)等的异翅亚目(

カメムシ

類)使其飞往农场的情形。相较于体长1mm左右的粉虱科,体长特别大的夜蛾科或异翅亚目将难以利用捕虫器进行捕捉。若不能将自远方飞来的夜蛾科或异翅亚目捕获,则存在夜蛾科或异翅亚目对农作物的加害活动、对农作物的生产造成不良影响等课题。

7.解决课题的方法

8.为了解决如上述的问题,本发明提供一种捕虫器,其使用光源,该光源对于粉虱科发挥作为引诱光的功能,而对于夜蛾科或异翅亚目则发挥作为避忌光的功能。

9.因此,本发明的捕虫器具有放射对虫子产生趋光性的光的光源,其特征在于:上述光源在600nm以上且660nm以下之间至少具有放射峰。

10.此外,本发明的捕虫器具有放射对虫子产生趋光性的光的光源,其特征在于:上述光源具有放射波长在545nm附近的第一放射峰、585nm附近的第二放射峰及600nm以上且660nm以下之间的第三放射峰。

11.此外,本发明的捕虫器的特征在于:上述光源由实施了涂膜的荧光灯构成。

12.此外,本发明的捕虫器的特征在于:具有配置于上述光源的铅垂下方且将自上述光源发出的光朝铅垂上方反射的研钵状反射部、配置于上述研钵状反射部的铅垂下方且自上述研钵状反射部延伸存在圆筒部、产生自上述研钵状反射部朝上述圆筒部内吸引的气流的风扇及配置于上述风扇的铅垂下方且捕获虫子的捕获网。

13.此外,本发明的捕虫器的特征在于:上述研钵状反射部具有孟塞尔色系中色相为

10yr~10y的范围内的同色系的涂膜。

14.此外,本发明的捕虫器的特征在于:在上述研钵状反射部中的虫子的吸引空间中,配置网眼尺寸小于5mm的网。

15.发明效果

16.对于本发明的捕虫器的光源,作为分光特性,在夜蛾科或异翅亚目避忌的600nm以上且660nm以下之间至少具有放射峰,因此可避免自远方引诱夜蛾科或异翅亚目的可能性,可抑制夜蛾科或异翅亚目对农作物的加害活动。

17.此外,对于本发明的捕虫器的光源,作为分光特性,具有引诱粉虱科、蓟马科(

アザミウマ

類)、蚜虫科(

アブラムシ

類)(有翅)、潜蝇科(

ハモグリバエ

類)、蝇科(

ハエ

類)等的对象害虫的545nm附近的第一放射峰及585nm附近的第二放射峰,并且具有夜蛾科或异翅亚目避忌的600nm以上且660nm以下之间的第三放射峰。根据上述此种本发明的捕虫器,可引诱及捕捉粉虱科等的对象害虫,并且可避免自远方引诱夜蛾科或异翅亚目的可能性,可抑制夜蛾科或异翅亚目对农作物的加害活动。

附图说明

18.图1为说明本发明的实施方式的捕虫器100的概要的图。

19.图2为将配置于研钵状反射部160与圆锥状部150之间的吸引空间的网140取出而表示的图。

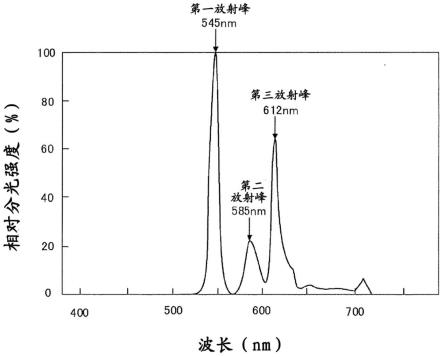

20.图3为用于本发明的实施方式的捕虫器100的光源200的分光特性图。

21.图4为说明用以验证本发明的实施方式的光源200的效果的构成的图。

22.图5为显示小珀蝽的诱虫性的波长相关性的图。

23.图6为显示小珀蝽的网膜电位的测定结果的图。

24.图7为显示诱虫性的波长相关性的图。

具体实施方式

25.以下,参照附图,对本发明的实施方式进行说明。图1为说明本发明的第一实施方式的捕虫器100的概要的图。

26.本发明的光源200预设对于粉虱科、蓟马科、蚜虫科(有翅)、潜蝇科、蝇科等的对象害虫基本上产生正趋光性,由此进行引诱。另一方面,该光源200具有对于夜蛾科或异翅亚目产生负趋光性的分光特性。

27.使用光源200的捕虫器100预设例如通过悬吊线110悬吊而利用。捕虫器100的主要构成是以悬吊线110所通过的虚拟轴oo’作为中心而成为大致对称的构成。例如,光源200构成为大致甜甜圈状的形态。

28.悬吊线110构成为悬吊圆锥状部150。自圆锥状部150的圆周面上侧的3处,以自该圆周面延伸出的方式设置有金属固定件151,通过3个金属固定件151来支撑光源200。

29.需说明的是,设于圆锥状部150的圆周面的金属固定件151的数量不限于如上所述的3个。

30.上述光源200在通过未图示的稳定器进行发光的荧光管的管表面形成有涂膜。其中,用于光源200的荧光管合适地为日光色(色温为6500~6700k)、中性白(色温为4900~

5100k)、白炽灯色(色温为2800~3000k)中的任一者。若光源200发光,则发挥作为引诱对象害虫(粉虱科等)的光源的功能。另一方面,该光源200具有对于夜蛾科或异翅亚目发挥作为避忌光的功能的分光特性。需说明的是,本实施方式中,虽使用环状的荧光灯作为光源200,但也可使用直管、双管荧光灯等。

31.荧光管的管表面的涂膜发挥作为光学滤光器的功能,用以将较500nm附近短波长的放射光遮蔽,且使较其长的波段的放射光高效率地穿透。通过在荧光管涂布含有羟基的丙烯酸树脂与苯并咪唑酮的混合物、环氧树脂、透明剂、固化剂(异氰酸酯化合物)、稀释剂的混合物,形成这样的涂膜。

32.图3显示如上述的构成的光源200的分光特性。图3中,由于在荧光管的表面形成有上述涂膜,因此较500nm附近短的波长的光被阻断。光源200通过具有放射波长为545nm附近的第一放射峰及585nm附近的第二放射峰而引诱粉虱科等的对象害虫。其中,当这些放射峰的平均值为565nm时,认为可有效地发挥作为粉虱科等的对象害虫的引诱光的功能。

33.由于已对上述的对象害虫的引诱效果进行了验证,因此对此引诱效果进行说明。图4为说明用以验证本发明的实施方式的光源200的效果的构成的图。在图4所示的验证中,通过各种波长的led元件,对温室粉虱(

オンシツコナジラミ

,trialeurodes vaporariorum)的引诱效果进行了调查。

34.在平板上固定12个led元件223,且于其上面安装喷涂有黏着喷雾的透明覆膜。调查被led元件223引诱且黏着于该覆膜而被捕获的温室粉虱的捕虫数。

35.在与led元件223相隔3m的距离的上方1米的场所,设置放入了200只温室粉虱的成虫的容器。在该容器的一面配置可供虫子自由进出的网材。温室粉虱使用预先饲养的粉虱。该一面朝向光源侧,使温室粉虱仅可自光源侧飞翔。

36.飞向光源侧的温室粉虱,被由上述黏着喷雾构成的黏着材料所捕获。调查设置上述容器及光源后经过4小时后的捕虫数。实验在25℃的暗室中进行。表1显示其结果。

37.[表1]

[0038]

led峰波长[nm]捕虫数将565nm的捕获数设为1时的比例47030.02500180.12525760.495651541590740.48612840.55644500.32

[0039]

如表1所示,当光源200的峰波长为565nm时,捕虫数最高。将此时的捕虫数标准化为1。

[0040]

作为本发明的光源200,如表1的结果所示,当使用光源200的峰波长为565nm时成为最佳的实施方式,但本实施方式中,通过第一放射峰(545nm附近)与第二放射峰(585nm附近)的平均值获得该565nm的效果。

[0041]

需说明的是,本说明书的说明中,在例如将光源200的峰波长单点地叙述为565nm的情况下,还包含该波长的

±

5nm左右的偏差。即,换言之,根据表1,作为光源200,当在放射

波长为565nm附近(565nm

±

5nm)具有最大放射峰时,捕虫数为最高。本说明书中,如上所述,以指定的波长及其波长的

±

5nm的范围规定波长的范围,而如此根据范围规定波长的理由在于,即使为相同种类的虫子,也因区域等而具有多样性,进而在相对于光源的波长的捕虫效果方面亦产生例如区域差。

[0042]

此外,本实施方式中,可通过第一放射峰(545nm附近)与第二放射峰(585nm附近)的平均值来获得上述的565nm附近的粉虱的引诱效果,但不限定于此。例如,也可对于在波长α[nm]附近及波长β[nm]附近的2处具有局部的放射峰的分光特性的光源,以满足(α+β)/2=565的方式选择α、β。

[0043]

如上所述,对于本发明的捕虫器100的光源200,作为分光特性,具有引诱粉虱科、蓟马科、蚜虫科(有翅)、潜蝇科、蝇科等的对象害虫的545nm附近的第一放射峰及585nm附近的第二放射峰,由此,可有效地进行对象害虫的捕虫。

[0044]

接着返回图3,作为本发明的光源200,通过600nm以上且660nm以下之间的第三放射峰(本实施方式中为612nm),获得作为对夜蛾科或异翅亚目的避忌光的效果。

[0045]

如此,本发明的捕虫器100的光源200,由于作为分光特性,在夜蛾科或异翅亚目避忌的600nm以上且660nm以下之间至少具有放射峰,因此可避免自远方引诱夜蛾科或异翅亚目,可抑制夜蛾科或异翅亚目对农作物的加害活动。

[0046]

由于针对在600nm以上且660nm以下具有峰的分光特性的光发挥作为对夜蛾科或异翅亚目的避忌光的功能的情况进行了验证,因此以下进行说明。图5为显示小珀蝽的诱虫性的波长相关性的图。

[0047]

通过预先在培养皿中上准备多只小珀蝽,且利用波长经各种改变的光在培养皿上形成规定的照射区域,根据在该照射区域中聚集了多少小珀蝽来获取图5的数据。图5的纵轴的诱虫性的指标以600nm进行了标准化。此外,图5的横轴显示波长。根据其结果可知,在约550nm以下的波段中小珀蝽被强力引诱,若为此以上的波长则引诱性变弱。

[0048]

根据如上所述的小珀蝽的诱虫性的波长相关性的结果,作为本发明的光源200的第三放射峰的波长的下限,设定为600nm。

[0049]

接下来,为了调查小珀蝽感知的波段,对小珀蝽的网膜电位进行了测定。在该测定中,在小珀蝽的眼设定电极,且照射各种波长的光,对电极的电位进行了测量。图6为显示小珀蝽的网膜电位的测定结果的图。测定的结果时在520nm获得网膜电位的峰值,因此图6显示有以520nm的值进行标准化的数据。

[0050]

根据该网膜电位的测定结果可知,小珀蝽对于660nm以上的波长的光只能看见峰值时的1/4以下。因此,根据如此的网膜电位的测定结果,作为本发明的光源200的第三放射峰的波长的上限,设定为660nm。

[0051]

接下来,使用各种具有不同的最大放射峰的荧光灯,对甜菜夜蛾(

シロイチンヨトウ

,spodoptera exigua)、斜纹夜蛾(

ハスモンヨトウ

,spodoptera litura)、棉铃虫(

オオタバコガ

,helicoverpa armigera)、亚洲玉米螟(

アワノメイガ

,ostrinia furnacalis)的诱虫性进行了实验。图7显示其结果。需说明的是,本数据基于使用在370nm具有最大放射峰的荧光灯时的结果而标准化。

[0052]

图7中,一点虚线表示甜菜夜蛾、斜纹夜蛾的诱虫性的倾向,且显示棉铃虫、亚洲玉米螟的诱虫性的倾向。根据其结果,在波长600nm以上的光中,几乎无引诱性,对夜蛾类而

言,认为600nm以上的光可发挥作为避忌光的功能。根据如此的结果,作为本发明的光源200的第三放射峰的波长的下限,设定为600nm。

[0053]

如以上说明,本发明的捕虫器100的光源200,作为分光特性,具有夜蛾科或异翅亚目避忌的600nm以上且660nm以下之间的第三放射峰。根据具有此种光源200的本发明的捕虫器100,可避免自远方引诱夜蛾科或异翅亚目,可抑制夜蛾科或异翅亚目对农作物的加害活动。

[0054]

捕虫器100中,自圆锥状部150的底部的3处延伸出未图示的支撑杆,且通过这些支撑杆将研钵状反射部160与圆锥状部150连结。此外,自研钵状反射部160的底部朝铅垂下方延伸存在圆筒部170。

[0055]

圆锥状部150的底部与研钵状反射部160之间的支撑杆以外的空间(吸引空间)成为间隙,可自该间隙吸引害虫,可使来自光源200的光线进入下方侧。

[0056]

在研钵状反射部160与圆锥状部150之间的间隙(即吸引空间)配置网眼尺寸小于5mm的格子状构件。作为这样的格子状构件,在本实施方式中,使用沿着圆锥状部150的外周缘形成有孔部145的网140。图2为将配置于研钵状反射部160与圆锥状部150之间的吸引空间的网140取出而表示的图。

[0057]

在作物的授粉中使用蜜蜂或熊蜂的情况下,假定若不设置网140,则有蜜蜂或熊蜂自吸引空间被捕获网310捕获的情形,从而有影响作物的授粉的可能性。本发明的捕虫器100中,通过在吸引空间配置网140,且将其网眼尺寸设为小于5mm,则可防止体长大于对象害虫的蜜蜂通过吸引空间而被捕获网310捕获。即,可将该网140作为蜜蜂的保护用网而发挥作用。

[0058]

研钵状反射部160、圆锥状部150、圆筒部170等使用铁或不锈钢等材料构成。并且,优选在这些各构件上涂布具有耐候性的涂料。

[0059]

此外,优选网140也具有孟塞尔色系中色相为10yr~10y的范围内的同色系的发色。

[0060]

尤其优选在研钵状反射部160、圆锥状部150实施孟塞尔色系中色相为10yr~10y的范围内的同色系的涂膜。孟塞尔色系中色相为10yr~10y的范围内的同色系在感觉上相当于橙色和黄色的中间色~黄色。

[0061]

本发明的捕虫器100中,通过具有545nm附近的第一放射峰及585nm附近的第二放射峰的2个局部性放射峰的光源200来引诱及捕捉粉虱科、蓟马科、蚜虫科(有翅)、潜蝇科、蝇科等的对象害虫。并且,本发明的捕虫器100具备具有孟塞尔色系中色相为10yr~10y的范围内的同色系的涂膜的研钵状反射部160、圆锥状部150,且通过与光源200的相乘效应,有效地引诱对象害虫,以提高对象害虫的捕获及驱除机率,增加农作物的生产量。

[0062]

在圆筒部170内设置有通过未图标的马达进行旋转驱动的风扇190。通过上述风扇190的旋转,在圆锥状部150与研钵状反射部160之间的网140处产生朝研钵状反射部160内的铅垂下方吸引的气流。

[0063]

通过风扇190产生的自研钵状反射部160的开口朝圆筒部170内吸引的气流,使被光源200引诱的害虫经由圆筒部170被引导至捕获网310。

[0064]

通过光源200发光,配置于光源200的铅垂下方的圆锥状部150的斜线部作为反射面而发挥功能,形成反射光r1。

[0065]

此外,通过光源200发光,配置于光源200的铅垂下方的研钵状反射部160的内面部作为反射面而发挥功能,形成反射光r2。

[0066]

此外,通过光源200发光,形成由圆筒部170的下方的照射光t。通过照射光t而使位于研钵状反射部160下方的区域的害虫也被引诱光源所引诱,且被通过风扇190产生的气流吸引而捕获。

[0067]

此外,在与光源200的发光的同时,通过研钵状反射部160、圆锥状部150的孟塞尔色系中色相为10yr~10y的范围内的同色系的涂膜,可利用相乘效应有效率地引诱对象害虫。

[0068]

如此,根据本发明的捕虫器100,来自光源200的光线经由透明长形的圆筒部180亦到达下方侧的区域,因此该区域中的害虫通过光源200引诱而被捕获及驱除,因此可进一步提高害虫的驱除机率,可抑制害虫对果树、蔬菜、作物的损害。

[0069]

此外,由于照射光t对作物赋予与日照时间增加同样的作用,因此亦有助于作物的生产量增加。

[0070]

需说明的是,本实施方式中,对光源200形成为大致甜甜圈状的形态进行了说明,但本发明的捕虫器100中,光源的形状不限于此。

[0071]

本发明的捕虫器100中,可使用捕获网310的网眼(的网眼尺寸)为0.1mm~0.3mm左右。或者,亦可将捕获网310的网眼(的网眼尺寸)不同的网重叠来使用。

[0072]

需说明的是,捕获蓟马科的捕获网310的网眼(的网眼尺寸)优选设定为0.13mm。此外,对于蓟马科以外的虫,捕获网310的网眼(的网眼尺寸)优选设定为0.2mm

×

0.4mm左右。

[0073]

例如,作为捕获网310,合适的实施方式是将网眼(的网眼尺寸)为0.1mm~0.3mm左右的网与网眼(的网眼尺寸)为5mm左右的网重叠。即使在捕获了体型较大的昆虫的情况下,仍不会有网眼大的部位被该昆虫咬破而形成洞孔的情况,因此不存在捕获的害虫自上述捕获网中逃出的情况,可进一步提高害虫的驱除概率,可抑制害虫对果树、蔬菜、作物的损害。

[0074]

本实施方式中,对通过悬吊线110悬吊捕虫器100且虚拟轴oo’与铅垂方向平行的设置形态进行了说明,但根据果树、蔬菜、作物的种类,亦可以捕虫器100的虚拟轴oo’与水平方向平行的方式设置捕虫器100的形态来利用。

[0075]

根据以上说明,对于本发明的捕虫器100的光源200,作为分光特性,具有引诱粉虱科、蓟马科、蚜虫科(有翅)、潜蝇科、蝇科等的对象害虫的545nm附近的第一放射峰及585nm附近的第二放射峰,并且具有夜蛾科或异翅亚目避忌的600nm以上且660nm以下之间的第三放射峰。根据这样的本发明的捕虫器100,可引诱及捕捉粉虱科等的对象害虫,并且可避免自远方引诱夜蛾科或异翅亚目的可能性,可抑制夜蛾科或异翅亚目对农作物的加害活动。

[0076]

产业上的可利用性

[0077]

以往的捕虫器中使用的光源存在有以下的课题:引诱远方的斜纹夜蛾等的夜蛾科、小珀蝽等的异翅亚目,使其飞往农场,另一方面,通过捕虫器难以进行这些的捕捉,发生夜蛾科或异翅亚目对农作物的加害活动,进而对农作物的生产造成不良影响。

[0078]

因此,本发明中,捕虫器的光源使用作为分光特性而在夜蛾科或异翅亚目避忌的600nm以上且660nm以下之间至少具有放射峰的光源。由此,可避免自远方引诱夜蛾科或异翅亚目的可能性,可抑制夜蛾科或异翅亚目对农作物的加害活动,可提高农作物的生产性,因此产业上的利用意义非常大。

[0079]

符号说明

[0080]

100:捕虫器,110:悬吊线,140:网,145:孔部,150:圆锥状部,151:金属固定件,160:研钵状反射部,170:圆筒部,190:风扇,200:光源,223:led元件,310:捕获网。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1